Utilisation de l’Enthalpie pour un Changement d’État

Contexte : La thermodynamique classique et les changements d'état.

Cet exercice a pour but de calculer l'énergie totale, sous forme de chaleur, nécessaire pour transformer un bloc de glace à une température inférieure à 0°C en vapeur d'eau surchauffée. Ce processus implique plusieurs étapes distinctes : l'échauffement d'un solide, un changement de phase (fusion), l'échauffement d'un liquide, un second changement de phase (vaporisation), et enfin l'échauffement d'un gaz. Nous utiliserons le concept d'enthalpieUne fonction d'état thermodynamique qui représente l'énergie totale d'un système. Pour un processus à pression constante, la variation d'enthalpie (ΔH) est égale à la chaleur (Q) échangée avec l'environnement. pour quantifier l'énergie à chaque étape.

Remarque Pédagogique : Cet exercice vous apprendra à décomposer un problème thermodynamique complexe en étapes simples et à appliquer les formules correctes pour les transferts de chaleur sensible (avec changement de température) et latente (à température constante).

Objectifs Pédagogiques

- Distinguer la chaleur sensible de la chaleur latente.

- Calculer l'énergie nécessaire pour chaque étape d'un processus de changement d'état.

- Déterminer la variation d'enthalpie totale pour une transformation complète.

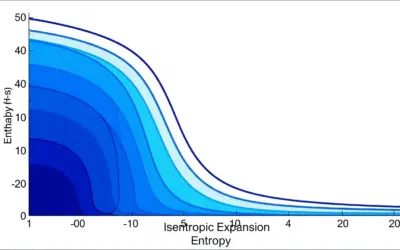

- Interpréter une courbe de chauffe (diagramme Température-Enthalpie).

Données de l'étude

Fiche Technique de l'Eau (H₂O)

| Caractéristique | Symbole | Valeur |

|---|---|---|

| Température de fusion | \(T_{\text{f}}\) | 0 °C |

| Température de vaporisation | \(T_{\text{v}}\) | 100 °C |

État Initial du Système

| Nom du Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Chaleur spécifiqueQuantité d'énergie nécessaire pour élever la température d'un kilogramme d'une substance de un degré Celsius (ou Kelvin). de la glace | \(c_{\text{glace}}\) | 2090 | \(\text{J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}\) |

| Chaleur spécifique de l'eau liquide | \(c_{\text{eau}}\) | 4185 | \(\text{J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}\) |

| Chaleur spécifique de la vapeur | \(c_{\text{vapeur}}\) | 2010 | \(\text{J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}\) |

| Chaleur latente de fusionÉnergie requise pour faire passer un kilogramme d'une substance de l'état solide à l'état liquide, à température constante. | \(L_{\text{f}}\) | 334 000 | \(\text{J} \cdot \text{kg}^{-1}\) |

| Chaleur latente de vaporisationÉnergie requise pour faire passer un kilogramme d'une substance de l'état liquide à l'état gazeux, à température constante. | \(L_{\text{v}}\) | 2 260 000 | \(\text{J} \cdot \text{kg}^{-1}\) |

Questions à traiter

- Calculer la quantité de chaleur \(Q_1\) nécessaire pour amener la glace de -20 °C à 0 °C.

- Calculer la quantité de chaleur \(Q_2\) nécessaire pour faire fondre toute la glace à 0 °C.

- Calculer la quantité de chaleur \(Q_3\) nécessaire pour chauffer l'eau liquide de 0 °C à 100 °C.

- Calculer la quantité de chaleur \(Q_4\) nécessaire pour vaporiser toute l'eau à 100 °C.

- Calculer la quantité de chaleur \(Q_5\) pour chauffer la vapeur de 100 °C à 120 °C, puis déterminer la variation d'enthalpie totale \(\Delta H\) du processus.

Les bases sur l'Enthalpie et les Transferts Thermiques

En thermodynamique, l'énergie transférée sous forme de chaleur (\(Q\)) à pression constante correspond à la variation d'enthalpie (\(\Delta H\)). On distingue deux types de transferts de chaleur.

1. Chaleur Sensible (Changement de Température)

C'est l'énergie absorbée ou libérée par une substance lorsque sa température change, sans qu'il y ait de changement d'état. La formule est :

Où \(m\) est la masse, \(c\) la chaleur spécifique et \(\Delta T\) la variation de température (\(T_{\text{finale}} - T_{\text{initiale}}\)).

2. Chaleur Latente (Changement d'État)

C'est l'énergie absorbée ou libérée lors d'un changement de phase (fusion, vaporisation, etc.) à température constante. La formule est :

Où \(m\) est la masse et \(L\) la chaleur latente (de fusion \(L_{\text{f}}\) ou de vaporisation \(L_{\text{v}}\)).

Correction : Utilisation de l’Enthalpie pour un Changement d’État

Question 1 : Chauffer la glace de -20 °C à 0 °C

Principe

La première étape consiste à fournir de l'énergie pour augmenter la température de la glace jusqu'à son point de fusion. Il n'y a pas de changement d'état ici, seulement une augmentation de la température du solide. Il s'agit donc d'un transfert de chaleur sensible.

Mini-Cours

La chaleur spécifique (\(c\)) est une propriété intrinsèque d'un matériau qui quantifie sa capacité à stocker de l'énergie thermique. Une substance avec une chaleur spécifique élevée, comme l'eau, nécessite beaucoup d'énergie pour voir sa température augmenter, et inversement.

Remarque Pédagogique

Il est crucial de bien identifier chaque phase du processus. Ici, nous sommes dans une phase "solide uniquement". La première question à se poser est toujours : "Y a-t-il un changement d'état ou juste un changement de température ?"

Normes

Les valeurs des chaleurs spécifiques et latentes utilisées dans cet exercice sont des valeurs standards internationalement reconnues, souvent compilées dans des tables thermodynamiques (comme les 'Steam Tables' de l'IAPWS) qui servent de référence en ingénierie.

Formule(s)

Nous utilisons la formule de la chaleur sensible.

Hypothèses

Nous posons les hypothèses suivantes : le processus de chauffe se fait à pression atmosphérique constante (isobare), le système est fermé (pas de perte de masse), et nous négligeons toute perte de chaleur vers l'environnement extérieur.

Donnée(s)

Nous extrayons les données pertinentes de l'énoncé pour cette étape.

| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Masse | m | 2 | \(\text{kg}\) |

| Chaleur spécifique de la glace | \(c_{\text{glace}}\) | 2090 | \(\text{J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}\) |

| Variation de Température | \(\Delta T_1\) | 20 | \(\text{K}\) |

Astuces

Avant de calculer, assurez-vous que les unités sont cohérentes. Ici, la masse est en kg et la chaleur spécifique en J·kg⁻¹·K⁻¹, le résultat sera donc directement en Joules. De plus, une différence de température en degrés Celsius est numériquement égale à une différence en Kelvin.

Schéma (Avant les calculs)

Étape 1 : Chauffe du solide

Calcul(s)

On calcule d'abord la variation de température \(\Delta T_1\).

On applique ensuite la formule de la chaleur sensible.

Schéma (Après les calculs)

Le résultat correspond au premier segment ascendant de la courbe de chauffe.

Segment 1 de la Courbe de Chauffe

Réflexions

Le résultat de 83 600 Joules représente l'agitation thermique accrue des molécules d'eau dans la structure solide de la glace. L'énergie fournie augmente leur énergie cinétique, ce qui se traduit par une hausse de la température.

Points de vigilance

L'erreur la plus commune est d'utiliser la mauvaise chaleur spécifique. Assurez-vous d'utiliser \(c_{\text{glace}}\) pour la glace, \(c_{\text{eau}}\) pour l'eau liquide, etc. Chaque phase a sa propre capacité à stocker la chaleur.

Points à retenir

La chaleur sensible est directement proportionnelle à la masse, à la chaleur spécifique et à la variation de température. La formule clé est : \(Q = m \cdot c \cdot \Delta T\).

Le saviez-vous ?

La chaleur spécifique de la glace (2090 J·kg⁻¹·K⁻¹) est environ deux fois plus faible que celle de l'eau liquide (4185 J·kg⁻¹·K⁻¹). Cela signifie qu'il faut deux fois moins d'énergie pour augmenter la température d'1 kg de glace de 1°C que pour faire de même avec 1 kg d'eau liquide.

FAQ

Résultat Final

A vous de jouer

Combien d'énergie (en J) faudrait-il si la température initiale était de -30°C ?

Question 2 : Faire fondre la glace à 0 °C

Principe

Une fois à 0 °C, toute l'énergie fournie sert à briser les liaisons du réseau cristallin de la glace pour la transformer en eau liquide. Durant ce processus, la température reste constante. Il s'agit d'un transfert de chaleur latente.

Mini-Cours

La chaleur latente de fusion (\(L_{\text{f}}\)) représente l'énergie nécessaire pour surmonter les forces intermoléculaires qui maintiennent les molécules dans une structure solide fixe (le réseau cristallin). Cette énergie ne change pas la température (énergie cinétique des molécules) mais change leur énergie potentielle en leur permettant de se déplacer les unes par rapport aux autres.

Remarque Pédagogique

Les plateaux sur une courbe de chauffe, comme celui de la fusion, sont caractéristiques des changements d'état d'un corps pur. La longueur du plateau est proportionnelle à la quantité de matière à transformer.

Normes

La valeur de la chaleur latente de fusion de l'eau (334 kJ/kg) est une constante physique standard à la pression atmosphérique, fondamentale dans de nombreux domaines de l'ingénierie, de la CVC (Chauffage, Ventilation, Climatisation) à la science des matériaux.

Formule(s)

Nous utilisons la formule de la chaleur latente de fusion.

Hypothèses

Nous supposons que la fusion se produit entièrement à 0°C et que toute l'énergie fournie est utilisée pour le changement de phase, sans aucune perte.

Donnée(s)

| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Masse | m | 2 | \(\text{kg}\) |

| Chaleur latente de fusion | \(L_{\text{f}}\) | 334 000 | \(\text{J} \cdot \text{kg}^{-1}\) |

Astuces

Pour avoir un ordre de grandeur, retenez que pour l'eau, l'énergie de fusion est significative. Il faut autant d'énergie pour faire fondre 1 kg de glace qu'il en faut pour chauffer la même masse d'eau liquide d'environ 80°C ! (\(334000 / 4185 \approx 80\)).

Schéma (Avant les calculs)

Étape 2 : Fusion à 0°C

Calcul(s)

On applique directement la formule.

Schéma (Après les calculs)

Ce résultat correspond au premier plateau horizontal de la courbe de chauffe.

Segment 2 de la Courbe de Chauffe

Réflexions

Notez que l'énergie nécessaire pour faire fondre la glace (668 kJ) est bien plus importante que celle pour l'échauffer de 20 degrés (83,6 kJ). Les changements de phase sont des processus très énergivores.

Points de vigilance

Ne confondez pas chaleur latente de fusion (\(L_{\text{f}}\)) et chaleur latente de vaporisation (\(L_{\text{v}}\)). La vaporisation demande beaucoup plus d'énergie que la fusion. Utilisez toujours la bonne constante pour le bon changement d'état.

Points à retenir

Lors d'un changement de phase, la température reste constante. L'énergie fournie est une chaleur latente, calculée par \(Q = m \cdot L\).

Le saviez-vous ?

C'est cette grande quantité d'énergie absorbée par la fusion de la glace qui la rend si efficace pour refroidir les boissons. Chaque gramme de glace qui fond absorbe 334 Joules de la boisson sans en changer la température (tant qu'il reste de la glace).

FAQ

Résultat Final

A vous de jouer

Quelle serait l'énergie de fusion (en J) pour seulement 0.5 kg de glace ?

Question 3 : Chauffer l'eau de 0 °C à 100 °C

Principe

Maintenant que toute la glace est devenue de l'eau liquide à 0 °C, nous lui fournissons de l'énergie pour augmenter sa température jusqu'à son point d'ébullition. C'est à nouveau un transfert de chaleur sensible.

Mini-Cours

L'eau liquide a l'une des chaleurs spécifiques les plus élevées parmi les substances courantes (4185 J·kg⁻¹·K⁻¹). Cette propriété lui permet de stocker une grande quantité d'énergie thermique, ce qui explique son rôle crucial dans la régulation du climat terrestre et dans de nombreuses applications industrielles (comme liquide de refroidissement).

Remarque Pédagogique

Cette étape couvre la plus grande plage de température de l'exercice (100 K). Comparez l'énergie calculée ici à celle des autres étapes pour apprécier l'importance relative de la chaleur spécifique de l'eau par rapport aux chaleurs latentes.

Normes

La valeur de 4185 J·kg⁻¹·K⁻¹ est une valeur standard pour l'eau liquide à pression atmosphérique. En réalité, la chaleur spécifique de l'eau varie légèrement avec la température, mais pour la plupart des calculs d'ingénierie, elle est considérée comme constante.

Formule(s)

Nous utilisons la formule de la chaleur sensible avec la chaleur spécifique de l'eau liquide.

Hypothèses

Nous supposons que la chaleur spécifique de l'eau liquide est constante sur l'intervalle de température de 0°C à 100°C.

Donnée(s)

| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Masse | m | 2 | \(\text{kg}\) |

| Chaleur spécifique de l'eau | \(c_{\text{eau}}\) | 4185 | \(\text{J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}\) |

| Variation de Température | \(\Delta T_3\) | 100 | \(\text{K}\) |

Astuces

Le calcul est simple : multiplier par 100. Faites attention aux zéros ! Une erreur courante est de se tromper dans les ordres de grandeur. Pensez à convertir le résultat final en kilojoules (kJ) pour une meilleure lisibilité (\(1 \text{ kJ} = 1000 \text{ J}\)).

Schéma (Avant les calculs)

Étape 3 : Chauffe du liquide

Calcul(s)

La variation de température est \(\Delta T_3 = 100 - 0 = 100 \text{ °C} = 100 \text{ K}\).

Schéma (Après les calculs)

Ce résultat correspond au deuxième segment ascendant de la courbe de chauffe.

Segment 3 de la Courbe de Chauffe

Réflexions

L'énergie de 837 kJ est considérable. Elle est même supérieure à l'énergie de fusion (668 kJ). Cela met en évidence la très grande capacité de l'eau liquide à emmagasiner de la chaleur, ce qui est fondamental pour la vie sur Terre.

Points de vigilance

Assurez-vous que la variation de température \(\Delta T\) est bien \(T_{\text{finale}} - T_{\text{initiale}}\). Dans ce cas, \(100 - 0 = 100\). Une inversion des termes conduirait à un résultat négatif, ce qui signifierait un retrait de chaleur, et non un ajout.

Points à retenir

La chaleur spécifique de l'eau liquide, \(c_{\text{eau}} \approx 4.185\) kJ·kg⁻¹·K⁻¹, est une valeur fondamentale à connaître en thermodynamique.

Le saviez-vous ?

Le corps humain, composé à environ 60% d'eau, utilise cette grande capacité thermique pour réguler sa température interne. L'eau absorbe l'excès de chaleur produit par le métabolisme sans que la température du corps ne varie de façon drastique.

FAQ

Résultat Final

A vous de jouer

Quelle serait l'énergie nécessaire (en J) pour chauffer 1.5 kg d'eau de 20°C à 80°C ?

Question 4 : Vaporiser l'eau à 100 °C

Principe

À 100 °C, l'énergie fournie sert à transformer l'eau liquide en vapeur (gaz). La température reste à nouveau constante pendant ce changement d'état. C'est un transfert de chaleur latente de vaporisation.

Mini-Cours

La chaleur latente de vaporisation (\(L_{\text{v}}\)) est l'énergie requise pour vaincre complètement les forces d'attraction intermoléculaires (liaisons hydrogène dans le cas de l'eau) qui maintiennent les molécules en phase liquide. C'est pourquoi elle est beaucoup plus élevée que la chaleur latente de fusion, où les molécules restent en contact.

Remarque Pédagogique

Observez la valeur de \(L_{\text{v}}\) (2260 kJ/kg). C'est de loin la plus grande valeur énergétique de tout l'exercice. Comprendre pourquoi cette étape est si énergivore est une clé de la thermodynamique des changements d'état.

Normes

La température d'ébullition de 100°C et la chaleur latente de 2260 kJ/kg sont valables à la pression atmosphérique standard (1 atm). Si la pression change, ces deux valeurs changent également. Par exemple, au sommet du Mont Blanc, l'eau bout à environ 85°C.

Formule(s)

Nous utilisons la formule de la chaleur latente de vaporisation.

Hypothèses

Nous supposons que la vaporisation se produit à une température constante de 100°C et que toute l'énergie est utilisée pour le changement de phase.

Donnée(s)

| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Masse | m | 2 | \(\text{kg}\) |

| Chaleur latente de vaporisation | \(L_{\text{v}}\) | 2 260 000 | \(\text{J} \cdot \text{kg}^{-1}\) |

Astuces

Pour mémoriser les ordres de grandeur : il faut environ 7 fois plus d'énergie pour vaporiser de l'eau que pour la faire fondre (\(2260 / 334 \approx 6.8\)). Cette information est très utile pour des estimations rapides.

Schéma (Avant les calculs)

Étape 4 : Vaporisation à 100°C

Calcul(s)

On applique directement la formule.

Schéma (Après les calculs)

Ce résultat correspond au deuxième et plus long plateau horizontal de la courbe de chauffe.

Segment 4 de la Courbe de Chauffe

Réflexions

La vaporisation est de loin l'étape la plus coûteuse en énergie (4520 kJ). Cela est dû à la grande quantité d'énergie nécessaire pour vaincre les forces d'attraction intermoléculaires dans le liquide et permettre aux molécules de s'échapper dans la phase gazeuse.

Points de vigilance

Vérifiez toujours les unités de la chaleur latente. Elle est parfois donnée en kJ/kg. Si vous la multipliez par une masse en kg, le résultat sera en kJ. Notre exercice utilise des J/kg, le résultat est donc en Joules. La cohérence est la clé.

Points à retenir

La vaporisation est un changement d'état très énergivore. La chaleur latente de vaporisation de l'eau (\(L_{\text{v}} = 2260\) kJ/kg) est une valeur exceptionnellement élevée, ce qui a des conséquences importantes en météorologie et en biologie (ex: transpiration).

Le saviez-vous ?

La cuisson à la vapeur est plus rapide que la cuisson dans l'eau bouillante. Lorsqu'une molécule de vapeur se condense sur un aliment, elle lui transfère son énorme chaleur latente de vaporisation (2260 J/g), ce qui transfère la chaleur beaucoup plus efficacement que le simple contact avec l'eau liquide à 100°C.

FAQ

Résultat Final

A vous de jouer

Quelle serait l'énergie de vaporisation (en kJ) pour 100 grammes (0.1 kg) d'eau ?

Question 5 : Chauffer la vapeur et Bilan Total

Principe

La dernière étape consiste à chauffer la vapeur de 100 °C à 120 °C (chaleur sensible). Ensuite, on additionne les énergies de toutes les étapes pour trouver la variation d'enthalpie totale, qui représente l'énergie totale fournie au système.

Mini-Cours

La variation d'enthalpie totale (\(\Delta H\)) pour un processus en plusieurs étapes est simplement la somme des variations d'enthalpie de chaque étape. C'est une conséquence du fait que l'enthalpie est une "fonction d'état" : sa variation ne dépend que de l'état initial et de l'état final, et non du chemin parcouru.

Remarque Pédagogique

Le bilan final permet de mettre en perspective la contribution de chaque étape. C'est un excellent moyen de visualiser où l'énergie est "investie" tout au long du processus et de consolider votre compréhension globale.

Normes

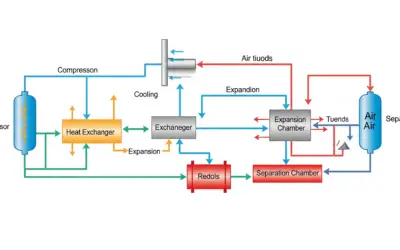

Le calcul de l'enthalpie totale d'un système est une procédure standard en ingénierie des procédés, en conception de centrales électriques ou en chimie, pour établir des bilans énergétiques et dimensionner des équipements comme des chaudières ou des échangeurs de chaleur.

Formule(s)

Chaleur sensible pour la vapeur, puis somme totale.

Hypothèses

Nous supposons que la chaleur spécifique de la vapeur est constante sur le petit intervalle de température de 100°C à 120°C.

Donnée(s)

Nous utilisons les résultats des calculs précédents et les données pour la vapeur.

| Étape | Symbole | Valeur (J) |

|---|---|---|

| Chauffe glace | \(Q_1\) | 83 600 |

| Fusion | \(Q_2\) | 668 000 |

| Chauffe eau | \(Q_3\) | 837 000 |

| Vaporisation | \(Q_4\) | 4 520 000 |

| Chauffe vapeur (\(Q_5\)) | - | À calculer |

Astuces

Lors de l'addition finale, soyez méticuleux. Il est facile de faire une erreur de frappe. Une bonne pratique est de travailler en kJ pour manipuler des nombres plus petits et réduire le risque d'erreur : 83.6 + 668 + 837 + 4520 + 80.4.

Schéma (Avant les calculs)

Étape 5 : Chauffe de la vapeur

Calcul(s)

D'abord, le calcul de \(Q_5\) avec \(\Delta T_5 = 120 - 100 = 20 \text{ K}\).

Ensuite, la somme totale.

Schéma (Après les calculs)

Le processus complet est visualisé sur la courbe de chauffe finale.

Courbe de Chauffe Complète de l'Eau

Réflexions

Le bilan final montre que la vaporisation (\(Q_4\)) représente \(4520 / 6189 \approx 73\%\) de l'énergie totale. C'est la transformation la plus significative. Les phases de chauffe sensible (\(Q_1, Q_3, Q_5\)), bien que couvrant 140°C au total, ne représentent que 32% de l'énergie totale.

Points de vigilance

L'erreur la plus fréquente dans un bilan est d'oublier une étape. Listez toujours les 5 étapes (ou plus, selon le problème) avant de commencer à calculer, pour vous assurer de n'en omettre aucune.

Points à retenir

L'enthalpie totale d'un processus est la somme des enthalpies de chaque étape. Pour transformer un solide en gaz, il faut additionner : la chaleur sensible du solide, la chaleur latente de fusion, la chaleur sensible du liquide, la chaleur latente de vaporisation, et la chaleur sensible du gaz.

Le saviez-vous ?

Les centrales thermiques (nucléaires, charbon, gaz) fonctionnent sur ce principe. Elles chauffent de l'eau pour la transformer en vapeur à haute pression et haute température. C'est l'énergie stockée dans la vapeur (son enthalpie) qui est ensuite convertie en travail mécanique dans une turbine pour produire de l'électricité.

FAQ

Résultat Final

A vous de jouer

Quelle serait l'énergie totale (en kJ) si la masse de glace était de 3 kg ?

Outil Interactif : Simulateur d'Enthalpie

Utilisez ce simulateur pour voir comment la masse initiale de glace et sa température de départ influencent l'énergie totale requise pour la transformer en vapeur à 120 °C. Observez la courbe de chauffe se mettre à jour en temps réel.

Paramètres d'Entrée

Résultats Clés

Quiz Final : Testez vos connaissances

1. Quelle étape du processus requiert le plus d'énergie ?

2. Que se passe-t-il avec la température du système pendant que la glace fond ?

3. La chaleur utilisée pour augmenter la température d'une substance est appelée :

- Enthalpie (H)

- Une fonction d'état thermodynamique qui représente l'énergie totale d'un système (énergie interne + produit de la pression et du volume). Pour un processus à pression constante, sa variation (\(\Delta H\)) est égale à la chaleur (\(Q\)) échangée.

- Chaleur Spécifique (c)

- La quantité d'énergie (en Joules) nécessaire pour élever la température d'un kilogramme d'une substance de un degré Celsius (ou un Kelvin).

- Chaleur Latente (L)

- L'énergie "cachée" absorbée ou libérée par une substance lors d'un changement d'état (comme la fusion ou la vaporisation) sans changement de température.

D’autres exercices de Thermodynamique Classique:

0 commentaires