Règle des Phases de Gibbs

Contexte : La Règle des Phases de GibbsUne loi fondamentale de la thermodynamique qui relie le nombre de phases, de constituants indépendants et la variance d'un système à l'équilibre..

La règle des phases, établie par Josiah Willard Gibbs, est un outil puissant en thermodynamique chimique pour analyser des systèmes complexes à l'équilibre. Elle permet de prédire le nombre de variables intensives (comme la température, la pression ou la concentration) que l'on peut modifier indépendamment sans perturber l'équilibre des phases du système. Cet exercice se concentre sur l'application de cette règle à un système simple mais fondamental : l'eau pure.

Remarque Pédagogique : Cet exercice vous aidera à maîtriser les concepts de phase, constituant, et variance. En appliquant la formule de Gibbs, vous apprendrez à interpréter quantitativement les diagrammes de phase, une compétence essentielle en chimie et en génie des procédés.

Objectifs Pédagogiques

- Définir et identifier les phases, les constituants et les constituants indépendants d'un système.

- Appliquer correctement la formule de la règle des phases de Gibbs pour calculer la variance.

- Interpréter la signification physique de la variance (in-, mono- et bivariant) dans le contexte d'un diagramme de phase.

Données de l'étude

Diagramme de Phase de l'Eau

| Point Remarquable | Température | Pression | Phases en équilibre |

|---|---|---|---|

| Point Triple | 0.01 °C | 0.006 atm | Solide, Liquide, Gaz |

| Point Critique | 374 °C | 218 atm | Liquide et Gaz indiscernables |

Questions à traiter

- Calculer la variance en un point quelconque du domaine liquide.

- Calculer la variance sur la courbe de vaporisation (équilibre liquide-gaz).

- Calculer la variance au point triple.

- Interpréter physiquement la signification des variances calculées aux questions 1, 2 et 3.

- Pour un système contenant un seul constituant indépendant, combien de phases doivent être en équilibre pour que le système soit monovariant ?

Les bases sur la Règle des Phases

La règle des phases de Gibbs est une relation qui permet de déterminer le degré de liberté d'un système thermodynamique à l'équilibre. Le degré de liberté, ou variance (v), est le nombre de paramètres intensifs (pression, température, composition) que l'on peut modifier indépendamment sans changer le nombre de phases en équilibre.

La Formule de Gibbs

La règle des phases s'exprime par la formule :

\[ v = c - \varphi + k \]

Où :

- v est la variance (ou nombre de degrés de liberté).

- c est le nombre de constituants indépendants (le nombre minimum d'espèces chimiques pour décrire la composition de chaque phase). Pour un corps pur comme l'eau, c = 1.

- φ (phi) est le nombre de phases présentes (solide, liquide, gaz, etc.).

- k est le nombre de facteurs physiques. En général, on considère la Pression et la Température, donc k = 2.

Correction : Règle des Phases de Gibbs

Question 1 : Variance dans le domaine liquide

Principe (le concept physique)

Nous cherchons à déterminer le nombre de variables (Température et Pression) que nous pouvons changer indépendamment tout en restant dans une seule phase : la phase liquide. La variance nous indiquera notre "marge de manœuvre" pour modifier le système sans changer son état fondamental.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

Dans un domaine monophasique (une seule phase), le système est le moins contraint. La température et la pression peuvent être ajustées librement, un peu comme se déplacer sur une carte en 2D (latitude et longitude). La règle de Gibbs quantifie cette liberté.

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

Face à un problème de règle des phases, la première étape est toujours d'identifier clairement le nombre de constituants indépendants (c) et le nombre de phases (φ) pour le point ou la zone du système que vous étudiez. C'est 90% du travail !

Normes (la référence réglementaire)

La règle des phases n'est pas une norme au sens industriel, mais une loi fondamentale de la thermodynamique. Les définitions des termes (phase, constituant) sont standardisées par l'Union Internationale de Chimie Pure et Appliquée (UICPA).

Formule(s) (l'outil mathématique)

Formule de la règle des phases de Gibbs

Hypothèses (le cadre du calcul)

Nos calculs sont valides sous les hypothèses suivantes :

- Le système est à l'équilibre thermodynamique.

- Le système est un corps pur (H₂O), il n'y a pas d'autres substances.

- La pression et la température sont les seules variables externes influençant l'équilibre.

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

Pour l'eau pure dans son état liquide, nous avons les informations suivantes :

| Paramètre | Symbole | Valeur | Justification |

|---|---|---|---|

| Constituants indépendants | c | 1 | Le système est un corps pur (H₂O). |

| Nombre de phases | φ | 1 | Le système est entièrement liquide. |

Astuces (Pour aller plus vite)

Pour un corps pur (c=1), la variance dans n'importe quel domaine monophasique (solide, liquide ou gaz) sera toujours la même. Une fois que vous l'avez calculée pour le liquide, vous la connaissez pour les autres !

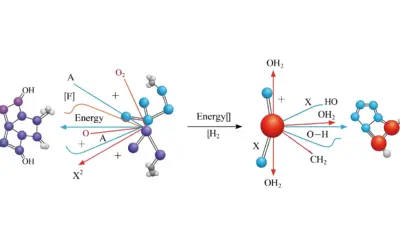

Schéma (Avant les calculs)

Calcul(s) (l'application numérique)

Remplacement des valeurs et calcul

Schéma (Après les calculs)

Réflexions (l'interprétation du résultat)

Une variance de 2 signifie que le système est bivariant. Cela veut dire que l'on peut modifier indépendamment la température ET la pression (dans les limites du domaine liquide) sans provoquer de changement de phase. Le système est "flexible". Sur le diagramme, cela correspond à la liberté de se déplacer sur une surface 2D.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

L'erreur la plus commune est de mal compter le nombre de phases (φ). Assurez-vous de bien lire l'énoncé. "Dans le domaine liquide" signifie qu'une seule phase est présente, même si d'autres sont possibles à d'autres conditions.

Points à retenir (pour maîtriser la question)

- Un corps pur (c=1) dans une seule phase (φ=1) a toujours une variance de 2.

- Une variance de 2 correspond à une surface sur un diagramme P-T.

- Physiquement, cela signifie que Pression et Température sont des variables indépendantes.

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

Josiah Willard Gibbs était un physicien américain qui a jeté les bases de la thermodynamique chimique. Ses travaux étaient si théoriques qu'ils ont été largement ignorés en Amérique pendant des années, mais reconnus en Europe par des scientifiques comme Maxwell.

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer (pour vérifier la compréhension)

Quelle serait la variance en un point quelconque du domaine Gazeux (vapeur) ?

Question 2 : Variance sur la courbe de vaporisation

Principe (le concept physique)

Nous sommes sur une ligne du diagramme où deux phases (liquide et gaz) coexistent. Cette coexistence impose une contrainte au système. Nous allons quantifier comment cette contrainte réduit la "liberté" du système par rapport au cas monophasique.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

La coexistence de deux phases signifie que le potentiel chimique du constituant est le même dans chaque phase (\(\mu_{\text{liq}} = \mu_{\text{gaz}}\)). Cette équation mathématique lie les variables P et T, qui ne sont donc plus indépendantes. Pour chaque température, il n'existe qu'une seule pression (la pression de vapeur saturante) où l'équilibre est possible.

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

Rappelez-vous qu'un équilibre entre phases est une condition très spécifique. Il ne faut pas confondre "un mélange d'eau et de vapeur" (qui peut être hors-équilibre) et "un équilibre liquide-vapeur" (qui se situe précisément sur la courbe).

Normes (la référence réglementaire)

Les données des courbes d'équilibre (comme la courbe de vaporisation de l'eau) sont tabulées dans des normes et des tables de données thermodynamiques de référence (par ex. les tables de l'IAPWS - International Association for the Properties of Water and Steam).

Formule(s) (l'outil mathématique)

Formule de la règle des phases de Gibbs

Hypothèses (le cadre du calcul)

Les hypothèses sont identiques à la question 1, avec la condition supplémentaire que le système se trouve précisément à l'équilibre entre la phase liquide et la phase gazeuse.

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

Sur la courbe de vaporisation, l'eau liquide est en équilibre avec sa vapeur.

| Paramètre | Symbole | Valeur | Justification |

|---|---|---|---|

| Constituants indépendants | c | 1 | Le système est un corps pur (H₂O). |

| Nombre de phases | φ | 2 | Les phases liquide et gaz coexistent. |

Astuces (Pour aller plus vite)

Pour un corps pur (c=1), n'importe quel équilibre entre deux phases (solide-liquide, liquide-gaz, solide-gaz) correspondra toujours à une variance de 1. C'est la définition d'une ligne sur le diagramme !

Schéma (Avant les calculs)

Calcul(s) (l'application numérique)

Remplacement des valeurs et calcul

Schéma (Après les calculs)

Réflexions (l'interprétation du résultat)

Une variance de 1 signifie que le système est monovariant. La température et la pression ne sont plus indépendantes. Si l'on fixe la température, la pression d'équilibre (pression de vapeur saturante) est automatiquement imposée pour maintenir l'équilibre, et vice-versa. Nous n'avons qu'un seul "levier" de contrôle.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

Ne pas supposer que parce qu'il y a deux phases, la variance est de 2. L'ajout d'une phase ajoute une contrainte et *diminue* la variance.

Points à retenir (pour maîtriser la question)

- Un corps pur (c=1) en équilibre entre deux phases (φ=2) a toujours une variance de 1.

- Une variance de 1 correspond à une ligne sur un diagramme P-T.

- Physiquement, P et T sont des variables dépendantes ; fixer l'une impose la valeur de l'autre.

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

La relation mathématique qui lie P et T le long d'une courbe d'équilibre est décrite par la formule de Clapeyron. Elle permet de calculer la pente de ces courbes en fonction de l'enthalpie et du volume de changement de phase.

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer (pour vérifier la compréhension)

Quelle est la variance de l'eau sur sa courbe de fusion (équilibre solide-liquide) ?

Question 3 : Variance au point triple

Principe (le concept physique)

Le point triple est le cas le plus contraint pour un corps pur. Les trois phases (solide, liquide, gaz) coexistent. Nous allons voir que cette triple contrainte ne laisse aucune liberté de manœuvre au système.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

Au point triple, deux conditions d'équilibre doivent être satisfaites simultanément : le potentiel chimique du solide doit égaler celui du liquide (\(\mu_{\text{sol}} = \mu_{\text{liq}}\)), et celui du liquide doit égaler celui du gaz (\(\mu_{\text{liq}} = \mu_{\text{gaz}}\)). Ces deux équations indépendantes pour deux inconnues (P et T) n'admettent qu'une seule et unique solution mathématique.

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

Le point triple n'est pas un concept abstrait. C'est un état physique reproductible et si précis qu'il est utilisé comme un point de référence fondamental en métrologie pour étalonner les thermomètres.

Normes (la référence réglementaire)

Le point triple de l'eau est une constante physique fondamentale. Sa température a été utilisée pour définir l'échelle Kelvin par la Conférence Générale des Poids et Mesures (CGPM). Par définition, la température du point triple de l'eau est exactement 273,16 K.

Formule(s) (l'outil mathématique)

Formule de la règle des phases de Gibbs

Hypothèses (le cadre du calcul)

Le système est à l'équilibre et les trois phases coexistent simultanément.

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

Au point triple, les trois états de l'eau coexistent.

| Paramètre | Symbole | Valeur | Justification |

|---|---|---|---|

| Constituants indépendants | c | 1 | Le système est un corps pur (H₂O). |

| Nombre de phases | φ | 3 | Les phases solide, liquide et gaz coexistent. |

Astuces (Pour aller plus vite)

Pour un corps pur, si vous voyez le terme "point triple", vous pouvez immédiatement conclure que la variance est nulle sans même faire le calcul !

Schéma (Avant les calculs)

Calcul(s) (l'application numérique)

Remplacement des valeurs et calcul

Schéma (Après les calculs)

Réflexions (l'interprétation du résultat)

Une variance de 0 signifie que le système est invariant (ou non-variant). Il n'y a aucun degré de liberté. L'équilibre entre les trois phases de l'eau ne peut exister qu'à une seule et unique combinaison de température (\(0.01\ \text{°C}\)) et de pression (\(0.006\ \text{atm}\)). On ne peut modifier aucune variable sans faire disparaître au moins une des phases.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

Ne confondez pas le point triple avec le point critique. Au point critique (v=0 également, mais pour c=1, φ=1, avec une relation supplémentaire), les phases liquide et gaz deviennent indiscernables, alors qu'au point triple, les trois phases sont distinctes.

Points à retenir (pour maîtriser la question)

- Pour un corps pur (c=1), l'équilibre de trois phases (φ=3) a toujours une variance de 0.

- Une variance de 0 correspond à un point unique sur un diagramme P-T.

- Physiquement, P et T sont des constantes fixes et uniques que l'on ne peut pas modifier.

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

Certaines substances, comme le dioxyde de carbone, ont un point triple à une pression supérieure à la pression atmosphérique. C'est pourquoi la glace carbonique (CO₂ solide) ne fond pas dans nos conditions normales, elle se sublime directement en gaz.

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer (pour vérifier la compréhension)

On considère un système binaire (c=2) au point eutectique où coexistent 3 phases (2 solides + 1 liquide). Quelle est sa variance ?

Question 4 : Interprétation physique des variances

Réflexions

La variance nous renseigne sur la "liberté" que l'on a pour modifier les paramètres du système tout en maintenant l'équilibre des phases. Le schéma ci-dessous résume cette interprétation :

- v = 2 (Bivariant) : Correspond à une zone ou une surface sur le diagramme de phase (ex: le domaine liquide). On peut faire varier indépendamment P et T. C'est le cas le plus "libre".

- v = 1 (Monovariant) : Correspond à une ligne ou une courbe sur le diagramme (ex: la courbe de fusion). P et T sont liées par une relation. Si l'on fixe l'une, l'autre est imposée.

- v = 0 (Invariant) : Correspond à un point sur le diagramme (ex: le point triple). P et T sont des constantes fixes et uniques. Il n'y a aucune liberté de choix.

Question 5 : Nombre de phases pour un système monovariant

Principe (le concept physique)

Cette fois, le problème est inversé. Nous connaissons le degré de liberté souhaité (monovariant, v=1) et le type de système (corps pur, c=1), et nous devons en déduire combien de phases doivent être en équilibre pour satisfaire ces conditions.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

La règle de Gibbs est une équation qui peut être résolue pour n'importe laquelle de ses variables. La réarranger algébriquement permet de passer d'un outil prédictif (calculer v) à un outil de conception ou d'analyse (calculer le nombre de phases φ ou de constituants c nécessaires pour un certain comportement).

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

Pensez à la variance comme à des "leviers de contrôle". Si vous voulez un système où vous ne contrôlez qu'un seul levier (v=1), comme la température (la pression s'ajustant toute seule), vous devez introduire le bon nombre de contraintes, c'est-à-dire le bon nombre de phases en équilibre.

Normes (la référence réglementaire)

Il n'y a pas de norme spécifique ici, il s'agit d'une application directe des lois de la thermodynamique.

Formule(s) (l'outil mathématique)

Formule de Gibbs réarrangée

Hypothèses (le cadre du calcul)

Le système est à l'équilibre et contient un seul constituant indépendant. P et T sont les seules variables d'état pertinentes.

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

Les données de l'énoncé sont :

| Paramètre | Symbole | Valeur |

|---|---|---|

| Constituants indépendants | c | 1 |

| Variance | v | 1 |

Astuces (Pour aller plus vite)

Rappelez-vous simplement de la hiérarchie pour un corps pur : Zone (\(\varphi=1, v=2\)), Ligne (\(\varphi=2, v=1\)), Point (\(\varphi=3, v=0\)). La question demande un état "Ligne", donc il faut 2 phases.

Schéma (Avant les calculs)

Calcul(s) (l'application numérique)

Remplacement des valeurs et calcul

Schéma (Après les calculs)

Réflexions (l'interprétation du résultat)

Ce résultat confirme notre intuition et nos calculs précédents. Pour qu'un corps pur ait une variance de 1 (c'est-à-dire que ses états d'équilibre forment une ligne sur le diagramme P-T), il doit nécessairement y avoir deux phases en coexistence.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

Assurez-vous de bien réarranger la formule algébriquement. Une erreur de signe est vite arrivée. Écrire la formule \(\varphi = c - v + 2\) avant de remplacer les valeurs est une bonne pratique.

Points à retenir (pour maîtriser la question)

- La règle de Gibbs peut être utilisée pour trouver n'importe lequel de ses termes (v, c, ou φ) si les autres sont connus.

- Pour un corps pur (c=1), la monovariance (v=1) implique un équilibre biphasé (φ=2).

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

En métallurgie, les diagrammes de phase binaires (c=2) sont cruciaux. Les lignes sur ces diagrammes (monovariantes, v=1) permettent de prédire les températures de transformation de phase qui sont essentielles pour les traitements thermiques comme la trempe de l'acier.

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer (pour vérifier la compréhension)

Pour un corps pur (c=1), combien de phases φ doivent être en équilibre pour que le système soit invariant (v=0) ?

Outil Interactif : Simulateur de la Règle des Phases

Utilisez les curseurs ci-dessous pour faire varier le nombre de constituants indépendants (c) et de phases (φ) d'un système. Observez en temps réel comment la variance (v) est affectée. Cela vous aidera à visualiser l'impact de chaque paramètre.

Paramètres du Système

Résultats

Quiz Final : Testez vos connaissances

1. Que signifie une variance v = 0 ?

2. Quelle est la variance de l'eau pure à son point d'ébullition normal (100°C, 1 atm) ?

3. Dans la formule v = c - φ + 2, que représente 'c' ?

4. Un verre d'eau avec des glaçons (sans tenir compte de l'air) est un système avec :

5. Les deux facteurs physiques généralement inclus dans le terme '+2' de la règle sont :

Glossaire

- Variance (v)

- Aussi appelée "degré de liberté", c'est le nombre de variables intensives (T, P, composition) qui peuvent être modifiées de manière indépendante sans altérer le nombre de phases à l'équilibre.

- Phase (φ)

- Une partie d'un système qui est chimiquement et physiquement homogène, séparée des autres parties par une interface distincte. Exemples : solide, liquide, gaz.

- Constituant indépendant (c)

- Le nombre minimal d'espèces chimiques nécessaires pour définir la composition de toutes les phases du système.

- Point Triple

- Le point unique de température et de pression auquel les trois phases (solide, liquide et gaz) d'une substance peuvent coexister en équilibre thermodynamique.

D’autres exercices de Thermodynamique Chimique:

0 commentaires