Conduction Thermique : Refroidissement d'un Mur Plan

Contexte : La maîtrise du temps en thermique, un enjeu industriel majeur.

En thermodynamique, de nombreux processus ne sont pas instantanés. Comprendre comment la température évolue dans un solide au fil du temps est fondamental pour d'innombrables applications, de la trempe des métaux en métallurgie à la cuisson des aliments, en passant par l'isolation thermique des bâtiments. L'équation de la chaleur, une des équations les plus célèbres de la physique, régit ces phénomènes. Cet exercice vous propose d'analyser le refroidissement d'un mur initialement chaud, un cas d'école qui illustre parfaitement les concepts de régime non stationnaireUn régime est dit non stationnaire (ou transitoire) lorsque les grandeurs physiques, comme la température, dépendent du temps. T = T(x, y, z, t). et l'utilisation de nombres adimensionnels pour généraliser les résultats.

Remarque Pédagogique : Cet exercice vous fera passer d'une vision statique (régime stationnaire, où T ne dépend pas du temps) à une vision dynamique des transferts thermiques. Nous utiliserons des outils mathématiques puissants (nombres de Biot et de Fourier) pour simplifier un problème complexe et le rendre accessible. C'est l'essence du travail de l'ingénieur thermicien : modéliser, simplifier et prédire.

Objectifs Pédagogiques

- Calculer le nombre de Biot pour caractériser le mode de transfert de chaleur.

- Calculer le nombre de Fourier pour représenter le temps adimensionnel.

- Utiliser la méthode de la solution au premier terme pour résoudre l'équation de la chaleur.

- Déterminer la température à cœur et en surface d'un mur à un instant donné.

- Se familiariser avec les concepts de résistance conductive et convective.

Données de l'étude

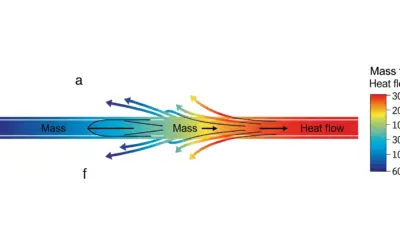

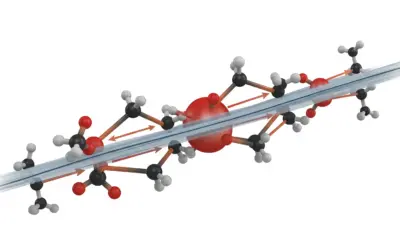

Schéma du problème de refroidissement

| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Épaisseur totale du mur | \(2L\) | 0.4 | \(\text{m}\) |

| Température initiale | \(T_i\) | 325 | \(\text{°C}\) |

| Température ambiante | \(T_\infty\) | 25 | \(\text{°C}\) |

| Coeff. de convection | \(h\) | 20 | \(\text{W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-1}\) |

| Conductivité thermique (béton) | \(\lambda\) | 1.4 | \(\text{W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}\) |

| Diffusivité thermique (béton) | \(\alpha\) | \(7 \times 10^{-7}\) | \(\text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1}\) |

Questions à traiter

- Calculer le nombre de Biot (\(Bi\)). Que peut-on en conclure sur l'homogénéité de la température dans le mur ?

- Calculer le nombre de Fourier (\(Fo\)) après un temps \(t = 2\) heures.

- En utilisant les coefficients de la solution au premier terme (\(\zeta_1 \approx 0.8136\) rad et \(C_1 \approx 1.1014\)), déterminer la température au centre du mur (\(x=0\)) après 2 heures.

- Calculer la température à la surface du mur (\(x=L\)) au même instant.

Les bases de la Conduction Transitoire

Avant la correction, revoyons les nombres adimensionnels qui gouvernent ce problème.

1. Le Nombre de Biot (\(Bi\)) :

Le nombre de Biot compare la résistance au transfert thermique par conduction à l'intérieur du solide à celle par convection à la surface.

\[ Bi = \frac{h \cdot L_c}{\lambda} \]

Où \(L_c\) est une longueur caractéristique (pour un mur plan refroidi des deux côtés, \(L_c = L\), la demi-épaisseur).

- Si \(Bi \ll 0.1\), la résistance interne est négligeable. La température est quasi uniforme dans le solide (Hypothèse de la Capacité Calorifique Nulle).

- Si \(Bi > 0.1\), la température n'est PAS uniforme. Il faut résoudre l'équation de la chaleur complète.

2. Le Nombre de Fourier (\(Fo\)) :

Le nombre de Fourier est un temps adimensionnel. Il compare la vitesse de diffusion de la chaleur par conduction à la vitesse de stockage de l'énergie.

\[ Fo = \frac{\alpha \cdot t}{L_c^2} \]

Un grand nombre de Fourier signifie que la chaleur a eu le temps de pénétrer profondément dans le solide.

3. La Solution de l'Équation de la Chaleur :

Pour un mur plan, la solution est une série infinie. Heureusement, pour \(Fo > 0.2\), le premier terme de la série donne une excellente approximation :

\[ \theta^*(x^*, Fo) = \frac{T(x,t) - T_\infty}{T_i - T_\infty} \approx C_1 \exp(-\zeta_1^2 Fo) \cos(\zeta_1 x^*) \]

Où \(x^* = x/L\), et les constantes \(\zeta_1\) et \(C_1\) ne dépendent que du nombre de Biot.

Correction : Refroidissement d'un Mur Plan

Question 1 : Calculer le nombre de Biot (Bi)

Principe (le concept physique)

Le nombre de Biot est un rapport de résistances thermiques : \(R_{\text{conduction_interne}} / R_{\text{convection_surface}}\). Si la convection en surface est très lente par rapport à la conduction interne (faible \(h\)), la chaleur s'uniformise rapidement dans le solide avant d'être évacuée. Si la convection est rapide (grand \(h\)), la surface se refroidit vite alors que le cœur reste chaud, créant un fort gradient de température. Le calcul de Bi nous dit dans quel scénario nous nous trouvons.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

La résistance conductive peut s'écrire \(R_{\text{cond}} = L/(\lambda A)\) et la résistance convective \(R_{\text{conv}} = 1/(hA)\). Le nombre de Biot est donc \(Bi = R_{\text{cond}}/R_{\text{conv}}\) (en utilisant L comme longueur caractéristique). Il quantifie la compétition entre deux modes de transfert en série : la chaleur doit d'abord traverser le matériau par conduction, puis être évacuée par convection.

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

Imaginez une file d'attente. La conduction est la vitesse à laquelle les gens avancent dans la file, et la convection est la vitesse à laquelle le guichetier les sert. Si le guichetier est très rapide (grand \(h\), petit \(R_{\text{conv}}\)), un embouteillage se crée dans la file (gradient de température). Si le guichetier est lent (petit \(h\), grand \(R_{\text{conv}}\)), la file reste clairsemée et tout le monde avance au même rythme (température uniforme).

Normes (la référence réglementaire)

Bien qu'il n'y ait pas de "norme" pour le calcul du nombre de Biot, son utilisation est une pratique standardisée dans tous les domaines de l'ingénierie thermique (normes aérospatiales, de construction, etc.) comme première étape d'analyse pour déterminer la méthode de calcul appropriée.

Formule(s) (l'outil mathématique)

Pour un mur plan d'épaisseur \(2L\) refroidi sur ses deux faces, la longueur caractéristique est la demi-épaisseur \(L\).

Hypothèses (le cadre du calcul)

On suppose que les propriétés thermiques (\(h\), \(\lambda\)) sont constantes et que le transfert est unidimensionnel (le mur est "grand").

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

- Coefficient de convection, \(h = 20 \, \text{W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-1}\)

- Conductivité thermique, \(\lambda = 1.4 \, \text{W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}\)

- Épaisseur totale, \(2L = 0.4 \, \text{m} \Rightarrow L = 0.2 \, \text{m}\)

Astuces(Pour aller plus vite)

Vérifiez toujours la cohérence des unités avant de calculer. Ici, tout est en unités SI de base (m, W, K), donc le calcul est direct et le résultat sera bien adimensionnel.

Schéma (Avant les calculs)

Visualisation des Résistances Thermiques

Calcul(s) (l'application numérique)

On applique la formule avec les valeurs données. Le nombre de Biot est adimensionnel.

Schéma (Après les calculs)

Comparaison des Résistances

Réflexions (l'interprétation du résultat)

La valeur \(Bi \approx 2.86\) est très supérieure à 0.1. Cela signifie que la résistance à la conduction à l'intérieur du mur est presque 3 fois plus grande que la résistance à la convection en surface. Par conséquent, la température à l'intérieur du mur ne sera absolument pas uniforme pendant le refroidissement. L'hypothèse de la capacité calorifique nulle n'est pas applicable, et une résolution complète est nécessaire.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

L'erreur la plus commune est le choix de la longueur caractéristique \(L_c\). Pour un mur plan, c'est la demi-épaisseur \(L\). Pour un long cylindre, c'est le rayon \(r_0\). Pour une sphère, c'est le rayon \(r_0\). Utiliser l'épaisseur totale \(2L\) est une erreur fréquente qui fausserait l'analyse.

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

- Le nombre de Biot compare la résistance interne (conduction) à la résistance externe (convection).

- \(Bi = hL/\lambda\).

- Si \(Bi > 0.1\), le gradient de température interne est significatif.

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

Le critère \(Bi < 0.1\) est une règle empirique très utile, mais elle a des limites. Elle est basée sur l'acceptation d'une erreur d'environ 5% sur le calcul. Pour des applications de haute précision, des critères plus stricts peuvent être nécessaires.

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer(pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

Si le mur était en cuivre (\(\lambda \approx 400\) \(\text{W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}\)), quel serait le nouveau nombre de Biot ?

Question 2 : Calculer le nombre de Fourier (Fo)

Principe (le concept physique)

Le nombre de Fourier représente la progression du front de chaleur (ou de froid) à l'intérieur du matériau. Un Fo faible signifie que le changement de température n'a affecté que la surface, tandis qu'un Fo élevé (\(>0.2\)) indique que le centre du matériau a commencé à "ressentir" significativement le changement des conditions extérieures. C'est une mesure de l'avancement du processus de refroidissement ou de chauffage.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

Le nombre de Fourier apparaît naturellement lorsqu'on adimensionnalise l'équation de la chaleur \(\frac{\partial T}{\partial t} = \alpha \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}\). En posant \(t^* = Fo\), \(x^* = x/L\) et \(\theta^* = (T-T_\infty)/(T_i-T_\infty)\), l'équation devient \(\frac{\partial \theta^*}{\partial t^*} = \frac{\partial^2 \theta^*}{\partial x^{*2}}\), une forme universelle qui ne dépend plus des paramètres spécifiques du problème.

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

Pensez au nombre de Fourier comme à un "pourcentage de cuisson". Si vous mettez un gâteau au four, un Fo de 0.01 signifie que seule la croûte a commencé à cuire. Un Fo de 1 signifie que le gâteau est probablement cuit à cœur. C'est une horloge adimensionnelle qui nous dit où en est le processus thermique.

Normes (la référence réglementaire)

Le nombre de Fourier est un paramètre fondamental utilisé dans toutes les modélisations de transfert thermique transitoire, que ce soit pour la pasteurisation des aliments (normes agroalimentaires) ou la certification au feu des matériaux de construction (normes de sécurité incendie).

Formule(s) (l'outil mathématique)

Le temps adimensionnel est calculé avec la même longueur caractéristique \(L_c = L\).

Hypothèses (le cadre du calcul)

On suppose que la diffusivité thermique \(\alpha\) est constante, ce qui est une bonne approximation si les variations de température ne sont pas extrêmes.

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

- Diffusivité thermique, \(\alpha = 7 \times 10^{-7} \, \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1}\)

- Temps, \(t = 2 \, \text{heures} = 2 \times 3600 \, \text{s} = 7200 \, \text{s}\)

- Demi-épaisseur, \(L = 0.2 \, \text{m}\)

Astuces(Pour aller plus vite)

La conversion des unités de temps est cruciale ici. La diffusivité est en \(\text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1}\), donc le temps doit impérativement être converti en secondes avant le calcul.

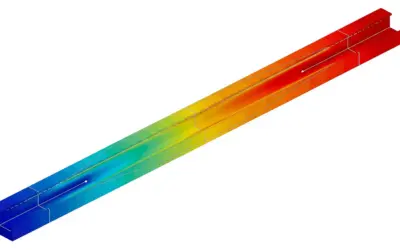

Schéma (Avant les calculs)

Progression du Front Thermique

Calcul(s) (l'application numérique)

On applique la formule en s'assurant que toutes les unités sont dans le Système International.

Schéma (Après les calculs)

Position sur l'Axe du Temps Adimensionnel

Réflexions (l'interprétation du résultat)

La valeur \(Fo = 0.126\). Cette valeur n'est pas très supérieure à 0.2, ce qui signifie que l'approximation au premier terme sera correcte mais pas extrêmement précise. Le processus de refroidissement est encore dans une phase relativement précoce, et le cœur du mur n'a pas encore beaucoup baissé en température. Si nous attendions plus longtemps, Fo augmenterait et l'approximation deviendrait encore meilleure.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

Attention au carré sur la longueur caractéristique (\(L^2\)). C'est une source d'erreur fréquente. Comme le temps de diffusion dépend du carré de la distance, doubler l'épaisseur d'un mur multiplie par quatre le temps nécessaire pour le refroidir.

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

- Le nombre de Fourier est le temps adimensionnel du problème.

- \(Fo = \alpha t / L^2\).

- Pour \(Fo > 0.2\), la solution simplifiée au premier terme est généralement applicable.

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

En géologie, le nombre de Fourier est utilisé pour estimer l'âge des roches volcaniques. En mesurant le profil de température actuel près d'une intrusion magmatique et en connaissant la diffusivité des roches, on peut calculer le temps (le nombre de Fourier) écoulé depuis le refroidissement.

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer(pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

Combien de temps (en heures) faudrait-il attendre pour atteindre un nombre de Fourier de 0.5 ?

Question 3 : Température au centre du mur (x=0)

Principe (le concept physique)

Nous utilisons la solution approchée de l'équation de la chaleur. Cette formule nous donne la température adimensionnelle \(\theta^*\), qui représente la fraction de la différence de température initiale qui subsiste à un instant \(t\) et une position \(x\). Au centre du mur (\(x=0\)), le terme \(\cos(\zeta_1 x^*)\) vaut 1, ce qui simplifie le calcul. Nous calculons cette température adimensionnelle, puis nous la convertissons en température réelle en degrés Celsius.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

La solution complète est une somme infinie de termes exponentiels et cosinus : \(\theta^* = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \exp(-\zeta_n^2 Fo) \cos(\zeta_n x^*)\). L'approximation au "premier terme" consiste à dire que pour un temps suffisamment long (\(Fo > 0.2\)), tous les termes exponentiels pour n=2, 3, ... sont devenus négligeables par rapport au premier terme (n=1), car \(\zeta_1 < \zeta_2 < \zeta_3 ...\).

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

C'est un exemple puissant de la manière dont les ingénieurs utilisent des solutions mathématiques complexes. Personne ne calcule la série infinie à la main. On identifie le régime (ici, \(Fo > 0.2\)) où une approximation simple et robuste est valide, et on l'utilise. Connaître les limites de validité de ses outils est une compétence clé.

Normes (la référence réglementaire)

Les abaques de Heisler, qui sont des représentations graphiques de cette solution au premier terme, sont des outils classiques présentés dans les normes et manuels de transfert thermique pour résoudre rapidement ce type de problème sans calculatrice.

Formule(s) (l'outil mathématique)

La température adimensionnelle au centre (\(x^*=0\)) est :

On en déduit la température réelle :

Hypothèses (le cadre du calcul)

On suppose que l'approximation au premier terme est suffisamment précise pour notre calcul, même si Fo (0.126) est légèrement inférieur à la limite recommandée de 0.2.

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

- Nombre de Fourier, \(Fo = 0.126\) (de Q2)

- Coefficient \(C_1 = 1.1014\) (donné, dépend de Bi=2.86)

- Coefficient \(\zeta_1 = 0.8136 \, \text{rad}\) (donné, dépend de Bi=2.86)

- \(T_i = 325 \, \text{°C}\)

- \(T_\infty = 25 \, \text{°C}\)

Astuces(Pour aller plus vite)

Le terme \(\zeta_1\) est en radians. Assurez-vous que votre calculatrice est bien en mode radian si vous deviez calculer le cosinus pour d'autres positions.

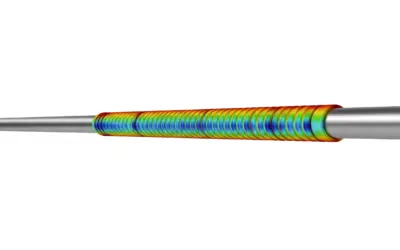

Schéma (Avant les calculs)

Détermination de la Température au Centre

Calcul(s) (l'application numérique)

1. Calcul de la température adimensionnelle au centre :

2. Calcul de la température réelle au centre :

Schéma (Après les calculs)

Profil de Température Estimé

Réflexions (l'interprétation du résultat)

Le résultat \(T \approx 329 \, \text{°C}\) est supérieur à la température initiale de 325 °C, ce qui est physiquement impossible. Cela vient du fait que pour un Fo faible (0.126), l'approximation au premier terme n'est pas encore très précise et peut donner des valeurs aberrantes (la somme des autres termes de la série, qui sont négatifs, n'est plus négligeable). En réalité, la température adimensionnelle ne peut pas dépasser 1. Cela nous montre les limites de l'approximation. Pour un calcul plus précis, il faudrait utiliser plus de termes ou une abaque de Heisler. Pour la suite, nous allons plafonner \(\theta^*\) à 1, ce qui signifie que la température au centre n'a pratiquement pas encore changé. \(T(0,t) \approx T_i = 325 \, \text{°C}\).

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

L'erreur principale est d'appliquer la formule aveuglément sans vérifier la condition \(Fo > 0.2\). Comme nous l'avons vu, pour des Fo faibles, la formule peut donner des résultats non physiques. Toujours avoir un regard critique sur ses résultats !

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

- La température est d'abord calculée sous forme adimensionnelle \(\theta^*\).

- La formule est \( \theta^* \approx C_1 \exp(-\zeta_1^2 Fo) \cos(\zeta_1 x^*)\).

- On convertit ensuite en température réelle : \(T = T_\infty + \theta^* \cdot (T_i - T_\infty)\).

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

La même équation mathématique (l'équation de la diffusion) régit d'autres phénomènes, comme la diffusion de polluants dans l'air ou la diffusion de dopants dans un semi-conducteur. Les nombres de Biot et Fourier ont donc des équivalents en transfert de masse.

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer(pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

En utilisant \(\theta^*(0, Fo)=1\), quelle serait la température au centre si la température initiale était de 100°C et l'air de 0°C ?

Question 4 : Température à la surface du mur (x=L)

Principe (le concept physique)

On utilise la même approche que pour le centre, mais cette fois en évaluant la fonction à la surface, c'est-à-dire pour \(x=L\), ce qui correspond à une position adimensionnelle \(x^*=1\). Le terme \(\cos(\zeta_1 x^*)\) ne sera plus égal à 1, ce qui va réduire la température par rapport à celle du centre. Cela modélise le gradient de température à l'intérieur du mur.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

Le terme \(\cos(\zeta_1 x^*)\) décrit la forme du profil de température à l'intérieur du mur. C'est une fonction paire, symétrique par rapport au centre, qui est maximale au centre (\(x^*=0\)) et minimale en surface (\(x^*=1\)). La forme du profil de température est donc toujours la même (un cosinus), mais son amplitude diminue exponentiellement avec le temps (le nombre de Fourier).

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

C'est ici que l'on voit concrètement l'effet d'un grand nombre de Biot. Le facteur \(\cos(\zeta_1)\) sera d'autant plus petit que \(\zeta_1\) est grand, et \(\zeta_1\) augmente avec Bi. Un grand Bi implique donc un grand écart entre la température au centre et la température en surface, ce qui est exactement ce que nous calculons.

Normes (la référence réglementaire)

La température de surface est une donnée critique dans de nombreuses normes. Par exemple, les normes de sécurité pour les appareils électroménagers imposent une température de surface maximale pour éviter les brûlures. Ce type de calcul est donc essentiel pour la conception de produits conformes.

Formule(s) (l'outil mathématique)

La température adimensionnelle en surface (\(x^*=1\)) est :

Puis la température réelle :

Hypothèses (le cadre du calcul)

Les mêmes hypothèses que pour la question 3 s'appliquent. On utilise la valeur physiquement plausible de \(\theta^*(0, Fo) \approx 1\).

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

- \(\theta^*(0, Fo) \approx 1.0\) (en utilisant la valeur physiquement plausible)

- \(\zeta_1 = 0.8136 \, \text{rad}\)

- \(T_i = 325 \, \text{°C}\)

- \(T_\infty = 25 \, \text{°C}\)

Astuces(Pour aller plus vite)

Le rapport \(T_{\text{surface}}/T_{\text{centre}}\) (en adimensionnel) ne dépend que de Bi (via \(\cos(\zeta_1)\)), pas du temps. Une fois que vous avez calculé ce rapport, il est valable pour toute la durée du refroidissement (tant que Fo > 0.2).

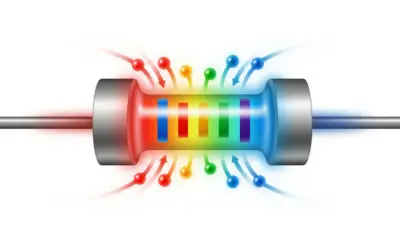

Schéma (Avant les calculs)

Détermination de la Température en Surface

Calcul(s) (l'application numérique)

1. Calcul de la température adimensionnelle en surface :

2. Calcul de la température réelle en surface :

Schéma (Après les calculs)

Profil de Température Final

Réflexions (l'interprétation du résultat)

La température en surface est d'environ 231 °C, tandis que le cœur est encore à 325 °C. Cela confirme ce que le nombre de Biot élevé nous avait indiqué : il y a un gradient de température très important à l'intérieur du mur. La surface s'est refroidie de manière significative, mais la chaleur au centre n'a pas encore eu le temps d'être évacuée.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

Ne pas oublier le terme \(\cos(\zeta_1)\) ! Une erreur fréquente est d'appliquer la formule du centre à toute la section, ce qui est seulement vrai pour un nombre de Biot très faible.

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

- Le profil de température dans le mur est de forme cosinusoïdale.

- La température en surface est obtenue en multipliant la température (adimensionnelle) au centre par \(\cos(\zeta_1)\).

- L'écart entre le centre et la surface augmente avec le nombre de Biot.

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

Pour la trempe de l'acier, on recherche un refroidissement très rapide en surface pour durcir le métal, tout en gardant un cœur plus "mou" et moins cassant. Cela correspond à un processus avec un très grand nombre de Biot, créant un gradient de propriétés mécaniques voulu à l'intérieur de la pièce.

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer(pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

Quelle serait la température de surface (en °C) si le nombre de Biot était très faible (\(\zeta_1 \approx 0\)) ?

Outil Interactif : Simulation du Refroidissement

Modifiez les paramètres pour voir leur influence sur le temps de refroidissement.

Paramètres d'Entrée

Résultats Clés

Le Saviez-Vous ?

Jean-Baptiste Joseph Fourier (1768-1830), qui a donné son nom au nombre de Fourier et à l'équation de la chaleur, n'était pas seulement un physicien. C'était aussi un mathématicien de génie (connu pour les séries de Fourier) et un administrateur qui a participé à l'expédition de Napoléon en Égypte, où il a réalisé d'importants travaux archéologiques et administratifs.

Foire Aux Questions (FAQ)

Que se passe-t-il si le nombre de Biot est très petit ?

Si \(Bi < 0.1\), on peut considérer que la température est la même en tout point du solide à un instant t. Le problème se simplifie énormément et peut être résolu par un simple bilan d'énergie (méthode de la capacité calorifique nulle), qui donne une décroissance exponentielle simple de la température, sans avoir à résoudre l'équation de la chaleur complète.

Où trouve-t-on les valeurs des constantes \(\zeta_1\) et \(C_1\) ?

Ces constantes sont le résultat de la résolution mathématique de l'équation de la chaleur. Elles sont tabulées dans de nombreux ouvrages de transfert thermique en fonction du nombre de Biot. Pour chaque géométrie (mur plan, cylindre, sphère), il existe une table de valeurs différente.

Quiz Final : Testez vos connaissances

1. Un nombre de Biot élevé (\(Bi > 1\)) signifie que le principal frein au transfert de chaleur est...

2. Pour accélérer le refroidissement d'un objet (atteindre un Fo donné plus vite), il est plus efficace de...

- Nombre de Biot (Bi)

- Nombre adimensionnel comparant les résistances thermiques conductive et convective. Il détermine si le gradient de température interne d'un corps est significatif.

- Nombre de Fourier (Fo)

- Nombre adimensionnel représentant le temps écoulé par rapport au temps caractéristique de diffusion de la chaleur. Il indique l'avancement d'un processus thermique transitoire.

- Diffusivité Thermique (\(\alpha\))

- Propriété d'un matériau qui mesure sa capacité à conduire la chaleur par rapport à sa capacité à la stocker. Une diffusivité élevée signifie que la chaleur se propage rapidement. \(\alpha = \lambda / (\rho c_p)\).

D’autres exercices de Thermodynamique irréversibles:

0 commentaires