Production d'Entropie & États Stationnaires

Contexte : L'émergence de l'ordre à partir du désordre.

La thermodynamique des processus irréversibles, développée notamment par le lauréat du prix Nobel Ilya Prigogine, s'intéresse aux systèmes hors de l'équilibre thermodynamique. Un de ses résultats les plus célèbres est le théorème de la production minimale d'entropieCe théorème stipule que pour un système soumis à des contraintes qui l'empêchent d'atteindre l'équilibre, il évoluera vers un état stationnaire (où les variables macroscopiques sont constantes) dans lequel la production d'entropie est minimale.. Ce principe stipule que, dans le domaine linéaire (proche de l'équilibre), un système évolue vers un état stationnaire où la production d'entropie est la plus faible possible, compte tenu des contraintes imposées. Cet exercice explore ce concept à travers l'exemple de la thermodiffusion, un phénomène où un gradient de température peut induire un flux de matière, et vice-versa.

Remarque Pédagogique : Cet exercice illustre un principe fondamental qui régit l'auto-organisation dans la nature. Nous allons modéliser un système avec deux processus couplés (flux de chaleur et de matière) et utiliser les lois phénoménologiques pour démontrer mathématiquement que l'état stationnaire (où l'un des flux s'annule) correspond bien à un minimum de la production d'entropie. C'est le pont entre la thermodynamique classique et l'étude des systèmes complexes.

Objectifs Pédagogiques

- Comprendre les concepts de flux et de forces thermodynamiques.

- Écrire l'expression de la production d'entropie pour des processus couplés.

- Appliquer les lois phénoménologiques linéaires et les relations de réciprocité d'Onsager.

- Déterminer la condition d'un état stationnaire hors équilibre.

- Démontrer que cet état stationnaire correspond à un minimum de production d'entropie.

Données de l'étude

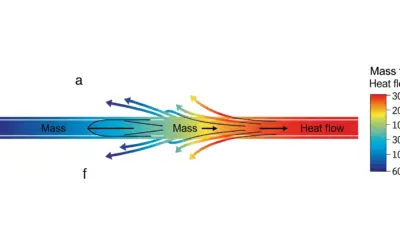

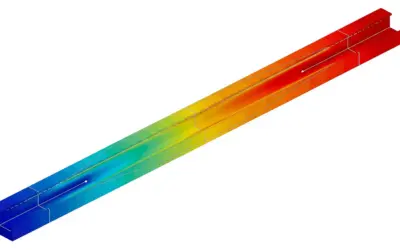

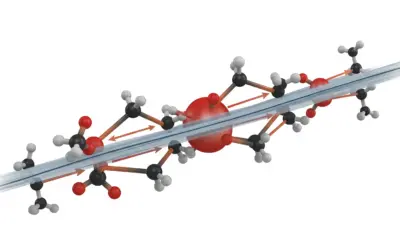

Schéma du système de thermodiffusion

La production d'entropie volumique \(\sigma\) s'écrit : \(\sigma = J_q X_q + J_d X_d\), où \(X_q\) et \(X_d\) sont les forces thermodynamiques associées.

Les lois phénoménologiques linéaires reliant les flux aux forces sont :

On suppose les relations de réciprocité d'Onsager vérifiées : \(L_{qd} = L_{dq}\).

| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Coefficient de conductivité thermique | \(L_{qq}\) | 4.0 | \(\text{U.S.I.}\) |

| Coefficient de diffusion | \(L_{dd}\) | 1.0 | \(\text{U.S.I.}\) |

| Coefficient de couplage (thermodiffusion) | \(L_{qd} = L_{dq}\) | 0.5 | \(\text{U.S.I.}\) |

| Force thermique (imposée par les thermostats) | \(X_q\) | 2.0 | \(\text{U.S.I.}\) |

Questions à traiter

- Écrire l'expression de la production d'entropie \(\sigma\) en fonction des forces \(X_q, X_d\) et des coefficients \(L_{ij}\).

- Déterminer la valeur de la force de diffusion \(X_d\) qui conduit à l'état stationnaire caractérisé par un flux de diffusion nul (\(J_d = 0\)).

- Calculer la valeur de la production d'entropie \(\sigma_{\text{stat}}\) dans cet état stationnaire.

- Montrer que cette valeur \(\sigma_{\text{stat}}\) est bien un minimum. Pour cela, exprimez \(\sigma\) en fonction de \(X_d\) (en gardant \(X_q\) constant) et montrez que sa dérivée par rapport à \(X_d\) s'annule à l'état stationnaire.

Les bases de la Thermodynamique Irréversible

Avant de commencer, revoyons les concepts fondamentaux.

1. Production d'Entropie (\(\sigma\)) :

Le second principe de la thermodynamique stipule que pour tout processus réel (irréversible), de l'entropie est créée. La production d'entropie \(\sigma\) est le taux de création d'entropie par unité de volume. Elle est toujours positive (\(\sigma > 0\)). Elle peut être exprimée comme une somme de produits de "flux" (\(J_i\)) et de "forces" thermodynamiques (\(X_i\)) conjuguées :

\[ \sigma = \sum_i J_i X_i \]

Un flux représente un transport (chaleur, matière, charge électrique), tandis qu'une force est ce qui cause ce flux (gradient de température, de potentiel chimique, de potentiel électrique).

2. Lois Phénoménologiques Linéaires :

Proche de l'équilibre, on observe expérimentalement que les flux sont des fonctions linéaires des forces. C'est le domaine de la thermodynamique linéaire. Chaque flux peut dépendre de *toutes* les forces présentes, ce qui traduit le couplage entre les processus.

\[ J_i = \sum_k L_{ik} X_k \]

Les \(L_{ik}\) sont les coefficients phénoménologiques. Les coefficients diagonaux (\(L_{ii}\)) décrivent les effets directs (ex: \(L_{qq}\) relie le flux de chaleur au gradient de température, loi de Fourier). Les coefficients non-diagonaux (\(L_{ik}\) avec \(i \neq k\)) décrivent les effets de couplage (ex: \(L_{dq}\) relie le flux de matière au gradient de température, l'effet Soret).

3. Relations de Réciprocité d'Onsager :

Ce principe, qui a valu un prix Nobel à Lars Onsager, est un pilier de la théorie. Il stipule que la matrice des coefficients phénoménologiques est symétrique :

\[ L_{ik} = L_{ki} \]

Cela signifie que l'influence de la force \(k\) sur le flux \(i\) est la même que l'influence de la force \(i\) sur le flux \(k\). C'est une contrainte très forte qui réduit le nombre de coefficients indépendants à mesurer.

Correction : Production d'Entropie & États Stationnaires

Question 1 : Écrire l'expression de la production d'entropie

Principe (le concept physique)

La production d'entropie est la "facture" thermodynamique de l'irréversibilité. Chaque processus irréversible (conduction, diffusion) contribue à cette production totale. L'objectif est de substituer les expressions des flux (\(J_q, J_d\)) dans la définition de \(\sigma\) pour obtenir une expression qui ne dépend que des forces (\(X_q, X_d\)) et des propriétés du milieu (les coefficients \(L_{ij}\)). On obtient ainsi une forme quadratique des forces.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

La forme bilinéaire \(\sigma = \sum J_i X_i\) est fondamentale. En substituant les lois linéaires \(J_i = \sum_k L_{ik} X_k\), on obtient \(\sigma = \sum_{i,k} L_{ik} X_i X_k\), qui est une forme quadratique. Le second principe (\(\sigma \ge 0\)) implique que cette forme quadratique doit être définie positive. Ceci impose des conditions mathématiques fortes sur la matrice des coefficients \(L_{ij}\).

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

Pensez à cette étape comme à un changement de variables. On passe d'une description mixte (flux et forces) à une description uniquement en termes de forces. C'est utile car les forces sont souvent les grandeurs que l'on contrôle expérimentalement (on impose une différence de température, donc une force \(X_q\)).

Normes (la référence réglementaire)

Il n'y a pas de "norme" au sens industriel, mais cette formulation est le standard absolu dans toute la littérature scientifique sur la thermodynamique des processus irréversibles, suivant les travaux fondateurs de Prigogine, de Groot et Mazur.

Formule(s) (l'outil mathématique)

On part de la définition de la production d'entropie et des lois phénoménologiques :

Hypothèses (le cadre du calcul)

On se place dans le domaine de validité de la thermodynamique linéaire : les flux sont des fonctions linéaires des forces. On suppose également la validité des relations de réciprocité d'Onsager (\(L_{qd} = L_{dq}\)).

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

Aucune donnée numérique n'est nécessaire pour cette question, il s'agit d'un calcul purement formel.

Astuces(Pour aller plus vite)

Lors du développement, gardez les termes regroupés par puissance des forces. Vous verrez immédiatement apparaître les termes en \(X_q^2\), \(X_d^2\) et le terme croisé en \(X_q X_d\), ce qui rend la simplification avec la relation d'Onsager évidente.

Schéma (Avant les calculs)

Substitution des Flux dans l'Expression de \(\sigma\)

Calcul(s) (l'application numérique)

On substitue les expressions de \(J_q\) et \(J_d\) dans celle de \(\sigma\) et on développe :

En utilisant la relation de réciprocité d'Onsager (\(L_{qd} = L_{dq}\)), on regroupe les termes croisés :

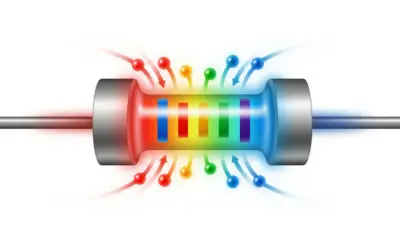

Schéma (Après les calculs)

Expression Finale de \(\sigma\)

Réflexions (l'interprétation du résultat)

Cette expression est une forme quadratique des forces thermodynamiques. Le fait que \(\sigma\) doit toujours être positive impose des contraintes sur les coefficients phénoménologiques : les coefficients diagonaux doivent être positifs (\(L_{qq} > 0, L_{dd} > 0\)) et le déterminant de la matrice L doit être positif (\(L_{qq}L_{dd} - L_{qd}^2 \ge 0\)). C'est une conséquence directe du second principe.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

L'erreur la plus commune est d'oublier le facteur 2 devant le terme de couplage après avoir appliqué la relation d'Onsager. Il faut bien sommer les deux termes croisés \(L_{qd}X_qX_d\) et \(L_{dq}X_qX_d\).

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

- La production d'entropie est une somme de produits (Flux × Force).

- En régime linéaire, elle devient une forme quadratique des forces.

- La relation d'Onsager (\(L_{ik}=L_{ki}\)) simplifie le terme de couplage.

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

Cette structure mathématique est très générale. Elle s'applique de la même manière à l'effet thermoélectrique (effet Seebeck/Peltier), où un flux de chaleur est couplé à un flux de charges électriques. Les équations sont formellement identiques, seuls les noms des coefficients changent.

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer(pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

Avec les valeurs numériques de l'énoncé, calculez \(\sigma\) pour \(X_q=2.0\) et \(X_d=1.0\).

Question 2 : Déterminer la force \(X_d\) à l'état stationnaire

Principe (le concept physique)

Un état stationnaire hors équilibre est un état où les variables macroscopiques du système (comme la distribution de concentration) ne varient plus dans le temps, bien que des flux continuent de le traverser. Dans notre cas, l'état stationnaire est défini par l'annulation du flux de matière (\(J_d=0\)). Cela signifie qu'un équilibre s'est établi : le flux de diffusion "normal" (dû au gradient de concentration) est exactement compensé par le flux de diffusion induit par le gradient de température (effet Soret). On cherche la force \(X_d\) (liée au gradient de concentration) qui réalise cet équilibre.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

La condition \(J_k=0\) pour un flux \(k\) donné définit un état stationnaire par rapport à ce processus. Le système est libre d'ajuster la force conjuguée \(X_k\) pour atteindre cet état, en réponse aux autres forces "contraintes" (\(X_i\) avec \(i \neq k\)) qui sont maintenues constantes par l'extérieur. C'est un état de bilan nul pour le transport de la grandeur associée au flux \(J_k\).

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

Imaginez une baignoire avec le robinet ouvert (\(J_{\text{entrée}}\)) et la bonde ouverte (\(J_{\text{sortie}}\)). L'état stationnaire est atteint quand le niveau de l'eau est constant. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de flux ! Cela veut dire que le flux total est nul : \(J_{\text{entrée}} - J_{\text{sortie}} = 0\). Ici, c'est pareil : le flux de matière total \(J_d\) est la somme d'un flux dû à la chaleur et d'un flux dû à la concentration. L'état stationnaire est atteint quand ces deux contributions s'annulent mutuellement.

Normes (la référence réglementaire)

La définition de l'état stationnaire par l'annulation d'un flux est une définition standard en physique des phénomènes de transport et en génie des procédés.

Formule(s) (l'outil mathématique)

On utilise la loi phénoménologique pour le flux de diffusion \(J_d\) et on la pose égale à zéro :

Hypothèses (le cadre du calcul)

On suppose que le système a eu le temps d'évoluer et d'atteindre cet état stationnaire. On considère que la force \(X_q\) est maintenue constante par des thermostats externes, elle est donc une contrainte pour le système.

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

- \(L_{dq} = 0.5 \, \text{U.S.I.}\)

- \(L_{dd} = 1.0 \, \text{U.S.I.}\)

- \(X_q = 2.0 \, \text{U.S.I.}\)

Astuces(Pour aller plus vite)

La formule \(X_d = -(L_{dq}/L_{dd}) X_q\) est très générale pour un état stationnaire à deux flux. Le ratio \(L_{dq}/L_{dd}\) est directement lié au "coefficient Soret", qui mesure l'intensité du couplage thermodiffusif.

Schéma (Avant les calculs)

Bilan des Flux de Matière à l'État Stationnaire

Calcul(s) (l'application numérique)

On isole \(X_d\) de l'équation \(J_d=0\) :

On applique les valeurs numériques :

Schéma (Après les calculs)

Valeur de la Force de Diffusion Stationnaire

Réflexions (l'interprétation du résultat)

Le résultat \(X_d = -1.0\) signifie qu'à l'état stationnaire, un gradient de concentration (représenté par \(X_d\)) s'est établi en opposition au gradient de température (représenté par \(X_q\)). La force de diffusion est négative, indiquant qu'elle s'oppose à la force thermique pour annuler le flux net de matière. C'est la signature de l'effet Soret : la chaleur "pousse" les particules et crée une séparation.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

Attention au signe "moins". Il est crucial et indique que la force de diffusion s'oppose à l'effet de la force thermique. Une erreur de signe signifierait que les deux effets s'additionnent, ce qui ne peut pas conduire à un flux nul.

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

- L'état stationnaire est défini par l'annulation d'un (ou plusieurs) flux.

- La force conjuguée à ce flux s'ajuste pour compenser les effets des autres forces.

- Le résultat de cet ajustement dépend des coefficients de couplage.

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

L'effet Soret (thermodiffusion) a des applications pratiques, par exemple dans la séparation des isotopes. En appliquant un fort gradient de température à un mélange gazeux d'isotopes d'uranium, les molécules les plus légères migrent préférentiellement vers la paroi chaude, créant un léger enrichissement.

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer(pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

Si le coefficient de couplage \(L_{dq}\) était de 1.0, quelle serait la nouvelle valeur de \(X_d^{\text{stat}}\) ?

Question 3 : Calculer la production d'entropie à l'état stationnaire

Principe (le concept physique)

Même si le flux de matière est nul, le système n'est pas à l'équilibre car il est toujours traversé par un flux de chaleur (\(J_q \neq 0\)) dû à la contrainte externe (\(X_q \neq 0\)). Le système continue donc de produire de l'entropie. Nous calculons cette production d'entropie résiduelle dans l'état stationnaire, qui, selon le théorème de Prigogine, devrait être la plus faible possible.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

La production d'entropie à l'état stationnaire, \(\sigma_{\text{stat}}\), est la dissipation minimale requise pour maintenir le système dans cet état sous les contraintes données. Elle est toujours positive tant que le système est hors équilibre (c'est-à-dire tant qu'au moins une force contrainte est non nulle).

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

C'est comme le moteur d'une voiture tournant au ralenti. Même si la voiture n'avance pas (flux de "mouvement" nul), le moteur consomme toujours du carburant et produit de la chaleur pour se maintenir en état de marche. Cette consommation minimale est analogue à la production d'entropie stationnaire.

Normes (la référence réglementaire)

Le calcul de la dissipation dans les états stationnaires est une procédure standard en ingénierie pour évaluer l'efficacité énergétique des systèmes fonctionnant en régime permanent (échangeurs de chaleur, réacteurs chimiques, etc.).

Formule(s) (l'outil mathématique)

On utilise l'expression générale de \(\sigma\) trouvée à la question 1, et on y injecte la valeur de \(X_d^{\text{stat}}\) trouvée à la question 2.

Hypothèses (le cadre du calcul)

On suppose que le système est exactement dans l'état stationnaire calculé précédemment.

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

- Tous les coefficients \(L_{ij}\)

- \(X_q = 2.0 \, \text{U.S.I.}\)

- \(X_d^{\text{stat}} = -1.0 \, \text{U.S.I.}\) (du calcul Q2)

Astuces(Pour aller plus vite)

Une autre façon de calculer \(\sigma_{\text{stat}}\) est d'utiliser \(\sigma = J_q X_q + J_d X_d\). Puisque \(J_d=0\) à l'état stationnaire, on a \(\sigma_{\text{stat}} = J_q^{\text{stat}} X_q\). On calcule d'abord \(J_q^{\text{stat}} = L_{qq}X_q + L_{qd}X_d^{\text{stat}} = (4.0)(2.0) + (0.5)(-1.0) = 8.0 - 0.5 = 7.5\). Puis \(\sigma_{\text{stat}} = (7.5)(2.0) = 15.0\). C'est une bonne vérification.

Schéma (Avant les calculs)

Calcul de \(\sigma\) au Point Stationnaire

Calcul(s) (l'application numérique)

On remplace les valeurs dans l'équation de \(\sigma\) :

Schéma (Après les calculs)

Valeur de la Production d'Entropie Stationnaire

Réflexions (l'interprétation du résultat)

La production d'entropie n'est pas nulle, ce qui confirme que le système est bien hors équilibre. Cette valeur de 15.0 représente le "coût" minimal en termes de dissipation pour maintenir le gradient de température imposé à travers le système, une fois que le gradient de concentration s'est auto-ajusté pour stopper le flux de matière.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

Ne pas conclure que \(\sigma=0\) parce que \(J_d=0\). La production d'entropie est une somme de termes, et si l'un est nul, les autres ne le sont pas forcément. L'erreur serait d'oublier la contribution du flux de chaleur.

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

- À l'état stationnaire, la production d'entropie n'est généralement pas nulle.

- Elle est due aux flux qui persistent (ceux dont les forces sont contraintes).

- On la calcule en utilisant la valeur stationnaire des forces libres.

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

Le concept de minimisation de la production d'entropie est utilisé en ingénierie pour optimiser des systèmes. Par exemple, en concevant un échangeur de chaleur, on cherche à maximiser le transfert de chaleur (le "bon" flux) tout en minimisant les irréversibilités (la production d'entropie) liées aux chutes de pression et aux différences de température finies.

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer(pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

En utilisant la valeur \(X_d^{\text{stat}}=-2.0\) de la question précédente (pour \(L_{dq}=1.0\)), quelle serait la nouvelle valeur de \(\sigma_{\text{stat}}\) ?

Question 4 : Démontrer que \(\sigma_{stat}\) est un minimum

Principe (le concept physique)

C'est le cœur du théorème. Le système est contraint par une force externe constante (\(X_q\)), mais il est "libre" d'ajuster sa force interne (\(X_d\)) jusqu'à atteindre un état stable. Le théorème de Prigogine prédit que cet état stable sera celui qui dissipe le moins d'énergie (produit le moins d'entropie). Mathématiquement, cela revient à trouver le minimum de la fonction \(\sigma(X_d)\) en la dérivant par rapport à \(X_d\) et en cherchant où la dérivée s'annule.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

La recherche d'extremum par l'annulation de la dérivée première est une technique de base du calcul différentiel. La nature de l'extremum (minimum, maximum ou point d'inflexion) est donnée par le signe de la dérivée seconde. Une dérivée seconde positive garantit que la concavité de la fonction est tournée vers le haut, et que l'extremum est donc un minimum local.

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

Pensez à une bille roulant dans un bol. Elle va spontanément se diriger vers le point le plus bas, où son énergie potentielle est minimale. Ici, la production d'entropie \(\sigma\) joue le rôle d'un "potentiel thermodynamique" pour l'évolution du système. Le système va "rouler" le long de la courbe de \(\sigma(X_d)\) jusqu'à atteindre le fond du bol, qui correspond à l'état stationnaire.

Normes (la référence réglementaire)

Ce principe variationnel (recherche d'un minimum) est une approche extrêmement puissante et courante en physique théorique, de la mécanique classique (principe de moindre action) à la mécanique quantique.

Formule(s) (l'outil mathématique)

On considère \(\sigma\) comme une fonction de \(X_d\) seulement, car \(X_q\) est une constante imposée. On cherche à résoudre :

Hypothèses (le cadre du calcul)

On suppose que les coefficients \(L_{ij}\) et la force \(X_q\) sont constants et ne dépendent pas de \(X_d\). C'est l'essence même du domaine linéaire.

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

Aucune donnée numérique n'est nécessaire pour cette démonstration formelle.

Astuces(Pour aller plus vite)

Avant même de calculer, on sait que \(\sigma\) est une parabole en \(X_d\) (car c'est un polynôme du second degré). Comme le coefficient du terme en \(X_d^2\) est \(L_{dd}\), qui est positif, on sait que la parabole est ouverte vers le haut et possède donc un unique minimum. Le calcul ne fait que confirmer où se trouve ce minimum.

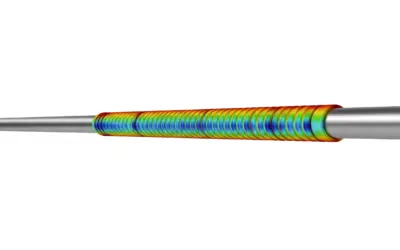

Schéma (Avant les calculs)

Recherche du Minimum de la Parabole \(\sigma(X_d)\)

Calcul(s) (l'application numérique)

On dérive l'expression de \(\sigma\) par rapport à \(X_d\) :

On pose cette dérivée égale à zéro pour trouver l'extremum :

On reconnaît ici l'expression de \(J_d\) (en utilisant \(L_{qd}=L_{dq}\)). La condition \(\frac{\partial \sigma}{\partial X_d} = 0\) est donc équivalente à la condition d'état stationnaire \(J_d=0\). Pour vérifier que c'est un minimum, on calcule la dérivée seconde :

Puisque \(L_{dd} > 0\) (une conséquence du 2nd principe), la dérivée seconde est positive, ce qui confirme que l'extremum est bien un minimum.

Schéma (Après les calculs)

Graphe de la Production d'Entropie \(\sigma(X_d)\)

Réflexions (l'interprétation du résultat)

Nous avons démontré mathématiquement le théorème de Prigogine pour ce cas : le système, laissé à lui-même sous une contrainte fixe (\(X_q\)), ajuste sa variable interne (\(X_d\)) pour atteindre un état de flux de matière nul, qui est précisément l'état où la dissipation d'énergie (production d'entropie) est minimale. C'est un principe d'optimisation fondamental qui explique l'apparition d'états organisés et stables loin de l'équilibre.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

Ne pas oublier de vérifier le signe de la dérivée seconde. Annuler la dérivée première ne garantit qu'un extremum ; c'est la dérivée seconde qui prouve qu'il s'agit d'un minimum. Heureusement, en thermodynamique linéaire, la positivité des coefficients diagonaux \(L_{ii}\) garantit que ce sera toujours un minimum.

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

- Le théorème de Prigogine est un principe de minimum.

- L'état stationnaire est trouvé en annulant la dérivée de \(\sigma\) par rapport aux forces libres.

- La condition mathématique du minimum (\(\partial \sigma / \partial X_k = 0\)) coïncide avec la définition physique de l'état stationnaire (\(J_k=0\)).

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

Ce principe a des analogues en électricité. Dans un circuit complexe avec plusieurs sources et résistances, les courants s'établissent de manière à minimiser la puissance totale dissipée par effet Joule, pour des tensions de source données. C'est une autre manifestation du même principe physique fondamental.

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer(pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

La dérivée seconde de \(\sigma\) par rapport à \(X_d\) est \(2 L_{dd}\). Quelle est sa valeur numérique dans cet exercice ?

Outil Interactif : Exploration de l'État Stationnaire

Modifiez le coefficient de couplage et la force thermique pour voir leur influence sur l'état stationnaire et la production d'entropie.

Paramètres d'Entrée

Résultats à l'État Stationnaire (\(J_d=0\))

Le Saviez-Vous ?

Le théorème de la production minimale d'entropie est souvent vu comme une "quatrième loi" de la thermodynamique pour les systèmes proches de l'équilibre. Il ne s'applique cependant plus loin de l'équilibre, où peuvent apparaître des "structures dissipatives" (comme les cellules de convection de Bénard ou des réactions chimiques oscillantes) qui, au contraire, maintiennent un taux élevé de production d'entropie pour préserver leur structure organisée.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce qu'un "état stationnaire" par rapport à un "état d'équilibre" ?

À l'équilibre, toutes les forces thermodynamiques et tous les flux sont nuls. Le système n'évolue plus et sa production d'entropie est nulle. Dans un état stationnaire hors équilibre, le système est soumis à des contraintes externes (ex: une différence de température) qui empêchent l'équilibre. Les variables macroscopiques sont constantes dans le temps, mais des flux nets traversent le système en permanence, entraînant une production d'entropie constante et non nulle.

Les relations d'Onsager sont-elles toujours valables ?

Elles sont considérées comme un principe fondamental dans le domaine de la thermodynamique linéaire (proche de l'équilibre). Leur justification théorique repose sur l'invariance des équations microscopiques du mouvement par renversement du temps. Elles ont été vérifiées expérimentalement pour une très grande variété de phénomènes de transport couplés.

Quiz Final : Testez vos connaissances

1. À l'équilibre thermodynamique, la production d'entropie \(\sigma\) est...

2. Les relations de réciprocité d'Onsager (\(L_{ik} = L_{ki}\)) sont une conséquence de...

- Production d'Entropie (\(\sigma\))

- Taux de création d'entropie par unité de temps et de volume due à l'irréversibilité des processus. C'est une mesure de la dissipation d'énergie. Elle est toujours positive ou nulle.

- Lois Phénoménologiques

- Relations, souvent linéaires, qui lient les flux thermodynamiques (chaleur, matière) aux forces qui les causent (gradients). Elles décrivent le comportement macroscopique du système.

- État Stationnaire

- État d'un système hors équilibre où les variables macroscopiques (température, concentration, etc.) sont constantes dans le temps, malgré la présence de flux permanents.

D’autres exercices de Thermodynamique irréversibles:

0 commentaires