Principe de Le Châtelier : Influence de la Pression

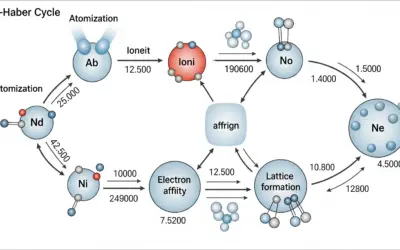

Contexte : L'équilibre chimiqueÉtat d'une réaction réversible où les vitesses de la réaction directe et de la réaction inverse sont égales, entraînant des concentrations constantes de réactifs et de produits. et le procédé Haber-Bosch.

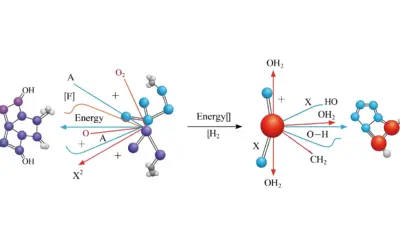

L'un des exemples les plus importants de l'application du principe de Le Châtelier est la synthèse de l'ammoniac (\(NH_3\)) par le procédé Haber-Bosch. Cette réaction, \(N_{2\text{(g)}} + 3 H_{2\text{(g)}} \rightleftharpoons 2 NH_{3\text{(g)}}\), est un pilier de l'industrie chimique, notamment pour la production d'engrais. Le rendement de cette réaction est fortement influencé par les conditions de température et de pression. Cet exercice se concentre sur la manière dont la modification de la pression totale du système déplace l'équilibre pour maximiser la production d'ammoniac.

Remarque Pédagogique : Cet exercice vous apprendra à prédire qualitativement et quantitativement l'effet d'un changement de pression sur un système gazeux à l'équilibre, une compétence fondamentale en chimie et en génie des procédés.

Objectifs Pédagogiques

- Appliquer le principe de Le Châtelier pour prédire le sens de déplacement d'un équilibre gazeux suite à une variation de pression ou de volume.

- Comprendre le lien entre la variation du nombre de moles de gaz et l'effet de la pression.

- Calculer les nouvelles pressions partielles ou concentrations à l'équilibre après une perturbation.

Données de l'étude

Conditions Initiales à l'Équilibre

Système réactionnel à l'équilibre

| Espèce Chimique | Symbole | Pression Partielle à l'équilibre (\(P_{\text{eq}}\)) | Unité |

|---|---|---|---|

| Diazote | \(N_2\) | 50 | bar |

| Dihydrogène | \(H_2\) | 150 | bar |

| Ammoniac | \(NH_3\) | 12.7 | bar |

Questions à traiter

- Calculer la pression totale dans le réacteur à l'état d'équilibre initial.

- On comprime le mélange gazeux en divisant le volume du réacteur par deux, à température constante. Sans calcul, prédire dans quel sens l'équilibre va se déplacer. Justifiez votre réponse en utilisant le principe de Le Châtelier.

- Juste après la compression (avant que l'équilibre ne se déplace), quelles sont les nouvelles pressions de chaque gaz ? Quelle est la valeur du quotient réactionnel \(Q_p\) à cet instant ?

- Comparer \(Q_p\) et \(K_p\). Votre conclusion est-elle en accord avec votre prédiction à la question 2 ?

- Déterminer la composition du mélange (pressions partielles) lorsque le nouvel équilibre est atteint.

Les bases sur le Principe de Le Châtelier

Le principe de Le Châtelier, aussi appelé "loi de modération", est un principe fondamental qui régit les systèmes à l'équilibre. Il permet de prédire qualitativement comment un système va réagir à une perturbation extérieure.

1. Énoncé du Principe

Lorsqu'un système à l'équilibre subit une perturbation (modification de concentration, de pression, ou de température), il évolue de manière à s'opposer, si possible, à cette perturbation pour atteindre un nouvel état d'équilibre.

2. Influence de la Pression (ou du Volume)

Ce facteur n'influence que les équilibres impliquant des espèces gazeuses.

- Une augmentation de la pression totale (ou une diminution de volume) déplace l'équilibre dans le sens qui diminue le nombre total de moles de gaz.

- Une diminution de la pression totale (ou une augmentation de volume) déplace l'équilibre dans le sens qui augmente le nombre total de moles de gaz.

Correction : Principe de Le Châtelier : Influence de la Pression

Question 1 : Calculer la pression totale dans le réacteur à l'état d'équilibre initial.

Principe (le concept physique)

La pression totale dans un récipient contenant un mélange de gaz est simplement la somme des pressions qu'exercerait chaque gaz s'il était seul dans le même récipient. C'est le reflet de l'agitation moléculaire de toutes les espèces gazeuses combinées.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

Ce concept est formalisé par la Loi de Dalton. Pour un mélange de gaz parfaits, la pression totale (\(P_{\text{totale}}\)) est égale à la somme des pressions partielles (\(P_i\)) de chacun des gaz constituants. Cette loi est fondamentale car elle permet de relier les propriétés macroscopiques (pression totale) aux propriétés de chaque composant du mélange.

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

Avant d'appliquer cette loi, assurez-vous toujours que toutes les espèces considérées sont bien à l'état gazeux. La présence de liquides ou de solides ne contribuerait pas à la pression de la même manière (leur pression de vapeur saturante pourrait intervenir, mais c'est un cas plus complexe).

Normes (la référence réglementaire)

Il ne s'agit pas d'une norme industrielle (comme un Eurocode), mais d'une loi physique fondamentale de la thermodynamique, universellement acceptée et utilisée dans tous les calculs de génie des procédés impliquant des mélanges gazeux.

Formule(s) (l'outil mathématique)

Loi de Dalton

Hypothèses (le cadre du calcul)

Pour que cette loi s'applique rigoureusement, on pose l'hypothèse que le mélange se comporte comme un mélange de gaz parfaits. Cela signifie que l'on néglige les interactions intermoléculaires et le volume propre des molécules, ce qui est une excellente approximation dans les conditions de l'exercice.

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Pression partielle de \(N_2\) | \(P_{N_2}\) | 50 | bar |

| Pression partielle de \(H_2\) | \(P_{H_2}\) | 150 | bar |

| Pression partielle de \(NH_3\) | \(P_{NH_3}\) | 12.7 | bar |

Astuces (Pour aller plus vite)

Pour un calcul aussi simple, une addition mentale rapide (50 + 150 = 200, puis ajouter 12.7) est la méthode la plus efficace. Pas besoin de calculatrice si on est à l'aise avec les chiffres ronds.

Schéma (Avant les calculs)

Composition des Pressions à l'Équilibre Initial

Calcul(s) (l'application numérique)

Calcul de la pression totale

Schéma (Après les calculs)

Manomètre indiquant la Pression Totale

Réflexions (l'interprétation du résultat)

Une pression de 212.7 bar est une pression très élevée (plus de 200 fois la pression atmosphérique). Cela nous indique que le procédé Haber-Bosch est un procédé industriel fonctionnant dans des conditions extrêmes, ce qui a des implications importantes en termes de sécurité et de coût des équipements.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

L'erreur la plus courante serait de mal additionner les nombres ou d'oublier une des espèces gazeuses présentes dans le réacteur. Vérifiez toujours que vous avez inclus tous les composants du mélange.

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

- La pression totale d'un mélange gazeux est la somme des pressions partielles de ses constituants (Loi de Dalton).

- Cette loi est la base de l'étude des mélanges gazeux en thermodynamique.

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

John Dalton, en plus de sa célèbre théorie atomique, a formulé la loi des pressions partielles en 1801. Il a déduit cette loi en observant que lorsqu'il introduisait de l'eau dans un récipient contenant de l'air sec, la pression augmentait d'une quantité qui ne dépendait que de la température, et non du gaz déjà présent.

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer (pour verifier la comprehension)

Si la pression partielle de l'ammoniac à l'équilibre était de 20 bar (les autres étant inchangées), quelle serait alors la pression totale ?

Question 2 : Prédire le sens de déplacement de l'équilibre après compression.

Principe (le concept physique)

Le principe de Le Châtelier est une loi de "modération". Confronté à une contrainte (ici, une augmentation de pression due à la compression), le système chimique va "réagir" pour atténuer cette contrainte. Il va donc chercher à faire baisser sa propre pression.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

La pression d'un gaz, à volume et température donnés, est directement proportionnelle au nombre de moles de ce gaz (\(P = \frac{nRT}{V}\)). Pour faire baisser sa pression, le système doit donc réduire le nombre total de molécules de gaz qu'il contient. Il va donc favoriser la réaction (directe ou inverse) qui mène au plus petit nombre de moles gazeuses.

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

La première chose à faire face à une question sur l'effet de la pression est de compter les moles de gaz de chaque côté de l'équation bilan. C'est ce simple décompte qui vous donnera la clé de la réponse. Attention à ne compter que les espèces gazeuses, notées (g).

Normes (la référence réglementaire)

Le principe de Le Châtelier est une loi scientifique fondamentale, pas une norme industrielle. Cependant, les ingénieurs concevant des réacteurs chimiques (comme pour le procédé Haber-Bosch) s'appuient sur ce principe pour définir les conditions opératoires (pression, température) optimales pour maximiser le rendement.

Formule(s) (l'outil mathématique)

Variation du nombre de moles de gaz

Hypothèses (le cadre du calcul)

On suppose que le système est fermé (pas d'ajout ou de retrait de matière) et que la température reste constante pendant que l'équilibre se déplace, comme indiqué dans l'énoncé.

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

La seule donnée nécessaire est l'équation chimique équilibrée :

\(N_{2\text{(g)}} + 3 H_{2\text{(g)}} \rightleftharpoons 2 NH_{3\text{(g)}}\)

Astuces (Pour aller plus vite)

Si \(\Delta n_{\text{gaz}} < 0\), une augmentation de pression favorise les produits (sens direct). Si \(\Delta n_{\text{gaz}} > 0\), elle favorise les réactifs (sens inverse). Si \(\Delta n_{\text{gaz}} = 0\), la pression n'a pas d'influence sur la position de l'équilibre.

Schéma (Avant les calculs)

Perturbation du système : Compression

Calcul(s) (l'application numérique)

Côté réactifs : 1 mole (\(N_2\)) + 3 moles (\(H_2\)) = 4 moles de gaz.

Côté produits : 2 moles de gaz (\(NH_3\)).

Calcul de la variation des moles gazeuses

Schéma (Après les calculs)

Réponse du système selon Le Châtelier

Réflexions (l'interprétation du résultat)

Puisque la formation d'ammoniac réduit le nombre de moles de gaz (\(\Delta n_{\text{gaz}} = -2\)), la compression du mélange (augmentation de pression) va favoriser cette réaction. Le système "lutte" contre l'augmentation de pression en réduisant le nombre de particules gazeuses.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

Ne pas oublier de prendre en compte les coefficients stœchiométriques (le '3' devant \(H_2\)). Une autre erreur classique est de mal interpréter le signe de \(\Delta n_{\text{gaz}}\). Un signe négatif signifie une réduction du nombre de moles dans le sens direct.

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

- Une augmentation de pression déplace l'équilibre dans le sens qui diminue le nombre de moles de gaz.

- Le calcul de \(\Delta n_{\text{gaz}}\) est l'étape clé pour appliquer ce principe.

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

Le chimiste français Henry Le Châtelier a énoncé ce principe en 1884. Fritz Haber et Carl Bosch l'ont ensuite brillamment appliqué industriellement vers 1910 pour produire de l'ammoniac à grande échelle, une avancée qui a révolutionné l'agriculture mais a aussi permis la production d'explosifs pour la Première Guerre mondiale.

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer (pour verifier la comprehension)

Pour la réaction de décomposition \(PCl_{5\text{(g)}} \rightleftharpoons PCl_{3\text{(g)}} + Cl_{2\text{(g)}}\), dans quel sens se déplacerait l'équilibre si on augmentait la pression ?

Question 3 : Calculer les nouvelles pressions et le quotient réactionnel \(Q_p\) juste après compression.

Principe (le concept physique)

La compression est supposée instantanée. À cet instant précis, la composition du mélange n'a pas encore eu le temps de changer. La réduction de volume affecte donc directement la pression de chaque gaz, car les molécules sont confinées dans un espace plus petit.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

La Loi de Boyle-Mariotte stipule qu'à température constante, le produit de la pression et du volume d'un gaz est constant (\(P \times V = k\)). Si le volume \(V\) est divisé par 2, la pression \(P\) doit doubler pour que le produit reste constant. Ceci s'applique à la pression partielle de chaque gaz dans le mélange. Le quotient réactionnel \(Q_p\) est une mesure de l'état du système à un instant t ; il nous dit "où en est la réaction" par rapport à l'équilibre.

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

Il est crucial de bien distinguer cet état "juste après la perturbation" de l'état "final du nouvel équilibre". À cet instant, le système est hors d'équilibre, et le calcul de \(Q_p\) est la "photographie" de cet état déséquilibré.

Normes (la référence réglementaire)

La loi de Boyle-Mariotte est une autre loi fondamentale des gaz parfaits, qui découle de la théorie cinétique des gaz. Elle est essentielle pour tous les calculs impliquant des changements de volume ou de pression.

Formule(s) (l'outil mathématique)

Loi de Boyle-Mariotte appliquée

Puisque \(V_{\text{final}} = V_{\text{initial}} / 2\), alors \(P_{\text{finale}} = 2 \times P_{\text{initiale}}\).

Expression du quotient réactionnel

Hypothèses (le cadre du calcul)

L'hypothèse clé est que la compression est suffisamment rapide pour qu'aucune réaction chimique n'ait lieu pendant le changement de volume. L'état est "figé" chimiquement le temps de la compression.

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Pression partielle initiale de \(N_2\) | \(P_{N_2}\) | 50 | bar |

| Pression partielle initiale de \(H_2\) | \(P_{H_2}\) | 150 | bar |

| Pression partielle initiale de \(NH_3\) | \(P_{NH_3}\) | 12.7 | bar |

Astuces (Pour aller plus vite)

Le calcul de Qp peut impliquer de grands nombres. Utilisez la notation scientifique sur votre calculatrice pour éviter les erreurs de manipulation des puissances de 10.

Schéma (Avant les calculs)

État du Système Juste Après Compression

Calcul(s) (l'application numérique)

Nouvelle pression partielle de N₂

Nouvelle pression partielle de H₂

Nouvelle pression partielle de NH₃

Calcul du quotient réactionnel Qₚ

Schéma (Après les calculs)

Position du système (\(Q_p\)) par rapport à l'équilibre (\(K_p\))

Réflexions (l'interprétation du résultat)

Les pressions ont toutes doublé, ce qui est logique. La valeur de \(Q_p\) est un nombre sans dimension (si on utilise les pressions normalisées) qui représente l'état actuel du système. Cette valeur va maintenant être comparée à la "cible" : la constante d'équilibre \(K_p\).

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

L'erreur la plus fréquente est d'oublier les exposants (le carré pour \(NH_3\) et le cube pour \(H_2\)) dans le calcul de \(Q_p\). Ces exposants viennent directement des coefficients stœchiométriques et sont absolument critiques.

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

- Une compression isochore (volume divisé par X) multiplie toutes les pressions partielles par X.

- Le quotient réactionnel \(Q_p\) est la "photographie" de l'état du système à un instant donné.

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

La distinction entre quotient réactionnel \(Q\) et constante d'équilibre \(K\) a été popularisée par G. N. Lewis au début du 20ème siècle. Il a introduit le concept d'activité chimique, qui est la "concentration efficace" d'une espèce, permettant de généraliser ces lois aux systèmes non-idéaux.

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer (pour verifier la comprehension)

Si le volume avait été doublé (détente), quelle serait la nouvelle pression de l'hydrogène \(H_2\) ?

Question 4 : Comparer \(Q_p\) et \(K_p\) et conclure.

Principe (le concept physique)

La nature tend toujours vers l'état d'énergie le plus stable, qui est l'équilibre. La constante \(K_p\) définit cet état stable. En comparant l'état actuel (\(Q_p\)) à l'état stable (\(K_p\)), on peut prédire le sens de l'évolution spontanée du système.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

Le critère d'évolution spontanée est universel :

- Si \(Q_p < K_p\) : Le rapport produits/réactifs est trop petit. La réaction doit évoluer dans le sens direct pour consommer des réactifs et former des produits.

- Si \(Q_p > K_p\) : Le rapport est trop grand. La réaction doit évoluer dans le sens inverse.

- Si \(Q_p = K_p\) : Le système est déjà à l'équilibre et n'évolue pas.

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

Cette comparaison est l'outil quantitatif qui vient confirmer, ou infirmer, la prédiction qualitative faite avec le principe de Le Châtelier. Les deux approches doivent toujours mener à la même conclusion. Si ce n'est pas le cas, il y a une erreur quelque part !

Normes (la référence réglementaire)

Ce critère d'évolution est une conséquence directe du Second Principe de la Thermodynamique, qui stipule que l'entropie d'un système isolé tend à augmenter. Le lien est fait via l'enthalpie libre de réaction, \(\Delta_rG = RT \ln(Q_p/K_p)\).

Formule(s) (l'outil mathématique)

Il s'agit d'établir une inégalité entre \(Q_p\) et \(K_p\).

Hypothèses (le cadre du calcul)

On suppose que la valeur de \(K_p\) donnée est correcte pour la température de l'expérience, car la constante d'équilibre dépend fortement de la température.

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

| Paramètre | Symbole | Valeur |

|---|---|---|

| Constante d'équilibre | \(K_p\) | \(4.5 \times 10^{-5}\) |

| Quotient réactionnel (calculé à la Q3) | \(Q_p\) | \(2.39 \times 10^{-7}\) |

Astuces (Pour aller plus vite)

Pour comparer des nombres en notation scientifique, comparez d'abord les exposants de 10. Ici, -7 est plus petit que -5, donc \(10^{-7} < 10^{-5}\). La comparaison est immédiate.

Schéma (Avant les calculs)

Position du système (\(Q_p\)) par rapport à l'équilibre (\(K_p\))

Calcul(s) (l'application numérique)

Comparaison des valeurs

Conclusion de la comparaison

Schéma (Après les calculs)

Sens d'Évolution Spontanée

Réflexions (l'interprétation du résultat)

Le fait que \(Q_p\) soit inférieur à \(K_p\) signifie que, dans l'état de compression, le système n'a "pas assez" de produits par rapport aux réactifs pour être à l'équilibre. Pour corriger cela, il va spontanément consommer des réactifs (\(N_2, H_2\)) pour former plus de produit (\(NH_3\)), ce qui fera augmenter la valeur du numérateur de \(Q_p\) et diminuer son dénominateur, jusqu'à ce que \(Q_p\) soit égal à \(K_p\).

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

Attention à ne pas inverser la conclusion : \(Q < K\) signifie bien évolution vers les produits (sens direct). Une erreur facile à commettre sous la pression d'un examen.

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

- La comparaison de \(Q_p\) et \(K_p\) est le critère mathématique absolu pour déterminer le sens d'évolution d'une réaction.

- Cette méthode quantitative doit toujours corroborer la prédiction qualitative du principe de Le Châtelier.

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

La relation \(\Delta_rG = RT \ln(Q/K)\) est l'une des plus importantes en génie chimique. Elle quantifie la "force motrice" de la réaction. Plus \(Q\) est loin de \(K\), plus la valeur absolue de \(\Delta_rG\) est grande, et plus la réaction est "poussée" à évoluer vers l'équilibre.

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer (pour verifier la comprehension)

Si, après une autre perturbation, on avait calculé \(Q_p = 5.0 \times 10^{-4}\), dans quel sens le système aurait-il évolué ?

Question 5 : Déterminer la composition du nouvel équilibre.

Principe (le concept physique)

Une fois perturbé, le système ne revient pas à son état initial. Il atteint un nouvel état d'équilibre, caractérisé par une nouvelle composition (nouvelles pressions partielles), mais où la condition \(Q_p = K_p\) est à nouveau satisfaite.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

Pour trouver cette nouvelle composition, on utilise un tableau d'avancement (ou tableau ICE : Initial, Change, Equilibrium). Il permet de suivre la consommation des réactifs et la formation des produits en fonction d'une seule variable, l'avancement de la réaction, noté 'x'. On exprime les pressions à l'équilibre en fonction de x, on les insère dans l'équation de \(K_p\), puis on résout pour trouver x.

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

C'est l'étape la plus calculatoire de l'exercice. Soyez méthodique. L'établissement correct du tableau d'avancement, en respectant la stœchiométrie, est la clé pour poser la bonne équation. Une petite erreur ici se répercutera sur tout le calcul.

Normes (la référence réglementaire)

Il n'y a pas de norme ici, mais une méthode de résolution standard et universelle pour tous les problèmes d'équilibre chimique quantitatifs.

Formule(s) (l'outil mathématique)

Équation de la constante d'équilibre

Hypothèses (le cadre du calcul)

Pour résoudre l'équation finale, qui est un polynôme de degré 4, une résolution analytique est impossible. On doit soit utiliser une méthode numérique (calculatrice, ordinateur), soit faire des hypothèses simplificatrices (par exemple, si \(K_p\) est très petit, on peut supposer que x est petit devant les pressions initiales). Ici, l'écart entre \(Q_p\) et \(K_p\) suggère que l'avancement ne sera pas négligeable.

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Pression de \(N_2\) (après compression) | \(P'_{N_2}\) | 100 | bar |

| Pression de \(H_2\) (après compression) | \(P'_{H_2}\) | 300 | bar |

| Pression de \(NH_3\) (après compression) | \(P'_{NH_3}\) | 25.4 | bar |

| Constante d'équilibre | \(K_p\) | \(4.5 \times 10^{-5}\) |

Astuces (Pour aller plus vite)

Avant de vous lancer dans la résolution, vérifiez la plausibilité du résultat. Puisque la réaction va dans le sens direct, x doit être positif. De plus, \(100-x\) et \(300-3x\) doivent rester positifs, donc x doit être inférieur à 100.

Schéma (Avant les calculs)

Tableau d'avancement (en pression, en bar)

| \(N_2\) | \(+\) | \(3 H_2\) | \(\rightleftharpoons\) | \(2 NH_3\) | |

|---|---|---|---|---|---|

| État initial (après compression) | 100 | 300 | 25.4 | ||

| Variation | \(-x\) | \(-3x\) | \(+2x\) | ||

| Nouvel équilibre | \(100 - x\) | \(300 - 3x\) | \(25.4 + 2x\) |

Calcul(s) (l'application numérique)

Équation à résoudre

Résolution numérique de l'avancement x

Pression finale de N₂

Pression finale de H₂

Pression finale de NH₃

Schéma (Après les calculs)

Comparaison des Pressions Partielles

Réflexions (l'interprétation du résultat)

On constate que la pression partielle de l'ammoniac a presque triplé (de 25.4 à 75.6 bar), tandis que celles des réactifs ont diminué. La compression a donc été très efficace pour augmenter le rendement de la réaction, comme prédit par le principe de Le Châtelier. La pression totale finale est \(74.9+224.7+75.6 = 375.2 \text{ bar}\), ce qui est inférieur à la pression totale juste après compression (\(100+300+25.4=425.4 \text{ bar}\)), confirmant que le système a bien modéré la contrainte.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

La principale difficulté est la résolution de l'équation. Dans un contexte d'examen sans solveur, il faudrait probablement vérifier qu'une approximation (comme x petit) est valide. Ici, elle ne l'était pas (\(x=25.1\) n'est pas petit devant 100).

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

- La méthode du tableau d'avancement est la procédure standard pour résoudre quantitativement les problèmes d'équilibre.

- Il faut être rigoureux dans l'application de la stœchiométrie (les facteurs 1x, 3x, 2x).

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

En pratique, dans un réacteur Haber-Bosch, on n'attend jamais d'atteindre l'équilibre ! Le mélange gazeux passe sur un catalyseur, se convertit partiellement, puis l'ammoniac est liquéfié et extrait. Les réactifs n'ayant pas réagi sont recyclés et renvoyés à l'entrée du réacteur. C'est un procédé en continu, pas en batch comme dans cet exercice.

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer (pour verifier la comprehension)

Si l'avancement x avait été de 10 bar, quelle aurait été la pression partielle de l'hydrogène \(H_2\) au nouvel équilibre ?

Outil Interactif : Simulateur d'Équilibre

Utilisez le curseur pour faire varier le volume du réacteur. Observez comment les quantités relatives des réactifs (\(N_2\), \(H_2\)) et du produit (\(NH_3\)) évoluent pour maintenir l'équilibre, conformément au principe de Le Châtelier. Une diminution de volume augmente la pression et favorise la formation de \(NH_3\).

Paramètres d'Entrée

Composition Relative à l'Équilibre

Quiz Final : Testez vos connaissances

1. Si on augmente la pression d'un système gazeux à l'équilibre, la réaction se déplace...

2. Pour la réaction \(2 SO_{2\text{(g)}} + O_{2\text{(g)}} \rightleftharpoons 2 SO_{3\text{(g)}}\), une diminution de volume va...

3. Pour la réaction \(H_{2\text{(g)}} + I_{2\text{(g)}} \rightleftharpoons 2 HI_{\text{(g)}}\), une augmentation de la pression...

4. L'ajout d'un gaz inerte à volume constant dans un mélange gazeux à l'équilibre...

5. Dans le procédé Haber-Bosch, on utilise de hautes pressions (150-250 bar) principalement pour...

- Équilibre Chimique

- État d'une réaction réversible où les vitesses de la réaction directe et de la réaction inverse sont égales, entraînant des concentrations ou pressions partielles constantes des espèces chimiques.

- Principe de Le Châtelier

- Principe de modération qui énonce qu'un système à l'équilibre réagit à une perturbation en se déplaçant dans le sens qui tend à annuler l'effet de cette perturbation.

- Pression Partielle

- Pression qu'exercerait un gaz s'il était seul à occuper le volume total du mélange gazeux, à la même température.

- Quotient Réactionnel (\(Q_p\))

- Grandeur qui a la même expression mathématique que la constante d'équilibre \(K_p\), mais calculée avec des pressions partielles à un instant quelconque (hors équilibre).

D’autres exercices de Thermodynamique chimique:

0 commentaires