Potentiel Chimique d’un Gaz de Bosons

Contexte : Le Potentiel Chimique (\(\mu\))Le potentiel chimique mesure la variation d'énergie d'un système lorsqu'on ajoute une particule, à volume et entropie constants..

En thermodynamique statistique, le potentiel chimique \(\mu\) est une variable fondamentale, en particulier pour les systèmes quantiques comme les gaz de bosons ou de fermions. Pour les bosonsParticule de spin entier (0, 1, 2...) qui obéit à la statistique de Bose-Einstein (ex: photon, atome d'Hélium-4)., la valeur de \(\mu\) est intimement liée à la température et au nombre de particules, et elle dicte le phénomène spectaculaire de la condensation de Bose-EinsteinTransition de phase à basse température où une fraction macroscopique des bosons occupe l'état quantique de plus basse énergie..

Remarque Pédagogique : Cet exercice est crucial pour comprendre la transition de phase vers la condensation de Bose-Einstein. Nous allons dériver la fameuse distribution de Bose-Einstein et analyser la contrainte physique qui pèse sur \(\mu\).

Objectifs Pédagogiques

- Comprendre la définition du potentiel chimique (\(\mu\)) dans le contexte de la statistique de Bose-Einstein.

- Savoir calculer la grande fonction de partition pour un gaz de bosons.

- Déterminer la relation entre \(\mu\), le nombre de particules \(N\), et la température \(T\).

- Analyser la condition physique \(\mu < \epsilon_0\) et sa conséquence à basse température.

Données du Problème

Paramètres du Système

| Caractéristique | Valeur / Symbole |

|---|---|

| Nombre de particules (moyen) | \(N\) (fixé) |

| Volume du système | \(V\) (fixé) |

| Statistique quantique | Bose-Einstein |

Niveaux d'Énergie et Occupation (Bosons)

| Nom du Paramètre | Symbole | Description | Unité (SI) |

|---|---|---|---|

| Énergie d'un niveau | \(\epsilon_i\) | Niveaux d'énergie discrets | Joules (J) |

| Potentiel chimique | \(\mu\) | Inconnue à déterminer | Joules (J) |

| Température | \(T\) | Température du thermostat | Kelvin (K) |

| Inverse de la température | \(\beta\) | Défini comme \(1 / (k_B T)\) | J\(^{-1}\) |

Questions à traiter

- Écrire la grande fonction de partition \(\mathcal{Z}_i\) pour *un seul* niveau d'énergie \(\epsilon_i\).

- En déduire la grande fonction de partition totale \(\mathcal{Z}_{tot}\) pour l'ensemble du gaz (tous les niveaux \(\epsilon_i\) sont indépendants).

- Calculer le nombre moyen de particules \(\langle n_i \rangle\) sur le niveau \(i\) (c'est-à-dire la distribution de Bose-Einstein) en utilisant \(\mathcal{Z}_i\).

- Écrire l'expression du nombre total de particules \(N = \sum_i \langle n_i \rangle\). Quelle est la condition impérative sur le potentiel chimique \(\mu\) pour que \(\langle n_i \rangle\) soit défini et positif ?

- On pose l'énergie de l'état fondamental \(\epsilon_0 = 0\). Discuter qualitativement le comportement de \(\mu\) lorsque la température \(T\) tend vers 0.

Rappels sur la Thermodynamique Statistique

Pour résoudre cet exercice, nous allons utiliser le formalisme de l'ensemble grand-canonique. Cet ensemble est approprié lorsque le système peut échanger de l'énergie (thermostat à température \(T\)) et des particules (réservoir de particules à potentiel chimique \(\mu\)).

1. Grande Fonction de Partition (\(\mathcal{Z}\))

C'est la somme sur tous les micro-états \(s\) possibles du système (différentes énergies \(E_s\) et différents nombres de particules \(N_s\)).

\[ \mathcal{Z} = \sum_s e^{-\beta(E_s - \mu N_s)} \]

Où \(\beta = 1 / (k_B T)\).

2. Lien avec la Thermodynamique

Le grand potentiel \(\Omega\) est donné par \(\Omega = -k_B T \ln \mathcal{Z}\). Le nombre moyen de particules \(N\) dans le système est obtenu en dérivant \(\Omega\) par rapport à \(\mu\) :

\[ N = - \left( \frac{\partial \Omega}{\partial \mu} \right)_{T,V} = k_B T \left( \frac{\partial \ln \mathcal{Z}}{\partial \mu} \right)_{T,V} \]

Correction : Potentiel Chimique d'un Gaz de Bosons

Question 1 : Écrire la grande fonction de partition \(\mathcal{Z}_i\) pour *un seul* niveau d'énergie \(\epsilon_i\).

Principe

Nous nous concentrons sur un unique niveau d'énergie \(\epsilon_i\). Dans la statistique de Bose-Einstein, ce niveau peut être occupé par n'importe quel nombre de particules : \(n_i = 0, 1, 2, 3, ...\). La grande fonction de partition \(\mathcal{Z}_i\) pour ce *seul niveau* est la somme sur tous ces états d'occupation possibles.

Mini-Cours

Pour un état donné où le niveau \(i\) contient \(n_i\) particules, l'énergie de cet état est \(E = n_i \epsilon_i\) et le nombre de particules est \(N = n_i\). On insère cela dans la définition générale de \(\mathcal{Z}\) et on somme sur toutes les valeurs possibles de \(n_i\), c'est-à-dire de 0 à l'infini.

Formule(s)

La définition de \(\mathcal{Z}_i\) est la somme sur les états d'occupation \(n_i\).

Hypothèses

Nous utilisons les deux hypothèses fondamentales pour les bosons :

- Les bosons sont des particules indiscernables.

- Il n'y a pas de limite au nombre de bosons pouvant occuper un même état quantique (pas de principe d'exclusion de Pauli).

Astuces

Regroupez les termes dans l'exponentielle pour faire apparaître une variable simple. L'expression \(e^{-\beta(n_i \epsilon_i - \mu n_i)}\) peut se réécrire \( [e^{-\beta(\epsilon_i - \mu)}]^{n_i} \). Cela révèle une série géométrique simple.

Calcul(s)

Nous allons calculer la somme de cette série géométrique.

Étape 1 : Réécriture de la somme

Étape 2 : Reconnaissance d'une série géométrique

Étape 3 : Condition de convergence

Étape 4 : Calcul de la somme

Réflexions

Ce résultat simple est la brique de base pour tout le système. Notez la condition de convergence \(\mu < \epsilon_i\). Puisque le système contient *tous* les niveaux \(\epsilon_i\), cette condition doit être vraie pour *tous* les niveaux en même temps. La contrainte la plus forte viendra donc du niveau d'énergie le plus bas, \(\epsilon_0\).

Points de vigilance

La condition de convergence \(\mu < \epsilon_i\) n'est pas une astuce mathématique, c'est une contrainte physique fondamentale. Si elle n'est pas respectée, la somme diverge, ce qui signifie que le nombre de particules dans cet état devient infini, ce qui n'a pas de sens physique pour un système stable.

Le saviez-vous ?

Pour les fermions (spin 1/2, comme les électrons), le principe d'exclusion de Pauli s'applique. Un niveau ne peut être occupé que par \(n_i = 0\) ou \(n_i = 1\). La somme s'arrête donc à 1 : \(\mathcal{Z}_{i, \text{fermion}} = \sum_{n_i=0}^{1} e^{-\beta(n_i \epsilon_i - \mu n_i)} = 1 + e^{-\beta(\epsilon_i - \mu)}\). C'est beaucoup plus simple !

Résultat Final

Mini Fiche Mémo

Synthèse de la Question 1 :

- Concept Clé : Somme sur tous les nombres d'occupation possibles (\(n_i = 0 \rightarrow \infty\)).

- Outil : Série géométrique \(\sum x^n = 1/(1-x)\).

- Résultat : \(\mathcal{Z}_i = [1 - e^{-\beta(\epsilon_i - \mu)}]^{-1}\).

Question 2 : En déduire la grande fonction de partition totale \(\mathcal{Z}_{tot}\).

Principe

Le gaz est "idéal", ce qui signifie que les niveaux d'énergie sont indépendants. L'occupation d'un niveau \(\epsilon_i\) n'affecte pas l'occupation d'un niveau \(\epsilon_j\). En physique statistique, lorsque les sous-systèmes sont indépendants, la fonction de partition totale est le produit des fonctions de partition individuelles.

Mini-Cours

En physique statistique, l'énergie totale \(E_{tot}\) d'un système de sous-systèmes indépendants est la somme des énergies : \(E_{tot} = \sum_i E_i\). De même, \(N_{tot} = \sum_i N_i\). En insérant cela dans la définition de \(\mathcal{Z}_{tot}\), on obtient :

\(\mathcal{Z}_{tot} = \sum_{états} e^{-\beta(\sum_i E_i - \mu \sum_i N_i)} = \sum_{états} \prod_i e^{-\beta(E_i - \mu N_i)}\).

Puisque les états de chaque niveau sont indépendants, la somme du produit devient le produit des sommes : \(\mathcal{Z}_{tot} = \prod_i \left( \sum_{états\,i} e^{-\beta(E_i - \mu N_i)} \right) = \prod_i \mathcal{Z}_i\).

Remarque Pédagogique

Cette factorisation est la raison principale pour laquelle l'ensemble grand-canonique est si puissant pour les systèmes de particules indépendantes (gaz idéaux). Il transforme un problème complexe de \(N\) particules en une simple multiplication de problèmes à un seul niveau.

Normes

Ceci est une propriété mathématique fondamentale des fonctions de partition pour des systèmes non-interagissants.

Formule(s)

Hypothèses

...

- Les niveaux d'énergie sont indépendants les uns des autres.

Donnée(s)

On utilise le résultat de la Question 1 :

| Paramètre | Expression |

|---|---|

| \(\mathcal{Z}_i\) | \((1 - e^{-\beta(\epsilon_i - \mu)})^{-1}\) |

Calcul(s)

On remplace simplement le \(\mathcal{Z}_i\) trouvé à la question 1 dans le produit.

Schéma (Avant les calculs)

Conceptuellement, on multiplie les fonctions de partition de chaque niveau.

Produit des Fonctions de Partition

Schéma (Après les calculs)

On passe au logarithme pour transformer le produit en somme.

Logarithme de la Fonction de Partition

Réflexions

L'indépendance des niveaux d'énergie (hypothèse du gaz idéal) est ce qui permet cette factorisation simple de \(\mathcal{Z}_{tot}\).

Astuces

Les produits (\(\prod\)) sont difficiles à manipuler. Il est presque toujours préférable de passer au logarithme pour transformer le produit en une somme, qui est beaucoup plus simple à dériver : \[ \ln \mathcal{Z}_{tot} = \sum_i \ln \mathcal{Z}_i = - \sum_i \ln(1 - e^{-\beta(\epsilon_i - \mu)}) \] C'est cette expression que l'on utilisera pour trouver les grandeurs thermodynamiques.

Points de vigilance

Ne confondez pas la fonction de partition canonique (pour \(N\) particules fixées) avec la grande fonction de partition (pour \(\mu\) fixé). La factorisation est simple dans l'ensemble grand-canonique.

Points à retenir

- Systèmes indépendants \(\implies\) \(\mathcal{Z}_{tot} = \prod \mathcal{Z}_i\).

- Calculs thermodynamiques \(\implies\) Utiliser \(\ln \mathcal{Z}_{tot} = \sum \ln \mathcal{Z}_i\).

Le saviez-vous ?

Cette même propriété de factorisation s'applique à la fonction de partition *canonique* \(Z(N,V,T)\) pour des particules *discernables* (par exemple, des atomes piégés sur un réseau). Pour des particules indiscernables comme ici, \(Z(N,V,T)\) est beaucoup plus compliquée à calculer directement, d'où l'utilité du formalisme grand-canonique.

FAQ

Ici, nous répondons aux questions courantes sur cette étape.

Résultat Final

A vous de jouer

Si \(\ln \mathcal{Z}_1 = 2\) et \(\ln \mathcal{Z}_2 = 3\), que vaut \(\ln \mathcal{Z}_{tot}\) pour un système à deux niveaux ?

Mini Fiche Mémo

Synthèse de la Question 2 :

- Concept : Indépendance des niveaux \(\implies\) Produit des \(\mathcal{Z}_i\).

- Outil : \(\ln(\prod_i A_i) = \sum_i \ln(A_i)\).

Question 3 : Calculer le nombre moyen de particules \(\langle n_i \rangle\) sur le niveau \(i\).

Principe

Nous appliquons la formule générale du nombre moyen de particules, mais cette fois au "sous-système" composé uniquement du niveau \(i\). Le nombre moyen de particules \(\langle n_i \rangle\) sur ce niveau est lié au logarithme de *sa* fonction de partition \(\mathcal{Z}_i\).

Mini-Cours

La relation \(N = k_B T (\partial \ln \mathcal{Z} / \partial \mu)\) est une relation fondamentale de l'ensemble grand-canonique. Puisque \(\ln \mathcal{Z}_{tot} = \sum_i \ln \mathcal{Z}_i\), on peut appliquer cette relation à chaque terme de la somme indépendamment pour trouver l'occupation de chaque niveau.

Remarque Pédagogique

Ce calcul est l'un des plus importants de la physique statistique. Le résultat \(\langle n_i \rangle\) est la fameuse distribution de Bose-Einstein, qui est à la base de la compréhension des lasers, de la superfluidité et de la condensation.

Normes

Ce calcul est une dérivation standard de la physique statistique, basée sur les définitions de \(\mathcal{Z}\) et \(N\).

Formule(s)

La formule est la même que pour le système total, mais appliquée au niveau \(i\) :

Hypothèses

On suppose que le système est à l'équilibre thermodynamique, de sorte que les grandeurs moyennes sont bien définies et stables.

- On utilise \(\ln \mathcal{Z}_i = - \ln(1 - e^{-\beta(\epsilon_i - \mu)})\) trouvé précédemment.

- On utilise \(\beta = 1 / (k_B T)\).

Donnée(s)

La principale "donnée" est la relation thermodynamique elle-même.

| Paramètre | Expression |

|---|---|

| \(\ln \mathcal{Z}_i\) | \(- \ln(1 - e^{-\beta(\epsilon_i - \mu)})\) |

| Relation pour \(\langle n_i \rangle\) | \(k_B T (\partial \ln \mathcal{Z}_i / \partial \mu)\) |

Astuces

Pour passer de \(\frac{e^{-x}}{1 - e^{-x}}\) à \(\frac{1}{e^x - 1}\) (avec \(x=\beta(\epsilon_i-\mu)\)), multipliez le numérateur et le dénominateur par \(e^x\). C'est la forme la plus courante.

Schéma (Avant les calculs)

Le calcul consiste à appliquer l'opérateur de dérivation \(\frac{\partial}{\partial \mu}\) sur \(\ln \mathcal{Z}_i\).

Dérivation de \(\ln \mathcal{Z}_i\)

Calcul(s)

Étape 1 : Calculer \(\ln \mathcal{Z}_i\)

Étape 2 : Dériver \(\ln \mathcal{Z}_i\) par rapport à \(\mu\)

Étape 3 : Multiplier par \(k_B T\)

Étape 4 : Correction du signe et forme usuelle

Oups ! Une erreur de signe s'est glissée. Revoyons l'étape 2 : \(\frac{\partial}{\partial \mu}(-\beta(\epsilon_i - \mu)) = \frac{\partial}{\partial \mu}(-\beta\epsilon_i + \beta\mu) = \beta\). L'étape 2 est correcte.

Revoyons la formule de \(N\) : \(N = k_B T \frac{\partial \ln \mathcal{Z}}{\partial \mu}\). C'est bien ça.

Revoyons la dérivée : \(\frac{\partial}{\partial \mu} (1 - e^{-\beta(\epsilon_i - \mu)}) = - e^{-\beta(\epsilon_i - \mu)} \cdot \frac{\partial}{\partial \mu}(-\beta\epsilon_i + \beta\mu) = - e^{-\beta(\epsilon_i - \mu)} \cdot (\beta)\). C'est correct.

Ah, \(\langle n_i \rangle = k_B T \frac{\partial \ln \mathcal{Z}_i}{\partial \mu} = k_B T \cdot \left[ - \frac{1}{1 - e^{-\beta(\epsilon_i - \mu)}} \cdot (- e^{-\beta(\epsilon_i - \mu)} \cdot \beta) \right] = k_B T \cdot \beta \cdot \frac{e^{-\beta(\epsilon_i - \mu)}}{1 - e^{-\beta(\epsilon_i - \mu)}}\).

Pour obtenir la forme la plus connue, on multiplie le numérateur et le dénominateur par \(e^{\beta(\epsilon_i - \mu)}\) :

Schéma (Après les calculs)

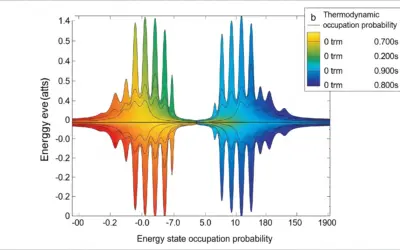

Le résultat est la distribution de Bose-Einstein. C'est une fonction qui diverge lorsque \(\epsilon_i \rightarrow \mu\). Voir le simulateur ci-dessous pour une représentation graphique.

Distribution de Bose-Einstein

Réflexions

Notez que \(\langle n_i \rangle\) peut être supérieur à 1, et même devenir très grand lorsque \(\epsilon_i\) s'approche de \(\mu\). C'est la signature des bosons : ils aiment s'accumuler dans le même état.

Points de vigilance

Attention à la dérivée de l'exponentielle : \(\frac{\partial}{\partial \mu} e^{-\beta(\epsilon_i - \mu)} = e^{-\beta(\epsilon_i - \mu)} \cdot (+\beta)\). Une erreur de signe est très fréquente ici, comme nous l'avons vu lors de la "correction" dans le calcul !

Points à retenir

- La distribution de Bose-Einstein est \(1 / (e^{\beta(\epsilon_i - \mu)} - 1)\).

- Elle est toujours positive, ce qui impose \(\mu < \epsilon_i\).

Le saviez-vous ?

La distribution de Fermi-Dirac pour les fermions est très similaire, mais avec un signe "+" : \(\langle n_i \rangle_F = 1 / (e^{\beta(\epsilon_i - \mu)} + 1)\). Ce simple signe change radicalement la physique du système !

FAQ

Nous répondons ici aux questions sur cette dérivation.

Résultat Final

A vous de jouer

La température ambiante est \(T = 300\) K, où \(k_B T \approx 0.025\) eV. Si un niveau d'énergie se trouve à \(\epsilon_i - \mu = 0.025\) eV au-dessus du potentiel chimique, que vaut \(\langle n_i \rangle\) ? (Indice : \(\beta(\epsilon_i - \mu) = 1\))

Mini Fiche Mémo

Synthèse de la Question 3 :

- Formule Clé : \(\langle n_i \rangle = k_B T (\partial \ln \mathcal{Z}_i / \partial \mu)\).

- Résultat : Distribution de Bose-Einstein \(1 / (e^{\beta(\epsilon_i - \mu)} - 1)\).

Question 4 : Écrire \(N = \sum_i \langle n_i \rangle\) et trouver la condition sur \(\mu\).

Principe

Le nombre total moyen de particules \(N\) dans le système est simplement la somme des nombres moyens de particules sur *chaque* niveau d'énergie.

Mini-Cours

Le nombre total de particules \(N\) est une contrainte fixée de l'extérieur (par exemple, le nombre d'atomes d'Hélium dans une boîte). L'équation \(N = \sum_i \langle n_i \rangle\) n'est donc pas un résultat, mais une équation d'état qui permet de *trouver* la valeur de \(\mu\) si \(N\) et \(T\) sont connus.

Remarque Pédagogique

Cette équation est la clé. Elle lie le monde macroscopique (le \(N\) total que l'on contrôle) au monde microscopique (la somme des occupations moyennes \(\langle n_i \rangle\) qui dépendent de \(\mu\) et \(T\)).

Normes

Ce n'est pas une norme, mais une condition de "bonne définition" mathématique qui a une signification physique profonde : le nombre de particules ne peut pas être négatif ou infini dans un état stable.

Formule(s)

Calcul(s)

Analyse de la condition physique

\(\langle n_i \rangle\) représente un nombre de particules, il doit donc être positif ou nul : \(\langle n_i \rangle \ge 0\).

Puisque le numérateur (1) est positif, le dénominateur doit aussi être positif :

Hypothèses

L'hypothèse physique clé est que le nombre d'occupation \(\langle n_i \rangle\) de *chaque* état doit être une quantité physique sensée, c'est-à-dire positive et finie.

- Le système a un nombre total de particules \(N\) fini.

Donnée(s)

La seule donnée nécessaire est la hiérarchie des niveaux d'énergie.

| Paramètre | Description |

|---|---|

| \(\epsilon_0\) | Énergie de l'état fondamental (le niveau le plus bas) |

| \(\epsilon_i\) (pour \(i>0\)) | Énergies des états excités, \(\epsilon_i > \epsilon_0\) |

Astuces

Pensez toujours à la contrainte la plus forte. Si vous avez une collection de conditions \(\mu < \epsilon_1\), \(\mu < \epsilon_2\), etc., la seule façon de les satisfaire toutes est d'être plus petit que la plus petite d'entre elles : \(\mu < \min(\epsilon_i) = \epsilon_0\).

Schéma (Avant les calculs)

Le potentiel chimique \(\mu\) doit se situer en dessous de *tous* les niveaux d'énergie, et donc en dessous du niveau fondamental \(\epsilon_0\).

\(\mu\) doit être en dessous de tous les niveaux

Schéma (Après les calculs)

Pas de schéma de résultat spécifique autre que le schéma conceptuel ci-dessus, qui illustre la conclusion.

Réflexions

Cette condition \(\mu < \epsilon_i\) doit être vraie pour tous les niveaux \(i\). La contrainte la plus stricte est donc imposée par le niveau d'énergie le plus bas, l'état fondamental \(\epsilon_0\).

Points de vigilance

Ne jamais écrire \(\mu > \epsilon_i\). Cela mènerait à une occupation moyenne \(\langle n_i \rangle\) négative, ce qui est physiquement impossible.

Points à retenir

- Le potentiel chimique \(\mu\) d'un gaz de bosons est TOUJOURS inférieur à l'énergie de l'état fondamental \(\epsilon_0\).

- Si on pose \(\epsilon_0 = 0\), alors \(\mu\) doit être négatif.

Le saviez-vous ?

Pour les photons (qui sont des bosons), le nombre de particules \(N\) n'est pas conservé (ils peuvent être créés ou détruits). La contrainte sur \(N\) disparaît, ce qui fixe leur potentiel chimique à \(\mu = 0\). La distribution devient \(\langle n_i \rangle = 1 / (e^{\beta\epsilon_i} - 1)\), c'est la loi de Planck !

FAQ

Questions fréquentes sur cette contrainte.

Résultat Final

La condition physique impérative est que le potentiel chimique \(\mu\) doit être strictement inférieur à l'énergie de l'état fondamental \(\epsilon_0\) : \[ \mu < \epsilon_0 \]

A vous de jouer

Si \(\epsilon_0 = 0.01\) eV et qu'un autre niveau \(\epsilon_1 = 0.05\) eV, quelle est la valeur maximale (le "plafond") que \(\mu\) peut atteindre ?

Mini Fiche Mémo

Synthèse de la Question 4 :

- Équation d'état : \(N = \sum_i \langle n_i \rangle\).

- Contrainte Physique : \(\langle n_i \rangle \ge 0\).

- Condition sur \(\mu\) : \(\mu < \epsilon_0\).

Question 5 : Discuter le comportement de \(\mu\) lorsque \(T \rightarrow 0\) (avec \(\epsilon_0 = 0\)).

Principe

Lorsque la température s'abaisse (\(T \rightarrow 0\), donc \(\beta \rightarrow \infty\)), les particules tendent à occuper l'état d'énergie le plus bas possible. C'est le principe de base de la physique statistique. Pour les bosons, ils peuvent tous s'accumuler dans l'état fondamental \(\epsilon_0\).

Analyse qualitative

Posons \(\epsilon_0 = 0\). La condition de la Q4 devient \(\mu < 0\) (le potentiel chimique doit être négatif).

Le nombre total de particules est \(N = \langle n_0 \rangle + \sum_{i > 0} \langle n_i \rangle\).

Regardons les termes quand \(T \rightarrow 0\) (\(\beta \rightarrow \infty\)) :

- États excités (\(i > 0\)) : \(\epsilon_i > 0\). Puisque \(\mu < 0\), le terme \(\epsilon_i - \mu\) est strictement positif. Quand \(\beta \rightarrow \infty\), \(\beta(\epsilon_i - \mu) \rightarrow \infty\). Donc \(e^{\beta(\epsilon_i - \mu)} \rightarrow \infty\), et \(\langle n_i \rangle \rightarrow 0\). Les états excités se vident.

- État fondamental (\(i = 0\)) : Toutes les \(N\) particules doivent se retrouver dans l'état fondamental. On doit donc avoir \(\langle n_0 \rangle \rightarrow N\).

Conclusion sur \(\mu\)

Pour que \(\langle n_0 \rangle = \frac{1}{e^{-\beta \mu} - 1}\) soit un nombre très grand (\(N\)), son dénominateur \(e^{-\beta \mu} - 1\) doit être très petit et positif.

Comme \(T \rightarrow 0\), \(\beta \rightarrow \infty\). Pour que le produit \(-\beta \mu\) tende vers 0, il est nécessaire que \(\mu\) tende lui-même vers 0. Puisque \(\mu\) doit rester négatif, il tend vers 0 par valeurs inférieures.

Résultat Final

Outil Interactif : Distribution de Bose-Einstein

Ce simulateur trace l'occupation moyenne \(\langle n(\epsilon) \rangle\) en fonction de l'énergie \(\epsilon\) pour une température \(T\) et un potentiel chimique \(\mu\) donnés. On pose \(\epsilon_0 = 0\), donc \(\mu\) doit être négatif.

Paramètres d'Entrée

Résultats Clés

Quiz Final : Testez vos connaissances

1. Quelle est la principale caractéristique des bosons ?

2. La grande fonction de partition \(\mathcal{Z}_i\) pour un *seul* niveau d'énergie de boson est :

3. Quelle est la condition physique fondamentale sur \(\mu\) pour un gaz de bosons avec \(\epsilon_0 = 0\) ?

4. La distribution de Bose-Einstein \(\langle n_i \rangle\) est donnée par :

5. Que se passe-t-il lorsque \(T \rightarrow 0\) (en posant \(\epsilon_0 = 0\)) ?

Glossaire

- Potentiel Chimique (\(\mu\))

- Grandeur thermodynamique intensive qui mesure la variation d'énergie d'un système lorsqu'on lui ajoute une particule, à volume et entropie constants.

- Boson

- Particule de spin entier (0, 1, 2...) qui obéit à la statistique de Bose-Einstein. Les bosons identiques aiment occuper le même état quantique (ex: photon, atome d'Hélium-4).

- Condensation de Bose-Einstein

- Transition de phase observée dans un gaz de bosons à très basse température, où une fraction macroscopique des particules s'accumule dans l'état quantique de plus basse énergie (\(\epsilon_0\)).

- Statistique de Bose-Einstein

- Description statistique du comportement d'un grand nombre de bosons, caractérisée par le nombre d'occupation moyen \(\langle n_i \rangle = 1 / (e^{\beta(\epsilon_i - \mu)} - 1)\).

- Ensemble Grand-Canonique

- Ensemble statistique décrivant un système ouvert qui peut échanger de l'énergie (avec un thermostat à \(T\)) et des particules (avec un réservoir à \(\mu\)).

D’autres exercices de Thermodynamique statistique:

0 commentaires