Modèle d’Adsorption de Langmuir

Contexte : L'adsorptionPhénomène de surface par lequel des atomes, ions ou molécules d'un gaz ou d'un liquide se fixent sur une surface solide. est un processus fondamental en chimie des surfaces, en catalyse et dans de nombreuses applications industrielles.

Le modèle d'adsorption de Langmuir, développé par Irving Langmuir en 1916, est l'un des modèles les plus simples pour décrire la formation d'une monocouche de molécules (adsorbat) sur une surface solide (adsorbant). En utilisant les outils de la thermodynamique statistique, il est possible de dériver l'équation de l'isotherme de Langmuir, qui relie le taux de recouvrement de la surface à la pression du gaz environnant à température constante.

Remarque Pédagogique : Cet exercice vous guidera à travers la dérivation de l'isotherme de Langmuir à partir des principes de base de la thermodynamique statistique, en utilisant le concept de fonction de partition.

Objectifs Pédagogiques

- Comprendre les hypothèses du modèle de Langmuir.

- Savoir construire la fonction de partition canonique pour un système de particules adsorbées.

- Dériver une expression pour le potentiel chimique à partir de la fonction de partition.

- Appliquer la condition d'équilibre thermodynamique pour dériver l'isotherme de Langmuir.

- Calculer un taux de recouvrement et analyser l'influence de la pression et de la température.

Données de l'étude

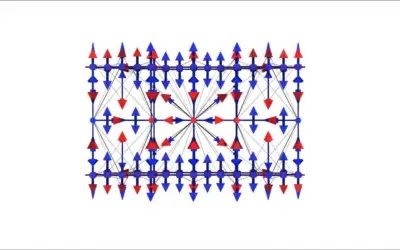

Schéma du processus d'adsorption

| Caractéristique | Symbole | Valeur |

|---|---|---|

| Énergie d'adsorption par molécule | \(\epsilon\) | \(1.2 \times 10^{-19} \text{ J}\) |

| Température du système | \(T\) | \(500 \text{ K}\) |

| Pression du gaz CO | \(P\) | \(10 \text{ Pa}\) |

| Constante de Boltzmann | \(k_B\) | \(1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}\) |

Questions à traiter

- En considérant les molécules adsorbées comme indiscernables et les sites comme discernables, écrire la fonction de partition canonique \(Q(N,M,T)\) pour \(N\) molécules adsorbées sur \(M\) sites. L'énergie de chaque molécule adsorbée est \(-\epsilon\).

- À partir de \(Q\), et en utilisant l'approximation de Stirling, dériver l'expression du potentiel chimique \(\mu_{\text{ads}}\) des molécules adsorbées.

- Le potentiel chimique du gaz, considéré comme parfait, est \(\mu_{\text{gas}} = k_B T \ln(P\lambda^3 / k_B T)\), où \(\lambda\) est la longueur d'onde thermique de De Broglie. En posant l'égalité des potentiels chimiques à l'équilibre (\(\mu_{\text{ads}} = \mu_{\text{gas}}\)), dériver l'isotherme de Langmuir, qui exprime le taux de recouvrement \(\theta = N/M\) en fonction de la pression \(P\).

- Calculer la valeur numérique du taux de recouvrement \(\theta\) pour les conditions données. On prendra \(K(T) = \frac{e^{\epsilon/k_B T} \lambda^3}{k_B T} = 0.05 \text{ Pa}^{-1}\).

- Sans calcul supplémentaire, comment évolue le taux de recouvrement \(\theta\) si la température augmente, à pression constante ? Justifiez votre réponse.

Les bases de la Thermodynamique Statistique

1. La Fonction de Partition Canonique \(Q\)

Pour un système de N particules indiscernables sans interaction, la fonction de partition canonique s'écrit \(Q = \frac{q^N}{N!}\), où \(q\) est la fonction de partition de la particule. Si les particules se répartissent sur M sites discernables, un terme combinatoire doit être ajouté pour compter le nombre de façons de distribuer les N particules.

2. Potentiel Chimique et Équilibre

Le potentiel chimique \(\mu\) peut être calculé à partir de Q par la relation :

\[ \mu = -k_B T \left( \frac{\partial \ln Q}{\partial N} \right)_{T, V \text{ ou } M} \]

À l'équilibre thermodynamique entre deux phases (ici, gaz et surface), les potentiels chimiques des espèces dans chaque phase sont égaux : \(\mu_{\text{gas}} = \mu_{\text{ads}}\).

Correction : Modèle d’Adsorption de Langmuir

Question 1 : Écriture de la fonction de partition canonique

Principe

La fonction de partition totale du système est le produit de deux termes : un terme combinatoire qui compte le nombre de manières de placer \(N\) molécules indiscernables sur \(M\) sites discernables, et un terme énergétique qui représente la contribution de chaque molécule adsorbée.

Mini-Cours

Le nombre de façons de choisir \(N\) sites parmi \(M\) est donné par le coefficient binomial \(\frac{M!}{N!(M-N)!}\). La fonction de partition pour une seule particule adsorbée avec une énergie \(-\epsilon\) est \(q_{\text{ads}} = e^{-(-\epsilon)/k_B T} = e^{\epsilon/k_B T}\). Pour \(N\) particules indépendantes, on élève ce terme à la puissance \(N\).

Formule(s)

Fonction de partition canonique

Réflexions

Cette expression capture l'essence du modèle de Langmuir : l'adsorption se fait sur des sites spécifiques, et chaque site ne peut être occupé que par une seule molécule (principe d'exclusion, visible dans le terme \((M-N)!\)).

Question 2 : Dérivation du potentiel chimique \(\mu_{\text{ads}}\)

Principe

On applique la définition thermodynamique du potentiel chimique, qui représente la variation d'énergie libre lorsqu'on ajoute une particule au système, à la fonction de partition \(Q\). Cela nous donnera l'énergie effective d'une molécule sur la surface.

Mini-Cours

Le lien entre la fonction de partition canonique \(Q\) et l'énergie libre de Helmholtz \(A\) est \(A = -k_B T \ln Q\). Le potentiel chimique est alors défini comme la dérivée partielle de \(A\) par rapport au nombre de particules \(N\) : \(\mu = (\partial A / \partial N)_{T,V}\). Cela revient à la formule utilisée ici.

Remarque Pédagogique

Le passage au logarithme est une étape standard et cruciale car il transforme les produits et les puissances en sommes et produits, beaucoup plus simples à dériver. L'approximation de Stirling est ensuite notre meilleur outil pour gérer les factorielles de grands nombres.

Normes

Il ne s'agit pas d'une norme d'ingénierie, mais d'une dérivation fondamentale issue des principes de la mécanique statistique établis par des physiciens comme Boltzmann et Gibbs.

Formule(s)

Définition du potentiel chimique

Approximation de Stirling

Hypothèses

Nous supposons que le nombre de sites \(M\) et de molécules \(N\) sont suffisamment grands pour que l'approximation de Stirling soit valide.

Donnée(s)

Fonction de partition Q(N,M,T)

Astuces

Lors de la dérivation de \(\ln(Q)\), n'oubliez pas d'utiliser la règle de dérivation en chaîne pour le terme \(\ln(M-N)\). Le signe négatif qui en sortira est important pour la simplification finale.

Schéma (Avant les calculs)

Processus de Dérivation du Potentiel Chimique

Calcul(s)

Étape 1 : Prendre le logarithme de Q

On commence par prendre le logarithme népérien de la fonction de partition Q. Cela transforme les produits en sommes et les divisions en soustractions, ce qui simplifie grandement la manipulation des factorielles.

Étape 2 : Appliquer l'approximation de Stirling

Les termes en factorielle sont difficiles à dériver. Pour des grands nombres (N et M), on utilise l'approximation \(\ln(x!) \approx x\ln(x) - x\).

Étape 3 : Dériver ln(Q) par rapport à N

On dérive l'expression obtenue par rapport à N, en traitant M et T comme des constantes. On utilise la règle de dérivation d'un produit \((uv)' = u'v + uv'\) et la dérivée de \(\ln(x)\) qui est \(1/x\).

Étape 4 : Calculer le potentiel chimique \(\mu_{\text{ads}}\)

On applique la définition \(\mu_{\text{ads}} = -k_B T (\partial \ln Q / \partial N)\) au résultat précédent.

Schéma (Après les calculs)

Comportement du Potentiel Chimique Adsorbé

Réflexions

Le potentiel chimique dépend de deux termes : un terme entropique \(k_B T \ln(N/(M-N))\) qui dépend du nombre de configurations possibles (plus il y a de sites libres, plus il est "facile" d'ajouter une molécule), et un terme énergétique \(-\epsilon\) qui représente l'énergie de liaison au site.

Points de vigilance

Attention aux signes. La dérivée de \( -(M-N)\ln(M-N) \) par rapport à \(N\) donne \( \ln(M-N) + 1 \). Une erreur ici est fréquente et change complètement le résultat.

Points à retenir

Le potentiel chimique d'une espèce sur une surface de Langmuir dépend du taux de recouvrement via le terme \(\ln(\theta/(1-\theta))\). Ce terme tend vers \(-\infty\) quand \(\theta \to 0\) et vers \(+\infty\) quand \(\theta \to 1\).

Le saviez-vous ?

Josiah Willard Gibbs, un physicien américain du 19ème siècle, est considéré comme le père de la thermodynamique chimique. Il a introduit le concept de potentiel chimique pour expliquer le sens des réactions et des changements de phase.

FAQ

Parce que dériver une fonction factorielle n'est pas simple. L'approximation de Stirling la transforme en une fonction continue et facilement dérivable, ce qui est une simplification mathématique indispensable pour les grands systèmes.Pourquoi utilise-t-on l'approximation de Stirling ?

Résultat Final

A vous de jouer

Que deviendrait le terme entropique du potentiel chimique si les molécules étaient discernables (chaque molécule est unique) ? La combinatoire changerait-elle ? (Indice : il n'y aurait plus de division par N!)

Question 3 : Dérivation de l'isotherme de Langmuir

Principe

Le concept physique clé est l'équilibre dynamique. Les molécules de gaz s'adsorbent sur la surface à une certaine vitesse, et les molécules adsorbées se désorbent à une autre vitesse. À l'équilibre, ces deux vitesses sont égales, ce qui se traduit en thermodynamique par l'égalité des potentiels chimiques.

Mini-Cours

L'équilibre entre phases est une notion centrale. Lorsqu'une substance peut exister dans deux phases (gaz/liquide, ou ici gaz/adsorbé), elle se répartit entre elles jusqu'à ce que l'énergie libre du système total soit minimale. Cette condition est mathématiquement équivalente à l'égalité du potentiel chimique de la substance dans chaque phase.

Remarque Pédagogique

C'est ici que l'on connecte la description microscopique (mécanique statistique de la surface) à une grandeur macroscopique mesurable (la pression du gaz). L'égalité des potentiels chimiques est le pont entre ces deux mondes.

Normes

Ce résultat est une loi fondamentale de la physico-chimie des surfaces, enseignée dans tous les cursus de chimie et de science des matériaux. Ce n'est pas une norme mais un modèle théorique de base.

Formule(s)

Condition d'équilibre des phases

Hypothèses

On suppose que le gaz se comporte comme un gaz parfait (pas d'interactions entre molécules gazeuses) et que la couche adsorbée respecte toutes les hypothèses de Langmuir (monocouche, pas d'interactions latérales, sites identiques).

Donnée(s)

On utilise les deux expressions de potentiel chimique :

- \(\mu_{\text{ads}} = k_B T \ln(\frac{\theta}{1-\theta}) - \epsilon\)

- \(\mu_{\text{gas}} = k_B T \ln(P\lambda^3 / k_B T)\)

Astuces

Regroupez tous les termes contenant \(k_B T \ln(...)\) d'un côté de l'équation et les termes énergétiques de l'autre avant de simplifier les logarithmes. Cela rend l'algèbre plus propre.

Schéma (Avant les calculs)

Équilibre Dynamique Gaz-Surface

Calcul(s)

Dérivation de l'isotherme

On commence par poser l'égalité des potentiels chimiques, puis on isole le terme contenant \(\theta\) pour enfin résoudre l'équation.

On définit la constante d'équilibre \(K(T) = \frac{e^{\epsilon/k_B T} \lambda^3}{k_B T}\), qui regroupe tous les termes dépendant de la température.

Résolution pour \(\theta\)

Maintenant, on résout l'équation algébrique pour isoler \(\theta\).

Schéma (Après les calculs)

Courbe de l'isotherme de Langmuir

Réflexions

L'équation finale montre que le taux de recouvrement augmente avec la pression. Pour de faibles pressions (\(KP \ll 1\)), \(\theta \approx KP\), la couverture est linéaire avec la pression. Pour de fortes pressions (\(KP \gg 1\)), \(\theta \approx 1\), la surface sature car tous les sites sont occupés.

Points de vigilance

Ne pas confondre la constante de Boltzmann \(k_B\) avec la constante d'équilibre \(K(T)\). De plus, assurez-vous de bien comprendre que K dépend fortement de la température, d'où le nom "isotherme" (à T constante).

Points à retenir

La forme \(\theta = \frac{KP}{1 + KP}\) est le résultat central du modèle de Langmuir. Elle décrit la saturation d'une surface et est applicable à de nombreux phénomènes au-delà de l'adsorption (liaison enzyme-substrat, etc.).

Le saviez-vous ?

Irving Langmuir a reçu le prix Nobel de chimie en 1932 pour ses découvertes et ses recherches en chimie des surfaces. Son travail a été fondamental pour le développement des ampoules à incandescence modernes et des tubes à vide.

FAQ

Le mot "isotherme" signifie "à température constante". Le modèle relie la quantité adsorbée (\(\theta\)) à la pression (\(P\)) pour une température \(T\) fixe. Si l'on change la température, la constante \(K(T)\) change et on obtient une nouvelle courbe.Pourquoi appelle-t-on cela une "isotherme" ?

Résultat Final

A vous de jouer

À quelle pression \(P\) le taux de recouvrement est-il exactement de 50% (\(\theta=0.5\)) ? Exprimez votre réponse en fonction de K(T).

Question 4 : Calcul numérique du taux de recouvrement \(\theta\)

Principe

Cette question est une application numérique directe de la formule de l'isotherme de Langmuir. Il s'agit de substituer les valeurs données dans l'équation pour trouver le résultat chiffré.

Mini-Cours

La constante d'équilibre \(K(T)\) agit comme un "facteur d'affinité" entre le gaz et la surface. Une valeur élevée de \(K\) signifie que l'adsorption est très favorable et que la surface se sature même à basse pression. Une faible valeur de \(K\) indique une faible affinité, nécessitant une haute pression pour atteindre un recouvrement significatif.

Remarque Pédagogique

C'est une étape de "vérification de la réalité". La dérivation théorique est une chose, mais l'appliquer à des conditions expérimentales concrètes permet de donner un sens physique au résultat et de vérifier si l'ordre de grandeur est plausible.

Normes

Pas de norme applicable. Il s'agit d'un calcul direct.

Formule(s)

Isotherme de Langmuir

Hypothèses

On suppose que le système physique respecte le modèle de Langmuir et que les valeurs numériques fournies (P et K) sont exactes.

Donnée(s)

| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Pression | P | 10 | \(\text{Pa}\) |

| Constante d'équilibre | K(T) | 0.05 | \(\text{Pa}^{-1}\) |

Astuces

Le produit \(K \cdot P\) est un nombre sans dimension. Calculez d'abord sa valeur. Ici, \(K \cdot P = 0.05 \times 10 = 0.5\). Le calcul devient alors très simple : \(\theta = 0.5 / (1 + 0.5)\).

Schéma (Avant les calculs)

Positionnement sur l'isotherme

Calcul(s)

On remplace les valeurs dans l'équation et on simplifie étape par étape.

Schéma (Après les calculs)

Résultat sur l'isotherme

Réflexions

Un taux de recouvrement de 33.3% signifie qu'en moyenne, un site sur trois est occupé par une molécule de CO. Cela indique que les conditions de pression et de température ne sont pas suffisantes pour saturer la surface catalytique.

Points de vigilance

L'erreur la plus courante ici serait une erreur de calcul. Assurez-vous également que les unités de P et K sont bien inverses l'une de l'autre (ex: Pa et Pa\(^{-1}\), ou bar et bar\(^{-1}\)) pour que leur produit soit sans dimension.

Points à retenir

La valeur du produit adimensionnel \(KP\) est l'indicateur clé. Si \(KP \approx 1\), on se trouve dans la zone de transition entre le régime linéaire et la saturation. Si \(KP \ll 1\), \(\theta \approx KP\). Si \(KP \gg 1\), \(\theta \approx 1\).

Le saviez-vous ?

Les isothermes d'adsorption sont cruciales pour l'industrie. Elles permettent de caractériser la surface des catalyseurs, des filtres à charbon actif (utilisés dans les masques à gaz ou les purificateurs d'eau), et de comprendre les processus de corrosion.

FAQ

Cela dépend du contexte. Pour un catalyseur, on cherche souvent à avoir une couverture élevée pour maximiser la réaction. Pour une application de capteur, une couverture de 33% dans la plage de détection peut être tout à fait acceptable.Cette valeur de \(\theta\) est-elle élevée ou faible ?

Résultat Final

A vous de jouer

En utilisant la même constante \(K(T)=0.05 \text{ Pa}^{-1}\), quelle pression \(P\) faudrait-il appliquer pour atteindre un taux de recouvrement de 90% (\(\theta=0.9\)) ?

Question 5 : Influence de la température

Principe

L'adsorption est un processus exothermique (\(\epsilon > 0\)). Selon le principe de Le Chatelier, si on chauffe un système à l'équilibre, l'équilibre se déplace dans le sens endothermique pour contrer l'augmentation de température. Ici, le sens endothermique est la désorption.

Réflexions

Une augmentation de la température donne plus d'énergie cinétique aux molécules adsorbées, augmentant leur probabilité de se "détacher" de la surface et de retourner en phase gazeuse. Par conséquent, à pression constante, le taux de recouvrement \(\theta\) diminue lorsque la température augmente.

Mathématiquement, la constante \(K(T)\) contient le terme \(e^{\epsilon/k_B T}\). Si \(T\) augmente, \(1/T\) diminue, l'exponentielle diminue, donc \(K(T)\) diminue. En regardant la formule \(\theta = \frac{KP}{1+KP}\), on voit que si K diminue, \(\theta\) diminue également.

Points à retenir

L'adsorption physique est favorisée par les basses températures et les hautes pressions.

Outil Interactif : Isotherme de Langmuir

Utilisez le simulateur ci-dessous pour explorer comment le taux de recouvrement (\(\theta\)) varie en fonction de la pression du gaz et de la température du système. Observez comment la courbe d'adsorption change lorsque vous modifiez les paramètres.

Paramètres d'Entrée

Résultats Clés

Quiz Final : Testez vos connaissances

1. Laquelle de ces affirmations n'est PAS une hypothèse du modèle de Langmuir ?

2. À très basse pression, comment se comporte le taux de recouvrement \(\theta\) ?

3. À très haute pression, quelle est la valeur limite du taux de recouvrement \(\theta\) ?

4. Si l'on augmente la température d'un système à pression constante, l'adsorption est :

5. La constante d'équilibre K(T) de l'isotherme de Langmuir...

- Adsorption

- Phénomène de surface par lequel des atomes, ions ou molécules se fixent sur une surface solide ou liquide.

- Fonction de Partition Canonique (Q)

- En thermodynamique statistique, fonction qui décrit les propriétés statistiques d'un système à l'équilibre thermique avec un bain de chaleur à une température T.

- Potentiel Chimique (\(\mu\))

- Énergie qui peut être absorbée ou libérée en raison d'un changement du nombre de particules. L'équilibre entre phases est atteint lorsque les potentiels chimiques sont égaux.

- Taux de Recouvrement (\(\theta\))

- Fraction des sites d'adsorption de la surface qui sont occupés par des molécules. Varie de 0 (surface vide) à 1 (surface saturée).

D’autres exercices de Thermodynamique Statistique:

0 commentaires