Fonction de Partition Vibrationnelle

Contexte : Le pont entre le microscopique et le macroscopique.

En thermodynamique statistique, la fonction de partitionUne fonction mathématique qui décrit les propriétés statistiques d'un système en équilibre thermodynamique. Elle code toute l'information sur la distribution des états d'énergie accessibles au système. est l'outil le plus fondamental. Elle agit comme un pont, nous permettant de calculer des propriétés macroscopiques mesurables (comme l'énergie, la capacité calorifique, l'entropie) à partir des niveaux d'énergie quantifiés du monde microscopique. Cet exercice se concentre sur la contribution des vibrations moléculaires à la fonction de partition totale.

Remarque Pédagogique : L'idée centrale est que les molécules ne sont pas des objets rigides. Leurs liaisons peuvent s'étirer et se comprimer, un peu comme des ressorts. Ces vibrations ne peuvent pas avoir n'importe quelle énergie ; elles sont quantifiées. La fonction de partition vibrationnelle est essentiellement un moyen de "compter" combien de ces niveaux d'énergie vibrationnelle sont peuplés à une température donnée.

Objectifs Pédagogiques

- Comprendre le modèle de l'oscillateur harmonique pour la vibration moléculaire.

- Calculer la température caractéristique de vibration (\(\Theta_v\)) à partir de données spectroscopiques.

- Calculer la fonction de partition vibrationnelle (\(q_v\)) à une température donnée.

- Déterminer la probabilité d'occupation des premiers niveaux d'énergie vibrationnelle.

- Relier la fonction de partition à une propriété macroscopique : l'énergie vibrationnelle moyenne.

Données de l'étude

Modèle de l'Oscillateur Harmonique

Questions à traiter

- Calculer la température caractéristique de vibration, \(\Theta_v\).

- Calculer la fonction de partition vibrationnelle, \(q_v\), à 298 K.

- Calculer la probabilité de trouver une molécule de CO dans l'état vibrationnel fondamental (v=0) et dans le premier état excité (v=1) à 298 K.

- Déterminer l'énergie vibrationnelle molaire moyenne, \(\langle E_{v,m} \rangle\), de CO à 298 K.

Les bases de la Thermodynamique Statistique

Avant de plonger dans la correction, rafraîchissons les concepts clés qui sous-tendent cet exercice.

1. Niveaux d'Énergie et Quantification :

Au niveau moléculaire, l'énergie est "quantifiée", c'est-à-dire qu'elle ne peut prendre que des valeurs discrètes, comme les marches d'un escalier. Pour la vibration d'une liaison, modélisée comme un ressort (oscillateur harmonique), ces niveaux d'énergie sont donnés par :

$$ E_v = \left(v + \frac{1}{2}\right)h\nu $$

où \(v\) est le nombre quantique de vibration (0, 1, 2, ...), \(h\) est la constante de Planck et \(\nu\) est la fréquence de la vibration.

2. La Fonction de Partition (le "livre de comptes" des états) :

La fonction de partition, notée \(q\), est une somme sur tous les états d'énergie possibles. Chaque terme de la somme est pondéré par un "facteur de Boltzmann", \(e^{-E/k_B T}\), qui représente la probabilité relative de trouver une molécule dans cet état à une température T.

$$ q = \sum_{\text{niveaux } i} g_i e^{-E_i/k_B T} $$

où \(g_i\) est la dégénérescence (le nombre d'états ayant la même énergie \(E_i\)). Pour la vibration, chaque niveau est non-dégénéré (\(g_v=1\)).

3. La Formule de \(q_{\text{vibration}}\) :

En sommant sur tous les niveaux de vibration, on obtient une série géométrique dont la somme est (en mesurant les énergies par rapport à l'état fondamental v=0) :

$$ q_v = \frac{1}{1 - e^{-h\nu/k_B T}} = \frac{1}{1 - e^{-\Theta_v/T}} $$

Le terme \(\Theta_v = h\nu/k_B\) est la température caractéristique de vibration. C'est un seuil : si \(T \ll \Theta_v\), seule la vibration fondamentale est peuplée. Si \(T \gg \Theta_v\), de nombreux niveaux de vibration deviennent accessibles.

Correction : Calcul de la Fonction de Partition Vibrationnelle

Question 1 : Calculer la température caractéristique de vibration, \(\Theta_v\)

Principe (le concept physique)

La température caractéristique de vibration, \(\Theta_v\), est une façon de représenter l'espacement énergétique entre les niveaux de vibration, mais exprimée en unités de température (Kelvin). Elle nous dit à quelle température l'énergie thermique (\(k_B T\)) devient comparable à l'énergie d'un quantum de vibration (\(h\nu\)). C'est un indicateur de la "rigidité" de la liaison : une \(\Theta_v\) élevée signifie une liaison très rigide, difficile à exciter.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

La température caractéristique est un concept central car elle permet de définir un critère simple pour savoir si les degrés de liberté de vibration sont "actifs" ou "gelés". La comparaison directe de la température du système T avec \(\Theta_v\) nous renseigne immédiatement sur le comportement de la molécule sans avoir besoin de faire tous les calculs de population.

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

Pensez à \(\Theta_v\) comme à la "barre à franchir" pour la vibration. Si la température ambiante est une petite marche et \(\Theta_v\) un grand mur, il est très peu probable que la molécule "saute" le mur. C'est une analogie simple mais efficace pour visualiser l'importance relative de T et \(\Theta_v\).

Astuces (Pour aller plus vite)

Attention aux unités ! C'est le piège principal. La fréquence est donnée en \(\text{cm}^{-1}\) (nombre d'ondes, \(\tilde{\nu}\)), qui n'est pas une "vraie" fréquence en Hz (\(\nu\)). Il faut la convertir en utilisant la vitesse de la lumière : \(\nu = c \cdot \tilde{\nu}\). De plus, pour que les unités s'annulent, \(c\) doit être en cm/s si \(\tilde{\nu}\) est en cm⁻¹.

Normes (la référence réglementaire)

Il n'y a pas de "norme" réglementaire ici, mais les symboles utilisés (\(\Theta_v\), \(\tilde{\nu}\), \(k_B\), etc.) et les valeurs des constantes physiques fondamentales sont standardisés par l'Union Internationale de Chimie Pure et Appliquée (IUPAC) et le CODATA (Committee on Data for Science and Technology).

Hypothèses (le cadre du calcul)

Le calcul repose sur la validité des constantes physiques universelles (h, c, \(k_B\)) et sur la précision de la mesure spectroscopique de \(\tilde{\nu}\).

Formule(s) (l'outil mathématique)

La formule de base est :

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

- Fréquence vibrationnelle, \(\tilde{\nu} = 2143 \, \text{cm}^{-1}\)

- Constante de Planck, \(h = 6.626 \times 10^{-34} \, \text{J} \cdot \text{s}\)

- Vitesse de la lumière, \(c = 2.998 \times 10^{10} \, \text{cm} \cdot \text{s}^{-1}\)

- Constante de Boltzmann, \(k_B = 1.381 \times 10^{-23} \, \text{J} \cdot \text{K}^{-1}\)

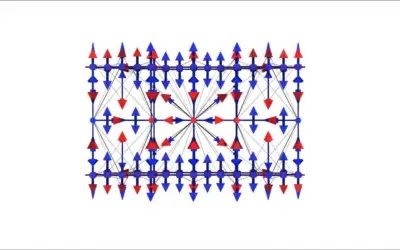

Schéma (Avant les calculs)

Conversion de l'énergie en température

Calcul(s) (l'application numérique)

On applique directement la formule en faisant attention aux unités.

Schéma (Après les calculs)

Comparaison des échelles de température

Réflexions (l'interprétation du résultat)

Une température caractéristique de 3081 K est très élevée par rapport à la température ambiante (298 K). Cela confirme que la liaison C=O est très forte. Physiquement, cela signifie qu'à 298 K, l'agitation thermique est bien trop faible pour exciter facilement la molécule vers des niveaux de vibration supérieurs. La quasi-totalité des molécules devrait donc se trouver dans leur état de vibration le plus bas (v=0).

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

La température caractéristique \(\Theta_v\) est le principal indicateur de l'accessibilité des états vibrationnels. Si \(T < \Theta_v/10\), la vibration est "gelée". Si \(T > \Theta_v\), la vibration est "active".

Justifications (le pourquoi de cette étape)

Le calcul de \(\Theta_v\) est la première étape indispensable car elle transforme une donnée spectroscopique (un nombre d'ondes) en une quantité directement comparable à la température du système. Cela permet de poser un diagnostic immédiat sur le comportement du système avant même de calculer la fonction de partition.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

L'erreur la plus fréquente est d'oublier de convertir le nombre d'ondes \(\tilde{\nu}\) (en cm⁻¹) en une fréquence \(\nu\) (en s⁻¹ ou Hz) à l'aide de la vitesse de la lumière, \(c\). Une deuxième erreur commune est de mélanger les unités de \(c\) (m/s vs cm/s).

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

Les températures caractéristiques de rotation des molécules sont beaucoup plus faibles (souvent entre 1 et 10 K). C'est pourquoi, à température ambiante, les rotations sont toujours "actives" alors que les vibrations sont souvent "gelées".

FAQ (pour lever les doutes)

Puis-je faire le calcul avec la fréquence en Hertz (Hz) ?

Absolument. Si vous avez la fréquence \(\nu\) en Hz (s⁻¹), la formule est encore plus simple : \(\Theta_v = h\nu/k_B\). La conversion \(\nu = c\tilde{\nu}\) est simplement une étape pour passer de l'unité spectroscopique usuelle (cm⁻¹) à l'unité SI de fréquence.

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer (pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

La molécule de diiode (\(I_2\)) a une liaison beaucoup plus faible, avec \(\tilde{\nu} = 213 \, \text{cm}^{-1}\). Quelle est sa température caractéristique \(\Theta_v\) ?

Question 2 : Calculer la fonction de partition vibrationnelle, \(q_v\)

Principe (le concept physique)

La fonction de partition \(q_v\) est un nombre sans dimension qui quantifie le nombre d'états de vibration "accessibles" à la molécule à une température T. Si \(q_v\) est proche de 1, cela signifie que seul l'état fondamental est significativement peuplé. Plus \(q_v\) est grand, plus les états excités sont peuplés.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

La formule de \(q_v\) est la somme d'une série géométrique infinie \( \sum_{v=0}^{\infty} (e^{-\Theta_v/T})^v \). La raison de cette série est \(x = e^{-\Theta_v/T}\). Comme \(\Theta_v\) et T sont positifs, la raison est toujours inférieure à 1, ce qui garantit la convergence de la série vers \(1/(1-x)\).

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

Ne vous laissez pas impressionner par le terme "fonction de partition". Voyez-le comme un "score d'accessibilité". Un score de 1.0 signifie "seul le rez-de-chaussée est accessible". Un score de 2.5 signifie "le rez-de-chaussée et le premier étage sont bien peuplés, et le deuxième un peu".

Astuces (Pour aller plus vite)

Le calcul de l'exponentielle \(e^{-x}\) pour un grand \(x\) donne un très petit nombre. La plupart des calculatrices gèrent cela sans problème. Si vous deviez le faire à la main, vous pourriez considérer que pour \(x > 10\), \(e^{-x}\) est pratiquement zéro, et donc \(q_v \approx 1\).

Normes (la référence réglementaire)

La formule utilisée est une conséquence directe des principes de la mécanique statistique et est universellement acceptée. Il n'y a pas de norme alternative pour un oscillateur harmonique idéal.

Hypothèses (le cadre du calcul)

On suppose que le modèle de l'oscillateur harmonique est une description adéquate de la vibration. Cela implique des niveaux d'énergie équidistants, ce qui est une bonne approximation pour les premiers niveaux, mais moins pour les niveaux très élevés où l'anharmonicité devient importante.

Formule(s) (l'outil mathématique)

On utilise la formule compacte, qui est le résultat de la somme de la série géométrique des probabilités de Boltzmann.

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

- Température caractéristique, \(\Theta_v = 3081 \, \text{K}\)

- Température du système, \(T = 298 \, \text{K}\)

Schéma (Avant les calculs)

Représentation de la fonction \(q_v(T)\)

Calcul(s) (l'application numérique)

On calcule d'abord l'exposant \(\Theta_v / T\), puis on applique la formule.

Schéma (Après les calculs)

Le calcul confirme que nous sommes tout à gauche sur le schéma précédent, dans la zone où la courbe est presque plate et égale à 1.

Réflexions (l'interprétation du résultat)

Le résultat \(q_v \approx 1.00003\) est extrêmement proche de 1. Cela confirme ce que nous avions prédit avec \(\Theta_v\). Le nombre d'états vibrationnels "efficacement accessibles" à 298 K est à peine plus grand que 1 (l'état fondamental seul). Les états excités sont donc très peu peuplés, ce qui est logique pour une vibration aussi énergétique.

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

La fonction de partition vibrationnelle \(q_v\) est toujours supérieure ou égale à 1. Elle vaut 1 à T=0 K et tend vers l'infini lorsque T tend vers l'infini. Sa valeur nous informe sur l'étalement de la population sur les niveaux d'énergie.

Justifications (le pourquoi de cette étape)

Le calcul de \(q_v\) est crucial car c'est la porte d'entrée vers le calcul de TOUTES les autres propriétés thermodynamiques vibrationnelles (énergie, entropie, capacité calorifique). Sans \(q_v\), on ne peut pas faire le lien entre le monde microscopique (les niveaux d'énergie) et le monde macroscopique.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

Assurez-vous que votre calculatrice est en mode "radians" pour la fonction exponentielle (c'est le cas par défaut). Une erreur fréquente est de mal saisir les ordres de grandeur dans l'exponentielle, menant à un résultat très différent.

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

La fonction de partition est analogue à la transformée de Laplace en mathématiques. Elle transforme l'information sur les niveaux d'énergie (dans l'espace des énergies) en une fonction continue de la température.

FAQ (pour lever les doutes)

Que se passerait-il si je n'utilisais pas l'énergie relative à l'état fondamental ?

Si vous utilisiez l'énergie absolue \(E_v = (v+1/2)h\nu\), chaque terme de la somme serait multiplié par un facteur constant \(e^{-(1/2)h\nu/k_BT}\). La fonction de partition totale serait alors \(q_v' = q_v \times e^{-\Theta_v/2T}\). Cela complique les formules mais ne change pas les propriétés physiques comme la capacité calorifique ou l'entropie (qui dépendent de dérivées de \(\ln q\)).

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer (pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

En utilisant la valeur de \(\Theta_v = 306 \, \text{K}\) pour \(I_2\), calculez la fonction de partition \(q_v\) pour cette molécule à 298 K.

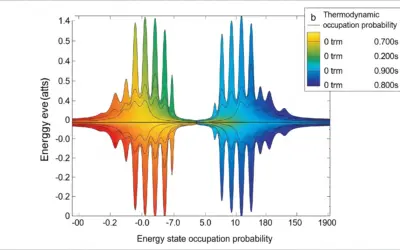

Question 3 : Calculer les probabilités d'occupation des niveaux v=0 et v=1

Principe (le concept physique)

La probabilité de trouver une molécule dans un état d'énergie spécifique est directement liée au facteur de Boltzmann de cet état, normalisé par la somme de tous les facteurs de Boltzmann (qui n'est autre que la fonction de partition). C'est comme calculer le pourcentage d'une part par rapport au gâteau entier.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

La distribution de Boltzmann est l'un des résultats les plus importants de la mécanique statistique. Elle stipule que pour un système en équilibre thermique, la probabilité d'un micro-état est exponentiellement dépendante de son énergie. Les états de basse énergie sont toujours plus probables que les états de haute énergie.

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

Pensez aux probabilités comme à la répartition des étudiants dans un amphithéâtre. La plupart préfèrent les rangées du bas (basse énergie, v=0), et il faut une très bonne raison (haute température) pour qu'ils commencent à remplir les rangées du haut (haute énergie, v=1, 2...).

Astuces (Pour aller plus vite)

Puisque \(P_0 = 1/q_v\), si vous avez déjà calculé \(q_v\), le calcul de \(P_0\) est immédiat. Pour les autres niveaux, vous pouvez utiliser la relation de récurrence simple : \(P_{v+1} = P_v \cdot e^{-\Theta_v/T}\). C'est souvent plus rapide que de refaire le calcul complet.

Normes (la référence réglementaire)

La distribution de Boltzmann est une loi fondamentale de la physique, pas une norme. La somme de toutes les probabilités pour tous les états possibles doit toujours être égale à 1, conformément à l'axiome de base des probabilités.

Hypothèses (le cadre du calcul)

On suppose que le système (un grand nombre de molécules de CO) est en équilibre thermique à la température T. Cela signifie que l'énergie s'est répartie entre les molécules jusqu'à atteindre la distribution la plus probable, qui est la distribution de Boltzmann.

Formule(s) (l'outil mathématique)

La probabilité \(P_v\) d'occuper le niveau de vibration \(v\) est donnée par :

Note : on mesure ici l'énergie par rapport à l'état fondamental, c'est pourquoi l'énergie du niveau v est \(v \cdot h\nu\).

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

- Rapport \(\Theta_v/T = 10.339\)

- Fonction de partition, \(q_v \approx 1.0000324\)

Schéma (Avant les calculs)

Distribution des populations

Calcul(s) (l'application numérique)

On utilise les valeurs de \(\Theta_v/T\) et \(q_v\) calculées précédemment.

Pour l'état fondamental (v=0) :

Pour le premier état excité (v=1) :

Schéma (Après les calculs)

Distribution des populations pour CO à 298K

Réflexions (l'interprétation du résultat)

Les résultats sont éloquents : la probabilité de trouver une molécule dans l'état fondamental est de 99.99676 %. À l'inverse, la probabilité de la trouver dans le premier état excité n'est que de 0.00324 %. Cela signifie que sur environ 30 000 molécules de CO, une seule sera en moyenne dans l'état v=1 à température ambiante. La vibration est bien "gelée" dans son état fondamental.

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

La probabilité d'occupation d'un état vibrationnel décroît exponentiellement avec le numéro quantique v. Pour des systèmes où \(T \ll \Theta_v\), la population des états excités est négligeable.

Justifications (le pourquoi de cette étape)

Le calcul des probabilités nous donne l'image la plus claire et la plus directe de la distribution des molécules sur l'échelle d'énergie. C'est la justification microscopique du comportement macroscopique. Savoir que P₀ ≈ 1 explique pourquoi la contribution vibrationnelle à l'énergie ou à la capacité calorifique sera très faible.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

Ne pas oublier de diviser par \(q_v\). Le terme \(e^{-E_v/k_BT}\) seul n'est qu'une probabilité relative. La division par \(q_v\) (la somme de tous les termes) normalise le résultat pour que la somme de toutes les probabilités soit égale à 1.

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

Le principe du laser repose sur la création d'une "inversion de population", une situation hors-équilibre où un état excité devient temporairement plus peuplé que l'état fondamental. Ceci est l'exact opposé de la distribution de Boltzmann et ne peut être maintenu que par un apport constant d'énergie ("pompage").

FAQ (pour lever les doutes)

Pourquoi la probabilité P₁ est-elle si faible ?

Parce que l'énergie thermique disponible à 298 K (proportionnelle à \(k_B T\)) est beaucoup plus petite que l'énergie nécessaire pour passer du niveau v=0 au niveau v=1 (égale à \(h\nu\)). Le rapport \(\Theta_v/T \approx 10.3\) nous dit qu'il faut une énergie environ 10 fois supérieure à l'énergie thermique moyenne pour exciter la vibration.

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

À 298 K, les probabilités d'occupation sont :

\(P_0 \approx 99.997\%\)

\(P_1 \approx 0.003\%\)

A vous de jouer (pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

Pour la molécule \(I_2\) (\(q_v \approx 2.55\) et \(\Theta_v/T \approx 1.027\)), quelle est la probabilité \(P_1\) de trouver la molécule dans le premier état excité à 298K ?

Question 4 : Calculer l'énergie vibrationnelle molaire moyenne, \(\langle E_{v,m} \rangle\)

Principe (le concept physique)

Même si la plupart des molécules sont dans l'état v=0, quelques-unes sont dans des états excités. L'énergie vibrationnelle moyenne est la moyenne de l'énergie de toutes les molécules de l'échantillon. C'est cette quantité qui contribue à la capacité calorifique du gaz. Si tous les états excités étaient inaccessibles, cette énergie moyenne serait nulle (en prenant le niveau v=0 comme référence).

Mini-Cours (approfondissement théorique)

L'énergie moyenne d'un système peut être calculée de manière générale à partir de sa fonction de partition par la relation : \(\langle E \rangle = -N \frac{\partial \ln q}{\partial \beta}\), où \(\beta = 1/(k_B T)\). L'application de cette formule au cas de la vibration mène directement à l'expression utilisée dans cet exercice.

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

L'énergie moyenne est le résultat de la "compétition" entre l'espacement des niveaux d'énergie (dans \(\Theta_v\)) et l'agitation thermique (dans T). Si T est faible, l'agitation ne peut pas "payer" le prix du saut énergétique, et l'énergie moyenne reste proche de zéro. Si T est grand, l'agitation peut facilement "payer" le saut, et l'énergie moyenne augmente.

Astuces (Pour aller plus vite)

Le groupe de termes \(e^{\Theta_v/T} - 1\) apparaît souvent. Si \(\Theta_v/T\) est grand (notre cas), alors \(e^{\Theta_v/T}\) est beaucoup plus grand que 1, et on peut approximer le dénominateur par \(e^{\Theta_v/T}\). Cela simplifie la formule en \(\langle E_{v,m} \rangle \approx R \Theta_v e^{-\Theta_v/T}\).

Normes (la référence réglementaire)

La formule est un standard de la thermodynamique statistique. Les résultats sont généralement exprimés en Joules par mole (J/mol) ou en kilojoules par mole (kJ/mol) dans le Système International.

Hypothèses (le cadre du calcul)

Outre l'équilibre thermique et le modèle de l'oscillateur harmonique, ce calcul suppose que les vibrations sont indépendantes des autres mouvements de la molécule (translation, rotation). C'est l'approximation de Born-Oppenheimer, qui est généralement excellente.

Formule(s) (l'outil mathématique)

L'énergie moyenne par molécule est donnée par la formule, qui peut être dérivée de la définition de la moyenne statistique. Pour obtenir l'énergie molaire, on multiplie par le nombre d'Avogadro \(N_A\).

où \(R = N_A k_B\) est la constante des gaz parfaits.

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

- Constante des gaz parfaits, \(R = 8.314 \, \text{J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}\)

- Température caractéristique, \(\Theta_v = 3081 \, \text{K}\)

- Rapport \(\Theta_v/T = 10.339\)

Schéma (Avant les calculs)

Le calcul consiste à trouver la valeur moyenne pondérée de l'échelle d'énergie, où les poids sont les probabilités de population.

Calcul(s) (l'application numérique)

On remplace les valeurs dans la formule.

Schéma (Après les calculs)

Comparaison des contributions énergétiques à 298K

Réflexions (l'interprétation du résultat)

Une énergie de 0.83 J/mol est extrêmement faible. À titre de comparaison, l'énergie cinétique de translation d'une mole de gaz à 298 K est \(\frac{3}{2}RT \approx 3700 \, \text{J/mol}\). La contribution de la vibration à l'énergie interne totale du CO est donc négligeable à température ambiante. Elle ne deviendra significative qu'à des températures beaucoup plus élevées.

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

L'énergie vibrationnelle moyenne est une fonction croissante de la température. Elle est nulle à T=0 K et tend vers \(RT\) (dans le cas de l'oscillateur harmonique) à très haute température.

Justifications (le pourquoi de cette étape)

Cette valeur est essentielle car sa dérivée par rapport à la température donne directement la contribution de la vibration à la capacité calorifique molaire (\(C_{V,m}\)). C'est donc un calcul fondamental pour prédire comment un gaz stocke l'énergie lorsqu'on le chauffe.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

Ne pas confondre l'énergie molaire moyenne \(\langle E_{v,m} \rangle\) avec l'énergie d'un niveau \(E_v\). La première est une propriété macroscopique, une moyenne sur des milliards de molécules, tandis que la seconde est une propriété microscopique d'une seule molécule dans un état donné.

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

La capacité calorifique des solides a été l'un des premiers phénomènes expliqués par la mécanique quantique. Einstein a utilisé un modèle similaire (en considérant les atomes d'un cristal comme 3N oscillateurs harmoniques) pour expliquer pourquoi la capacité calorifique des solides tend vers zéro à basse température, un mystère pour la physique classique.

FAQ (pour lever les doutes)

Cette énergie inclut-elle l'énergie du point zéro ?

Non. Par convention, la fonction de partition \(q_v\) est calculée en mesurant les énergies par rapport à l'état fondamental. L'énergie moyenne calculée à partir de ce \(q_v\) est donc aussi relative à l'état fondamental. L'énergie absolue serait \(\langle E_{v,m,\text{abs}} \rangle = \langle E_{v,m} \rangle + N_A \cdot \frac{1}{2}h\nu\).

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer (pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

Pour la molécule \(I_2\) (\(\Theta_v = 306 \, \text{K}\)), quelle est son énergie vibrationnelle molaire moyenne à 298 K ?

Outil Interactif : Population des Niveaux Vibrationnels

Modifiez la température et la fréquence pour voir comment la population des états vibrationnels change.

Paramètres d'Entrée

Résultats Clés

Le Saviez-Vous ?

L'effet de serre est directement lié aux vibrations moléculaires. Des molécules comme le CO₂ et H₂O dans l'atmosphère absorbent le rayonnement infrarouge émis par la Terre. Cette absorption d'énergie correspond précisément à une transition entre deux niveaux d'énergie de vibration. La molécule excitée réémet ensuite cette énergie, en partie vers la surface, contribuant au réchauffement climatique.

Foire Aux Questions (FAQ)

Pourquoi mesure-t-on l'énergie par rapport à l'état fondamental (v=0) ?

C'est une convention très pratique. L'énergie absolue d'un état n'est souvent pas importante ; ce sont les différences d'énergie qui comptent. En fixant l'énergie de l'état le plus bas à zéro (\(E_0 = 0\)), on simplifie grandement les formules de la fonction de partition et des probabilités, car le terme d'énergie du point zéro (\((1/2)h\nu\)) s'annule dans de nombreux calculs de propriétés thermodynamiques (comme la capacité calorifique).

Que se passe-t-il à très haute température ?

Lorsque \(T \gg \Theta_v\), le terme \(e^{-\Theta_v/T}\) dans la fonction de partition tend vers \(1 - \Theta_v/T\). La fonction de partition devient alors \(q_v \approx T/\Theta_v\). Elle devient grande et proportionnelle à la température, indiquant que de très nombreux niveaux de vibration sont peuplés. Dans cette limite, la contribution de la vibration à la capacité calorifique molaire tend vers la valeur classique de R.

Quiz Final : Testez vos connaissances

1. Si la température d'un système est égale à sa température caractéristique de vibration (T = \(\Theta_v\)), quelle est la valeur de la fonction de partition \(q_v\)?

2. Une molécule avec une liaison très "molle" (faible constante de force) aura :

- Fonction de Partition (q)

- Une somme sur tous les états d'énergie accessibles à un système, pondérée par le facteur de Boltzmann. Elle est la clé pour calculer toutes les propriétés thermodynamiques macroscopiques à partir des propriétés microscopiques.

- Oscillateur Harmonique

- Un modèle physique simple (une masse attachée à un ressort) utilisé pour décrire la vibration d'une liaison chimique. Sa caractéristique principale est que ses niveaux d'énergie sont équidistants.

- Température Caractéristique (\(\Theta_v\))

- Une constante propre à chaque vibration moléculaire, exprimée en Kelvin, qui représente l'échelle de température à laquelle les états de vibration excités commencent à être peuplés de manière significative.

D’autres exercices de Thermodynamique statistique:

0 commentaires