Fonction de Partition d’un Système à Deux Niveaux

Contexte : La Thermodynamique StatistiqueBranche de la physique qui utilise les statistiques pour expliquer les propriétés thermodynamiques macroscopiques des systèmes à partir du comportement de leurs constituants microscopiques (atomes, molécules)..

La thermodynamique statistique jette un pont entre le monde microscopique des atomes et des molécules et les propriétés macroscopiques que nous observons (température, pression, etc.). Au cœur de cette discipline se trouve la fonction de partitionSomme des facteurs de Boltzmann pour tous les états microscopiques accessibles à un système. Elle est fondamentale car toutes les grandeurs thermodynamiques peuvent en être dérivées., un outil mathématique puissant qui renferme toute l'information thermodynamique d'un système. Cet exercice explore le cas le plus simple mais fondamental : un ensemble de particules indépendantes n'ayant accès qu'à deux niveaux d'énergie.

Remarque Pédagogique : Ce modèle, bien que simple, est extraordinairement utile. Il constitue la base pour comprendre des phénomènes variés tels que le paramagnétisme, les systèmes de spins, les défauts dans les cristaux ou encore les lasers à deux niveaux.

Objectifs Pédagogiques

- Établir l'expression de la fonction de partition pour une particule à deux niveaux.

- Calculer la probabilité d'occupation de chaque niveau d'énergie en fonction de la température.

- Dériver l'énergie interne et la capacité calorifique du système.

- Analyser le comportement de la capacité calorifique et interpréter physiquement l'anomalie de Schottky.

Données de l'étude

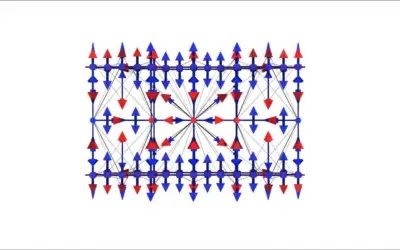

Diagramme Énergétique

Niveaux d'énergie d'une particule

| Paramètre | Description | Symbole | Valeur (pour les calculs) |

|---|---|---|---|

| Nombre de particules | Nombre total de particules dans le système | \(N\) | \(N_A = 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}\) |

| Écart énergétique | Différence d'énergie entre les deux niveaux | \(\epsilon\) | \(2.0 \times 10^{-21} \text{ J}\) |

| Constante de Boltzmann | Constante physique reliant l'énergie et la température | \(k_B\) | \(1.381 \times 10^{-23} \text{ J.K}^{-1}\) |

| Température | Température thermodynamique du système | \(T\) | 100 K |

Questions à traiter

- Écrire l'expression littérale de la fonction de partition \(Z_1\) pour une seule particule.

- Donner les expressions des probabilités \(P_0\) et \(P_1\) pour qu'une particule occupe respectivement l'état fondamental et l'état excité. Que vaut la somme \(P_0 + P_1\) ?

- Dériver l'expression de l'énergie interne molaire \(U_m\) du système en fonction de \(N_A\), \(\epsilon\) et \(T\).

- Calculer la valeur numérique de \(U_m\) à \(T=100 \text{ K}\).

- Dériver l'expression de la capacité calorifique molaire à volume constant, \(C_{V,m}\). Analyser son comportement aux limites \(T \to 0\) et \(T \to \infty\).

Les bases de la Thermodynamique Statistique

Pour un système à l'équilibre thermique avec un réservoir à la température \(T\) (ensemble canonique), la probabilité de trouver le système dans un micro-état \(i\) d'énergie \(E_i\) est donnée par la distribution de Boltzmann.

1. Facteur et Distribution de Boltzmann

La probabilité \(P_i\) est proportionnelle au facteur de Boltzmann : \(P_i \propto e^{-E_i / (k_B T)}\). L'inverse de la température thermodynamique multipliée par la constante de Boltzmann est souvent noté \(\beta = 1/(k_B T)\). Le facteur s'écrit alors \(e^{-\beta E_i}\).

2. Fonction de Partition Canonique (\(Z\))

Pour normaliser les probabilités (assurer que leur somme vaut 1), on introduit la fonction de partition, qui est la somme des facteurs de Boltzmann sur tous les états microscopiques accessibles \(i\) :

\[ Z = \sum_{i} g_i e^{-\beta \epsilon_i} \]

où \(g_i\) est la dégénérescence du niveau d'énergie \(\epsilon_i\). La probabilité de trouver une particule dans un état d'énergie \(\epsilon_i\) est alors :

\[ P_i = \frac{g_i e^{-\beta \epsilon_i}}{Z} \]

3. Lien avec la Thermodynamique

Toute la thermodynamique du système dérive de \(Z\). Pour un système de \(N\) particules indépendantes, l'énergie interne \(U\) et la capacité calorifique \(C_V\) sont données par :

\[ U = -N \frac{\partial \ln Z_1}{\partial \beta} \quad \text{et} \quad C_{\text{V}} = \left( \frac{\partial U}{\partial T} \right)_{\text{V}} \]

où \(Z_1\) est la fonction de partition pour une seule particule.

Correction : Fonction de Partition d’un Système à Deux Niveaux

Question 1 : Expression de la fonction de partition \(Z_1\)

Principe

La fonction de partition pour une particule, \(Z_1\), est la somme des "poids" statistiques (facteurs de Boltzmann) de tous les états énergétiques accessibles à cette particule. C'est le point de départ de toute l'analyse thermodynamique.

Mini-Cours

La fonction de partition \(Z_1\) est une mesure du nombre d'états quantiques qui sont thermiquement accessibles à une particule à une température T. Un \(Z_1\) élevé signifie qu'il y a de nombreux états disponibles, tandis qu'un \(Z_1\) proche de 1 signifie que la particule est "figée" dans son état fondamental.

Remarque Pédagogique

Pour construire la fonction de partition, listez toujours tous les niveaux d'énergie possibles avec leur dégénérescence, puis écrivez le facteur de Boltzmann pour chacun avant de les sommer. C'est une méthode systématique qui évite les oublis.

Normes

Cet exercice relève de la physique statistique fondamentale. Il n'est pas directement régi par des normes d'ingénierie (comme les Eurocodes), mais ses principes sont à la base de la modélisation des matériaux et des dispositifs semi-conducteurs.

Formule(s)

Formule générale de la fonction de partition pour une particule

Hypothèses

Les niveaux ne sont pas dégénérés, ce qui signifie que chaque niveau d'énergie correspond à un seul état quantique. On a donc \(g_0 = 1\) et \(g_1 = 1\). L'énergie de l'état fondamental est fixée à zéro (\(\epsilon_0=0\)) pour simplifier les calculs, ce qui est toujours possible car seule la différence d'énergie a un sens physique.

Donnée(s)

Les données pertinentes pour cette question sont les énergies des deux niveaux :

- Énergie du niveau fondamental : \(\epsilon_0 = 0\)

- Énergie du niveau excité : \(\epsilon_1 = \epsilon\)

Astuces

Pensez à la fonction de partition comme une somme pondérée. Chaque état contribue à la somme, mais les états de haute énergie contribuent beaucoup moins, surtout à basse température, à cause de la décroissance exponentielle du facteur de Boltzmann.

Schéma (Avant les calculs)

Niveaux d'énergie d'une particule

Calcul(s)

Application de la formule

Schéma (Après les calculs)

Évolution de Z₁ avec la Température

Réflexions

Le résultat \(Z_1 = 1 + e^{-\epsilon / (k_B T)}\) montre bien cette tendance : le premier terme '1' représente l'état fondamental toujours accessible, et le second terme \(e^{-\epsilon / (k_B T)}\) représente l'accessibilité de l'état excité, qui croît de 0 à 1 lorsque la température augmente.

Points de vigilance

L'erreur la plus commune est d'oublier la dégénérescence \(g_i\). Même si elle vaut 1 ici, il faut toujours se poser la question. Une autre erreur est d'oublier le signe moins dans l'exponentielle.

Points à retenir

Pour construire une fonction de partition pour une particule, la méthode est toujours : 1) Identifier tous les niveaux d'énergie \(\epsilon_i\). 2) Déterminer leur dégénérescence \(g_i\). 3) Sommer tous les termes \(g_i e^{-\epsilon_i / (k_B T)}\).

Le saviez-vous ?

Le concept de "fonction de partition" a été introduit par le physicien américain Josiah Willard Gibbs. Il l'appelait la "fonction fondamentale", car il avait compris qu'elle était la clé pour dériver toutes les autres propriétés thermodynamiques d'un système.

FAQ

Résultat Final

A vous de jouer

Quelle serait l'expression de \(Z_1\) si l'état excité était doublement dégénéré (c'est-à-dire \(g_1=2\)) ?

Réponse : \(Z_1 = 1 + 2e^{-\epsilon / (k_B T)}\)

Question 2 : Probabilités d'occupation \(P_0\) et \(P_1\)

Principe

La probabilité qu'une particule occupe un état énergétique donné est le rapport entre le poids statistique de cet état (son facteur de Boltzmann) et la somme de tous les poids statistiques (la fonction de partition). Cela normalise la distribution, assurant que la particule se trouve bien quelque part.

Mini-Cours

La distribution de probabilité de Boltzmann est fondamentale en physique statistique. Elle stipule que dans un système à l'équilibre thermique, les états de haute énergie sont exponentiellement moins probables que les états de basse énergie. La fonction de partition \(Z_1\) joue le rôle de constante de normalisation pour que la somme de toutes les probabilités soit égale à 1.

Remarque Pédagogique

Une fois les probabilités calculées, prenez toujours une seconde pour vérifier que leur somme fait bien 1. C'est un excellent moyen de détecter une erreur de calcul. Pensez aussi à tester les limites physiques : que se passe-t-il à température nulle et à température infinie ?

Normes

Comme pour la question 1, il ne s'agit pas de normes d'ingénierie mais des lois fondamentales de la physique statistique qui régissent le comportement de la matière à l'échelle microscopique.

Formule(s)

Formule générale de la probabilité d'occupation

Hypothèses

Nous utilisons les mêmes hypothèses que précédemment : \(g_0=1\), \(g_1=1\), \(\epsilon_0=0\), \(\epsilon_1=\epsilon\). La fonction de partition \(Z_1\) est celle calculée à la question 1.

Donnée(s)

Les données nécessaires sont l'expression de \(Z_1\) et les énergies des niveaux :

- \(Z_1 = 1 + e^{-\beta \epsilon}\)

- \(\epsilon_0 = 0\)

- \(\epsilon_1 = \epsilon\)

Astuces

Pour simplifier les expressions, on peut multiplier le numérateur et le dénominateur par \(e^{\beta \epsilon}\). Par exemple, pour \(P_0\), cela donne \(P_0 = \frac{e^{\beta \epsilon}}{e^{\beta \epsilon} + 1}\). Cette forme est parfois plus simple à analyser aux limites.

Schéma (Avant les calculs)

Niveaux d'énergie d'une particule

Calcul(s)

Calcul de la probabilité de l'état fondamental \(P_0\)

Calcul de la probabilité de l'état excité \(P_1\)

Vérification de la somme des probabilités

Schéma (Après les calculs)

Évolution des Populations P₀ et P₁ avec la Température

Réflexions

Le résultat \(P_0 + P_1 = 1\) est une confirmation de la cohérence du modèle : la particule doit se trouver dans l'un des deux états. L'analyse des limites est riche d'enseignements : à \(T \to 0\), \(P_0 \to 1\) (toutes les particules sont dans l'état fondamental, le plus stable). À \(T \to \infty\), \(P_0 \to 0.5\) et \(P_1 \to 0.5\) (l'agitation thermique est si forte que la différence d'énergie \(\epsilon\) devient négligeable, et les deux niveaux deviennent équiprobables).

Points de vigilance

Attention à ne pas oublier le dénominateur \(Z_1\). Le facteur de Boltzmann seul n'est pas une probabilité, il faut le normaliser. Assurez-vous que votre expression de \(Z_1\) est correcte avant de calculer les probabilités.

Points à retenir

La probabilité d'occupation d'un état est toujours son poids statistique (facteur de Boltzmann) divisé par la somme de tous les poids (fonction de partition). Ce principe est universel en physique statistique canonique.

Le saviez-vous ?

Ce principe d'occupation des niveaux est la base du fonctionnement des lasers. En "pompant" de l'énergie dans le système, on force une "inversion de population" (\(P_1 > P_0\)), une situation hors-équilibre qui permet ensuite l'émission stimulée de lumière lorsque les particules retournent à l'état fondamental.

FAQ

Résultat Final

A vous de jouer

Calculez le rapport des populations \(P_1/P_0\). Que représente-t-il ?

Réponse : \(P_1/P_0 = e^{-\epsilon / (k_B T)}\). C'est simplement le rapport des facteurs de Boltzmann.

Question 3 : Énergie interne molaire \(U_m\)

Principe

L'énergie interne d'un système de particules indépendantes est la somme des énergies moyennes de chaque particule. L'énergie moyenne, quant à elle, est la somme de chaque énergie de niveau possible, pondérée par la probabilité que la particule occupe ce niveau.

Mini-Cours

La connexion entre la fonction de partition et l'énergie interne est l'un des résultats les plus puissants de la thermodynamique statistique. La formule \(U = -N \frac{\partial \ln Z_1}{\partial \beta}\) montre que si l'on connaît le spectre d'énergie (pour calculer \(Z_1\)), on peut directement accéder à une grandeur macroscopique mesurable, l'énergie interne, sans avoir à calculer explicitement les probabilités d'occupation.

Remarque Pédagogique

Il y a deux chemins pour trouver \(U\): la voie des probabilités (\(U = N \sum P_i \epsilon_i\)) et la voie de la fonction de partition (\(U = -N \frac{\partial \ln Z_1}{\partial \beta}\)). La seconde est souvent plus élégante et moins sujette aux erreurs de calcul, surtout pour les systèmes complexes. Entraînez-vous à utiliser les deux pour vérifier vos résultats.

Normes

Les expressions de l'énergie interne dérivées de la mécanique statistique sont des lois fondamentales de la physique, utilisées dans tous les domaines, de l'astrophysique à la science des matériaux.

Formule(s)

Relation générale entre énergie interne et fonction de partition

Hypothèses

Le système est composé de \(N\) particules indépendantes et indiscernables. Cela nous permet d'écrire que l'énergie totale est simplement \(N\) fois l'énergie moyenne d'une particule.

Donnée(s)

La seule donnée nécessaire est l'expression de \(\ln Z_1\) :

- \(\ln Z_1 = \ln(1 + e^{-\beta \epsilon})\)

Astuces

L'utilisation de la variable \(\beta = 1/(k_B T)\) simplifie grandement les dérivées. Faites le calcul en fonction de \(\beta\) d'abord, puis remplacez \(\beta\) par son expression en fonction de \(T\) à la toute fin. Cela évite de manipuler des fractions complexes lors de la dérivation.

Schéma (Avant les calculs)

Niveaux d'énergie d'une particule

Calcul(s)

Étape 1 : Dérivation de \(\ln Z_1\) par rapport à \(\beta\)

Étape 2 : Application de la formule de \(U_m\)

Étape 3 : Simplification de l'expression

Schéma (Après les calculs)

Évolution de l'Énergie Interne Uₘ avec la Température

Réflexions

À \(T=0\), \(U_m=0\), ce qui est logique car toutes les particules sont dans l'état d'énergie nulle. À \(T \to \infty\), les deux niveaux sont équipopulés (50% de particules à l'énergie 0, 50% à l'énergie \(\epsilon\)). L'énergie moyenne par particule est donc \((0.5 \times 0) + (0.5 \times \epsilon) = \epsilon/2\). L'énergie molaire totale tend donc vers \(N_A \epsilon/2\). Le système est "saturé" en énergie.

Points de vigilance

N'oubliez pas le signe "moins" dans la formule de \(U\). C'est une erreur très courante. De même, la dérivation de l'exponentielle \(e^{-ax}\) par rapport à \(x\) donne \(-a e^{-ax}\), un autre signe moins facile à oublier.

Points à retenir

L'énergie interne d'un système est l'une des grandeurs thermodynamiques les plus importantes. Elle est directement accessible à partir de la fonction de partition par une simple opération de dérivation par rapport à \(\beta\).

Le saviez-vous ?

En magnétisme, un calcul très similaire permet de trouver l'aimantation d'un matériau paramagnétique. Les deux niveaux d'énergie correspondent alors à l'orientation du spin de l'électron (spin "up" ou "down") dans un champ magnétique externe.

FAQ

Résultat Final

A vous de jouer

Retrouvez ce même résultat en utilisant la formule \(U_m = N_A (P_0 \epsilon_0 + P_1 \epsilon_1)\).

Question 4 : Calcul numérique de \(U_m\) à 100 K

Principe

Il s'agit d'une application numérique directe de la formule littérale obtenue à la question précédente. L'objectif est de substituer les valeurs des constantes physiques et des paramètres du problème pour obtenir une valeur chiffrée de l'énergie interne.

Mini-Cours

La comparaison entre l'énergie d'excitation \(\epsilon\) et l'énergie d'agitation thermique \(k_B T\) est un concept central. Leur rapport, \(\epsilon/(k_B T)\), est un nombre sans dimension qui dicte le comportement du système. Si ce rapport est grand (basse T), le système est "gelé" dans son état fondamental. S'il est petit (haute T), l'agitation thermique domine et tous les états sont accessibles.

Remarque Pédagogique

Avant de vous lancer dans le calcul, estimez l'ordre de grandeur. Ici, \(k_B T \approx 1.38 \times 10^{-21} \text{ J}\), ce qui est du même ordre de grandeur que \(\epsilon = 2.0 \times 10^{-21} \text{ J}\). On s'attend donc à ce qu'une fraction non-négligeable des particules soit dans l'état excité, et donc à une énergie interne significative.

Normes

Les valeurs des constantes physiques fondamentales (\(N_A\), \(k_B\)) sont fixées par le Bureau International des Poids et Mesures (BIPM) et sont les mêmes pour tous les scientifiques et ingénieurs dans le monde, garantissant la reproductibilité des calculs.

Formule(s)

Formule de l'énergie interne molaire

Hypothèses

Les hypothèses sont celles du modèle, notamment que le système est bien en équilibre thermique à la température \(T=100 \text{ K}\).

Donnée(s)

On rappelle les valeurs numériques nécessaires :

| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Nombre d'Avogadro | \(N_A\) | \(6.022 \times 10^{23}\) | \(\text{mol}^{-1}\) |

| Écart énergétique | \(\epsilon\) | \(2.0 \times 10^{-21}\) | \(\text{J}\) |

| Constante de Boltzmann | \(k_B\) | \(1.381 \times 10^{-23}\) | \(\text{J.K}^{-1}\) |

| Température | \(T\) | 100 | \(\text{K}\) |

Astuces

Pour éviter les erreurs sur la calculatrice, calculez d'abord le terme \(k_B T\), puis le rapport \(\epsilon/(k_B T)\), puis l'exponentielle, et enfin l'expression complète. Décomposer le calcul en étapes simples minimise les risques.

Schéma (Avant les calculs)

Niveaux d'énergie d'une particule

Calcul(s)

Étape 1 : Calcul du rapport \(\epsilon / (k_B T)\)

Étape 2 : Calcul du terme exponentiel

Étape 3 : Calcul final de l'énergie interne molaire \(U_m\)

Schéma (Après les calculs)

Position du Résultat sur la Courbe Uₘ(T)

Réflexions

Une énergie interne de 229 J/mol est relativement faible par rapport aux énergies de réaction chimique (typiquement des kJ/mol), mais elle n'est pas nulle. Cela confirme que, bien que la majorité des particules soit à l'état fondamental, l'agitation thermique à 100K est suffisante pour en exciter une proportion notable, contribuant ainsi à l'énergie totale du système.

Points de vigilance

La plus grande source d'erreur dans ce type de calcul est la mauvaise gestion des puissances de 10. Utilisez la notation scientifique de votre calculatrice avec précaution. Vérifiez que toutes les unités sont bien dans le Système International (Joules, Kelvin, etc.) avant de commencer.

Points à retenir

L'application numérique permet de donner un sens physique concret aux expressions littérales. L'analyse du rapport sans dimension \(\epsilon/(k_B T)\) est la clé pour prédire le comportement du système sans même faire le calcul complet.

Le saviez-vous ?

Le produit \(k_B T\) est une énergie fondamentale qui apparaît partout en physique. À température ambiante (T ≈ 300 K), \(k_B T\) vaut environ 25 meV (milli-électron-volts). Les ingénieurs en semi-conducteurs utilisent constamment cette valeur comme référence pour savoir si les porteurs de charge (électrons, trous) peuvent franchir une barrière de potentiel.

FAQ

Résultat Final

A vous de jouer

Pour vous entraîner, calculez l'énergie interne molaire si la température était de 300 K.

Question 5 : Capacité calorifique molaire \(C_{V,m}\)

Principe

La capacité calorifique à volume constant (\(C_V\)) mesure la quantité d'énergie qu'il faut fournir au système pour augmenter sa température d'une unité, tout en gardant son volume constant. Physiquement, elle représente la capacité du système à "stocker" de l'énergie thermique.

Mini-Cours

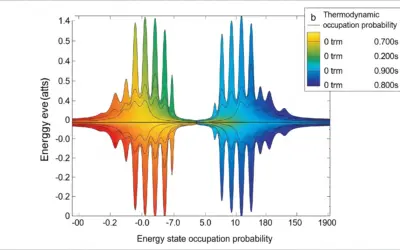

Dans un système à niveaux d'énergie discrets comme celui-ci, la capacité calorifique n'est pas constante. Elle est maximale lorsque l'énergie thermique (\(k_B T\)) est juste suffisante pour permettre aux particules de passer massivement du niveau fondamental au niveau excité. C'est à cette température que le système absorbe le plus efficacement la chaleur pour changer son état microscopique. Ce phénomène est connu sous le nom d'anomalie de Schottky.

Remarque Pédagogique

L'analyse des limites (ici \(T \to 0\) et \(T \to \infty\)) est un réflexe fondamental en physique. Elle permet de vérifier la cohérence du résultat avec l'intuition physique. Si une formule donne un résultat infini ou absurde à une limite physique, c'est souvent le signe d'une erreur de calcul.

Normes

La mesure de la capacité calorifique des matériaux est une technique de caractérisation standard en science des matériaux et en génie chimique. Les données sont compilées dans des bases de données de référence (par ex. NIST-JANAF) utilisées par les ingénieurs.

Formule(s)

Définition de la capacité calorifique molaire à volume constant

Hypothèses

On continue de travailler dans le cadre du modèle à deux niveaux pour des particules indépendantes.

Donnée(s)

On part de l'expression de \(U_m\) trouvée à la question 3 :

- \(U_m = N_A \epsilon (e^{\epsilon / (k_B T)} + 1)^{-1}\)

Astuces

La dérivation par rapport à \(T\) d'une fonction de \(1/T\) est un calcul courant. Utilisez la règle de dérivation en chaîne : \(\frac{d}{dT} f(1/T) = f'(1/T) \cdot \frac{-1}{T^2}\). Cela permet d'éviter de se perdre dans les fractions.

Schéma (Avant les calculs)

Anomalie de Schottky (Concept)

Calcul(s)

Étape 1 : Dérivation de \(U_m\) par rapport à \(T\)

Étape 2 : Calcul de la dérivée de l'exponentielle

Étape 3 : Substitution et simplification de l'expression finale

Analyse des limites :

- Lorsque \(T \to 0\) : \(\frac{\epsilon}{k_B T} \to \infty\). Le terme \(e^{\epsilon/(k_B T)}\) domine. \(C_{\text{V,m}} \approx N_A k_B (\frac{\epsilon}{k_B T})^2 \frac{e^{\dots}}{(e^{\dots})^2} \approx (\dots)^2 e^{-\epsilon/(k_B T)} \to 0\). L'exponentielle décroissante l'emporte sur le terme en \(T^{-2}\).

- Lorsque \(T \to \infty\) : \(\frac{\epsilon}{k_B T} \to 0\). L'exponentielle \(e^x \to 1\). Le dénominateur tend vers \((1+1)^2=4\). Le terme \((\frac{\epsilon}{k_B T})^2\) tend vers 0, emportant toute l'expression. Donc \(C_{\text{V,m}} \to 0\).

Schéma (Après les calculs)

Anomalie de Schottky (Détaillée)

Réflexions

La capacité calorifique est nulle aux deux extrêmes. À \(T \to 0\), l'énergie thermique est insuffisante pour exciter les particules, donc le système n'absorbe pas de chaleur. À \(T \to \infty\), le système est saturé (populations 50/50), et fournir de l'énergie ne change plus significativement la répartition des particules, donc l'absorption de chaleur redevient très faible. Le maximum a lieu lorsque l'énergie thermique permet la transition la plus efficace, c'est-à-dire quand \(k_B T \sim \epsilon\).

Points de vigilance

La dérivation est complexe et implique la règle de la chaîne à plusieurs reprises. Procédez méthodiquement. L'analyse des limites nécessite de comparer la croissance des polynômes (comme \(T^{-2}\)) à celle des exponentielles (qui gagnent toujours).

Points à retenir

La capacité calorifique des systèmes avec des niveaux d'énergie discrets n'est pas constante. Elle présente un pic (Anomalie de Schottky) à une température caractéristique de l'écart énergétique, et s'annule à très haute et très basse température.

Le saviez-vous ?

L'anomalie de Schottky a une grande importance historique et expérimentale. Sa détection dans des matériaux à basse température a été une des premières preuves de la quantification de l'énergie dans les solides, bien avant qu'on puisse observer directement les niveaux d'énergie avec des spectroscopes modernes.

FAQ

Résultat Final

A vous de jouer

En utilisant les données de l'énoncé, à quelle température (en K) le pic de capacité calorifique devrait-il apparaître ?

Réponse : \(T_{\text{pic}} \approx 0.42 \times (2.0 \times 10^{-21} \text{ J}) / (1.381 \times 10^{-23} \text{ J.K}^{-1}) \approx 60.8 \text{ K}\)

Outil Interactif : Simulateur du Système à Deux Niveaux

Utilisez les curseurs pour faire varier la température du système et l'écart énergétique entre les deux niveaux. Observez en temps réel l'impact sur les populations, l'énergie interne et la capacité calorifique. Le graphique illustre l'anomalie de Schottky.

Paramètres d'Entrée

Résultats Clés (par mole)

Quiz Final : Testez vos connaissances

1. Lorsque la température \(T\) tend vers l'infini, que devient la probabilité d'occupation de l'état excité (\(P_1\)) ?

2. L'anomalie de Schottky (le pic de capacité calorifique) se produit lorsque...

3. Si l'on doublait la valeur de l'écart énergétique \(\epsilon\), le pic de la capacité calorifique...

4. Quelle est la valeur maximale de l'énergie interne molaire que le système peut atteindre à très haute température ?

5. Pourquoi la capacité calorifique tend-elle vers zéro à haute température ?

- Fonction de Partition (\(Z\))

- Somme des facteurs de Boltzmann sur tous les états microscopiques accessibles à un système. C'est la quantité centrale de la thermodynamique statistique car toutes les grandeurs thermodynamiques (énergie, entropie, etc.) peuvent en être dérivées.

- Anomalie de Schottky

- Le pic caractéristique observé dans la capacité calorifique de certains systèmes (notamment à deux niveaux) à basse température. Il correspond à l'énergie thermique devenant suffisante pour peupler de manière significative les états excités.

- Ensemble Canonique

- En thermodynamique statistique, un ensemble d'un grand nombre de copies virtuelles d'un système, toutes en équilibre thermique avec un grand réservoir de chaleur à une température constante \(T\). C'est le cadre utilisé dans cet exercice.

D’autres exercices de Thermodynamique Statistique:

0 commentaires