Fluctuations d'Énergie dans l'Ensemble Canonique

Contexte : La Thermodynamique Statistique et l'Ensemble CanoniqueUn ensemble statistique représentant une collection de systèmes identiques, chacun en équilibre thermique avec un réservoir de chaleur à une température T constante..

En thermodynamique, nous décrivons l'état d'un système macroscopique avec des grandeurs comme la température, la pression ou l'énergie. La thermodynamique statistique nous apprend que ces grandeurs macroscopiques sont en réalité des moyennes sur les états microscopiques possibles du système. Dans l'ensemble canonique, un système peut échanger de l'énergie avec un réservoir à température fixe. Par conséquent, son énergie n'est pas constante mais fluctue autour d'une valeur moyenne. Cet exercice a pour but de quantifier ces fluctuations et de les relier à une grandeur macroscopique mesurable : la capacité thermique.

Remarque Pédagogique : Cet exercice illustre un principe fondamental de la physique statistique : les fluctuations diminuent avec la taille du système. Vous comprendrez pourquoi l'énergie d'un système macroscopique nous paraît parfaitement constante au quotidien, alors qu'elle fluctue en permanence à l'échelle microscopique.

Objectifs Pédagogiques

- Maîtriser le lien entre l'énergie moyenne et la fonction de partition canonique.

- Savoir dériver l'expression de la variance de l'énergie (fluctuation quadratique moyenne).

- Comprendre la relation profonde entre les fluctuations d'énergie et la capacité thermique.

- Appliquer ces concepts à un cas concret (gaz parfait) et interpréter l'ordre de grandeur des fluctuations.

Données de l'étude

Modèle du Système

Système en contact avec un réservoir de chaleur

| Paramètre | Description |

|---|---|

| N, V, T | Nombre de particules, Volume, Température (constante) |

| \(k_B\) | Constante de Boltzmann (\(1.381 \times 10^{-23} \text{ J/K}\)) |

| \(\beta\) | Paramètre de température inverse, défini par \(\beta = 1/(k_B T)\) |

Questions à traiter

- Exprimer l'énergie interne moyenne \(\langle E \rangle\) d'un système dans l'ensemble canonique en fonction de sa fonction de partition \(Z(\beta, V, N)\).

- Dériver l'expression de la variance de l'énergie, \(\sigma_E^2 = \langle E^2 \rangle - \langle E \rangle^2\), en fonction de la fonction de partition \(Z\).

- Montrer que la fluctuation quadratique de l'énergie est directement liée à la capacité thermique à volume constant \(C_V\) par la relation : \(\sigma_E^2 = k_B T^2 C_V\).

- On considère 1 mole de gaz parfait monoatomique (Argon) à T = 300 K. Calculer la valeur numérique de l'écart-type de l'énergie \(\sigma_E\).

- Pour le même système, calculer la fluctuation relative \(\sigma_E / \langle E \rangle\) et commenter la signification physique de ce résultat.

Les bases sur l'Ensemble Canonique

L'ensemble canonique est l'outil statistique utilisé pour décrire un système en contact thermique avec un réservoir de chaleur. Le système peut échanger de l'énergie avec le réservoir, sa température est donc fixée mais son énergie fluctue.

1. Probabilité et Fonction de Partition

La probabilité \(P_i\) qu'un système soit dans un micro-état \(i\) d'énergie \(E_i\) est donnée par la distribution de Boltzmann :

\[ P_i = \frac{e^{-\beta E_i}}{Z} \]

où la fonction de partition canonique \(Z\) est la somme sur tous les états possibles :

\[ Z = \sum_i e^{-\beta E_i} \]

\(Z\) est une quantité fondamentale qui contient toute l'information thermodynamique du système.

2. Valeur Moyenne d'une Observable

La valeur moyenne \(\langle A \rangle\) d'une observable physique \(A\) (dont la valeur dans l'état \(i\) est \(A_i\)) est une moyenne pondérée par les probabilités \(P_i\) :

\[ \begin{aligned} \langle A \rangle &= \sum_i A_i P_i \\ &= \frac{1}{Z} \sum_i A_i e^{-\beta E_i} \end{aligned} \]

Correction : Fluctuations d'Énergie dans l'Ensemble Canonique

Question 1 : Calcul de l'énergie moyenne \(\langle E \rangle\)

Principe (le concept physique)

L'idée est d'utiliser la définition de la valeur moyenne d'une observable, appliquée à l'énergie \(E\). On va montrer que le calcul de cette somme peut être astucieusement remplacé par une dérivation de la fonction de partition \(Z\), qui est bien plus facile à manipuler.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

La fonction de partition \(Z\) est la pierre angulaire de la thermodynamique statistique. Elle agit comme une fonction génératrice : ses dérivées par rapport à ses variables naturelles (comme \(\beta\)) permettent d'obtenir toutes les grandeurs thermodynamiques moyennes du système (\(\langle E \rangle\), Pression, Entropie...).

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

Retenez cette astuce fondamentale : multiplier par une grandeur à l'intérieur d'une somme de Boltzmann (\(\sum_i A_i e^{-\beta E_i}\)) équivaut souvent à une opération de dérivation sur la fonction de partition. C'est une technique puissante et récurrente en physique statistique.

Normes (la référence réglementaire)

En thermodynamique statistique fondamentale, il n'y a pas de "normes" au sens réglementaire du génie civil. Les "règles" sont les postulats de la physique statistique, et nos calculs sont basés sur la distribution de Boltzmann, qui est la loi fondamentale décrivant l'équilibre thermique pour l'ensemble canonique.

Formule(s) (l'outil mathématique)

Définition de l'énergie moyenne

Définition de la fonction de partition

Hypothèses (le cadre du calcul)

Le calcul est valide pour tout système qui respecte les conditions de l'ensemble canonique :

- Le système est en équilibre thermique avec un réservoir à température T.

- Le nombre de particules N et le volume V sont constants.

- Les niveaux d'énergie \(E_i\) sont discrets ou continus, la dérivation est formelle.

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

Pour cette première question, il s'agit d'une dérivation purement théorique. Aucune valeur numérique n'est nécessaire. Nous travaillons uniquement avec les définitions de \(Z\) et \(\langle E \rangle\).

Astuces (Pour aller plus vite)

L'utilisation de la dérivée logarithmique est très élégante. Souvenez-vous que \(\frac{d(\ln u)}{dx} = \frac{1}{u} \frac{du}{dx}\). En appliquant cela à \(Z\), on obtient directement \(\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta} = \frac{1}{Z} \frac{\partial Z}{\partial \beta}\), ce qui simplifie l'écriture et mène directement au résultat final.

Schéma (Avant les calculs)

Schéma Conceptuel de la Dérivation

Calcul(s) (l'application numérique)

Dérivation de la fonction de partition Z

Relation avec l'énergie moyenne

Schéma (Après les calculs)

Comportement Qualitatif de l'Énergie Moyenne

Réflexions (l'interprétation du résultat)

Cette formule est très puissante. Elle signifie que si nous sommes capables de calculer la fonction de partition \(Z\) (ce qui est souvent le cœur du problème en physique statistique), nous pouvons obtenir l'énergie interne moyenne, une grandeur thermodynamique essentielle, par une simple dérivation. C'est un pont direct entre le monde microscopique (la somme sur les états dans Z) et le monde macroscopique (\(\langle E \rangle\)).

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

Attention au signe négatif ! Il est crucial et facile à oublier. Il provient de la dérivation de l'exponentielle \(e^{-\beta E_i}\). Assurez-vous aussi que la dérivation est bien partielle, en gardant V et N constants.

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

L'énergie moyenne dans l'ensemble canonique est la dérivée logarithmique de la fonction de partition par rapport à \(-\beta\). C'est LA formule à mémoriser pour cette question.

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

Le formalisme de la fonction de partition a été largement développé par Josiah Willard Gibbs, un physicien américain considéré comme l'un des pères fondateurs de la thermodynamique statistique. Son travail a permis d'unifier la mécanique et la thermodynamique.

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer (pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

Sachant que l'entropie S est donnée par \(S = k_B (\ln Z + \beta \langle E \rangle)\), montrez que vous pouvez retrouver la relation thermodynamique bien connue \( \langle E \rangle = F + TS \), où \(F = -k_B T \ln Z\) est l'énergie libre de Helmholtz.

Question 2 : Expression de la variance de l'énergie \(\sigma_E^2\)

Principe (le concept physique)

De la même manière que pour \(\langle E \rangle\), nous allons exprimer \(\langle E^2 \rangle\) en utilisant une dérivée de la fonction de partition. La variance \(\sigma_E^2\), qui mesure le carré de l'amplitude typique des fluctuations autour de la moyenne, s'obtiendra ensuite par la formule statistique standard \(\sigma_E^2 = \langle E^2 \rangle - \langle E \rangle^2\).

Mini-Cours (approfondissement théorique)

En statistiques, la variance est une mesure de la dispersion d'un ensemble de valeurs. Une variance élevée indique que les valeurs sont très étalées autour de la moyenne, tandis qu'une variance faible indique qu'elles sont regroupées près de la moyenne. Ici, elle quantifie à quel point l'énergie du système "oscille" autour de sa valeur d'équilibre \(\langle E \rangle\).

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

Notez le motif qui émerge : la moyenne \(\langle E \rangle\) est liée à la dérivée première de \(\ln Z\). Il est donc naturel de suspecter que la variance, qui implique \(\langle E^2 \rangle\), soit liée à la dérivée seconde. C'est effectivement le cas, et ce type de relation entre les moments d'une distribution et les dérivées de la fonction génératrice est très général.

Normes (la référence réglementaire)

Comme pour la question 1, le cadre est celui des principes fondamentaux de la physique statistique. Il n'y a pas de norme externe.

Formule(s) (l'outil mathématique)

Définition de la variance

Définition du moment d'ordre 2

Hypothèses (le cadre du calcul)

Les hypothèses sont identiques à celles de la question 1 (système en équilibre dans l'ensemble canonique).

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

Il s'agit encore d'une dérivation théorique. Nous utilisons les définitions et le résultat de la question 1.

Astuces (Pour aller plus vite)

L'opération "dériver par rapport à \(\beta\)" fait "descendre" un facteur \(-E_i\) dans la somme. Pour faire descendre un facteur \(E_i^2\), il suffit donc de dériver deux fois. Cette intuition permet de trouver rapidement la forme de \(\langle E^2 \rangle\).

Schéma (Avant les calculs)

Distribution de Probabilité de l'Énergie

Calcul(s) (l'application numérique)

Calcul de la dérivée seconde de Z

Expression de la moyenne du carré de l'énergie

Simplification finale pour la variance

On peut montrer que \(\sigma_E^2 = \langle E^2 \rangle - \langle E \rangle^2\) se simplifie en une dérivée de \(\langle E \rangle\). En effet, \(\sigma_E^2 = \frac{\partial^2 \ln Z}{\partial \beta^2} = \frac{\partial}{\partial \beta} \left(\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta}\right) = -\frac{\partial \langle E \rangle}{\partial \beta}\).

Schéma (Après les calculs)

Schéma Conceptuel de la Dérivation (Variance)

Réflexions (l'interprétation du résultat)

La variance \(\sigma_E^2\) est égale à \(-\frac{\partial \langle E \rangle}{\partial \beta}\). Puisque \(\langle E \rangle\) est une fonction croissante de la température T, elle est une fonction décroissante de \(\beta = 1/k_B T\). Sa dérivée par rapport à \(\beta\) est donc négative, ce qui garantit que la variance \(\sigma_E^2\) est toujours positive, comme il se doit pour un carré.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

Le calcul de \(\frac{\partial^2 \ln Z}{\partial \beta^2}\) à partir de \(\ln Z\) peut être source d'erreur. Il est souvent plus simple d'utiliser la relation \(\sigma_E^2 = -\frac{\partial \langle E \rangle}{\partial \beta}\) une fois qu'elle est établie.

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

La variance de l'énergie est la dérivée de l'énergie moyenne par rapport à \(-\beta\). C'est la deuxième formule clé qui relie les moments de l'énergie aux dérivées de la fonction de partition.

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

Ce type de relation est une version simple du "théorème de fluctuation-dissipation". Ce théorème fondamental stipule qu'il existe un lien profond entre les fluctuations spontanées d'un système à l'équilibre (comme \(\sigma_E^2\)) et sa réponse à une perturbation extérieure (ici, la capacité thermique, qui mesure la réponse de l'énergie à un changement de température).

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer (pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

Considérez un système simple à deux niveaux d'énergie, \(E_0 = 0\) et \(E_1 = \epsilon\). Calculez sa fonction de partition Z, puis son énergie moyenne \(\langle E \rangle\), et enfin sa variance \(\sigma_E^2\) en utilisant la formule que nous venons de dériver.

Question 3 : Lien entre Fluctuation et Capacité Thermique

Principe (le concept physique)

Cette étape cruciale relie une grandeur microscopique (la fluctuation d'énergie \(\sigma_E^2\)) à une grandeur macroscopique et mesurable (la capacité thermique \(C_V\)). La preuve se fait en partant du résultat de la question 2 (\(\sigma_E^2 = -\frac{\partial \langle E \rangle}{\partial \beta}\)) et en effectuant un simple changement de variable de dérivation.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

La capacité thermique \(C_V\) mesure la "résistance" d'un système à changer de température. Un système avec une grande \(C_V\) peut absorber beaucoup d'énergie pour une faible augmentation de T. Cette relation montre que les systèmes à grande capacité thermique sont aussi ceux qui présentent les plus grandes fluctuations d'énergie à l'équilibre.

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

C'est un résultat magnifique. Il nous dit que nous pouvons "mesurer" l'amplitude des fluctuations microscopiques de l'énergie en effectuant une mesure purement macroscopique au laboratoire : celle de la capacité thermique. C'est un pont direct et quantitatif entre le monde microscopique et le monde macroscopique.

Normes (la référence réglementaire)

La définition de la capacité thermique \(C_V = (\partial \langle E \rangle / \partial T)_V\) est une définition standard en thermodynamique, valable universellement.

Formule(s) (l'outil mathématique)

Définition de la capacité thermique

Résultat pour la variance

Hypothèses (le cadre du calcul)

Les hypothèses sont toujours celles de l'ensemble canonique.

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

Nous avons besoin de la relation entre \(\beta\) et T : \(\beta = 1/(k_B T)\).

Astuces (Pour aller plus vite)

Le changement de variable est la seule étape technique. Utilisez la règle de dérivation en chaîne : \(\frac{\partial f}{\partial T} = \frac{\partial f}{\partial \beta} \frac{d\beta}{dT}\). Une fois que vous avez calculé \(\frac{d\beta}{dT}\), le reste suit tout seul.

Schéma (Avant les calculs)

Relation Conceptuelle : Pente et Capacité

Calcul(s) (l'application numérique)

Calcul de la dérivée de beta par rapport à T

Application de la règle de la chaîne à C_V

Substitution de la variance

Schéma (Après les calculs)

Pont entre les Mondes Microscopique et Macroscopique

Réflexions (l'interprétation du résultat)

Cette relation est remarquable. Elle montre qu'un système capable de stocker beaucoup d'énergie (grande \(C_V\)) est aussi un système où l'énergie fluctue beaucoup. C'est intuitif : si de nombreux degrés de liberté peuvent être excités par l'énergie thermique, alors l'énergie instantanée du système aura de nombreuses façons de se répartir, menant à de plus grandes fluctuations.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

Encore une fois, attention aux signes lors de la dérivation et de la substitution. Une erreur de signe peut laisser croire que la variance est négative, ce qui est physiquement impossible.

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

La variance de l'énergie est directement proportionnelle à la capacité thermique. C'est la connexion quantitative entre le monde microscopique des fluctuations et le monde macroscopique des mesures de chaleur.

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

Cette relation a des conséquences pratiques. Par exemple, près d'une transition de phase (comme l'eau qui bout), la capacité thermique peut diverger et devenir très grande. La formule nous dit qu'à ce point critique, les fluctuations d'énergie deviennent également gigantesques !

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer (pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

Pour de nombreux solides à haute température, la loi de Dulong et Petit stipule que \(C_V \approx 3Nk_B\). Quelle est alors l'expression de la variance de l'énergie \(\sigma_E^2\) pour un tel solide ?

Question 4 : Application au gaz parfait monoatomique

Principe (le concept physique)

Nous allons appliquer la formule générale \(\sigma_E^2 = k_B T^2 C_V\) au cas spécifique et bien connu du gaz parfait monoatomique, pour lequel les expressions de \(\langle E \rangle\) et \(C_V\) sont parmi les premiers résultats enseignés en thermodynamique.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

Pour un gaz parfait monoatomique, l'énergie est uniquement de l'énergie cinétique de translation. Le théorème d'équipartition de l'énergie nous dit que chaque degré de liberté quadratique en position ou en impulsion contribue pour \(\frac{1}{2} k_B T\) à l'énergie moyenne. Avec 3 directions de translation, on a 3 degrés de liberté, d'où \(\langle E \rangle = N \cdot \frac{3}{2} k_B T\).

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

C'est un exercice classique d'application numérique. L'objectif est de s'assurer que vous savez manipuler les formules, les constantes physiques (R, \(k_B\), \(N_A\)) et les unités pour obtenir un résultat concret. Soyez méthodique.

Normes (la référence réglementaire)

Les formules pour le gaz parfait sont des résultats standards de la thermodynamique et de la physique statistique.

Formule(s) (l'outil mathématique)

Formules pour le gaz parfait monoatomique

Formule des fluctuations

Hypothèses (le cadre du calcul)

- Le système est un gaz parfait (pas d'interactions entre particules).

- Le gaz est monoatomique (pas de degrés de liberté de rotation ou de vibration).

- Le système se comporte classiquement (pas d'effets quantiques).

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| \(\text{Nombre de moles}\) | n | 1 | \(\text{mol}\) |

| \(\text{Température}\) | T | 300 | \(\text{K}\) |

| \(\text{Constante des gaz parfaits}\) | R | 8.314 | \(\text{J/(mol}\cdot\text{K)}\) |

| \(\text{Constante de Boltzmann}\) | \(k_B\) | \(1.381 \times 10^{-23}\) | \(\text{J/K}\) |

Astuces (Pour aller plus vite)

On sait que \(C_V = \frac{3}{2} N k_B\). On peut donc écrire \(\sigma_E^2 = k_B T^2 (\frac{3}{2} N k_B) = \frac{3}{2} N (k_B T)^2\). On en déduit directement \(\sigma_E = \sqrt{\frac{3}{2}N} k_B T\). Ceci peut simplifier le calcul final.

Schéma (Avant les calculs)

Modèle d'un Gaz Parfait Monoatomique

Calcul(s) (l'application numérique)

Calcul de la capacité thermique C_V

Calcul de la variance de l'énergie

Calcul de l'écart-type de l'énergie

Schéma (Après les calculs)

Comparaison d'Échelle : Énergie Moyenne vs Fluctuation

Réflexions (l'interprétation du résultat)

L'écart-type est de l'ordre de \(10^{-9}\) Joules. C'est une énergie extrêmement faible à l'échelle macroscopique, mais non nulle. Elle représente l'amplitude typique des échanges d'énergie incessants entre la mole de gaz et le réservoir de chaleur.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

La principale source d'erreur est la confusion entre les constantes \(R\) et \(k_B\). Rappelez-vous que \(R = N_A k_B\). \(R\) est par mole, \(k_B\) est par particule. La formule \(\sigma_E^2 = k_B T^2 C_V\) utilise la capacité thermique totale du système, \(C_V\), et non la capacité molaire.

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

Savoir appliquer les formules générales à des cas modèles comme le gaz parfait est une compétence essentielle. Retenez l'ordre de grandeur : pour un système macroscopique, l'écart-type de l'énergie est très petit en valeur absolue.

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

L'Argon est utilisé dans les ampoules à incandescence pour empêcher le filament de tungstène de brûler. C'est aussi le gaz utilisé dans de nombreuses applications de soudage (soudage TIG/MIG) pour créer une atmosphère inerte qui protège le métal en fusion de l'oxydation.

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer (pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

Calculez l'écart-type de l'énergie \(\sigma_E\) pour une seule particule d'Argon à 300 K. Comparez le résultat à l'énergie moyenne de cette particule.

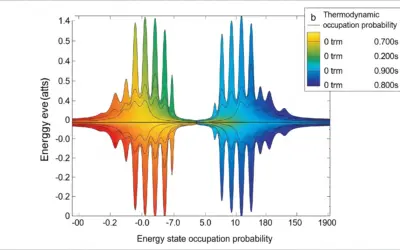

Question 5 : Calcul de la fluctuation relative

Principe (le concept physique)

La fluctuation relative \(\sigma_E / \langle E \rangle\) est une mesure sans dimension de l'importance des fluctuations par rapport à l'énergie moyenne. Elle est plus parlante que la valeur de \(\sigma_E\) seule pour juger si les fluctuations sont "grandes" ou "petites" et pour comprendre l'émergence du comportement thermodynamique à partir de la physique statistique.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

La loi des grands nombres en statistiques stipule que la moyenne d'un grand nombre de variables aléatoires indépendantes tend vers l'espérance théorique. En physique, cela se traduit par le fait que les fluctuations relatives des grandeurs extensives (comme l'énergie) diminuent à mesure que la taille du système (N) augmente, typiquement en \(1/\sqrt{N}\).

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

C'est LE résultat à comprendre de cet exercice. Il montre pourquoi la thermodynamique classique (qui postule des grandeurs bien définies) est une excellente approximation pour les systèmes macroscopiques. Le monde macroscopique est "calme" et prédictible parce qu'il est la moyenne d'un nombre astronomique de fluctuations microscopiques qui s'annulent en grande partie.

Normes (la référence réglementaire)

Pas de normes applicables.

Formule(s) (l'outil mathématique)

Définition de la fluctuation relative

Hypothèses (le cadre du calcul)

Les hypothèses sont les mêmes que pour la question 4 (gaz parfait monoatomique).

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

Pour ce calcul, nous utilisons le résultat de la question précédente ainsi que les données initiales du système.

| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Écart-type de l'énergie (calculé en Q4) | \(\sigma_E\) | \(3.94 \times 10^{-9}\) | \(\text{J}\) |

| Nombre de moles | n | 1 | \(\text{mol}\) |

| Température | T | 300 | \(\text{K}\) |

| Constante des gaz parfaits | R | 8.314 | \(\text{J/(mol}\cdot\text{K)}\) |

Astuces (Pour aller plus vite)

On peut calculer la fluctuation relative de façon purement symbolique d'abord : \(\langle E \rangle = \frac{3}{2} N k_B T\) et \(\sigma_E = \sqrt{\frac{3}{2} N (k_B T)^2} = k_B T \sqrt{\frac{3}{2}N}\). Le rapport donne \(\frac{\sigma_E}{\langle E \rangle} = \frac{k_B T \sqrt{3N/2}}{(3/2) N k_B T} = \sqrt{\frac{2}{3N}}\). Ce calcul est plus rapide et montre directement la dépendance en \(1/\sqrt{N}\).

Schéma (Avant les calculs)

Décroissance de la Fluctuation Relative

Calcul(s) (l'application numérique)

Calcul de l'énergie moyenne \(\langle E \rangle\)

Calcul de la fluctuation relative

Schéma (Après les calculs)

Localisation du Résultat sur la Courbe

Réflexions (l'interprétation du résultat)

Ce résultat est extraordinairement petit ! Il signifie que les fluctuations d'énergie sont de l'ordre d'un millième de milliardième de la valeur moyenne. C'est la raison pour laquelle, à l'échelle macroscopique, l'énergie interne d'un système à température constante nous semble parfaitement définie et stable. Les fluctuations existent, mais elles sont totalement négligeables.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

Ne soyez pas surpris par un résultat aussi petit, il est physiquement correct et très significatif. Une erreur commune serait de mal gérer les puissances de 10 lors du calcul final.

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

La fluctuation relative d'une grandeur extensive est inversement proportionnelle à la racine carrée du nombre de particules : \[ \frac{\sigma_E}{\langle E \rangle} \propto \frac{1}{\sqrt{N}} \] Pour \(N \sim N_A \approx 10^{23}\), cette valeur devient infime. C'est le cœur de la justification de la thermodynamique classique à partir des principes de la physique statistique.

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

Le même principe s'applique à la densité d'un fluide. Les fluctuations de densité existent (c'est ce qui cause la diffusion de la lumière et explique pourquoi le ciel est bleu !), mais à notre échelle, la densité de l'eau dans un verre nous paraît parfaitement uniforme car les fluctuations relatives sont en \(1/\sqrt{N}\) et donc infimes.

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer (pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

Par combien de particules faudrait-il diviser le système pour que les fluctuations relatives atteignent 1% (c'est-à-dire 0.01) ? Cela vous donnera une idée de la taille d'un système "mésoscopique" où les fluctuations commencent à compter.

Outil Interactif : L'échelle des Fluctuations

Utilisez cet outil pour explorer comment la fluctuation relative de l'énergie dépend du nombre de particules (N) et de la température (T) pour un gaz parfait monoatomique.

Paramètres d'Entrée

Résultats Clés

Quiz Final : Testez vos connaissances

1. Dans l'ensemble canonique, quelle grandeur est fixée et constante ?

2. La fluctuation quadratique de l'énergie, \(\sigma_E^2\), est directement proportionnelle à...

3. Si on double le nombre de particules N d'un système, la fluctuation relative \(\sigma_E / \langle E \rangle\)...

4. Pourquoi ne percevons-nous pas les fluctuations d'énergie dans notre vie de tous les jours ?

5. La fonction de partition Z est utile car...

Glossaire

- Ensemble Canonique

- En physique statistique, un ensemble de systèmes identiques qui peuvent échanger de l'énergie avec un réservoir de chaleur (thermostat) à température T constante. Le nombre de particules N et le volume V sont également fixes.

- Fonction de Partition (Z)

- Une somme sur tous les micro-états possibles du système, pondérée par le facteur de Boltzmann \(e^{-\beta E_i}\). Elle centralise toute l'information thermodynamique du système.

- Fluctuation

- L'écart spontané d'une grandeur physique par rapport à sa valeur moyenne. En thermodynamique statistique, on la quantifie souvent par la variance ou l'écart-type.

- Capacité Thermique (\(C_V\))

- Une mesure de la quantité de chaleur qu'il faut fournir à un système pour augmenter sa température d'une unité, à volume constant. Elle est définie par \(C_V = (\partial \langle E \rangle / \partial T)_V\).

D’autres exercices de Thermodynamique Statistique:

0 commentaires