Équation de Fokker-Planck et Processus Stochastiques

Contexte : Du mouvement Brownien à la thermodynamique hors-équilibre.

La thermodynamique des processus irréversibles cherche à décrire les systèmes qui ne sont pas à l'équilibre thermodynamique. Au cœur de cette discipline se trouvent les processus stochastiques, qui modélisent des phénomènes où le hasard joue un rôle crucial, comme le mouvement d'une particule dans un fluide (mouvement Brownien). L'équation de Fokker-PlanckC'est une équation aux dérivées partielles qui décrit l'évolution temporelle de la fonction de densité de probabilité de la position d'une particule soumise à des forces déterministes (dérive) et des forces aléatoires (diffusion). est un outil mathématique puissant qui permet de décrire l'évolution de la distribution de probabilité de ces systèmes. Cet exercice vous guidera dans la résolution d'un cas classique : une particule brownienne dans un potentiel harmonique.

Remarque Pédagogique : Cet exercice illustre comment un concept mathématique abstrait (une équation aux dérivées partielles) permet de prédire des quantités physiques mesurables (comme la dispersion moyenne d'un ensemble de particules). Nous allons lier la dynamique microscopique (forces sur une particule) à l'évolution macroscopique d'une distribution de probabilité, une démarche fondamentale en physique statistique.

Objectifs Pédagogiques

- Comprendre les termes de dérive et de diffusion dans l'équation de Fokker-Planck.

- Appliquer l'équation à un système physique : l'oscillateur harmonique amorti.

- Trouver la distribution de probabilité stationnaire (équilibre thermodynamique).

- Calculer la variance de la position et interpréter sa relation avec la température (théorème d'équipartition).

- Se familiariser avec les concepts de processus stochastiques et de thermodynamique hors-équilibre.

Données de l'étude

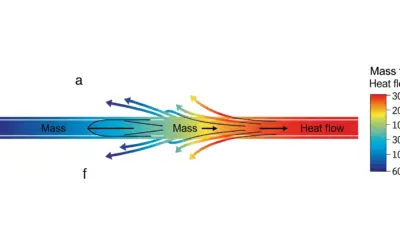

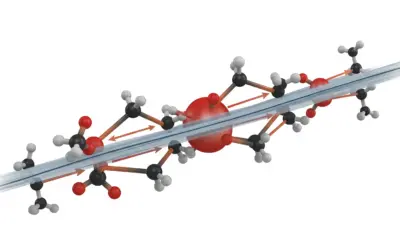

Schéma : Particule dans un potentiel harmonique

| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité (SI) |

|---|---|---|---|

| Coefficient de friction | \(\gamma\) | \(1 \times 10^{-8}\) | \(\text{kg}/\text{s}\) |

| Constante de Boltzmann | \(k_B\) | \(1.38 \times 10^{-23}\) | \(\text{J}/\text{K}\) |

| Température | \(T\) | 300 | \(\text{K}\) |

| Raideur du potentiel | \(k\) | \(1 \times 10^{-6}\) | \(\text{N}/\text{m}\) |

Questions à traiter

- Identifier le coefficient de dérive \(D^{(1)}(x)\) et le coefficient de diffusion \(D^{(2)}(x)\).

- Trouver la distribution de probabilité stationnaire \(P_{\text{st}}(x)\) en résolvant l'équation pour \(\partial P / \partial t = 0\).

- Montrer que la distribution stationnaire est une distribution de Gauss (ou normale).

- Calculer la variance \(\langle x^2 \rangle\) de la position de la particule à l'état stationnaire et vérifier le théorème d'équipartition de l'énergie.

Les bases des Processus Stochastiques

Avant la correction, revoyons les concepts fondamentaux de l'équation de Fokker-Planck.

1. L'Équation Générale :

L'équation de Fokker-Planck décrit l'évolution d'une densité de probabilité \(P(x,t)\) et s'écrit généralement :

\[ \frac{\partial P}{\partial t} = - \frac{\partial}{\partial x} [D^{(1)}(x) P] + \frac{\partial^2}{\partial x^2} [D^{(2)}(x) P] \]

2. Le Terme de Dérive (\(D^{(1)}\)) :

Ce terme représente l'effet des forces déterministes (non-aléatoires). Il "pousse" la distribution de probabilité vers les zones de plus faible potentiel. C'est un courant de probabilité qui tend à concentrer la distribution. Dans notre cas, la force de rappel \(-kx\) tire la particule vers \(x=0\), créant une dérive vers l'origine.

3. Le Terme de Diffusion (\(D^{(2)}\)) :

Ce terme représente l'effet des forces aléatoires (les collisions avec les molécules du fluide). Il tend à étaler la distribution de probabilité, augmentant l'incertitude sur la position de la particule. Il est directement lié à la température via la relation d'Einstein. L'équilibre est atteint lorsque la dérive qui concentre la distribution est exactement compensée par la diffusion qui l'étale.

Correction : Équation de Fokker-Planck pour l'Oscillateur Harmonique

Question 1 : Identifier les coefficients de dérive et de diffusion

Principe (le concept physique)

Il s'agit d'identifier les termes de notre équation spécifique par comparaison avec la forme générale de l'équation de Fokker-Planck. Le coefficient de dérive \(D^{(1)}\) est associé à la première dérivée spatiale et représente la vitesse moyenne induite par la force déterministe. Le coefficient de diffusion \(D^{(2)}\) est associé à la seconde dérivée et quantifie l'amplitude des fluctuations aléatoires.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

La dérive est liée à la force déterministe \(F(x)\) par \(D^{(1)}(x) = F(x)/\gamma\). La diffusion est liée à la température par la relation d'Einstein \(D^{(2)} = k_B T / \gamma\). Ces liens connectent la description microscopique (forces) à la description mésoscopique (coefficients de l'équation).

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

Imaginez une vallée (le potentiel) sous une pluie battante (les fluctuations). La dérive est la tendance de l'eau à couler vers le fond de la vallée. La diffusion est l'éclaboussement aléatoire des gouttes de pluie qui tend à mouiller aussi les flancs de la vallée.

Normes (la référence réglementaire)

Il n'y a pas de "norme" au sens de l'ingénierie, mais la forme de l'équation de Fokker-Planck et la relation d'Einstein sont des résultats standards et fondamentaux de la physique statistique hors-équilibre, validés par un siècle d'expériences et de théorie.

Formule(s) (l'outil mathématique)

On compare l'équation donnée :

à la forme canonique :

Hypothèses (le cadre du calcul)

On suppose que le processus est Markovien (l'avenir ne dépend que du présent, pas du passé) et que les fluctuations sont rapides et non corrélées (bruit blanc), ce qui est une bonne approximation pour une particule macroscopique dans un fluide.

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

Les "données" sont les termes de l'équation fournie dans l'énoncé.

Astuces(Pour aller plus vite)

Pour identifier rapidement les termes, regardez les dérivées. Le terme avec \(\partial/\partial x\) est lié à la dérive, celui avec \(\partial^2/\partial x^2\) est lié à la diffusion. Faites juste attention au signe négatif dans la forme canonique de la dérive.

Schéma (Avant les calculs)

Anatomie de l'Équation de Fokker-Planck

Calcul(s) (l'application numérique)

Par identification directe, en faisant attention au signe :

Schéma (Après les calculs)

Nos Coefficients Spécifiques

Réflexions (l'interprétation du résultat)

La dérive \(D^{(1)}(x)\) est une fonction linéaire de \(x\) qui pousse la particule vers l'origine (car \(D^{(1)}\) a le signe opposé de \(x\)). La diffusion \(D^{(2)}\) est constante, signifiant que l'intensité des "coups" aléatoires ne dépend pas de la position de la particule. C'est une caractéristique du bruit thermique blanc.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

L'erreur la plus commune est d'oublier le signe négatif dans la définition canonique du terme de dérive, \(-\partial_x(D^{(1)}P)\). Cela conduit à une erreur de signe sur le coefficient de dérive, ce qui décrirait un système instable qui s'éloigne de l'équilibre au lieu de s'en approcher.

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

- La dérive \(D^{(1)}\) vient des forces systématiques.

- La diffusion \(D^{(2)}\) vient des forces aléatoires.

- Il faut comparer l'équation spécifique à la forme générale pour identifier les coefficients.

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

L'équation a été dérivée indépendamment par Adriaan Fokker en 1914 (en étudiant le rayonnement) et Max Planck en 1917. Plus tard, des physiciens comme Kolmogorov et Chandrasekhar ont généralisé et formalisé l'approche mathématique.

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer(pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

Pour un potentiel de double puits \(U(x) = -ax^2 + bx^4\), la force est \(F(x) = 2ax - 4bx^3\). Quel serait le coefficient de dérive \(D^{(1)}(x)\) ?

Question 2 : Trouver la distribution stationnaire \(P_{\text{st}}(x)\)

Principe (le concept physique)

L'état stationnaire (ou d'équilibre) est atteint lorsque la distribution de probabilité n'évolue plus dans le temps, c'est-à-dire \(\partial P / \partial t = 0\). Cela signifie que le flux total de probabilité est nul partout. Physiquement, le courant de dérive qui ramène les particules vers le centre est exactement compensé par le courant de diffusion qui les en éloigne.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

La condition \(\partial P / \partial t = 0\) transforme l'équation de Fokker-Planck (une EDP) en une équation différentielle ordinaire (EDO) pour \(P_{\text{st}}(x)\). La condition d'équilibre \(\text{Flux}=0\) est une manifestation du principe de microréversibilité à l'équilibre : en moyenne, le nombre de particules quittant une région par diffusion est égal au nombre de particules y entrant par dérive.

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

C'est comme une fontaine sur une place. La dérive est la gravité qui ramène l'eau dans le bassin. La diffusion est la pompe qui projette l'eau en l'air. À l'état stationnaire, le niveau de l'eau dans le bassin ne change plus, car le débit qui retombe est égal au débit qui est projeté.

Normes (la référence réglementaire)

La solution stationnaire de l'équation de Fokker-Planck pour un système en contact avec un bain thermique est la distribution de Boltzmann (ou de Gibbs), un pilier de la mécanique statistique. C'est une loi universelle pour les systèmes à l'équilibre.

Formule(s) (l'outil mathématique)

On pose \(\partial P / \partial t = 0\), ce qui implique que le courant de probabilité total \(J(x)\) est nul :

Avec nos coefficients, et en corrigeant le signe de l'énoncé pour correspondre à une force de rappel (\(F=-kx \Rightarrow D^{(1)}=-kx/\gamma\)), l'équation de Fokker-Planck correcte est \(\partial_t P = \partial_x[\frac{kx}{\gamma}P] + \frac{k_B T}{\gamma} \partial_x^2 P\). La condition de flux nul devient :

Hypothèses (le cadre du calcul)

On suppose que le système peut atteindre un état stationnaire et que la densité de probabilité et sa dérivée s'annulent à l'infini, ce qui permet de fixer la constante d'intégration du flux à zéro.

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

- Coefficient de dérive, \(D^{(1)}(x) = -kx/\gamma\)

- Coefficient de diffusion, \(D^{(2)} = k_B T/\gamma\)

Astuces(Pour aller plus vite)

L'équation \(dP/dx = -f(x)P\) est une EDO à variables séparables. Sa solution est toujours de la forme \(P(x) = A \exp(-\int f(x)dx)\). Ici, \(f(x) = \frac{k}{k_B T}x\), dont l'intégrale est immédiate.

Schéma (Avant les calculs)

Équilibre des Courants de Probabilité

Calcul(s) (l'application numérique)

On résout l'équation différentielle du premier ordre :

En intégrant des deux côtés :

Ce qui donne :

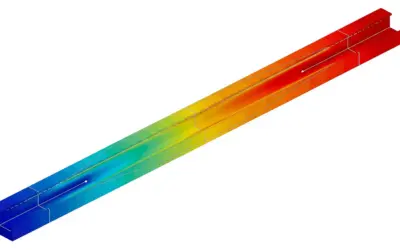

Schéma (Après les calculs)

Forme de la Distribution Stationnaire

Réflexions (l'interprétation du résultat)

La solution a la forme d'une distribution de Boltzmann, \(P(x) \propto e^{-U(x)/k_B T}\), où \(U(x) = kx^2/2\) est l'énergie potentielle de l'oscillateur harmonique. C'est un résultat fondamental : à l'équilibre thermodynamique, la probabilité de trouver le système dans un état est exponentiellement liée à l'énergie de cet état.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

Une erreur de signe lors de la mise en équation du flux nul est très fréquente. Il faut se rappeler que la dérive pousse vers le minimum de potentiel, et la diffusion pousse vers les zones de moindre probabilité. Les deux flux doivent s'opposer pour atteindre l'équilibre.

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

- L'état stationnaire signifie \(\partial P / \partial t = 0\).

- Cela implique que le courant total de probabilité est nul.

- La solution est une EDO du premier ordre à variables séparables.

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

La constante de normalisation \(A\) est fixée par la condition que l'intégrale de la probabilité sur tout l'espace doit valoir 1 : \(\int_{-\infty}^{\infty} P_{\text{st}}(x) dx = 1\). Pour une Gaussienne, cela donne \(A = 1/\sqrt{2\pi\sigma^2}\).

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer(pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

À très basse température (\(T \to 0\)), que devient la distribution \(P_{\text{st}}(x)\) ?

Question 3 : Montrer que la distribution est une Gaussienne

Principe (le concept physique)

Une distribution de Gauss (ou normale) est une loi de probabilité en forme de cloche, entièrement définie par sa moyenne (\(\mu\)) et sa variance (\(\sigma^2\)). Sa forme mathématique est \( \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right) \). Nous devons montrer que notre solution \(P_{\text{st}}(x)\) peut s'écrire sous cette forme.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

La prévalence des distributions gaussiennes en physique vient souvent du Théorème Central Limite, qui stipule que la somme d'un grand nombre de variables aléatoires indépendantes tend vers une distribution gaussienne. Le mouvement brownien, résultant d'un grand nombre de collisions indépendantes, est un exemple parfait de ce principe.

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

Identifier une fonction comme une Gaussienne est un réflexe clé. Dès que vous voyez une exponentielle avec un argument en \(-x^2\), vous devez penser "Gaussienne". L'étape suivante est simplement d'identifier la moyenne et la variance en comparant les termes.

Normes (la référence réglementaire)

La distribution Normale est la loi de probabilité la plus importante en statistique et est standardisée (par ex. ISO 5479). Ses propriétés sont tabulées et implémentées dans tous les logiciels de calcul scientifique.

Formule(s) (l'outil mathématique)

On compare notre solution :

à la forme générale d'une Gaussienne centrée (\(\mu=0\)) :

Hypothèses (le cadre du calcul)

Le calcul repose uniquement sur la forme mathématique de la solution trouvée précédemment.

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

L'expression de \(P_{\text{st}}(x)\) de la question 2.

Astuces(Pour aller plus vite)

Pour trouver la variance \(\sigma^2\), il suffit d'isoler le terme qui multiplie \(x^2\) dans l'exponentielle et de l'égaler à \(1/(2\sigma^2)\). C'est une identification directe.

Schéma (Avant les calculs)

Comparaison de Formes Mathématiques

Calcul(s) (l'application numérique)

Par symétrie du potentiel, la position moyenne est nulle, \(\mu = \langle x \rangle = 0\). On peut donc comparer directement les exposants :

Par identification, on trouve la variance \(\sigma^2\) :

Schéma (Après les calculs)

La Gaussienne et ses Paramètres

Réflexions (l'interprétation du résultat)

Le fait que la distribution soit gaussienne est une conséquence directe du potentiel harmonique (quadratique). Pour des potentiels plus complexes, la distribution stationnaire ne serait pas gaussienne. La largeur de la gaussienne, quantifiée par la variance \(\sigma^2\), dépend de l'équilibre entre l'agitation thermique (\(k_B T\)) qui tend à l'élargir, et la raideur du potentiel (\(k\)) qui tend à la resserrer.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

Ne pas confondre la variance \(\sigma^2\) et l'écart-type \(\sigma\). La variance est ce qui apparaît naturellement dans la formule de la Gaussienne, mais l'écart-type a la même unité que \(x\) et est plus facile à interpréter comme une "largeur" caractéristique de la distribution.

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

- Une fonction \( \exp(-ax^2) \) est toujours une Gaussienne (non normalisée).

- La variance se déduit du coefficient du terme en \(x^2\).

- La moyenne est nulle pour un potentiel symétrique.

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

La fonction Gaussienne a la propriété unique d'être sa propre transformée de Fourier (à un facteur près). Cette propriété la rend extrêmement importante en traitement du signal, en optique et en mécanique quantique.

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer(pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

Si la raideur \(k\) est 4 fois plus grande, comment la largeur \(\sigma\) change-t-elle ?

Question 4 : Calculer la variance et vérifier le théorème d'équipartition

Principe (le concept physique)

La variance, notée \(\langle x^2 \rangle\) (puisque la moyenne est nulle), mesure la dispersion quadratique moyenne de la particule autour de sa position d'équilibre. Le théorème d'équipartition de l'énergie est un principe fondamental de la physique statistique qui stipule qu'à l'équilibre thermodynamique, chaque degré de liberté quadratique dans l'énergie du système a une énergie moyenne de \(\frac{1}{2}k_B T\).

Mini-Cours (approfondissement théorique)

Un "degré de liberté quadratique" est un terme dans l'énergie du système qui dépend du carré d'une variable (comme la position ou la vitesse). Pour notre particule, l'énergie potentielle \(U(x) = \frac{1}{2}kx^2\) est quadratique en \(x\). L'énergie cinétique \(\frac{1}{2}mv^2\) est quadratique en \(v\). Le théorème d'équipartition est une conséquence directe de l'application de la distribution de Boltzmann à ces formes d'énergie.

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

Le théorème d'équipartition est un outil de calcul mental puissant. Sans résoudre aucune équation différentielle, juste en regardant l'énergie \(U(x) = \frac{1}{2}kx^2\), un physicien peut immédiatement dire que l'énergie potentielle moyenne sera \(\frac{1}{2}k_B T\), et donc que \(\langle x^2 \rangle = k_B T/k\). Notre exercice montre que la machinerie complexe de Fokker-Planck redonne bien ce résultat fondamental.

Normes (la référence réglementaire)

Le théorème d'équipartition est un résultat canonique de la physique statistique, enseigné dans tous les cursus de physique et de chimie. Il est utilisé comme test de validation pour les simulations numériques (dynamique moléculaire) : si une simulation à l'équilibre ne respecte pas l'équipartition, c'est qu'il y a une erreur dans le code.

Formule(s) (l'outil mathématique)

L'énergie potentielle de notre particule est \(U(x) = \frac{1}{2}kx^2\). Le théorème d'équipartition prédit donc :

Hypothèses (le cadre du calcul)

Le théorème d'équipartition n'est valide que pour les systèmes à l'équilibre thermodynamique et pour les degrés de liberté qui apparaissent comme des termes carrés dans l'énergie. Il ne s'applique pas aux systèmes hors-équilibre ou aux potentiels non-quadratiques (ex: potentiel gravitationnel).

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

- Constante de Boltzmann, \(k_B = 1.38 \times 10^{-23} \, \text{J}/\text{K}\)

- Température, \(T = 300 \, \text{K}\)

- Raideur du potentiel, \(k = 1 \times 10^{-6} \, \text{N}/\text{m}\)

Astuces(Pour aller plus vite)

Pour vérifier les unités : \(k_B T\) est une énergie (Joules), et \(k\) est une force par unité de longueur (N/m). Un Joule est un N·m. Donc \(k_B T / k\) a bien les unités de \( (\text{N} \cdot \text{m}) / (\text{N}/\text{m}) = \text{m}^2 \), ce qui est cohérent pour une variance de position.

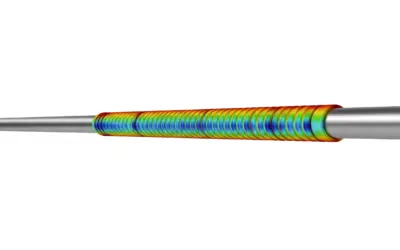

Schéma (Avant les calculs)

Le Théorème d'Équipartition en Action

Calcul(s) (l'application numérique)

1. À partir du théorème d'équipartition, on prédit la variance :

2. Cette valeur est exactement la variance \(\sigma^2\) de la Gaussienne que nous avons trouvée à la question 3. On peut maintenant faire l'application numérique :

L'écart-type (la dispersion typique) est \(\sigma = \sqrt{\langle x^2 \rangle} \approx 6.4 \times 10^{-8} \, \text{m}\), soit 64 nanomètres.

Schéma (Après les calculs)

Dispersion Numérique de la Particule

Réflexions (l'interprétation du résultat)

Notre solution de l'équation de Fokker-Planck est parfaitement cohérente avec les principes fondamentaux de la thermodynamique statistique. Nous avons montré que la compétition entre la dérive (force de rappel) et la diffusion (agitation thermique) mène à un état d'équilibre dont la dispersion est directement proportionnelle à la température. C'est une illustration du lien profond entre la dynamique microscopique et les propriétés thermodynamiques macroscopiques.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

Le théorème d'équipartition donne \(\frac{1}{2}k_B T\) par degré de liberté. Une erreur fréquente est d'oublier le facteur \(\frac{1}{2}\). De plus, il faut bien identifier ce qui est quadratique. Pour un gaz parfait, il y a 3 degrés de liberté de translation, donc l'énergie cinétique moyenne est \(\frac{3}{2}k_B T\).

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

- La variance \(\langle x^2 \rangle\) mesure la largeur de la distribution.

- Le théorème d'équipartition relie l'énergie moyenne à la température.

- Pour un potentiel en \(\frac{1}{2}kx^2\), l'énergie potentielle moyenne est \(\frac{1}{2}k_B T\).

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

Le théorème d'équipartition a été l'un des premiers succès de la mécanique statistique, mais aussi l'une de ses premières crises. Appliqué au rayonnement du corps noir, il prédisait la "catastrophe ultraviolette" (une énergie infinie à haute fréquence), une énigme qui n'a été résolue que par l'introduction des quanta d'énergie par Max Planck.

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer(pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

Quelle serait l'énergie potentielle moyenne \(\langle U \rangle\) en Joules si la température était de 600 K ?

Outil Interactif : Équilibre Dérive-Diffusion

Modifiez la température et la raideur du potentiel pour observer leur influence sur la distribution de probabilité stationnaire.

Paramètres d'Entrée

Résultats Clés

Le Saviez-Vous ?

L'équation de Fokker-Planck ne se limite pas à la physique. Elle est utilisée dans de nombreux domaines, notamment en finance pour modéliser le prix des actions (modèle de Black-Scholes), en neurosciences pour décrire le potentiel de membrane des neurones, et en biologie des populations pour étudier l'évolution de la fréquence des gènes.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quelle est la différence entre l'équation de Langevin et celle de Fokker-Planck ?

L'équation de Langevin est une équation différentielle stochastique qui décrit la trajectoire d'UNE seule particule en incluant une force aléatoire. L'équation de Fokker-Planck est une équation déterministe qui décrit l'évolution de la distribution de probabilité d'un ENSEMBLE de telles particules. On peut mathématiquement dériver l'une de l'autre.

Que se passe-t-il si la friction est faible ?

Si la friction est faible, l'inertie de la particule (sa vitesse) devient une variable importante. Il faut alors utiliser une équation de Fokker-Planck plus complète (appelée équation de Kramers) qui décrit la distribution de probabilité dans l'espace des phases (position et vitesse), et non plus seulement en position.

Quiz Final : Testez vos connaissances

1. Si on double la température (T) du système, la largeur de la distribution de probabilité (l'écart-type \(\sigma\)) va...

2. Le terme de dérive dans l'équation de Fokker-Planck est associé à...

- Processus Stochastique

- Processus dont l'évolution est affectée par des fluctuations aléatoires. La trajectoire individuelle est imprévisible, mais on peut décrire l'évolution de la distribution de probabilité.

- Dérive

- Composante déterministe du mouvement, qui tend à "tirer" le système vers un état d'équilibre ou de plus basse énergie.

- Diffusion

- Composante aléatoire du mouvement, qui tend à étaler le système dans l'espace des phases, augmentant son entropie et son incertitude.

D’autres exercices de thermodynamique irréversible:

0 commentaires