Ensemble Canonique pour un Gaz Parfait Monoatomique

Contexte : La Thermodynamique StatistiqueBranche de la physique qui utilise les statistiques pour expliquer les propriétés thermodynamiques macroscopiques des systèmes à partir du comportement de leurs constituants microscopiques..

Cet exercice est un pilier de la thermodynamique statistique. Il vise à démontrer comment, à partir de principes microscopiques fondamentaux, on peut dériver les lois macroscopiques bien connues qui gouvernent le comportement d'un gaz parfaitModèle thermodynamique décrivant le comportement de gaz réels à basse pression. Les particules sont supposées ponctuelles, sans interactions entre elles hormis des collisions élastiques.. Nous utiliserons le formalisme de l'ensemble canoniqueEnsemble statistique de systèmes qui sont en équilibre thermique avec un grand réservoir de chaleur à température constante T. Le nombre de particules N et le volume V sont aussi fixes., où le système peut échanger de l'énergie avec un thermostat extérieur, maintenant sa température \(T\) constante.

Remarque Pédagogique : Cet exercice vous apprendra à calculer la fonction de partitionSomme sur tous les états microscopiques possibles du système, pondérée par le facteur de Boltzmann. Elle contient toute l'information thermodynamique du système., la quantité centrale de la physique statistique, et à l'utiliser comme une "pierre de Rosette" pour traduire les informations du monde microscopique vers le monde macroscopique.

Objectifs Pédagogiques

- Calculer la fonction de partition canonique pour un gaz parfait monoatomique.

- Dériver l'expression de l'énergie interne \(U\) et de la capacité calorifique \(C_V\).

- Retrouver l'équation d'état des gaz parfaits (\(PV = NkT\)).

- Établir l'expression de l'entropie, connue sous le nom d'équation de Sackur-Tetrode.

Données de l'étude

Constantes Fondamentales

| Caractéristique | Symbole | Description |

|---|---|---|

| Constante de Boltzmann | \(k\) | Relie l'énergie au niveau des particules à la température. |

| Constante de Planck | \(h\) | Quantum d'action, fondamentale en mécanique quantique. |

| Température absolue | \(T\) | Mesure de l'agitation thermique. |

Modèle du Gaz Parfait dans une Boîte

Questions à traiter

- Exprimer la fonction de partition canonique \(Z(N, V, T)\) pour \(N\) particules indiscernables en fonction de la fonction de partition d'une seule particule, \(z_1\).

- Calculer \(z_1\) pour une particule de masse \(m\) dans une boîte de volume \(V\), en utilisant l'approximation du continu pour les niveaux d'énergie.

- À partir de \(z_1\), déterminez l'expression complète de \(Z(N, V, T)\) en utilisant l'approximation de Stirling pour \(N!\).

- Dérivez l'expression de l'énergie interne \(U\) et de la capacité calorifique à volume constant \(C_V\). Commentez le résultat pour \(U\).

- Dérivez l'équation d'état du gaz (la pression \(P\)) à partir de la fonction de partition.

Les bases de la Thermodynamique Statistique

L'idée centrale est de relier le monde macroscopique (P, V, T, U...) au monde microscopique (positions et impulsions des particules). La fonction de partition est la clé de cette connexion.

1. Fonction de Partition Canonique (\(Z\))

Pour un système de \(N\) particules indépendantes et indiscernables, la fonction de partition totale s'écrit :

\[ Z(N, V, T) = \frac{[z_1(V, T)]^N}{N!} \]

où \(z_1\) est la fonction de partition pour une seule particule. Le facteur \(1/N!\) corrige le sur-comptage des états dû à l'indiscernabilité des particules.

2. Liens avec la Thermodynamique

Une fois \(Z\) connue, toutes les grandeurs thermodynamiques peuvent être calculées. Les plus importantes sont :

- Énergie libre de Helmholtz : \(F = -kT \ln Z\)

- Énergie interne : \(U = -\left(\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta}\right)_{V,N}\) \(\text{avec}\) \(\beta = \frac{1}{kT}\)

- Pression : \(P = kT \left(\frac{\partial \ln Z}{\partial V}\right)_{T,N}\)

- Entropie : \(S = k(\ln Z + \beta U)\)

Correction : Ensemble Canonique pour un Gaz Parfait Monoatomique

Question 1 : Expression de la fonction de partition \(Z\)

Principe

Pour un système de particules sans interaction, l'énergie totale est la somme des énergies individuelles. Si les particules étaient discernables, la fonction de partition du système serait simplement le produit des fonctions de partition individuelles, \(Z = (z_1)^N\). Cependant, en mécanique quantique, des particules identiques sont fondamentalement indiscernables. Permuter deux particules ne crée pas un nouvel état physique. Nous devons donc corriger ce sur-comptage.

Hypothèses

On se place dans la limite de haute température et basse densité (limite classique), où le nombre d'états quantiques accessibles est bien plus grand que le nombre de particules. Dans ce cas, la probabilité que deux particules occupent le même état est négligeable, et on peut corriger l'indiscernabilité en divisant par \(N!\), le nombre de permutations possibles des \(N\) particules.

Formule(s)

Fonction de partition pour N particules indiscernables

Résultat Final

Question 2 : Calcul de la fonction de partition mono-particulaire \(z_1\)

Principe (le concept physique)

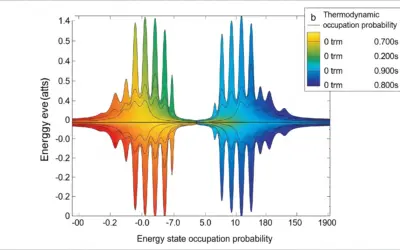

La fonction de partition \(z_1\) d'une particule est une somme sur tous ses états d'énergie possibles. Chaque état est pondéré par un "facteur de Boltzmann" \(e^{-E/kT}\), qui représente la probabilité relative d'occuper cet état. Pour une particule dans une boîte, les énergies sont quantifiées, mais si denses que l'on peut traiter le spectre comme un continu et transformer la somme en intégrale sur toutes les positions et impulsions possibles (l'espace des phases).

Mini-Cours (approfondissement théorique)

Approximation semi-classique : Le passage d'une somme discrète sur les états quantiques à une intégrale continue sur l'espace des phases est une approximation semi-classique. Elle est valide quand la longueur d'onde thermique de de Broglie \(\Lambda\) est beaucoup plus petite que la distance moyenne entre particules. Pour chaque degré de liberté, on intègre sur la position et l'impulsion correspondante, puis on divise par la constante de Planck \(h\) pour "compter" les états quantiques.

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

La clé de ce calcul est de reconnaître que l'énergie ne dépend pas de la position, et que les contributions des trois directions de l'impulsion sont indépendantes. Cela permet de séparer une intégrale à 6 dimensions en un produit de plusieurs intégrales plus simples : une pour le volume et trois pour les impulsions.

Normes (la référence réglementaire)

Il n'y a pas de "norme" au sens de l'ingénierie ici. Cependant, la méthode de calcul de la fonction de partition par intégration sur l'espace des phases est une procédure standard et fondamentale en mécanique statistique, enseignée dans tous les cours avancés de thermodynamique.

Formule(s) (l'outil mathématique)

Fonction de partition (approximation continue)

Énergie cinétique d'une particule libre

Intégrale Gaussienne

Hypothèses (le cadre du calcul)

- Le spectre d'énergie est suffisamment dense pour être traité comme un continu.

- La particule est non-relativiste, son énergie est purement cinétique.

- Le volume \(V\) est une boîte cubique, mais le résultat est valide pour n'importe quelle forme.

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

Les seules données sont les paramètres du système : la masse de la particule \(m\), le volume \(V\) et la température \(T\).

Astuces (Pour aller plus vite)

Sachez reconnaître immédiatement une intégrale gaussienne. Le fait que l'intégrale sur l'impulsion soit au cube vient du fait que l'espace est à 3 dimensions. Pour un gaz à 2D, l'exposant serait 2. Cela permet de généraliser rapidement le résultat.

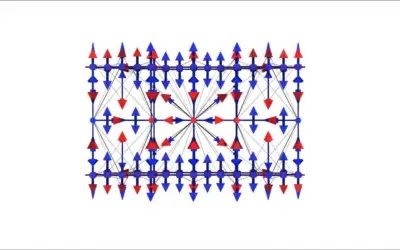

Schéma (Avant les calculs)

Espace des Phases d'une Particule

Calcul(s) (l'application numérique)

Étape 1 : Séparation des intégrales

Étape 2 : Intégration sur les positions

Étape 3 : Intégration sur les impulsions

Étape 4 : Assemblage du résultat

Schéma (Après les calculs)

Distribution des Vitesses de Maxwell-Boltzmann

Réflexions (l'interprétation du résultat)

Le résultat \(z_1 = V/\Lambda^3\) est très parlant. Il représente le "nombre d'états accessibles" à la particule. C'est le rapport entre le volume total disponible (\(V\)) et le "volume quantique" occupé par la particule (\(\Lambda^3\)). Plus la température est haute, plus \(\Lambda\) est petit, et plus le nombre d'états accessibles est grand, ce qui est intuitif.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

Ne pas oublier le facteur \(1/h^3\). Ne pas se tromper dans le calcul de l'intégrale gaussienne (attention au facteur \(2m/\beta\)). Ne pas oublier l'exposant \(3/2\) qui vient des 3 dimensions de l'espace.

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

- La transition de la somme discrète à l'intégrale continue est une étape clé.

- La fonction de partition \(z_1\) est le produit d'une contribution spatiale (\(V\)) et d'une contribution cinétique (\(1/\Lambda^3\)).

- La longueur d'onde thermique \(\Lambda\) est une quantité fondamentale qui diminue quand la température augmente.

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

Louis de Broglie a postulé en 1924 que toute matière a une nature ondulatoire. La longueur d'onde thermique \(\Lambda\) est directement issue de cette idée révolutionnaire, en l'appliquant à des particules ayant une énergie cinétique typique d'un système à température T.

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer (pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

Comment l'expression de \(z_1\) changerait-elle pour un gaz parfait confiné à se déplacer sur une surface plane de superficie \(A\) (gaz 2D) ?

Question 3 : Calcul de la fonction de partition totale \(Z\)

Principe (le concept physique)

Maintenant que nous avons la fonction de partition pour une particule, nous pouvons construire celle du système entier. Puisque les particules sont indiscernables, nous assemblons les \(N\) copies de \(z_1\) et nous divisons par \(N!\) pour corriger le sur-comptage. Le calcul direct de \(N!\) étant impossible pour \(N \sim 10^{23}\), nous passons au logarithme, qui transforme les produits en sommes et permet d'utiliser l'approximation de Stirling.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

L'approximation de Stirling : Pour des valeurs de \(N\) très grandes, la factorielle \(N!\) peut être approximée. Sa version logarithmique, \(\ln(N!) \approx N \ln N - N\), est extraordinairement précise et essentielle en physique statistique. Elle transforme le problème combinatoire de la factorielle en un problème analytique simple à manipuler, rendant les calculs pour des systèmes macroscopiques possibles.

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

En physique statistique, travaillez presque toujours avec \(\ln Z\) plutôt qu'avec \(Z\). Les fonctions de partition sont souvent des nombres astronomiquement grands ou petits. Le logarithme les ramène à une échelle maniable et transforme les produits (comme \(z_1^N\)) en sommes (\(N \ln z_1\)), ce qui simplifie énormément les dérivations.

Normes (la référence réglementaire)

L'utilisation de l'approximation de Stirling dans la limite d'un grand nombre de particules (limite thermodynamique) est une technique mathématique standard et universellement acceptée dans ce domaine.

Formule(s) (l'outil mathématique)

Logarithme de la fonction de partition totale

Approximation de Stirling

Hypothèses (le cadre du calcul)

- Le nombre de particules \(N\) est très grand (\(N \to \infty\)), ce qui justifie l'utilisation de l'approximation de Stirling.

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

On utilise la fonction de partition mono-particulaire \(z_1\) calculée précédemment :

Astuces (Pour aller plus vite)

Lors du calcul de \(\ln Z\), regroupez les termes en \(\ln V\), \(\ln T\) et \(\ln N\). Cela vous aidera à voir comment \(\ln Z\) dépend de chaque variable macroscopique, ce qui est crucial pour les dérivations qui suivent.

Schéma (Avant les calculs)

Construction de la Fonction de Partition Totale

Calcul(s) (l'application numérique)

Étape 1 : Expression du logarithme de Z

Étape 2 : Remplacement de z1 et application de Stirling

Étape 3 : Réarrangement des termes

Schéma (Après les calculs)

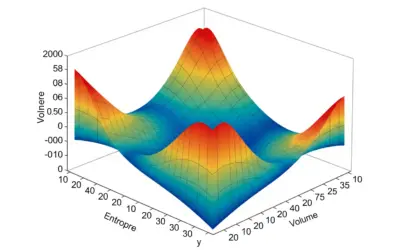

Précision de l'Approximation de Stirling

Réflexions (l'interprétation du résultat)

L'expression finale montre que \(\ln Z\) est une fonction extensive : si on double la taille du système (\(N\) et \(V\)), \(\ln Z\) double aussi. C'est une propriété fondamentale pour que la thermodynamique soit cohérente. La dépendance en \(V/N\) (volume par particule) est particulièrement importante et apparaîtra dans les calculs de la pression et de l'entropie.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

L'erreur la plus commune est d'oublier le terme \(+N\) dans l'approximation de Stirling. Une autre est de mal manipuler les logarithmes, par exemple en oubliant que \(\ln(A/B) = \ln A - \ln B\).

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

- La factorielle \(N!\) est gérée en passant au logarithme et en utilisant l'approximation de Stirling.

- \(\ln Z\) est la quantité clé, pas \(Z\).

- L'expression finale de \(\ln Z\) dépend des variables d'état macroscopiques \(N, V, T\).

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

James Stirling, un mathématicien écossais du 18ème siècle, a développé cette approximation bien avant l'avènement de la mécanique statistique. Son travail sur les séries et les factorielles s'est avéré, deux siècles plus tard, être un outil indispensable pour décrire le comportement de la matière à grande échelle.

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer (pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

Vérifiez que \(\ln Z\) est bien extensive. Montrez que si l'on remplace \(N\) par \(2N\) et \(V\) par \(2V\), alors \(\ln Z\) est multiplié par 2.

Question 4 : Calcul de l'énergie interne \(U\) et de la capacité calorifique \(C_V\)

Principe (le concept physique)

L'énergie interne \(U\) est la somme de toutes les énergies cinétiques des particules du gaz. En mécanique statistique, c'est la valeur moyenne de l'énergie du système. Elle est directement liée à la façon dont la fonction de partition change avec la température. La capacité calorifique \(C_V\) nous dit ensuite combien d'énergie il faut fournir au gaz pour augmenter sa température d'un degré, à volume constant.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

Théorème d'équipartition de l'énergie : Pour un système classique à l'équilibre thermique, l'énergie moyenne est répartie également entre tous les degrés de liberté quadratiques (comme \(\frac{1}{2}mv_x^2\) ou \(\frac{1}{2}kx^2\)). Chaque degré de liberté contribue pour \(\frac{1}{2}kT\) à l'énergie moyenne. Un gaz parfait monoatomique a 3 degrés de liberté de translation, donc son énergie moyenne devrait être \(3 \times \frac{1}{2}NkT\). Nous allons vérifier ce théorème par le calcul.

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

La variable la plus "naturelle" pour dériver \(\ln Z\) est \(\beta = 1/kT\). C'est une sorte d' "inverse de température énergétique". Notez que seul le terme de \(\ln Z\) qui dépend de la température (donc de \(\beta\)) contribuera à la dérivation. Les termes en \(V\) et \(N\) sont traités comme des constantes.

Normes (la référence réglementaire)

Les expressions \(U = \frac{3}{2}NkT\) et \(C_V = \frac{3}{2}Nk\) sont des résultats fondamentaux de la théorie cinétique des gaz et de la thermodynamique, valables pour tout gaz parfait monoatomique.

Formule(s) (l'outil mathématique)

Définition de l'énergie interne

Définition de la capacité calorifique

Hypothèses (le cadre du calcul)

- Le système est en équilibre thermique à la température T.

- Les particules n'ont que des degrés de liberté de translation (gaz monoatomique).

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

On utilise le logarithme de la fonction de partition totale \(Z\) calculé précédemment, en fonction de \(\beta = 1/kT\):

Astuces (Pour aller plus vite)

Avant de dériver, isolez la dépendance de \(\ln Z\) par rapport à la variable de dérivation. Ici, \(\ln Z = -\frac{3N}{2}\ln\beta + f(V,N)\). La dérivée par rapport à \(\beta\) est immédiate et ne concerne que le premier terme.

Schéma (Avant les calculs)

Équipartition de l'Énergie Cinétique

Calcul(s) (l'application numérique)

Étape 1 : Calcul de U

Conversion de β en T

Étape 2 : Calcul de \(C_V\)

Schéma (Après les calculs)

Énergie interne en fonction de la Température

Réflexions (l'interprétation du résultat)

L'énergie interne \(U = \frac{3}{2}NkT\) ne dépend que de la température, une caractéristique fondamentale du gaz parfait (première loi de Joule). Chaque particule contribue en moyenne pour \(\frac{3}{2}kT\) à l'énergie totale, soit \(\frac{1}{2}kT\) pour chaque degré de liberté de translation (directions x, y, z), conformément au théorème d'équipartition de l'énergie.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

Attention au signe "moins" dans la définition de U. Une erreur fréquente est d'oublier de convertir le résultat final de \(\beta\) en T. Assurez-vous que les unités sont cohérentes : \(Nk\) a les unités d'une capacité calorifique (J/K).

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

- L'énergie interne d'un gaz parfait est directement proportionnelle à la température.

- La capacité calorifique \(C_V\) d'un gaz parfait monoatomique est constante.

- Ces résultats valident le théorème de l'équipartition de l'énergie.

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

Pour les gaz diatomiques comme l'azote (\(N_2\)) à température ambiante, on observe que \(C_V \approx \frac{5}{2}Nk\). Les deux degrés de liberté supplémentaires viennent de la rotation de la molécule. La physique statistique permet d'expliquer pourquoi et comment ces degrés de liberté "s'activent" avec la température.

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer (pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

Calculez l'énergie interne pour une mole de gaz parfait (ex: Hélium, \(N=N_A=6,022 \times 10^{23}\)) à température ambiante (T=300 K). \(k = 1,38 \times 10^{-23}\) J/K.

Question 5 : Calcul de la pression \(P\) (équation d'état)

Principe (le concept physique)

La pression est la force par unité de surface que le gaz exerce sur les parois du conteneur. Au niveau microscopique, cette force résulte du bombardement incessant des parois par les particules du gaz. En thermodynamique statistique, la pression est liée à la rapidité avec laquelle le nombre d'états accessibles (contenu dans \(\ln Z\)) augmente lorsqu'on augmente le volume à température constante.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

La pression est formellement définie comme la dérivée de l'énergie libre \(F\) par rapport au volume : \(P = -(\partial F / \partial V)_{T,N}\). Puisque l'énergie libre de Helmholtz est donnée par \(F = -kT \ln Z\), on retrouve bien la formule utilisée : \(P = -(-kT (\partial \ln Z / \partial V)) = kT(\partial \ln Z / \partial V)\). Cette relation est l'un des ponts les plus importants entre mécanique et thermodynamique.

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

Tout comme pour le calcul de U, la clé est d'isoler la partie de \(\ln Z\) qui dépend de la variable de dérivation, ici le volume \(V\). Tous les autres termes, y compris ceux en T et N, sont traités comme des constantes lors de la dérivation partielle.

Normes (la référence réglementaire)

La loi des gaz parfaits, \(PV=NkT\) (ou \(PV=nRT\)), est une loi fondamentale de la physique et de la chimie, décrivant le comportement de la plupart des gaz à basse pression et haute température. Cet exercice en fournit la dérivation microscopique.

Formule(s) (l'outil mathématique)

Définition de la pression

Hypothèses (le cadre du calcul)

- Les parois du conteneur sont fixes et ne se déforment pas sous l'effet de la pression.

- Le système est à l'équilibre thermodynamique.

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

On utilise le logarithme de la fonction de partition totale \(Z\) en isolant sa dépendance en volume \(V\):

Astuces (Pour aller plus vite)

La dépendance de \(\ln Z\) en \(V\) est très simple : c'est \(N \ln V\). La dérivée de \(\ln V\) par rapport à \(V\) est \(1/V\). Le reste du calcul est alors direct. C'est un schéma de calcul très fréquent.

Schéma (Avant les calculs)

Origine Microscopique de la Pression

Calcul(s) (l'application numérique)

Étape 1 : Dériver par rapport à V

Étape 2 : Obtenir la pression

Schéma (Après les calculs)

Isothermes d'un Gaz Parfait (Loi de Boyle-Mariotte)

Réflexions (l'interprétation du résultat)

Nous avons retrouvé l'équation d'état des gaz parfaits à partir de principes microscopiques ! C'est un succès majeur de la physique statistique. Elle lie les grandeurs macroscopiques P, V, et T au nombre de constituants microscopiques N.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

Faites bien attention à effectuer une dérivation partielle : lorsque vous dérivez par rapport à \(V\), \(T\) et \(N\) sont considérés comme des constantes. Ne pas confondre \(\ln(V/N)\) avec \(\ln V / \ln N\).

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

- La pression est obtenue en dérivant \(\ln Z\) par rapport au volume \(V\).

- La loi des gaz parfaits émerge naturellement de la statistique de particules sans interaction.

- La pression est proportionnelle à la température et à la densité de particules (\(N/V\)).

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

L'équation d'état des gaz parfaits est une approximation. Pour les gaz réels, des corrections sont nécessaires. L'équation de Van der Waals, par exemple, ajoute des termes pour tenir compte du volume propre des molécules et des forces d'attraction entre elles. Mais même pour des applications d'ingénierie complexes, la loi des gaz parfaits reste un excellent point de départ.

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer (pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

Un récipient de 20 litres contient de l'hélium à 27°C et une pression de 150 kPa. Combien y a-t-il de moles de gaz ? (Rappel: \(T(\text{K}) = T(\text{°C}) + 273.15\) et \(R \approx 8.314\) \(\text{J/mol.K}\))

Outil Interactif : Simulateur du Gaz Parfait

Utilisez les curseurs pour voir comment la température et le volume influencent la pression et l'énergie interne d'une mole de gaz parfait.

Paramètres d'Entrée

Résultats Clés

Quiz Final : Testez vos connaissances

1. Le facteur \(1/N!\) dans la fonction de partition \(Z\) est crucial pour tenir compte de :

2. L'énergie interne d'un gaz parfait monoatomique dépend uniquement de :

3. La fonction de partition d'une seule particule, \(z_1\), est proportionnelle à :

4. Pour une mole de gaz parfait monoatomique, la capacité calorifique molaire à volume constant \(C_{V,m}\) vaut :

5. L'équation de Sackur-Tetrode donne une expression fondamentale pour :

- Ensemble Canonique

- Ensemble statistique de systèmes ayant un nombre de particules N, un volume V et une température T fixes, en équilibre thermique avec un réservoir.

- Fonction de Partition (\(Z\))

- Somme sur tous les micro-états du système pondérée par le facteur de Boltzmann \(e^{-\beta E}\). Elle est le pont entre le monde microscopique et la thermodynamique macroscopique.

- Indiscernabilité

- Principe de la mécanique quantique stipulant qu'il est impossible de distinguer deux particules identiques. Cela impose de diviser par \(N!\) dans la limite classique pour corriger le comptage des états.

- Longueur d'onde thermique de de Broglie (\(\Lambda\))

- Longueur d'onde typique associée à une particule d'un gaz à la température T. Si la distance inter-particules est bien plus grande que \(\Lambda\), le gaz se comporte de manière classique.

D’autres exercices de Thermodynamique Statistique:

0 commentaires