Effet Soret dans un Mélange Binaire

Contexte : Séparer sans distiller, le défi des processus couplés.

En Thermodynamique des Processus Irréversibles, on étudie les phénomènes où plusieurs flux (chaleur, matière, charge électrique) sont couplés. L'un des plus fascinants est l'Effet SoretAussi appelé thermodiffusion, c'est la création d'un gradient de concentration dans un mélange initialement homogène, induit par un gradient de température., où un gradient de température imposé à un mélange binaire induit un flux de matière, créant ainsi une séparation des composants. Cet effet, souvent subtil, est crucial dans des domaines allant de la géologie (différenciation des magmas) à la science des matériaux et à la séparation isotopique. Cet exercice vous guidera dans le calcul de la séparation de deux liquides soumis à un gradient thermique, en utilisant le formalisme des équations phénoménologiques d'Onsager.

Remarque Pédagogique : Cet exercice illustre un concept fondamental de la thermodynamique hors équilibre : le couplage entre flux. Normalement, un flux de matière est causé par un gradient de concentration (loi de Fick). Ici, nous allons voir qu'un gradient de température, la "force" normalement associée au flux de chaleur (loi de Fourier), peut aussi générer un flux de matière. C'est ce couplage qui est au cœur des processus irréversibles.

Objectifs Pédagogiques

- Comprendre le couplage entre le flux de chaleur et le flux de matière.

- Calculer le coefficient de thermodiffusion (\(D_T\)) à partir du coefficient de Soret (\(S_T\)).

- Appliquer l'équation de l'effet Soret pour calculer un gradient de concentration à l'état stationnaire.

- Déterminer la séparation finale des composants dans un mélange binaire.

- Interpréter le signe du coefficient de Soret.

Données de l'étude

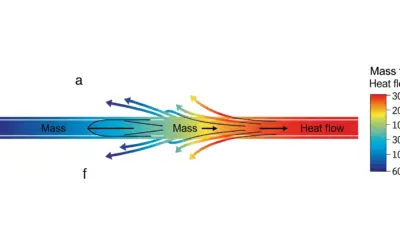

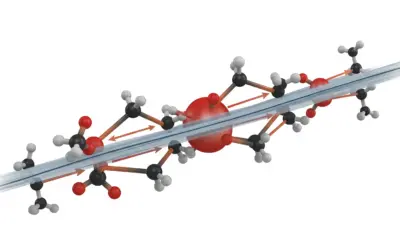

Schéma de la cellule de thermodiffusion

| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Température de la plaque chaude | \(T_{\text{chaud}}\) | 35 | \(\text{°C}\) |

| Température de la plaque froide | \(T_{\text{froid}}\) | 15 | \(\text{°C}\) |

| Distance entre les plaques | \(L\) | 1 | \(\text{cm}\) |

| Fraction massique initiale (toluène) | \(x_{1, \text{initial}}\) | 0.5 | - |

| Coefficient de Soret du mélange | \(S_T\) | \(5 \times 10^{-3}\) | \(\text{K}^{-1}\) |

| Coefficient de diffusion massique | \(D\) | \(1.5 \times 10^{-9}\) | \(\text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1}\) |

Questions à traiter

- Calculer le coefficient de thermodiffusion \(D_T\) du mélange.

- Calculer le gradient de fraction massique \(\nabla x_1\) à l'état stationnaire.

- Déterminer la différence de fraction massique \(\Delta x_1\) entre la plaque chaude et la plaque froide.

- Calculer les fractions massiques finales sur chaque plaque et interpréter le résultat en fonction du signe du coefficient de Soret.

Les bases des Processus Irréversibles Couplés

Avant la correction, revoyons les équations phénoménologiques qui décrivent ce phénomène.

1. Flux et Forces Thermodynamiques :

Dans un système hors équilibre, des flux (de matière \(J_m\), de chaleur \(J_q\)) apparaissent, causés par des "forces" thermodynamiques (gradient de potentiel chimique \(\nabla\mu\), gradient de température \(\nabla T\)).

2. Équations Phénoménologiques :

Pour des processus proches de l'équilibre, les flux sont des fonctions linéaires des forces. Pour notre mélange binaire, cela s'écrit :

\[ J_m = -L_{mm} \nabla \mu - L_{mq} \nabla T \]

\[ J_q = -L_{qm} \nabla \mu - L_{qq} \nabla T \]

Les termes \(L_{mm}\) et \(L_{qq}\) sont liés à la diffusion de matière (loi de Fick) et à la conduction thermique (loi de Fourier). Les termes croisés \(L_{mq}\) et \(L_{qm}\) représentent le couplage : \(L_{mq}\) décrit l'effet Soret (un \(\nabla T\) crée un \(J_m\)) et \(L_{qm}\) décrit l'effet Dufour (un \(\nabla \mu\) crée un \(J_q\)).

3. État Stationnaire et Coefficient de Soret (\(S_T\)) :

À l'état stationnaire, on empêche le flux de matière (\(J_m=0\)). Le flux dû à la diffusion "classique" compense exactement le flux de thermodiffusion. Cette condition d'équilibre permet de définir le coefficient de Soret, qui relie directement le gradient de concentration au gradient de température :

\[ \nabla x_1 = -S_T \cdot x_1(1-x_1) \cdot \nabla T \]

C'est l'équation clé que nous utiliserons dans cet exercice.

Correction : Effet Soret dans un Mélange Binaire

Question 1 : Calculer le coefficient de thermodiffusion (\(D_T\))

Principe (le concept physique)

Le coefficient de Soret \(S_T\) et le coefficient de thermodiffusion \(D_T\) sont deux manières de quantifier le même phénomène : la tendance d'une espèce chimique à migrer sous l'effet d'un gradient de température. Alors que \(S_T\) est souvent utilisé pour décrire l'état d'équilibre final, \(D_T\) apparaît plus naturellement dans l'équation de flux. Il représente la contribution du gradient de température au flux de matière, de la même manière que le coefficient de diffusion massique \(D\) représente la contribution du gradient de concentration.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

L'équation complète du flux de matière pour le composant 1 dans un mélange binaire peut s'écrire : \(J_1 = -\rho D \nabla x_1 - \rho D_T x_1(1-x_1) \nabla T \). Le premier terme est la loi de Fick, le second est le terme de thermodiffusion. En posant \(J_1=0\) à l'état stationnaire, on retrouve la relation \(\nabla x_1 = -(D_T/D) x_1(1-x_1) \nabla T\). En comparant avec la définition de \(S_T\), on voit immédiatement que \(S_T = D_T/D\).

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

Retenez l'analogie : \(D\) est à la diffusion (loi de Fick) ce que \(D_T\) est à la thermodiffusion (effet Soret). Ce sont des "coefficients de transport" qui lient une "force" (un gradient) à un "flux" (un déplacement de matière). Le coefficient de Soret \(S_T\) est simplement le rapport de ces deux coefficients de transport.

Normes (la référence réglementaire)

La mesure des coefficients de Soret et de thermodiffusion est un domaine de recherche active. Il n'existe pas de norme industrielle unique, mais des protocoles expérimentaux bien établis (comme la méthode du faisceau laser dévié ou la thermogravitation) sont utilisés par la communauté scientifique pour obtenir des données fiables et comparables, notamment pour des benchmarks internationaux.

Formule(s) (l'outil mathématique)

La relation directe entre le coefficient de thermodiffusion, le coefficient de Soret et le coefficient de diffusion massique est :

Hypothèses (le cadre du calcul)

On suppose que les coefficients \(S_T\) et \(D\) sont constants sur la plage de température et de concentration considérées, ce qui est une approximation raisonnable pour de faibles gradients.

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

- Coefficient de Soret, \(S_T = 5 \times 10^{-3} \, \text{K}^{-1}\)

- Coefficient de diffusion massique, \(D = 1.5 \times 10^{-9} \, \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1}\)

Astuces(Pour aller plus vite)

Les unités peuvent vous guider. \(S_T\) est en \(\text{K}^{-1}\), \(D\) est en \(\text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1}\). Le produit des deux donne bien des \(\text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}\), qui sont les unités attendues pour \(D_T\), confirmant la validité de la formule.

Schéma (Avant les calculs)

Relation entre les Coefficients de Diffusion

Calcul(s) (l'application numérique)

On applique directement la formule.

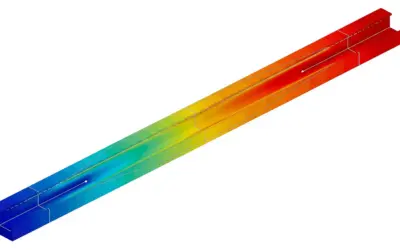

Schéma (Après les calculs)

Coefficients de Transport du Mélange

Réflexions (l'interprétation du résultat)

Le coefficient de thermodiffusion \(D_T\) est une valeur très faible, typique pour les liquides. Cela indique que l'effet Soret est un phénomène de second ordre par rapport à la diffusion massique classique. Il faut des gradients de température importants ou de longues périodes pour observer une séparation significative.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

Ne pas confondre \(D_T\) et \(S_T\). Ils décrivent le même effet mais ne sont pas interchangeables et n'ont pas les mêmes unités. La plupart des équations de flux utilisent \(D_T\), tandis que les équations à l'état stationnaire utilisent souvent \(S_T\).

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

- L'effet Soret est quantifié par deux coefficients : \(S_T\) (coefficient de Soret) et \(D_T\) (coefficient de thermodiffusion).

- Ils sont liés par la relation simple : \(D_T = S_T \cdot D\).

- \(D_T\) a pour unité \(\text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}\).

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

L'effet inverse, appelé effet Dufour, existe également : un gradient de concentration peut induire un flux de chaleur. Cet effet est généralement encore plus faible que l'effet Soret dans les liquides et est souvent négligé, mais il peut être significatif dans les mélanges gazeux.

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer(pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

Si le coefficient de Soret était négatif (\(S_T = -2 \times 10^{-3} \, \text{K}^{-1}\)), quelle serait la valeur de \(D_T\) ?

Question 2 : Calculer le gradient de fraction massique (\(\nabla x_1\))

Principe (le concept physique)

À l'état stationnaire, le système atteint un équilibre dynamique. Le flux de matière induit par le gradient de température (thermodiffusion) est exactement contrebalancé par un flux de matière en sens inverse, induit par le gradient de concentration qui s'est créé (diffusion de Fick). La condition \(J_{\text{total}} = J_{\text{Fick}} + J_{\text{Soret}} = 0\) nous permet de calculer le gradient de concentration final.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

Partant de \(J_1 = -\rho D \nabla x_1 - \rho D_T x_1(1-x_1) \nabla T\), la condition \(J_1=0\) donne \(-\rho D \nabla x_1 = \rho D_T x_1(1-x_1) \nabla T\). En simplifiant et en remplaçant \(D_T/D\) par \(S_T\), on obtient directement la formule utilisée : \(\nabla x_1 = -S_T x_1(1-x_1) \nabla T\). Cette équation est le cœur de la description de l'effet Soret à l'état stationnaire.

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

Notez la présence du terme \(x_1(1-x_1)\). Ce terme est maximal pour une concentration de 0.5 (mélange 50/50) et nul pour les corps purs (\(x_1=0\) ou \(x_1=1\)). C'est logique : l'effet de séparation est le plus prononcé quand il y a beaucoup des deux espèces à séparer, et il n'y a pas de séparation possible si le fluide est pur.

Normes (la référence réglementaire)

Le calcul de gradients dans des systèmes multicomposants est une procédure standard dans les logiciels de simulation de procédés (comme Aspen Plus ou COMSOL Multiphysics) qui modélisent des colonnes de séparation ou des réacteurs chimiques où des gradients thermiques et de concentration coexistent.

Formule(s) (l'outil mathématique)

Le gradient de fraction massique à l'état stationnaire est donné par :

Hypothèses (le cadre du calcul)

On suppose que le gradient de température est linéaire et constant dans la cellule, ce qui est vrai si la conductivité thermique du mélange ne dépend pas de la température. On utilise la fraction massique initiale \(x_1=0.5\) pour le terme \(x_1(1-x_1)\), ce qui est une bonne approximation pour de faibles séparations.

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

- \(S_T = 5 \times 10^{-3} \, \text{K}^{-1}\)

- \(x_{1, \text{initial}} = 0.5\)

- \(T_{\text{chaud}} = 35 \, \text{°C} = 308.15 \, \text{K}\)

- \(T_{\text{froid}} = 15 \, \text{°C} = 288.15 \, \text{K}\)

- \(L = 1 \, \text{cm} = 0.01 \, \text{m}\)

Astuces(Pour aller plus vite)

Pour le gradient de température \(\nabla T = \Delta T / L\), on peut utiliser les températures en Celsius ou en Kelvin car la différence \(\Delta T\) est la même. Cependant, il est de bonne pratique de tout convertir en Kelvin pour éviter les erreurs dans des formules plus complexes.

Schéma (Avant les calculs)

Équilibre des Flux à l'État Stationnaire

Calcul(s) (l'application numérique)

1. Calculer le gradient de température :

2. Calculer le gradient de fraction massique :

Schéma (Après les calculs)

Gradients Opposés

Réflexions (l'interprétation du résultat)

Un gradient de \(-2.5 \, \text{m}^{-1}\) signifie que la fraction massique du toluène diminue de 2.5 unités pour chaque mètre parcouru dans la direction z (du froid vers le chaud). C'est un gradient faible, mais mesurable. Le signe négatif indique que la concentration de toluène est plus faible du côté chaud que du côté froid.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

Attention aux signes. Le signe "moins" dans la formule est fondamental. Il indique que si \(S_T\) est positif, le gradient de concentration est de signe opposé au gradient de température. Une erreur de signe inverserait complètement la conclusion sur la direction de migration des espèces.

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

- À l'état stationnaire, le flux de matière total est nul (\(J_m=0\)).

- Le gradient de concentration qui en résulte est proportionnel au gradient de température.

- La formule clé est \(\nabla x_1 = -S_T \cdot x_1(1-x_1) \cdot \nabla T\).

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

Dans les gisements de pétrole souterrains, les gradients de température naturels peuvent induire une séparation par effet Soret sur des échelles de temps géologiques, conduisant à des variations de composition du pétrole brut au sein d'un même réservoir.

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer(pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

Si le gradient de température était deux fois plus fort (4000 K/m), quel serait le nouveau gradient de fraction massique ?

Question 3 : Déterminer la différence de fraction massique (\(\Delta x_1\))

Principe (le concept physique)

Le gradient de concentration, \(\nabla x_1\), représente la variation de concentration par unité de longueur. Pour trouver la différence totale de concentration entre les deux plaques, il suffit d'intégrer ce gradient sur la distance totale \(L\) qui les sépare. En supposant que le gradient est constant, cette intégration se résume à une simple multiplication.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

Formellement, \(\Delta x_1 = x_{1,\text{chaud}} - x_{1,\text{froid}} = \int_0^L \frac{dx_1}{dz} dz\). Si l'on suppose que le gradient \(\frac{dx_1}{dz} = \nabla x_1\) est constant sur l'intervalle \([0, L]\), alors l'intégrale devient simplement \(\Delta x_1 = \nabla x_1 \cdot [z]_0^L = \nabla x_1 \cdot L\). Cette approximation est valable lorsque la dépendance des coefficients \(S_T\) et \(\nabla T\) avec la position est faible.

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

C'est un passage classique du "local" au "global". Le gradient est une information locale (la pente du profil de concentration en un point), tandis que la différence de concentration est une information globale (la variation totale sur toute la cellule). L'intégration (ou la multiplication ici) est le pont mathématique entre les deux.

Normes (la référence réglementaire)

Dans les applications de séparation membranaire ou de purification, les performances sont souvent exprimées en termes de "facteur de séparation" ou de "différence de concentration", qui sont des grandeurs globales directement liées à ce calcul.

Formule(s) (l'outil mathématique)

En supposant un gradient linéaire :

Hypothèses (le cadre du calcul)

On suppose que le gradient de fraction massique calculé à la question précédente est constant sur toute l'épaisseur de la cellule.

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

- Gradient de fraction massique, \(\nabla x_1 = -2.5 \, \text{m}^{-1}\) (de Q2)

- Distance entre les plaques, \(L = 0.01 \, \text{m}\)

Astuces(Pour aller plus vite)

Assurez-vous que le gradient et la distance sont dans les mêmes unités de longueur (ici, les mètres) avant de multiplier.

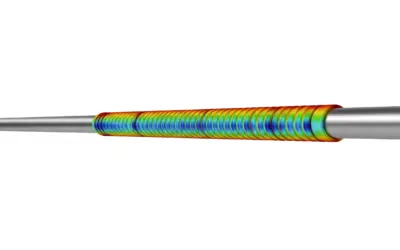

Schéma (Avant les calculs)

Du Gradient à la Différence Totale

Calcul(s) (l'application numérique)

On applique la formule directement.

Schéma (Après les calculs)

Séparation de Concentration Atteinte

Réflexions (l'interprétation du résultat)

La différence de fraction massique entre les deux plaques est de -0.025, soit une séparation de 2.5%. Cela signifie que la concentration de toluène sur la plaque chaude est inférieure de 2.5 points de pourcentage à celle sur la plaque froide. C'est une séparation modeste mais significative, obtenue sans aucune distillation ou évaporation, uniquement par l'application d'un gradient thermique.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

Ne pas oublier que \(\Delta x_1\) est une différence, pas une concentration absolue. Le résultat \(-0.025\) n'est pas une fraction massique, mais la variation de cette fraction massique sur la longueur \(L\).

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

- La différence de concentration est le produit du gradient et de la distance : \(\Delta x_1 = \nabla x_1 \cdot L\).

- Cette valeur représente l'ampleur de la séparation des espèces à l'état stationnaire.

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

L'effet Soret est utilisé dans les missions spatiales pour étudier les fluides en microgravité. Sans la gravité qui provoque la convection naturelle, il est possible de créer des gradients de température très stables et de mesurer les coefficients de Soret avec une grande précision, ce qui est très difficile sur Terre.

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer(pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

Si la distance \(L\) était de 5 cm (0.05 m), quelle serait la nouvelle différence de fraction massique \(\Delta x_1\) ?

Question 4 : Fractions massiques finales et interprétation

Principe (le concept physique)

Connaissant la différence de fraction massique totale (\(\Delta x_1\)) et la fraction massique moyenne (qui reste à 0.5 car la masse totale de chaque composant est conservée), nous pouvons calculer les concentrations exactes sur les plaques chaude et froide. L'interprétation de ces valeurs par rapport au signe du coefficient de Soret nous permet de valider la cohérence physique de l'ensemble de nos calculs.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

Pour un profil de concentration linéaire, la concentration en un point \(z\) est donnée par \(x_1(z) = x_{1, \text{froid}} + \nabla x_1 \cdot z\). La concentration moyenne sur la longueur \(L\) est \(\bar{x_1} = \frac{1}{L}\int_0^L x_1(z) dz = x_{1, \text{froid}} + \frac{\nabla x_1 \cdot L}{2}\). Puisque la masse est conservée, \(\bar{x_1} = x_{1, \text{initial}}\). Cela nous permet de trouver \(x_{1, \text{froid}}\) et \(x_{1, \text{chaud}}\) : \(x_{1, \text{chaud/froid}} = x_{1, \text{initial}} \pm \frac{\Delta x_1}{2}\).

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

C'est l'étape finale de vérification. La physique nous dit que si \(S_T > 0\), le composant 1 doit s'accumuler du côté froid. Nos calculs doivent aboutir à \(x_{1, \text{froid}} > x_{1, \text{chaud}}\). Si ce n'est pas le cas, il y a une erreur de signe quelque part. C'est un excellent réflexe à avoir : toujours confronter le résultat numérique à l'intuition physique.

Normes (la référence réglementaire)

Dans les fiches techniques de produits chimiques ou de matériaux, la pureté et la concentration sont des spécifications critiques. Les calculs de séparation comme celui-ci sont essentiels pour concevoir des procédés qui atteignent les niveaux de pureté requis par les normes (par exemple, les normes de pureté pour les solvants de laboratoire).

Formule(s) (l'outil mathématique)

Les fractions massiques sur les plaques sont :

Hypothèses (le cadre du calcul)

On suppose que le profil de concentration est linéaire entre les deux plaques, ce qui découle de l'hypothèse d'un gradient constant.

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

- Différence de fraction massique, \(\Delta x_1 = -0.025\) (de Q3)

- Fraction massique initiale, \(x_{1, \text{initial}} = 0.5\)

Astuces(Pour aller plus vite)

Attention à la définition de \(\Delta x_1 = x_{1, \text{chaud}} - x_{1, \text{froid}}\). C'est pourquoi on ajoute \(\Delta x_1 / 2\) pour la plaque chaude et on soustrait \(\Delta x_1 / 2\) pour la plaque froide afin de respecter cette différence tout en conservant la moyenne.

Schéma (Avant les calculs)

Profil de Concentration Final

Calcul(s) (l'application numérique)

1. Calcul de la fraction massique sur la plaque froide :

2. Calcul de la fraction massique sur la plaque chaude :

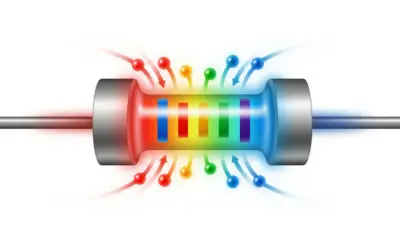

Schéma (Après les calculs)

Concentrations Finales

Réflexions (l'interprétation du résultat)

Les calculs montrent que la fraction massique de toluène est de 51.25% sur la plaque froide et de 48.75% sur la plaque chaude. Le toluène s'est donc enrichi du côté froid. Comme le coefficient de Soret \(S_T\) était positif, cela confirme la convention : un \(S_T > 0\) pour un composant signifie qu'il migre vers la région froide. On dit que le toluène est "thermophobe" dans ce mélange. La cohérence est validée.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

Une erreur fréquente est de mal attribuer la variation \(\Delta x_1/2\). Rappelez-vous que la concentration moyenne doit rester inchangée. La concentration d'un côté doit augmenter de la même quantité que celle de l'autre côté diminue.

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

- Les concentrations finales se calculent à partir de la concentration moyenne et de la différence de concentration : \(x_{\text{final}} = x_{\text{moy}} \pm \Delta x / 2\).

- Le signe de \(S_T\) détermine la direction de la migration : \(S_T > 0 \Rightarrow\) migration vers le froid, \(S_T < 0 \Rightarrow\) migration vers le chaud.

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

L'effet Soret peut être étonnamment fort dans les polymères en solution. Cela pose des problèmes dans les procédés d'injection plastique, où des gradients de température élevés peuvent causer une démixtion et créer des défauts dans la pièce finale.

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer(pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

Si \(\Delta x_1\) était de +0.04, quelle serait la concentration finale sur la plaque chaude ?

Outil Interactif : Simulation de la Séparation

Modifiez les paramètres pour voir leur influence sur la séparation finale.

Paramètres d'Entrée

Résultats Clés

Le Saviez-Vous ?

Charles Soret, le physicien suisse qui a découvert l'effet en 1879, était également un passionné de limnologie (l'étude des lacs). Il a utilisé ses connaissances en physique pour étudier les couches de température (thermoclines) dans le lac Léman, montrant comment la physique fondamentale peut s'appliquer à des systèmes naturels complexes.

Foire Aux Questions (FAQ)

L'effet Soret est-il important dans la vie de tous les jours ?

Directement, son impact est faible. Cependant, il est un excellent exemple des principes de la thermodynamique des processus irréversibles qui, eux, sont partout : dans les batteries (flux d'ions et de chaleur), les cellules vivantes (transport à travers les membranes) ou même en météorologie.

Peut-on utiliser cet effet pour séparer des produits à grande échelle ?

C'est difficile. L'effet est faible et lent, ce qui le rend énergétiquement coûteux par rapport à la distillation. Cependant, pour des applications de niche où la distillation est impossible (séparation d'isotopes, de macromolécules fragiles), des techniques basées sur la thermodiffusion, comme la thermogravitation, sont utilisées.

Quiz Final : Testez vos connaissances

1. À l'état stationnaire dans une expérience d'effet Soret, le flux de matière total est...

2. Un composant avec un coefficient de Soret \(S_T\) négatif va migrer...

- Effet Soret (Thermodiffusion)

- Phénomène de transport de matière dans un mélange induit par un gradient de température, menant à une séparation des composants.

- Coefficient de Soret (\(S_T\))

- Coefficient phénoménologique qui quantifie l'ampleur de la séparation par effet Soret à l'état stationnaire. Son signe indique la direction de migration.

- État Stationnaire

- État d'un système hors équilibre où les variables macroscopiques (comme les gradients) sont constantes dans le temps. Les flux nets peuvent être non nuls (ex: flux de chaleur), mais le flux de matière est nul dans ce cas précis.

D’autres exercices de Thermodynamique irréversible:

0 commentaires