Diagrammes d’un Cycle Thermodynamique

Contexte : Le Cycle de CarnotUn cycle thermodynamique théorique réversible, qui représente le rendement maximal qu'un moteur thermique peut atteindre entre deux sources de chaleur..

Le cycle de Carnot est un concept fondamental en thermodynamique. Il décrit le cycle le plus efficace possible pour un moteur thermique fonctionnant entre deux températures, une source chaude et une source froide. Bien qu'il s'agisse d'un cycle idéal, son étude est essentielle pour comprendre les limites théoriques du rendement des moteurs réels (moteurs à combustion, réfrigérateurs, etc.) et pour analyser leurs performances. Cet exercice vous guidera à travers le calcul complet des grandeurs thermodynamiques d'un gaz parfait décrivant un cycle de Carnot.

Remarque Pédagogique : Cet exercice vous apprendra à décomposer un cycle thermodynamique complexe en une série de transformations simples (isothermes et adiabatiques), à appliquer le premier principe de la thermodynamique à chaque étape, et à évaluer la performance globale d'un moteur thermique via son rendement.

Objectifs Pédagogiques

- Identifier les quatre transformations d'un cycle de Carnot.

- Calculer les variables d'état (Pression, Volume, Température) à chaque point du cycle.

- Calculer le travail, la chaleur et la variation d'énergie interne pour chaque transformation.

- Déterminer le rendement thermodynamique du cycle et le comparer à la formule théorique de Carnot.

Données de l'étude

Fiche Technique du Fluide

| Caractéristique | Valeur |

|---|---|

| Type de gaz | Parfait monoatomique |

| Constante des gaz parfaits (R) | \(8.314 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}\) |

| Indice adiabatique (\(\gamma = C_p/C_v\)) | \(5/3\) |

Diagramme P-V du Cycle de Carnot

| Paramètre | Description ou Formule | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| \(T_H\) | Température de la source chaude | \(600\) | K |

| \(T_F\) | Température de la source froide | \(300\) | K |

| \(P_1\) | Pression à l'état initial (point 1) | \(10 \times 10^5\) | Pa |

Questions à traiter

- Calculer la pression (P), le volume (V) et la température (T) pour les états 2, 3 et 4, sachant que le volume \(V_2\) est le double de \(V_1\).

- Pour chacune des quatre transformations (1→2, 2→3, 3→4, 4→1), calculer le travail échangé (W), la quantité de chaleur (Q) et la variation d'énergie interne (\(\Delta U\)).

- Calculer le travail net total (\(W_{\text{cycle}}\)) fourni par le cycle et la chaleur totale absorbée à la source chaude (\(Q_H\)).

- Déduire le rendement thermodynamique (\(\eta\)) du cycle à partir des résultats de la question 3.

- Vérifier la valeur du rendement en utilisant la formule théorique de Carnot en fonction des températures des sources.

Les bases sur la Thermodynamique Classique

Pour résoudre cet exercice, il est essentiel de maîtriser quelques concepts et formules clés de la thermodynamique des gaz parfaits.

1. Premier Principe de la Thermodynamique

La variation de l'énergie interne (\(\Delta U\)) d'un système au cours d'une transformation est égale à la somme du travail (W) et de la chaleur (Q) échangés avec le milieu extérieur :

\[ \Delta U = W + Q \]

Pour un gaz parfait, la variation d'énergie interne ne dépend que de la variation de température : \(\Delta U = n C_v \Delta T\). Pour un processus cyclique, l'état final est identique à l'état initial, donc \(\Delta U_{\text{cycle}} = 0\).

2. Lois des Transformations

- Isotherme (\(T=\text{cste}\)) : \(\Delta U = 0\), donc \(Q = -W\). Le travail vaut \(W = -nRT \ln(V_{\text{f}}/V_{\text{i}})\).

- Adiabatique (\(Q=0\)) : \(\Delta U = W\). Les variables d'état sont liées par les lois de Laplace : \(PV^\gamma = \text{cste}\) et \(TV^{\gamma-1} = \text{cste}\).

Correction : Diagrammes d’un Cycle Thermodynamique

Question 1 : Calcul des variables d'état (P, V, T) aux points 2, 3 et 4

Principe

Le concept physique est de "suivre" le gaz à travers chaque transformation. En connaissant l'état initial (point 1) et la nature de chaque transformation (isotherme, adiabatique), on peut déterminer l'état suivant en utilisant les lois physiques appropriées. On progresse ainsi de point en point jusqu'à compléter le cycle.

Mini-Cours

Pour caractériser l'état d'un gaz parfait, trois variables sont liées : Pression (P), Volume (V) et Température (T). La loi des gaz parfaits (\(PV=nRT\)) est la relation fondamentale qui les unit. Pour les transformations adiabatiques réversibles, où il n'y a pas d'échange de chaleur, une relation supplémentaire, dite loi de Laplace (\(TV^{\gamma-1} = \text{cste}\)), est nécessaire pour déterminer l'état final.

Remarque Pédagogique

L'approche la plus sûre est d'être méthodique. Traitez les points dans l'ordre du cycle (1 → 2 → 3 → 4). Pour chaque point, listez les variables connues et inconnues. Identifiez la transformation qui y mène pour choisir la bonne formule. Une bonne organisation est la moitié du travail accompli.

Normes

Cet exercice relève de la thermodynamique fondamentale et n'est pas régi par une norme d'ingénierie spécifique (comme un Eurocode). Il s'appuie sur des principes physiques universels. Les conventions de signe sont cruciales : le travail est compté positivement s'il est reçu par le système, négativement s'il est fourni par le système.

Formule(s)

Loi des gaz parfaits

Loi de Laplace (forme T-V)

Hypothèses

Le cadre de notre calcul repose sur des hypothèses simplificatrices essentielles :

- Le fluide est un gaz parfait (les interactions moléculaires sont négligées).

- Les transformations sont réversibles, c'est-à-dire infiniment lentes et sans frottements, permettant l'utilisation des lois de Laplace.

- Le système est fermé (la quantité de matière, \(n=1 \text{ mol}\), est constante).

Donnée(s)

Nous rassemblons ici toutes les informations numériques fournies par l'énoncé, qui sont les points de départ de notre résolution.

| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Pression état 1 | \(P_1\) | \(10 \times 10^5\) | \(\text{Pa}\) |

| Température source chaude | \(T_H\) | \(600\) | \(\text{K}\) |

| Température source froide | \(T_F\) | \(300\) | \(\text{K}\) |

| Rapport de volume | \(V_2/V_1\) | \(2\) | - |

Astuces

Pour un cycle de Carnot, les rapports de volume pendant les transformations isothermes sont égaux : \(V_2/V_1 = V_3/V_4\). Après avoir calculé \(V_3\) et \(V_4\), vous pouvez vérifier cette relation pour vous assurer que vos calculs adiabatiques sont corrects. C'est un excellent moyen d'auto-correction !

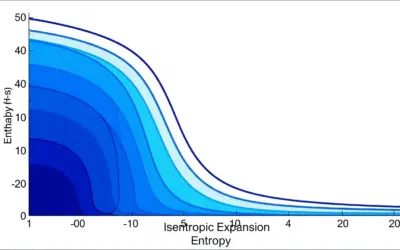

Schéma (Avant les calculs)

Visualisons le cycle sur un diagramme P-V. Nous connaissons la position relative des points et la forme des courbes (isothermes moins pentues que les adiabatiques), mais pas encore leurs coordonnées exactes.

Diagramme P-V du Cycle de Carnot

Calcul(s)

Température et Pression à l'état 1

Calcul du Volume V_1

Température et Volume à l'état 2

Calcul de la Pression P_2

Température à l'état 3

Calcul du Volume V_3

Calcul de la Pression P_3

Température à l'état 4

Calcul du Volume V_4

Calcul de la Pression P_4

Schéma (Après les calculs)

Le diagramme est maintenant complet, avec les valeurs de pression et de volume qui définissent précisément le cycle.

Diagramme P-V avec Valeurs Calculées

Réflexions

Les résultats numériques sont cohérents avec la physique. Durant les expansions (1→2 et 2→3), le volume augmente et la pression chute. Durant les compressions (3→4 et 4→1), le volume diminue et la pression augmente. On remarque la très grande détente du gaz lors de la phase adiabatique (le volume est multiplié par plus de 5), ce qui est typique de ces processus.

Points de vigilance

Attention aux unités ! C'est la source d'erreur la plus commune. Assurez-vous de toujours utiliser les unités du Système International (Pascals pour P, m³ pour V, Kelvin pour T) dans les formules. N'oubliez pas l'exposant \(\gamma-1\) dans la loi de Laplace, une erreur fréquente est d'utiliser \(\gamma\) seul.

Points à retenir

Pour déterminer l'état d'un gaz parfait, il faut maîtriser deux outils : \(PV=nRT\), valable en tout temps, et les lois de Laplace (\(TV^{\gamma-1}=cste\) ou \(PV^\gamma=cste\)), valables uniquement pour les transformations adiabatiques réversibles. La clé est de savoir quand utiliser quelle formule.

Le saviez-vous ?

Le concept de cycle idéal a été introduit par l'ingénieur français Sadi Carnot en 1824 dans son ouvrage "Réflexions sur la puissance motrice du feu". Il a démontré, bien avant la formalisation du premier et du second principe de la thermodynamique, que le rendement d'un moteur ne dépend que des températures des sources entre lesquelles il fonctionne, posant ainsi les bases de toute la thermodynamique moderne.

FAQ

Quelques questions courantes pour dissiper les doutes.

Résultat Final

A vous de jouer

Si la pression initiale \(P_1\) était de 20 bar (au lieu de 10), et que le reste des données était inchangé, quel serait le nouveau volume initial \(V_1\) ? (Réponse en L)

Question 2 : Calcul de W, Q et \(\Delta U\) pour chaque transformation

Principe

Le concept physique est l'application du premier principe de la thermodynamique, \(\Delta U = Q + W\), qui est un principe de conservation de l'énergie. Pour chaque étape, nous allons calculer deux de ces trois grandeurs en utilisant les formules spécifiques à la transformation (isotherme ou adiabatique), puis nous déduirons la troisième par ce principe.

Mini-Cours

L'énergie interne (\(U\)) d'un gaz parfait ne dépend que de sa température. Sa variation est \(\Delta U = nC_v\Delta T\). Le travail des forces de pression (\(W\)) est l'énergie échangée par le système due à une variation de volume. La chaleur (\(Q\)) est l'énergie transférée en raison d'une différence de température. Pour une transformation isotherme, \(\Delta T = 0 \Rightarrow \Delta U = 0\). Pour une transformation adiabatique, il n'y a pas d'échange de chaleur, donc \(Q=0\).

Remarque Pédagogique

Soyez très attentif aux signes. Un travail négatif (\(W<0\)) signifie que le gaz se détend et fournit du travail (il "pousse" sur le piston). Une chaleur positive (\(Q>0\)) signifie que le gaz reçoit de la chaleur de l'extérieur. L'erreur de signe est la plus fréquente dans ce type de calculs.

Normes

La convention de signe utilisée ici (\(\Delta U = Q + W\)) est celle de l'Union Internationale de Chimie Pure et Appliquée (UICPA). Dans certains domaines de l'ingénierie mécanique, la convention \(\Delta U = Q - W\) est parfois utilisée, où W représente le travail fourni par le système. Il est essentiel de toujours préciser la convention utilisée.

Formule(s)

Variation d'énergie interne (Gaz Parfait)

Travail d'une transformation isotherme

Hypothèses

Nous nous appuyons sur les mêmes hypothèses que précédemment (gaz parfait, transformations réversibles) qui nous permettent d'utiliser ces formules intégrées. Sans la réversibilité, le calcul du travail nécessiterait de connaître le détail de la pression extérieure à chaque instant.

Donnée(s)

Nous utilisons les valeurs de P, V et T calculées à la question 1 pour chaque état du cycle.

| État | P (bar) | V (L) | T (K) |

|---|---|---|---|

| 1 | 10 | 4.99 | 600 |

| 2 | 5 | 9.98 | 600 |

| 3 | 0.44 | 56.4 | 300 |

| 4 | 0.88 | 28.2 | 300 |

Astuces

Pour un cycle complet, la somme des variations d'énergie interne doit être nulle : \(\Delta U_{\text{cycle}} = \Delta U_{12} + \Delta U_{23} + \Delta U_{34} + \Delta U_{41} = 0\). C'est un excellent moyen de vérifier la cohérence de vos calculs. Vous devriez remarquer que \(\Delta U_{23} = - \Delta U_{41}\).

Schéma (Avant les calculs)

Le diagramme P-V permet aussi de visualiser le travail. L'aire sous la courbe d'une transformation représente la valeur absolue du travail échangé. Pour les expansions (1→2, 2→3), le volume augmente, le travail est donc négatif. Pour les compressions (3→4, 4→1), le volume diminue, le travail est positif.

Diagramme P-V du Cycle de Carnot

Calcul(s)

Transformation 1→2 (Expansion Isotherme)

Transformation 2→3 (Expansion Adiabatique)

Transformation 3→4 (Compression Isotherme)

Transformation 4→1 (Compression Adiabatique)

Schéma (Après les calculs)

Maintenant que les énergies sont calculées pour chaque étape, nous pouvons les visualiser sur le diagramme du cycle.

Diagramme P-V avec Échanges d'Énergie

Réflexions

On observe que l'énergie est apportée au système sous forme de chaleur (\(Q_{12}>0\)) pendant l'expansion à haute température. Elle est rejetée (\(Q_{34}<0\)) pendant la compression à basse température. Le travail est fourni par le gaz pendant les deux expansions (\(W_{12}<0, W_{23}<0\)) et est fourni au gaz pendant les deux compressions (\(W_{34}>0, W_{41}>0\)).

Points de vigilance

Lors du calcul du travail isotherme, assurez-vous que la température T dans la formule \(W = -nRT \ln(V_{\text{f}}/V_{\text{i}})\) est bien celle (constante) de la transformation. Pour l'étape 1→2, c'est \(T_H\). Pour l'étape 3→4, c'est \(T_F\). Ne les confondez pas !

Points à retenir

La maîtrise de cette question repose sur l'identification correcte du type de transformation pour appliquer la bonne simplification du premier principe :

- Isotherme : \(\Delta U = 0\)

- Adiabatique : \(Q = 0\)

Le saviez-vous ?

Le concept d'énergie interne a été développé par Rudolf Clausius et William Rankine dans les années 1850. Clausius est également celui qui a énoncé le second principe de la thermodynamique et a introduit la notion d'entropie, une mesure du "désordre" d'un système, qui reste constante lors d'une transformation adiabatique réversible.

FAQ

Résultat Final

\(W_{12} \approx -3458\), \(Q_{12} \approx 3458\), \(\Delta U_{12} = 0\)

\(W_{23} \approx -3741\), \(Q_{23} = 0\), \(\Delta U_{23} \approx -3741\)

\(W_{34} \approx 1729\), \(Q_{34} \approx -1729\), \(\Delta U_{34} = 0\)

\(W_{41} \approx 3741\), \(Q_{41} = 0\), \(\Delta U_{41} \approx 3741\)

A vous de jouer

Si la transformation 1→2 était une détente jusqu'à \(V_2 = 3 \times V_1\) (au lieu de 2), quel serait le nouveau travail \(W_{12}\) ? (Réponse en J)

Question 3 : Calcul du travail net (\(W_{\text{cycle}}\)) et de la chaleur absorbée (\(Q_H\))

Principe

Le concept physique ici est celui de bilan énergétique sur un cycle. Puisque le système revient à son état initial, sa variation d'énergie interne totale est nulle. Le premier principe implique alors que le travail total fourni par le cycle doit être égal à la chaleur totale échangée. \(W_{\text{cycle}} = -Q_{\text{cycle}}\).

Mini-Cours

Pour tout cycle thermodynamique, le travail net (\(W_{\text{cycle}}\)) est la somme des travaux de chaque étape. S'il est négatif, le cycle est un cycle moteur (il produit du travail). S'il est positif, c'est un cycle récepteur (il consomme du travail, comme un réfrigérateur). La chaleur absorbée à la source chaude (\(Q_H\)) est la somme des termes de chaleur positifs du cycle, représentant l'énergie "payée" pour faire fonctionner le moteur.

Remarque Pédagogique

Prenez soin de faire la somme algébrique (en tenant compte des signes) des quatre valeurs de travail calculées à la question 2. Une simple addition suffit. Pour \(Q_H\), ne prenez que la ou les valeurs de Q qui sont positives. C'est une étape de synthèse qui ne demande pas de nouvelles formules complexes.

Normes

Il n'y a pas de norme à proprement parler, mais le concept de bilan énergétique sur un cycle est la pierre angulaire de l'analyse de performance de toutes les machines thermiques, des centrales nucléaires aux moteurs de voiture.

Formule(s)

Travail net du cycle

Chaleur absorbée à la source chaude

Hypothèses

Aucune nouvelle hypothèse n'est nécessaire. Cette question est une conséquence directe des calculs précédents.

Donnée(s)

On utilise l'ensemble des valeurs de travail et de chaleur calculées à la question 2.

| Transformation | W (J) | Q (J) |

|---|---|---|

| 1 → 2 | -3458 | 3458 |

| 2 → 3 | -3741 | 0 |

| 3 → 4 | 1729 | -1729 |

| 4 → 1 | 3741 | 0 |

Astuces

Dans un cycle de Carnot, les travaux des deux transformations adiabatiques s'annulent exactement (\(W_{23} + W_{41} = 0\)). Le travail total du cycle est donc simplement la somme des travaux des deux transformations isothermes : \(W_{\text{cycle}} = W_{12} + W_{34}\). Cela simplifie grandement le calcul !

Schéma (Avant les calculs)

Sur le diagramme P-V, \(W_{\text{cycle}}\) correspond à l'aire nette enclose par la courbe du cycle. Comme le cycle est parcouru dans le sens horaire, le travail net est négatif, ce qui confirme qu'il s'agit d'un cycle moteur.

Aire du Cycle Représentant le Travail Net

Calcul(s)

Calcul du travail net

Calcul de la chaleur absorbée

Schéma (Après les calculs)

Le bilan énergétique du cycle peut être représenté par un diagramme de flux, montrant l'énergie entrante (\(Q_H\)) et les énergies sortantes (le travail \(|W_{\text{cycle}}|\) et la chaleur rejetée \(|Q_F|\)).

Bilan Énergétique du Moteur de Carnot

Réflexions

Le résultat \(W_{\text{cycle}} \approx -1729 \text{ J}\) signifie que pour chaque cycle, le moteur fournit 1729 J de travail utile au milieu extérieur (par exemple, pour faire tourner une roue). Pour ce faire, il doit "consommer" 3458 J d'énergie thermique prélevée à la source chaude.

Points de vigilance

Veillez à ne pas faire d'erreur en additionnant les valeurs. Une erreur de signe sur l'une des étapes de la question 2 se répercutera directement ici. Vérifiez également que vous n'incluez que les chaleurs positives dans le calcul de \(Q_H\).

Points à retenir

Le point crucial à retenir est que pour un cycle, \(W_{\text{cycle}} = -Q_{\text{cycle}}\) où \(Q_{\text{cycle}} = Q_H + Q_F\). L'énergie n'est pas créée, elle est transformée : la chaleur nette absorbée (\(Q_H + Q_F\)) est entièrement convertie en travail.

Le saviez-vous ?

Le moteur à combustion interne d'une voiture est souvent modélisé par le cycle de Beau de Rochas (ou cycle d'Otto). Bien qu'il soit différent du cycle de Carnot (il utilise des transformations isochores), le principe d'analyse est le même : on calcule le travail et la chaleur sur chaque étape pour déterminer le travail net et le rendement.

FAQ

Résultat Final

A vous de jouer

Si le travail de compression isotherme \(W_{34}\) était de 2000 J (au lieu de 1729 J), quel serait le travail total du cycle \(W_{\text{cycle}}\) ? (Réponse en J)

Question 4 : Calcul du rendement thermodynamique (\(\eta\))

Principe

Le rendement est le concept physique qui quantifie l'efficacité d'une machine. Il répond à la question : "Pour une certaine quantité d'énergie que je paie (la chaleur de la source chaude), quelle fraction est convertie en ce que je veux (le travail utile) ?". C'est un rapport entre le "gain" et le "coût".

Mini-Cours

Le rendement thermodynamique \(\eta\) d'un moteur est toujours un nombre compris entre 0 et 1 (ou 0% et 100%). Un rendement de 1 (100%) signifierait que toute la chaleur absorbée est convertie en travail, ce qui est impossible selon le second principe de la thermodynamique. Le rendement mesure donc l'efficacité de la conversion d'énergie thermique en énergie mécanique.

Remarque Pédagogique

Le calcul est direct une fois la question 3 résolue. Faites attention à utiliser la valeur absolue du travail, car le rendement est par définition une quantité positive. Le travail du cycle moteur est négatif (fourni par le système), mais le "gain" est sa valeur positive.

Normes

La définition du rendement \(\eta = |W_{\text{cycle}}|/Q_H\) est une convention universelle en physique et en ingénierie pour les moteurs thermiques.

Formule(s)

Formule du rendement

Hypothèses

Pas de nouvelles hypothèses. Le calcul découle directement des résultats précédents.

Donnée(s)

On utilise les deux résultats finaux de la question 3.

| Paramètre | Symbole | Valeur (J) |

|---|---|---|

| Travail net du cycle | \(W_{\text{cycle}}\) | -1729 |

| Chaleur absorbée | \(Q_H\) | 3458 |

Astuces

Puisque \(W_{\text{cycle}} = -(Q_H + Q_F)\), on peut aussi écrire le rendement comme \(\eta = \frac{-(Q_H + Q_F)}{Q_H} = 1 + \frac{Q_F}{Q_H}\). Comme \(Q_F\) est la chaleur cédée (négative), ce calcul donne le même résultat et peut servir de vérification.

Schéma (Avant les calculs)

Le diagramme de flux énergétique est la meilleure représentation visuelle du concept de rendement : c'est le rapport du flux de travail sortant sur le flux de chaleur entrant.

Bilan Énergétique du Moteur de Carnot

Calcul(s)

Calcul du rendement

Schéma (Après les calculs)

Le même diagramme de flux peut être utilisé pour visualiser le résultat, où la largeur des flèches pourrait représenter l'ampleur des flux énergétiques : \(Q_H\) se divise en deux parts égales, \(W\) et \(Q_F\).

Bilan Énergétique du Moteur de Carnot

Réflexions

Un rendement de 0.5, ou 50%, signifie que la moitié de l'énergie thermique prélevée à la source chaude est convertie en travail mécanique. L'autre moitié est obligatoirement rejetée à la source froide sous forme de chaleur (\(Q_F \approx -1729 \text{ J}\)). Cette "perte" n'est pas due à des imperfections, mais est une conséquence fondamentale du second principe de la thermodynamique.

Points de vigilance

Ne divisez pas le travail par la chaleur totale échangée (\(Q_{\text{cycle}}\)), mais bien par la chaleur absorbée de la source chaude (\(Q_H\)). Le "coût" énergétique est uniquement ce que l'on prélève à la source à haute température.

Points à retenir

La définition du rendement est fondamentale : Rendement = (Ce qu'on veut obtenir) / (Ce que ça nous coûte). Pour un moteur, on veut du travail, et ça nous coûte de la chaleur. \(\eta = |W|/Q_H\).

Le saviez-vous ?

Le rendement des moteurs de voiture réels est bien inférieur au rendement de Carnot. Un moteur à essence typique a un rendement d'environ 25-30%, tandis qu'un moteur diesel moderne peut atteindre 40-45%. Les pertes sont dues aux frottements, aux transferts de chaleur non idéaux et au fait que le cycle réel est loin d'être réversible.

FAQ

Résultat Final

A vous de jouer

Si un moteur a absorbé 4000 J de la source chaude et a fourni 1000 J de travail, quel est son rendement (en %) ?

Question 5 : Vérification avec la formule théorique de Carnot

Principe

Le concept physique clé est le théorème de Carnot, un des résultats les plus importants de la thermodynamique. Il énonce que, pour un moteur fonctionnant entre deux sources de chaleur données, aucun moteur ne peut être plus efficace qu'un moteur réversible de Carnot. De plus, le rendement de ce moteur idéal ne dépend que des températures des sources.

Mini-Cours

Le rendement de Carnot, \(\eta_{\text{Carnot}} = 1 - T_F/T_H\), représente une limite supérieure théorique pour le rendement de n'importe quel moteur thermique. \(T_F\) et \(T_H\) doivent être exprimées en températures absolues (Kelvin). Cette formule montre qu'un rendement de 100% n'est atteignable que si la source froide est au zéro absolu (\(T_F=0 \text{ K}\)), ce qui est physiquement impossible.

Remarque Pédagogique

Cette dernière question est une étape de vérification cruciale. Si le rendement que vous avez calculé à la question 4 (à partir des travaux et chaleurs) ne correspond pas à celui calculé avec cette simple formule, cela signifie qu'il y a une erreur dans vos calculs précédents. C'est un excellent filet de sécurité.

Normes

La formule de Carnot est un principe fondamental de la physique, pas une norme. Elle sert de référence absolue pour évaluer la performance des machines réelles. On parle parfois d'"efficacité de Carnot" pour un moteur réel, qui est le rapport de son rendement réel sur le rendement de Carnot maximal possible.

Formule(s)

Formule du rendement de Carnot

Hypothèses

L'application de cette formule suppose que le cycle est bien un cycle de Carnot (deux isothermes, deux adiabatiques) et qu'il est réversible. Notre exercice se place exactement dans ce cadre idéal.

Donnée(s)

Seules deux données sont nécessaires :

| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Température source chaude | \(T_H\) | \(600\) | \(\text{K}\) |

| Température source froide | \(T_F\) | \(300\) | \(\text{K}\) |

Astuces

Pour maximiser le rendement, la formule nous dit qu'il faut soit augmenter \(T_H\) autant que possible, soit diminuer \(T_F\) autant que possible. C'est pour cette raison que les centrales thermiques utilisent de la vapeur à très haute température et des tours de refroidissement pour avoir une source froide la plus basse possible.

Schéma (Avant les calculs)

Le concept est résumé par le diagramme d'un moteur thermique fonctionnant entre deux thermostats (sources de chaleur).

Schéma de Principe du Moteur de Carnot

Calcul(s)

Calcul du rendement théorique

Schéma (Après les calculs)

Le calcul confirme que le rendement est de 50%, validant le bilan énergétique schématisé précédemment.

Bilan Énergétique du Moteur de Carnot

Réflexions

Le rendement calculé à partir des échanges d'énergie (50% à la question 4) correspond parfaitement au rendement théorique de Carnot (50%). Cela confirme non seulement la cohérence de nos calculs, mais aussi la validité du théorème de Carnot dans ce cas idéal. Toute machine réelle fonctionnant entre 300 K et 600 K aura nécessairement un rendement inférieur à 50%.

Points de vigilance

N'oubliez jamais d'utiliser les températures en Kelvin ! Si vous utilisez des degrés Celsius, le calcul sera complètement faux. La thermodynamique repose sur l'échelle de température absolue.

Points à retenir

Le message essentiel est que le rendement maximal d'un moteur ne dépend pas du fluide utilisé ni de la conception de la machine, mais uniquement des températures des sources de chaleur. C'est une loi fondamentale et universelle.

Le saviez-vous ?

Les réfrigérateurs et les pompes à chaleur fonctionnent sur des cycles thermodynamiques inversés. On ne parle pas de "rendement" mais de "coefficient de performance" (COP), qui peut être supérieur à 1. Un COP de 3 signifie que pour 1 J d'électricité consommée, la machine déplace 3 J de chaleur. Le COP d'une pompe à chaleur de Carnot est \(T_H / (T_H - T_F)\).

FAQ

Résultat Final

A vous de jouer

Quel serait le rendement de Carnot maximal pour un moteur fonctionnant entre une source à 100°C et une source à 25°C ? (Attention aux unités !)

Outil Interactif : Simulateur de Rendement de Carnot

Utilisez les curseurs pour faire varier les températures des sources chaude et froide et observez l'impact direct sur le rendement théorique maximal du cycle de Carnot. Le graphique montre comment le rendement évolue en fonction de la température de la source chaude pour une température de source froide fixe.

Paramètres d'Entrée

Résultats Clés

Quiz Final : Testez vos connaissances

1. Que représente l'aire à l'intérieur de la courbe dans un diagramme P-V pour un cycle thermodynamique ?

2. Lors d'une expansion adiabatique d'un gaz parfait :

3. Dans un cycle de Carnot, la chaleur est absorbée de la source chaude pendant :

4. Comment peut-on augmenter le rendement d'un moteur de Carnot ?

5. Pour un cycle complet (retour à l'état initial), la variation totale d'énergie interne \(\Delta U_{\text{cycle}}\) est :

- Cycle Thermodynamique

- Suite de transformations thermodynamiques subies par un système, qui le ramènent à son état initial. L'énergie interne étant une fonction d'état, sa variation sur un cycle complet est nulle.

- Processus Isotherme

- Transformation thermodynamique au cours de laquelle la température du système reste constante. Pour un gaz parfait, cela implique que l'énergie interne ne varie pas.

- Processus Adiabatique

- Transformation thermodynamique qui s'effectue sans échange de chaleur avec le milieu extérieur (\(Q=0\)).

- Rendement Thermodynamique (\(\eta\))

- Pour un moteur, c'est le rapport entre le travail mécanique fourni et la quantité de chaleur absorbée à la source chaude. Il mesure l'efficacité de la conversion de chaleur en travail.

D’autres exercices de Thermodynamique classique:

0 commentaires