Condensation de Bose-Einstein pour un gaz de bosons libres

Contexte : La Condensation de Bose-EinsteinUn état de la matière dans lequel une fraction macroscopique de bosons occupe l'état quantique de plus basse énergie..

La condensation de Bose-Einstein (CBE) est une phase de la matière, prédite théoriquement par Satyendra Nath Bose et Albert Einstein en 1924, et observée pour la première fois en 1995. Elle se manifeste pour un gaz de bosonsParticule de spin entier, qui obéit à la statistique de Bose-Einstein. à des températures très proches du zéro absolu. Dans cet état, une fraction importante des particules s'accumule dans l'état quantique de plus basse énergie, créant un phénomène quantique macroscopique. Cet exercice a pour but de vous guider dans la dérivation de la température critique à laquelle ce phénomène apparaît.

Remarque Pédagogique : Cet exercice est fondamental pour comprendre comment les lois de la mécanique quantique (statistique de Bose-Einstein) peuvent avoir des conséquences spectaculaires à l'échelle macroscopique, un concept au cœur de la physique moderne.

Objectifs Pédagogiques

- Dériver l'expression de la densité d'états pour des particules libres en 3D.

- Calculer le nombre total de particules en fonction de la température et du potentiel chimique.

- Déterminer la température critique de la condensation de Bose-Einstein.

- Analyser le comportement de la population de l'état fondamental en dessous de la température critique.

Données de l'étude

Fiche Technique

| Caractéristique | Description |

|---|---|

| Type de particules | Bosons (spin entier, ici spin 0) |

| Interactions | Nulles (modèle du gaz idéal) |

| Confinement | Boîte cubique 3D de volume V |

Modélisation du gaz de bosons dans une boîte

| Nom du Paramètre | Symbole | Description |

|---|---|---|

| Nombre de particules | N | Nombre total de bosons dans le système |

| Volume | V | Volume de la boîte de confinement |

| Masse d'une particule | m | Masse de chaque boson |

| Constante de Planck | h | - |

| Constante de Boltzmann | \(k_B\) | - |

Questions à traiter

- Exprimer la densité d'étatsNombre d'états quantiques disponibles par intervalle d'énergie infinitésimal. \(g(\epsilon)\) pour un gaz de particules libres en 3D en fonction de l'énergie \(\epsilon\).

- En séparant l'état fondamental (\(\epsilon_0 = 0\)) des états excités (\(\epsilon > 0\)), écrire l'expression intégrale pour le nombre de particules \(N_{\text{ex}}\) dans les états excités.

- Déterminer la température critique \(T_c\) en dessous de laquelle la condensation se produit.

- Calculer la fraction de particules dans l'état condensé (\(N_0/N\)) pour une température \(T < T_c\).

- Discuter la signification physique de la transition de phase et du condensat.

Les bases de la Thermodynamique Statistique pour les Bosons

Pour résoudre cet exercice, il est essentiel de maîtriser deux concepts clés de la physique statistique quantique appliquée aux bosons.

1. Distribution de Bose-Einstein

Le nombre moyen de bosons occupant un état quantique d'énergie \(\epsilon\) à une température T et pour un potentiel chimique \(\mu\) est donné par la distribution de Bose-Einstein :

\[ n(\epsilon) = \frac{1}{e^{(\epsilon - \mu)/(k_B T)} - 1} \]

Cette formule est le pilier de l'étude des gaz bosoniques.

2. Potentiel Chimique (μ) pour les bosons

Le potentiel chimiqueÉnergie nécessaire pour ajouter une particule au système à volume et entropie constants. \(\mu\) est une grandeur thermodynamique qui régule le nombre de particules. Pour que le nombre d'occupation \(n(\epsilon)\) reste positif pour tous les états, y compris l'état fondamental \(\epsilon_0 = 0\), le potentiel chimique \(\mu\) doit être strictement négatif (\(\mu < 0\)). La condensation se produit à la limite où le potentiel chimique tend vers sa valeur maximale, c'est-à-dire \(\mu \to 0^-\).

Correction : Condensation de Bose-Einstein

Question 1 : Calcul de la densité d'états \(g(\epsilon)\)

Principe

La densité d'états \(g(\epsilon)\) représente le nombre d'états quantiques disponibles pour les particules par unité d'intervalle d'énergie. Pour un gaz de particules dans un grand volume, les niveaux d'énergie sont si rapprochés qu'on peut les traiter comme un continuum. L'idée est de "compter" combien d'états se trouvent dans une petite tranche d'énergie d\(\epsilon\).

Mini-Cours

Pour une particule confinée dans une boîte, son énergie est quantifiée. En 3D, cela dépend de trois nombres quantiques (nx, ny, nz). Chaque triplet définit un état. L'ensemble de ces points forme un réseau dans "l'espace des états". Passer d'une somme sur ces points discrets à une intégrale continue est possible à la limite thermodynamique (grand volume), et c'est la densité d'états qui fait le lien.

Remarque Pédagogique

Pensez à la densité d'états comme à la densité de population sur une carte. Certaines régions (énergies) sont très "peuplées" en états, d'autres moins. Pour calculer des grandeurs macroscopiques (comme le nombre total de particules), il faut intégrer sur l'énergie en pondérant par cette "densité de population" d'états.

Normes

Il n'y a pas de "norme" réglementaire ici, mais le cadre est celui de la mécanique quantique fondamentale pour une particule dans une boîte, menant aux conditions de quantification de Born-von Karman, et de la relation de dispersion non-relativiste pour une particule libre.

Formule(s)

Les deux outils mathématiques de base sont la relation de dispersion et la définition de la densité d'états.

Relation de dispersion

Définition de la densité d'états

Hypothèses

On se place dans une boîte cubique de côté L, ce qui quantifie le vecteur d'onde k. Les énergies sont données par la relation de dispersion des particules libres.

- Quantification du vecteur d'onde : \( k_i = \frac{n_i \pi}{L} \) où \( n_i \in \mathbb{N}^* \).

- Le gaz est non-relativiste.

- Le volume V est suffisamment grand pour justifier l'approximation continue.

Donnée(s)

Les seules données nécessaires pour cette question sont conceptuelles : la masse 'm' de la particule et le volume 'V' du système. Aucune valeur numérique n'est requise à ce stade.

Astuces

Le passage au comptage dans l'espace des moments (ou l'espace k) est une astuce universelle en physique statistique. Au lieu de sommer sur des nombres quantiques complexes, on calcule le volume d'une coquille sphérique dans cet espace, ce qui est géométriquement beaucoup plus simple.

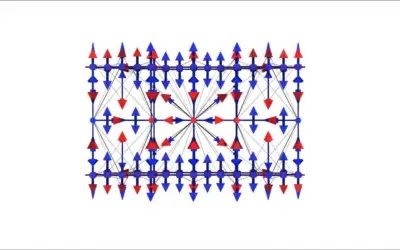

Schéma (Avant les calculs)

Espace des vecteurs d'onde (k-space)

Calcul(s)

Nombre d'états \(\Phi(k)\)

Le nombre d'états \( \Phi(k) \) avec un module de vecteur d'onde inférieur à k correspond au volume d'un octant de sphère dans l'espace des \( k \). Chaque état occupe un volume \((\pi/L)^3\). Le nombre total d'états est donc :

Nombre d'états \(\Phi(\epsilon)\)

On exprime k en fonction de \(\epsilon\) : \( k = \frac{\sqrt{2m\epsilon}}{\hbar} \). On obtient le nombre d'états avec une énergie inférieure à \(\epsilon\) :

Densité d'états \(g(\epsilon)\)

La densité d'états \(g(\epsilon)\) est la dérivée de \( \Phi(\epsilon) \) par rapport à \(\epsilon\). (Pour spin 0, le facteur de dégénérescence est 1).

Schéma (Après les calculs)

Graphe de la Densité d'États \(g(\epsilon)\)

Réflexions

Le résultat \(g(\epsilon) \propto \sqrt{\epsilon}\) est un résultat fondamental pour les particules non-relativistes en 3D. Il montre que les états de haute énergie sont beaucoup plus "nombreux" que les états de basse énergie. C'est ce qui rend la "saturation" des états excités possible à basse température.

Points de vigilance

L'erreur la plus commune est d'oublier le facteur 1/8 pour ne considérer que le premier octant de l'espace k (car les nombres quantiques nᵢ sont positifs). Une autre erreur est de se tromper dans la dérivation finale par rapport à l'énergie.

Points à retenir

Synthèse de la Densité d'États 3D :

- Concept Clé : Passage du discret (somme sur les états) au continu (intégrale sur l'énergie).

- Méthode : Compter les états dans l'espace k.

- Résultat Essentiel : \(g(\epsilon) \propto \sqrt{\epsilon}\).

Le saviez-vous ?

La dépendance de la densité d'états avec l'énergie dépend crucialement de la dimensionnalité du système ! En 2D, \(g(\epsilon)\) est constante, et en 1D, \(g(\epsilon)\) est proportionnelle à \(1/\sqrt{\epsilon}\). Cela implique que la condensation de Bose-Einstein, telle que décrite ici, est un phénomène strictement 3D.

FAQ

Il est normal d'avoir des questions.

Résultat Final

A vous de jouer

Sachant que \(g(\epsilon) \sim \epsilon^{d/2 - 1}\) en dimension 'd', quelle est la dépendance de \(g(\epsilon)\) en 2D ?

Question 2 : Nombre de particules dans les états excités (\(N_{\text{ex}}\))

Principe

Le nombre total de particules dans les états excités (\(N_{\text{ex}}\)) s'obtient en additionnant les populations de tous les états d'énergie \(\epsilon > 0\). En utilisant l'approximation continue, cela revient à intégrer le produit de la densité d'états \(g(\epsilon)\) par le nombre d'occupation moyen \(n(\epsilon)\) sur toutes les énergies positives.

Mini-Cours

L'état fondamental (\(\epsilon=0\)) est un cas particulier. Sa population, \(N_0\), peut devenir macroscopique. Comme \(g(0)=0\), l'intégrale continue ne le prend pas en compte. Il faut donc le traiter séparément du "quasi-continuum" des états excités. Le nombre total de particules est toujours la somme : \(N = N_0 + N_{\text{ex}}\).

Remarque Pédagogique

Cette séparation est le point crucial de tout le problème. Imaginez un stade (les états excités) avec un nombre de sièges qui augmente avec l'altitude (l'énergie). Si le stade est plein, les spectateurs restants n'ont d'autre choix que de s'entasser sur le terrain (l'état fondamental). Notre calcul de \(N_{\text{ex}}\) vise à déterminer la capacité d'accueil maximale du "stade".

Normes

Le calcul repose sur la statistique de Bose-Einstein, qui est un principe fondamental de la mécanique statistique quantique pour les particules de spin entier.

Formule(s)

Expression intégrale de \(N_{\text{ex}}\)

Hypothèses

On continue avec l'approximation du continuum pour les états excités (\(\epsilon > 0\)). L'état fondamental à \(\epsilon=0\) est traité comme un niveau discret distinct.

Donnée(s)

| Paramètre | Expression |

|---|---|

| Densité d'états | \(g(\epsilon) = \frac{V}{4\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{3/2} \sqrt{\epsilon}\) |

| Distribution B-E | \(n(\epsilon) = \frac{1}{e^{(\epsilon - \mu)/(k_B T)} - 1}\) |

Astuces

Avant de se lancer dans le calcul de l'intégrale, il est bon de vérifier ses dimensions. \(g(\epsilon)\) est en \([\text{Energie}]^{-1}\), \(d\epsilon\) est en \([\text{Energie}]\), et \(n(\epsilon)\) est sans dimension. Le produit est bien sans dimension, comme attendu pour un nombre de particules.

Schéma (Avant les calculs)

Distribution des particules \(n(\epsilon)g(\epsilon)\)

Calcul(s)

Substitution de \(g(\epsilon)\)

On substitue l'expression de \(g(\epsilon)\) trouvée à la question 1 dans l'intégrale générale pour obtenir l'expression demandée.

Schéma (Après les calculs)

Séparation des populations de particules

Réflexions

Cette expression montre que \(N_{\text{ex}}\) est une fonction complexe de la température T et du potentiel chimique \(\mu\). C'est en analysant le comportement de cette intégrale que nous pourrons comprendre la transition de phase.

Points de vigilance

Le point crucial est de ne PAS inclure \(N_0\) dans cette intégrale. L'approximation continue n'est valide que parce que les états excités sont très proches les uns des autres. L'écart entre l'état fondamental (\(\epsilon=0\)) et le premier état excité est, lui, non négligeable.

Points à retenir

Synthèse de \(N_{\text{ex}}\) :

- Concept Clé : Le nombre total de particules se sépare en deux populations : \(N = N_0 + N_{\text{ex}}\).

- Formule Essentielle : L'intégrale de \(n(\epsilon)g(\epsilon)\) donne \(N_{\text{ex}}\), la population des états excités.

Le saviez-vous ?

Cette séparation entre état fondamental et états excités est aussi la clé pour comprendre le fonctionnement des lasers. Dans un laser, on crée une "inversion de population" où un état excité est macroscopiquement plus peuplé que des états d'énergie inférieure, ce qui permet l'émission stimulée et la lumière cohérente.

FAQ

Il est normal d'avoir des questions.

Résultat Final

A vous de jouer

Comment l'expression de \(N_{\text{ex}}\) changerait-elle pour un gaz 2D, où \(g(\epsilon)\) est une constante ?

Question 3 : Détermination de la température critique \(T_c\)

Principe

La température critique \(T_c\) est la température la plus basse à laquelle TOUTES les N particules peuvent encore être accommodées dans les états excités. À cette limite, la population de l'état fondamental \(N_0\) est encore négligeable (\(N_0 \approx 0\)), et le potentiel chimique atteint sa valeur maximale, \(\mu=0\). La condition est donc \(N = N_{\text{ex}}(T_c, \mu=0)\).

Mini-Cours

La fonction \(N_{\text{ex}}(T, \mu)\) est une fonction croissante de T et de \(\mu\). Pour un nombre N de particules fixé, si on abaisse la température T, le potentiel chimique \(\mu\) doit augmenter (devenir moins négatif) pour maintenir N constant. La condensation se produit lorsque \(\mu\) ne peut plus augmenter, c'est-à-dire quand il atteint sa limite supérieure \(\mu=0\).

Remarque Pédagogique

C'est un calcul de "capacité maximale". On se place à la limite où les "sièges" (états excités) sont sur le point de déborder. On remplit l'intégrale de \(N_{\text{ex}}\) avec le nombre total de particules N et on résout pour trouver la température T qui correspond à cette situation critique : c'est \(T_c\).

Normes

Ce calcul utilise des intégrales standards de la physique statistique, notamment l'intégrale de Bose-Einstein, qui est reliée à la fonction Gamma d'Euler et à la fonction Zêta de Riemann.

Formule(s)

Intégrale de Bose-Einstein

Ici, avec \(x^{1/2}\), on a s-1 = 1/2, donc s=3/2.

Hypothèses

On se place précisément au point de transition : \(T=T_c\), \(\mu=0\) et \(N_{\text{ex}}=N\).

Donnée(s)

| Constante | Valeur |

|---|---|

| \(\zeta(3/2)\) | \(\approx 2.612\) |

| \(\Gamma(3/2)\) | \(\frac{\sqrt{\pi}}{2}\) |

Astuces

Pour simplifier l'intégrale, le changement de variable \( x = \epsilon / (k_B T_c) \) est quasi-systématique. Il permet de faire apparaître une intégrale numérique sans dimension et de regrouper toutes les dépendances physiques dans un préfacteur.

Schéma (Avant les calculs)

Distribution de B-E à la limite \(\mu \to 0^-\)

Calcul(s)

Étape 1 : Application de la condition critique

On pose \(\mu=0\) et \(N_{\text{ex}}=N\) dans l'expression de la Q2. On effectue le changement de variable \( x = \epsilon / (k_B T_c) \), ce qui donne \( \epsilon = x k_B T_c \) et \( d\epsilon = k_B T_c dx \).

Étape 2 : Regroupement des termes

On sort les termes constants de l'intégrale, en regroupant les facteurs \(T_c\).

Étape 3 : Résolution de l'intégrale

L'intégrale est une forme standard qui vaut \( \Gamma(3/2) \zeta(3/2) = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \zeta(3/2) \). On substitue cette valeur.

Étape 4 : Simplification avec \(h\)

En utilisant \(\hbar = h/2\pi\), on simplifie le préfacteur pour faire apparaître h.

Étape 5 : Isolation de \(T_c\)

On réarrange l'équation pour isoler \(T_c\).

Schéma (Après les calculs)

Condition de Saturation des États Excités

Réflexions

La température critique dépend de la densité de particules (\(N/V\)) et de leur masse (\(m\)). Une densité plus élevée ou une masse plus faible mènent à une température critique plus haute, rendant la condensation plus "facile" à atteindre (car elle se produit à plus haute température).

Points de vigilance

Attention à bien manipuler les exposants 3/2 et 2/3 en isolant \(T_c\). Il est aussi facile de confondre h et ħ. Rappelez-vous toujours que \( \hbar = h/2\pi \).

Points à retenir

Synthèse de \(T_c\) :

- Condition Clé : \(T_c\) est la température pour laquelle \(N = N_{\text{ex}}\) avec \(\mu=0\).

- Dépendance : \(T_c \propto (N/V)^{2/3} \cdot m^{-1}\).

Le saviez-vous ?

La longueur d'onde thermique de de Broglie, \( \lambda_{\text{th}} = h/\sqrt{2\pi m k_B T} \), est une mesure de l'étalement spatial quantique d'une particule. La condition pour la condensation peut être réécrite comme \( (N/V)^{-1/3} \approx \lambda_{\text{th}} \), ce qui signifie que la condensation se produit lorsque la distance moyenne entre particules devient de l'ordre de leur longueur d'onde quantique.

FAQ

Il est normal d'avoir des questions.

Résultat Final

A vous de jouer

Si la densité de particules \(N/V\) est doublée, par quel facteur la température critique \(T_c\) est-elle multipliée ?

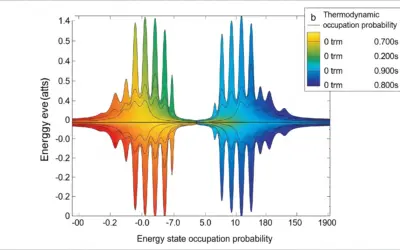

Question 4 : Fraction de particules condensées \(N_0/N\)

Principe

Pour une température \(T < T_c\), le potentiel chimique reste "figé" à \(\mu \approx 0\). Les états excités ne peuvent plus contenir toutes les N particules ; ils sont "saturés". Le nombre maximal de particules qu'ils peuvent contenir est \(N_{\text{ex}}(T, \mu=0)\). Les particules "en trop" n'ont d'autre choix que de s'accumuler massivement dans l'état de plus basse énergie, l'état fondamental. La population du condensat est donc \(N_0 = N - N_{\text{ex}}(T)\).

Mini-Cours

Ce phénomène est une transition de phase quantique. Contrairement à une transition classique (comme eau-glace) pilotée par les interactions, celle-ci est purement statistique. C'est l'impossibilité pour les bosons de trouver de la place dans les états excités (à cause de la température trop basse) qui force la formation du condensat.

Remarque Pédagogique

Le calcul est en fait une simple règle de trois. Nous avons déjà calculé la capacité maximale des états excités à \(T_c\) (c'est N). Pour toute autre température \(T < T_c\), la capacité maximale \(N_{\text{ex}}(T)\) sera plus faible. Le rapport \(N_{\text{ex}}(T)/N\) se déduit directement du rapport des températures.

Normes

Le cadre d'analyse reste celui de la mécanique statistique pour un gaz de Bose idéal.

Formule(s)

Population du condensat

Population excitée (pour \(T < T_c\))

Hypothèses

On suppose qu'on est dans la phase condensée, c'est-à-dire que \(T < T_c\) et que, par conséquent, on peut approximer \(\mu \approx 0\).

Donnée(s)

| Paramètre | Expression |

|---|---|

| Nombre total de particules N | \( N = V \zeta(3/2) \left(\frac{2\pi m k_B T_c}{h^2}\right)^{3/2} \) |

| Nombre de particules excitées \(N_{\text{ex}}\) | \( N_{\text{ex}}(T) = V \zeta(3/2) \left(\frac{2\pi m k_B T}{h^2}\right)^{3/2} \) |

Astuces

Pour trouver rapidement la relation, il suffit de regarder la formule de \(T_c\). On voit que \( N \propto T_c^{3/2} \). Comme l'expression pour \(N_{\text{ex}}(T)\) a exactement la même forme, on en déduit que \( N_{\text{ex}}(T) \propto T^{3/2} \). Le rapport \( N_{\text{ex}}/N \) est donc simplement \( (T/T_c)^{3/2} \).

Schéma (Avant les calculs)

Populations pour T < T꜀

Calcul(s)

Rapport des populations

En utilisant les données ci-dessus, on fait le rapport :

Fraction condensée

La fraction de particules dans l'état fondamental est alors :

Schéma (Après les calculs)

Fraction Condensée vs Température

Réflexions

La formule montre que dès que T passe en dessous de \(T_c\), une fraction non nulle de particules "tombe" dans l'état fondamental. Cette fraction augmente continuellement à mesure que T diminue, pour atteindre 100% au zéro absolu (\(T=0K\)), où toutes les particules sont dans le même état quantique fondamental.

Points de vigilance

Cette formule n'est valable QUE pour \(T \le T_c\). Pour \(T > T_c\), la fraction condensée \(N_0/N\) est tout simplement nulle. Il ne faut pas essayer d'appliquer la formule au-delà de \(T_c\).

Points à retenir

Synthèse de la fraction condensée :

- Concept Clé : En dessous de \(T_c\), les états excités sont saturés et le surplus de particules forme le condensat.

- Formule Essentielle : \( N_0/N = 1 - (T/T_c)^{3/2} \).

Le saviez-vous ?

La capacité calorifique du gaz de bosons présente un point de rebroussement (une "pointe") à \(T=T_c\). Ce comportement, où la dérivée de la capacité calorifique est discontinue, est la signature thermodynamique d'une transition de phase du second ordre, similaire à la transition ferromagnétique à la température de Curie.

FAQ

Il est normal d'avoir des questions.

Résultat Final

A vous de jouer

À quelle température T (en fonction de \(T_c\)), la population des états excités est-elle égale à celle de l'état fondamental (\(N_{\text{ex}} = N_0\)) ?

Question 5 : Signification physique de la transition de phase

Principe

Cette question vise à interpréter le résultat mathématique en termes physiques. La formule \( N_0/N = 1 - (T/T_c)^{3/2} \) décrit une transition de phase du second ordre, un changement radical du comportement du système.

Réflexions

Au-dessus de \(T_c\), les bosons se comportent comme un gaz quantique "normal", se répartissant sur de nombreux niveaux d'énergie. En dessous de \(T_c\), une fraction macroscopique (non négligeable) de la population totale s'effondre dans un seul et même état quantique, l'état fondamental. Toutes ces particules deviennent indiscernables et partagent la même fonction d'onde. Le système n'est plus une collection de particules individuelles mais une entité quantique cohérente à l'échelle macroscopique. Ce condensat est à l'origine de phénomènes spectaculaires comme la superfluidité et la supraconductivité.

Le saviez-vous ?

La première condensation de Bose-Einstein a été réalisée en 1995 par Eric Cornell et Carl Wieman avec des atomes de rubidium-87 refroidis à 170 nanokelvins. Cette expérience leur a valu le prix Nobel de physique en 2001, partagé avec Wolfgang Ketterle pour ses travaux indépendants.

Mini Fiche Mémo

Synthèse de la Condensation :

- Concept Clé : Accumulation macroscopique de bosons dans l'état de plus basse énergie à basse température.

- Condition : Se produit en dessous d'une température critique \(T_c\) lorsque le potentiel chimique s'annule.

- Conséquence : Émergence d'un état quantique cohérent à l'échelle macroscopique.

Outil Interactif : Fraction Condensée

Utilisez le curseur pour faire varier la température (normalisée par \(T_c\)) et observez l'évolution de la fraction de particules dans le condensat (\(N_0/N\)).

Paramètres d'Entrée

Résultats Clés

Quiz Final : Testez vos connaissances

1. Quelle est la condition sur le potentiel chimique (\(\mu\)) pour que la condensation de Bose-Einstein débute ?

2. Pour un gaz libre en 3D, la densité d'états \(g(\epsilon)\) est proportionnelle à :

3. Que devient la fraction de particules condensées (\(N_0/N\)) lorsque la température T tend vers 0 K ?

4. La température critique \(T_c\) est proportionnelle à la densité de particules (N/V) élevée à la puissance :

5. La condensation de Bose-Einstein est un phénomène qui concerne :

Glossaire

- Boson

- Une particule qui suit la statistique de Bose-Einstein. Les bosons ont un spin entier (0, 1, 2, ...). Plusieurs bosons peuvent occuper le même état quantique simultanément.

- Potentiel Chimique (μ)

- Grandeur thermodynamique intensive qui mesure la variation d'énergie d'un système lorsqu'on y ajoute une particule, à volume et entropie constants. Il gouverne l'équilibre des particules.

- Densité d'états \(g(\epsilon)\)

- Fonction qui décrit le nombre d'états quantiques disponibles par unité d'énergie, à une énergie \(\epsilon\) donnée. C'est un outil essentiel pour transformer les sommes discrètes sur les états en intégrales continues sur l'énergie.

D’autres exercices Thermodynamique Statistique:

0 commentaires