Comparaison des Modèles d’Einstein et de Debye

Contexte : La capacité thermique des solidesLa capacité thermique mesure la quantité de chaleur à fournir à un corps pour augmenter sa température d'une unité (par exemple, 1 Kelvin)..

La description de la capacité thermique des solides a été l'un des premiers grands défis de la physique du début du XXe siècle. Alors que la loi classique de Dulong et Petit prédisait une capacité thermique constante, l'expérience montrait une chute drastique à basse température. Albert Einstein, en 1907, proposa le premier modèle quantique, considérant les atomes du solide comme des oscillateurs indépendants vibrant tous à la même fréquence. Peter Debye améliora ce modèle en 1912 en traitant les vibrations atomiques comme des ondes collectives (phonons) avec une distribution de fréquences, offrant un accord bien meilleur avec les données expérimentales, notamment à très basse température.

Remarque Pédagogique : Cet exercice vous guidera dans l'application et la comparaison des deux modèles quantiques fondateurs pour le calcul de la capacité thermique d'un solide réel, l'aluminium, afin de bien saisir leurs forces et leurs limites respectives.

Objectifs Pédagogiques

- Comprendre les hypothèses fondamentales des modèles d'Einstein et de Debye.

- Savoir appliquer les formules de chaque modèle pour calculer la capacité thermique molaire \(C_V\).

- Analyser et comparer les prédictions des deux modèles avec les limites connues (hautes et basses températures).

Données de l'étude

Fiche Technique

| Caractéristique | Valeur |

|---|---|

| Solide étudié | Aluminium (Al) |

| Structure cristalline | Cubique à faces centrées (CFC) |

| Masse molaire | \(26.98 \text{ g/mol}\) |

Réseau cristallin type CFC

| Nom du Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Température d'Einstein (Al) | \(\theta_E\) | 240 | K |

| Température de Debye (Al) | \(\theta_D\) | 428 | K |

| Constante des gaz parfaits | \(R\) | 8.314 | \(\text{J·mol}^{-1}\text{·K}^{-1}\) |

Questions à traiter

- Rappeler brièvement les hypothèses fondamentales du modèle d'Einstein.

- Calculer la capacité thermique molaire \(C_V\) de l'aluminium à \(T = 300 \text{ K}\) (température ambiante) en utilisant le modèle d'Einstein.

- Rappeler la principale amélioration apportée par le modèle de Debye.

- Calculer la capacité thermique molaire \(C_V\) de l'aluminium à \(T = 20 \text{ K}\) (basse température) en utilisant l'approximation basse température du modèle de Debye.

- Comparer qualitativement les prédictions des deux modèles aux limites de haute et basse température avec la loi de Dulong et Petit et les résultats expérimentaux.

Les bases sur la Capacité Thermique des Solides

La capacité thermique des solides est principalement due aux vibrations des atomes autour de leur position d'équilibre dans le réseau cristallin. En physique quantique, ces vibrations sont quantifiées et appelées phononsUn quantum d'énergie de vibration dans un réseau cristallin, analogue au photon pour l'énergie électromagnétique..

1. Modèle d'Einstein (1907)

Ce modèle est la première description quantique de la capacité thermique. Il repose sur une hypothèse simplificatrice forte : tous les atomes du cristal sont modélisés comme \(3N\) oscillateurs harmoniques quantiques indépendants, vibrant tous à la même fréquence \(\omega_E\). La capacité thermique molaire est alors donnée par :

\[ C_{V,E} = 3R \left( \frac{\theta_E}{T} \right)^2 \frac{e^{\theta_E/T}}{\left(e^{\theta_E/T} - 1\right)^2} \]

où \(\theta_E = \hbar\omega_E/k_B\) est la température caractéristique d'Einstein.

2. Modèle de Debye (1912)

Debye améliore le modèle d'Einstein en considérant que les atomes ne vibrent pas indépendamment mais de manière collective, sous forme d'ondes élastiques (phonons). Il suppose qu'il existe une distribution de fréquences jusqu'à une fréquence de coupure \(\omega_D\). La capacité thermique molaire devient :

\[ C_{V,D} = 9R \left( \frac{T}{\theta_D} \right)^3 \int_0^{\theta_D/T} \frac{x^4 e^x}{(e^x - 1)^2} dx \]

où \(\theta_D = \hbar\omega_D/k_B\) est la température de Debye.

Correction : Comparaison des Modèles d'Einstein et de Debye

Question 1 : Rappeler brièvement les hypothèses fondamentales du modèle d'Einstein.

Principe

Le modèle d'Einstein est une première tentative de modéliser un solide cristallin en utilisant la mécanique quantique. L'idée est de traiter chaque atome comme un oscillateur indépendant dont l'énergie est quantifiée.

Points à retenir

Les hypothèses clés du modèle d'Einstein sont :

- Le solide est composé de \(N\) atomes oscillant autour de leur position d'équilibre.

- Chaque atome est un oscillateur harmonique tridimensionnel, ce qui équivaut à \(3N\) oscillateurs harmoniques unidimensionnels.

- Tous ces oscillateurs sont indépendants les uns des autres.

- Tous ces oscillateurs vibrent à la même fréquence, notée \(\omega_E\).

- L'énergie de chaque oscillateur est quantifiée : \(E_n = (n + 1/2)\hbar\omega_E\).

Résultat Final

Question 2 : Calculer la capacité thermique molaire \(C_V\) de l'aluminium à \(T = 300 \text{ K}\) (température ambiante) en utilisant le modèle d'Einstein.

Principe

Le principe est d'appliquer la formule dérivée par Einstein pour la capacité thermique. Cette formule prend en compte la quantification de l'énergie des oscillateurs atomiques. On évalue cette formule pour la température donnée en utilisant la température caractéristique d'Einstein pour l'aluminium.

Mini-Cours

La capacité thermique d'Einstein dépend du rapport \(x = \theta_E/T\). Ce rapport compare l'échelle d'énergie quantique caractéristique des vibrations (\(k_B\theta_E\)) à l'énergie thermique disponible (\(k_B T\)). Si \(T \gg \theta_E\), \(x\) est petit et l'on tend vers le comportement classique. Si \(T \ll \theta_E\), \(x\) est grand, les effets quantiques dominent et la capacité thermique "gèle" (tend vers zéro).

Remarque Pédagogique

L'étape la plus importante est de bien calculer le rapport \(x = \theta_E/T\) sans unité. C'est ce terme qui gouverne tout le comportement de la fonction. Une fois \(x\) calculé, le reste n'est qu'une application numérique. Assurez-vous que votre calculatrice est bien en mode radians si vous utilisez des fonctions trigonométriques, bien que ce ne soit pas le cas ici.

Normes

Il n'y a pas de "norme" réglementaire ici comme en ingénierie civile. La "norme" est le modèle physique lui-même, publié par Albert Einstein en 1907. C'est un des modèles fondateurs de la physique de l'état solide.

Formule(s)

Formule de la capacité thermique d'Einstein

Donnée(s)

| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Température | \(T\) | 300 | \(\text{K}\) |

| Température d'Einstein | \(\theta_E\) | 240 | \(\text{K}\) |

| Constante des gaz parfaits | \(R\) | 8.314 | \(\text{J·mol}^{-1}\text{·K}^{-1}\) |

Astuces

Pour éviter les erreurs de calcul, calculez d'abord \(x = \theta_E/T\), puis le terme exponentiel \(e^x\), et enfin assemblez les morceaux. Ici, \(T=300 \text{ K}\) est supérieur à \(\theta_E=240 \text{ K}\), on s'attend donc à trouver une valeur proche de la limite classique de Dulong et Petit (\(3R \approx 24.9 \text{ J·mol}^{-1}\text{·K}^{-1}\)). C'est un bon moyen de vérifier l'ordre de grandeur de votre résultat.

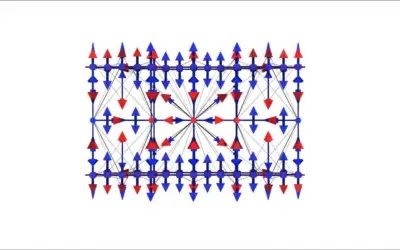

Schéma (Avant les calculs)

Ce schéma illustre l'idée centrale d'Einstein : un réseau d'atomes où chaque atome oscille indépendamment dans un puits de potentiel, tous avec la même fréquence de vibration, symbolisée par des ressorts identiques.

Modèle conceptuel d'Einstein : Oscillateurs Indépendants

Calcul(s)

Calcul du rapport de températures

Calcul de la capacité thermique

Schéma (Après les calculs)

Le schéma illustre la population des niveaux d'énergie quantifiés de l'oscillateur. À 300K, l'énergie thermique est suffisante pour peupler plusieurs niveaux, se rapprochant d'une distribution quasi-continue (classique).

Population des Niveaux d'Énergie à T=300K

Réflexions

Le résultat de \(23.65 \text{ J·mol}^{-1}\text{·K}^{-1}\) est très proche de la limite classique de Dulong et Petit (\(3R \approx 24.94 \text{ J·mol}^{-1}\text{·K}^{-1}\)). Cela est logique car la température de l'étude (300 K) est supérieure à la température d'Einstein (240 K), ce qui signifie que la plupart des modes de vibration sont déjà "activés" et le comportement quantique est moins prononcé.

Points de vigilance

La principale source d'erreur est la manipulation des termes exponentiels. Assurez-vous de bien calculer \(e^x\), de soustraire 1, puis d'élever le résultat au carré. Ne confondez pas \((e^x-1)^2\) avec \(e^{2x}-1\).

Points à retenir

Pour maîtriser cette question, retenez : 1. La formule de \(C_{V,E}\). 2. La signification de \(\theta_E\) comme une température de transition entre comportement quantique et classique. 3. Le fait qu'à \(T > \theta_E\), le résultat doit s'approcher de \(3R\).

Le saviez-vous ?

Le papier d'Einstein de 1907 sur la capacité thermique des solides fut l'une des premières applications de la théorie quantique (introduite par Planck en 1900) à un problème autre que le rayonnement du corps noir. Cela a montré que la quantification de l'énergie était un principe fondamental de la nature.

FAQ

Résultat Final

A vous de jouer

Calculez la capacité thermique du diamant, pour lequel \(\theta_E \approx 1320 \text{ K}\), à la même température de 300 K. Vous devriez trouver une valeur bien plus faible !

Question 3 : Rappeler la principale amélioration apportée par le modèle de Debye.

Principe

Le modèle d'Einstein, bien que révolutionnaire, souffrait d'une simplification excessive. Debye a proposé un modèle plus réaliste en considérant la nature collective des vibrations atomiques.

Réflexions

L'hypothèse d'Einstein d'une fréquence unique de vibration est physiquement incorrecte. Dans un solide, les atomes sont couplés et leurs vibrations se propagent comme des ondes. Ces ondes collectives (phonons) peuvent avoir toute une gamme de fréquences, tout comme les modes de vibration d'une corde de guitare.

Points à retenir

L'amélioration fondamentale du modèle de Debye est de remplacer l'hypothèse d'une fréquence unique par une distribution continue de fréquences de vibration, allant de zéro jusqu'à une fréquence de coupure maximale \(\omega_D\). Cette approche traite le solide comme un milieu continu élastique et modélise les vibrations comme des ondes sonores quantifiées (phonons), ce qui est beaucoup plus proche de la réalité physique.

Résultat Final

Question 4 : Calculer la capacité thermique molaire \(C_V\) de l'aluminium à \(T = 20 \text{ K}\) en utilisant l'approximation basse température du modèle de Debye.

Principe

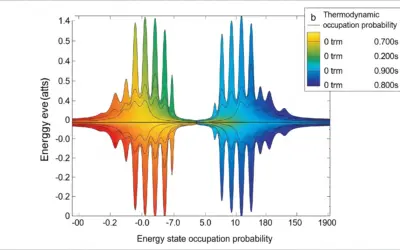

À très basse température, seuls les phonons de basse énergie (grande longueur d'onde) peuvent être excités. Le modèle de Debye prédit dans cette limite un comportement universel où la capacité thermique varie comme le cube de la température. Le principe est d'appliquer cette loi limite, bien plus simple que l'intégrale complète de Debye.

Mini-Cours

La loi en \(T^3\) de Debye est une conséquence directe de la distribution des modes de vibration dans un solide tridimensionnel à basse fréquence. La densité d'états des phonons \(g(\omega)\) est proportionnelle à \(\omega^2\). En combinant cela avec la statistique de Bose-Einstein pour l'énergie moyenne d'un mode, l'intégration à basse température mène naturellement à une énergie interne proportionnelle à \(T^4\), et donc à une capacité thermique (\(dU/dT\)) proportionnelle à \(T^3\).

Remarque Pédagogique

La première chose à faire est de vérifier la validité de l'approximation. La règle générale est d'utiliser la loi en \(T^3\) pour \(T < \theta_D / 10\). Ici, \(20 \text{ K}\) est bien inférieur à \(428 / 10 = 42.8 \text{ K}\), donc l'approximation est excellente. Ne jamais appliquer cette formule à haute température !

Normes

Comme pour Einstein, le modèle de Debye (1912) est un pilier de la physique de l'état solide. La loi en \(T^3\) est considérée comme un résultat fondamental et est souvent appelée la "loi de Debye".

Formule(s)

Loi de Debye à basse température

Donnée(s)

| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Température | \(T\) | 20 | \(\text{K}\) |

| Température de Debye | \(\theta_D\) | 428 | \(\text{K}\) |

| Constante des gaz parfaits | \(R\) | 8.314 | \(\text{J·mol}^{-1}\text{·K}^{-1}\) |

Astuces

Le préfacteur \(\frac{12 \pi^4}{5}\) est une constante qui vaut environ 234. Calculez-la une bonne fois pour toutes. La formule devient alors \(C_V \approx 234 \times R \times (T/\theta_D)^3\), ce qui est plus rapide à évaluer.

Schéma (Avant les calculs)

Le schéma représente la densité d'états des phonons (la quantité de modes de vibration par intervalle de fréquence). Le modèle de Debye suppose une dépendance quadratique jusqu'à une fréquence de coupure, alors que le modèle d'Einstein suppose un seul pic.

Densité d'états : Debye vs. Einstein

Calcul(s)

On vérifie d'abord que l'approximation est valide : \(T = 20 \text{ K} \ll \theta_D = 428 \text{ K}\). C'est le cas. On calcule ensuite le rapport \(T/\theta_D\).

Calcul du rapport de températures

On applique ensuite la formule complète de l'approximation de Debye.

Calcul de la capacité thermique

Schéma (Après les calculs)

Ce schéma illustre les modes de vibration dans le solide. À basse température, seuls les modes collectifs de grande longueur d'onde (basse fréquence), qui affectent de nombreux atomes à la fois, sont excités. Les modes de haute fréquence (courte longueur d'onde) sont "gelés".

Modes de Vibration à Basse Température

Réflexions

La valeur de \(0.198 \text{ J·mol}^{-1}\text{·K}^{-1}\) est extrêmement faible comparée à la valeur à température ambiante ou à la limite de Dulong et Petit. Cela démontre de manière quantitative le "gel" des degrés de liberté de vibration à basse température, un phénomène purement quantique que la physique classique ne pouvait expliquer.

Points de vigilance

Attention aux puissances ! La formule contient un \(\pi^4\) et un \(T^3\). Une erreur courante est d'oublier d'élever le rapport \((T/\theta_D)\) au cube. Vérifiez également que votre valeur de \(\pi\) est suffisamment précise.

Points à retenir

Retenez que la capacité thermique des solides isolants à basse température suit la loi universelle en \(C_V \propto T^3\). C'est l'un des succès les plus importants du modèle de Debye et un résultat fondamental de la physique du solide.

Le saviez-vous ?

Peter Debye a reçu le prix Nobel de chimie en 1936, non pas pour ce modèle, mais pour ses travaux sur les moments dipolaires et la diffraction des rayons X dans les gaz. Son travail sur la capacité thermique reste cependant l'une de ses contributions les plus célèbres en physique.

FAQ

Résultat Final

A vous de jouer

En utilisant le modèle d'Einstein, que vaudrait \(C_V\) à 20 K ? (Réponse attendue très petite en raison de la décroissance exponentielle)

Question 5 : Comparer qualitativement les prédictions des deux modèles aux limites de haute et basse température.

Réflexions

Cette comparaison permet de juger de la pertinence de chaque modèle et de comprendre pourquoi le modèle de Debye est considéré comme une amélioration significative.

| Limite de Température | Modèle d'Einstein | Modèle de Debye | Résultat Expérimental |

|---|---|---|---|

| Haute Température (\(T \gg \theta_E, \theta_D\)) | \(C_V \rightarrow 3R\) | \(C_V \rightarrow 3R\) | Les deux modèles convergent vers la loi de Dulong et Petit (\(C_V \approx 3R \approx 25 \text{ J·mol}^{-1}\text{·K}^{-1}\)), ce qui est en bon accord avec l'expérience. |

| Basse Température (\(T \rightarrow 0\)) | \(C_V \propto e^{-\theta_E/T}\) (Décroissance exponentielle) |

\(C_V \propto T^3\) (Loi en \(T^3\)) |

L'expérience montre que pour les solides non métalliques, \(C_V\) suit une loi en \(T^3\). Le modèle de Debye est donc bien meilleur à basse température. Le modèle d'Einstein prédit une décroissance beaucoup trop rapide. |

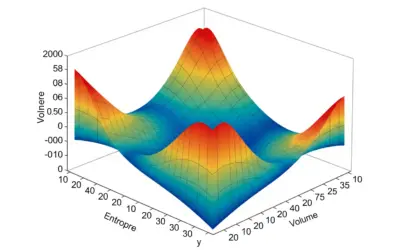

Schéma (Après les calculs)

Comparaison des modèles de capacité thermique

Le saviez-vous ?

Pour les métaux comme l'aluminium, à très très basse température (quelques Kelvins), il faut ajouter une contribution des électrons libres à la capacité thermique. Cette contribution est linéaire en température (\(C_{V, \text{el}} \propto T\)). La capacité thermique totale est alors \(C_V = \gamma T + A T^3\).

Outil Interactif : Simulateur de Capacité Thermique

Utilisez le curseur pour faire varier la température et observez comment la capacité thermique molaire de l'aluminium évolue selon les deux modèles. Le graphique montre les courbes théoriques complètes.

Paramètres d'Entrée

Résultats Calculés

Quiz Final : Testez vos connaissances

1. Quelle est l'hypothèse centrale et simplificatrice du modèle d'Einstein ?

2. À haute température, comment se comporte la capacité thermique molaire \(C_V\) dans les modèles d'Einstein et de Debye ?

3. Quelle est la prédiction correcte du modèle de Debye pour la capacité thermique à très basse température ?

4. Pourquoi le modèle de Debye est-il plus précis que celui d'Einstein à basse température ?

5. La loi de Dulong et Petit...

- Capacité thermique molaire (\(C_V\))

- Quantité d'énergie nécessaire pour élever la température d'une mole d'une substance d'un Kelvin, à volume constant.

- Phonon

- Quantum d'énergie associé à une onde de vibration mécanique (comme le son) se propageant dans un réseau cristallin.

- Température d'Einstein (\(\theta_E\))

- Température caractéristique d'un solide dans le modèle d'Einstein, liée à la fréquence unique de vibration des atomes.

- Température de Debye (\(\theta_D\))

- Température caractéristique d'un solide dans le modèle de Debye, liée à la fréquence maximale des phonons dans le cristal.

- Loi de Dulong et Petit

- Loi classique de la thermodynamique stipulant que la capacité thermique molaire des solides est approximativement constante et égale à \(3R\), valable uniquement à haute température.

D’autres exercices de Thermodynamique Statistique:

0 commentaires