Calcul de la Fonction de Partition de Rotation

Contexte : La Thermodynamique StatistiqueBranche de la physique qui utilise la théorie des probabilités pour relier les propriétés microscopiques des atomes et molécules aux propriétés macroscopiques de la matière (température, pression, etc.)..

La thermodynamique statistique nous fournit un outil puissant, la fonction de partitionUne grandeur fondamentale en thermodynamique statistique qui décrit la distribution des particules d'un système sur les états d'énergie accessibles à une température donnée. Elle est la somme des facteurs de Boltzmann pour tous les états., pour faire le pont entre le monde quantique des molécules et les grandeurs thermodynamiques que nous mesurons en laboratoire. En calculant comment l'énergie se répartit entre les différents états (translation, vibration, rotation, électronique), nous pouvons prédire des propriétés comme l'entropie, l'énergie interne ou la capacité calorifique. Cet exercice se concentre sur une composante clé : la rotation des molécules.

Remarque Pédagogique : Cet exercice vous apprendra à calculer la fonction de partition de rotation pour une molécule diatomique simple, un calcul fondamental pour déterminer la contribution de la rotation aux propriétés thermodynamiques d'un gaz.

Objectifs Pédagogiques

- Comprendre le concept de fonction de partition et son application à la rotation moléculaire.

- Maîtriser l'approximation haute température pour la fonction de partition de rotation.

- Savoir identifier et utiliser le nombre de symétrieUn facteur entier qui corrige le comptage des états de rotation pour les molécules symétriques, en évitant de compter plusieurs fois des orientations indiscernables. dans le calcul.

- Analyser l'influence de la température et de la structure moléculaire sur la fonction de partition.

Données de l'étude

Fiche Technique de la Molécule

| Caractéristique | Valeur |

|---|---|

| Molécule | Dihydrogène (H₂) |

| Type | Diatomique homonucléaireUne molécule composée de deux atomes du même élément, comme H₂, N₂ ou O₂. |

| Masse molaire | ≈ 2.016 g/mol |

Modèle de la molécule de H₂

| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Température de calcul | \(T\) | 300 | K |

| Température de rotationUne constante caractéristique de chaque molécule, qui représente la température à laquelle l'énergie thermique devient comparable à l'espacement entre les niveaux d'énergie de rotation. | \(\Theta_{\text{r}}\) | 87.6 | K |

Questions à traiter

- Rappeler la formule de la fonction de partition de rotation, \(q_{\text{rot}}\), pour une molécule diatomique dans l'approximation des hautes températures.

- Identifier le nombre de symétrie, \(\sigma\), pour la molécule H₂ et justifier sa valeur.

- Calculer la valeur de la fonction de partition de rotation pour H₂ à 300 K.

- Sans refaire le calcul, comment évoluerait la valeur de \(q_{\text{rot}}\) si on travaillait à 600 K ? Justifier.

- Comparer qualitativement la valeur de \(q_{\text{rot}}\) de H₂ à celle qu'on obtiendrait pour une molécule hétéronucléaire comme HCl (pour laquelle \(\Theta_{\text{r}} = 15.2\) K) à la même température de 300 K.

Les bases sur la Fonction de Partition de Rotation

La fonction de partition totale d'un système est le produit des fonctions de partition pour chaque degré de liberté (translation, rotation, vibration, électronique). La fonction de partition de rotation, \(q_{\text{rot}}\), quantifie la manière dont les molécules d'un gaz peuplent les différents niveaux d'énergie de rotation disponibles à une température T.

1. Formule Générale (Approximation Haute Température)

Lorsque la température T est significativement plus grande que la température de rotation \(\Theta_{\text{r}}\) (ce qui est souvent le cas, sauf pour les molécules très légères à basse température), on peut utiliser une formule simplifiée très pratique pour les molécules linéaires :

\[ q_{\text{rot}} = \frac{T}{\sigma \Theta_{\text{r}}} \]

Alternativement, cette formule peut s'écrire en fonction du moment d'inertie \(I\) de la molécule:

\[ q_{\text{rot}} = \frac{8\pi^2 I k_B T}{\sigma h^2} \]

où \(k_B\) est la constante de Boltzmann et \(h\) est la constante de Planck.

2. Le Nombre de Symétrie (\(\sigma\))

Ce nombre est un facteur de correction qui évite de sur-compter les orientations physiquement identiques. Pour une molécule linéaire :

- Si la molécule est hétéronucléaire (ex: CO, HCl), une rotation de 180° produit une nouvelle orientation. On ne peut pas échanger les atomes sans le voir. Alors, \(\sigma = 1\).

- Si la molécule est homonucléaire (ex: H₂, N₂, O₂), une rotation de 180° produit une orientation indiscernable de l'originale car les deux atomes sont identiques. Pour corriger ce double comptage, \(\sigma = 2\).

Correction : Calcul de la Fonction de Partition de Rotation

Question 1 : Rappeler la formule de \(q_{\text{rot}}\)

Principe

L'objectif est d'énoncer la relation mathématique qui lie la fonction de partition de rotation à la température et aux propriétés intrinsèques de la molécule dans le régime où l'énergie thermique est bien supérieure à l'écart entre les niveaux de rotation.

Mini-Cours

La fonction de partition est définie comme une somme sur tous les états \(i\) : \(q = \sum_i g_i e^{-E_i/k_BT}\), où \(g_i\) est la dégénérescence. Pour un rotateur linéaire, les niveaux d'énergie \(E_J\) sont quantifiés. À haute température, l'espacement entre les niveaux devient petit par rapport à l'énergie thermique, ce qui permet de remplacer la somme discrète par une intégrale, menant à la formule simplifiée.

Formule(s)

La formule demandée est celle de l'approximation des hautes températures pour une molécule linéaire.

Réflexions

Cette formule est très parlante. Elle montre que le nombre d'états de rotation accessibles augmente linéairement avec la température. Inversement, plus la molécule est symétrique (grand \(\sigma\)) ou plus ses niveaux d'énergie sont espacés (grand \(\Theta_r\)), moins il y aura d'états accessibles à une température donnée.

Points de vigilance

Il est crucial de ne pas utiliser cette formule à basse température (quand \(T\) est de l'ordre de \(\Theta_r\) ou plus faible). Dans ce cas, l'approximation n'est plus valide et il faut utiliser la somme discrète, sous peine d'obtenir un résultat physique erroné.

Points à retenir

Cette formule est un pilier de la thermodynamique statistique pour les gaz. Elle montre une relation simple et directe entre la fonction de partition, qui décrit la distribution sur les états microscopiques, et la température macroscopique.

Résultat Final

Question 2 : Identifier le nombre de symétrie \(\sigma\) pour H₂

Principe

Le principe du nombre de symétrie est de corriger le comptage des états quantiques pour ne pas inclure des orientations qui, en raison de la présence d'atomes identiques, sont physiquement indiscernables.

Mini-Cours

En théorie des groupes, le nombre de symétrie est l'ordre du groupe ponctuel de rotation de la molécule. Pour les molécules linéaires, ce groupe est soit \(C_{\infty v}\) (hétéronucléaire, \(\sigma=1\)) soit \(D_{\infty h}\) (homonucléaire, \(\sigma=2\)) car ce dernier possède un axe de rotation C₂ perpendiculaire à l'axe principal, ce qui rend la rotation de 180° une opération de symétrie.

Donnée(s)

L'analyse porte sur la molécule de dihydrogène, H₂, qui est composée de deux atomes identiques (hydrogène).

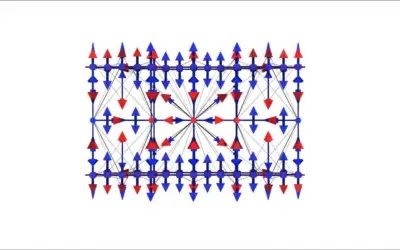

Schéma (Avant les calculs)

Visualisons la molécule avec des atomes discernables pour suivre la rotation.

Configuration initiale de H₂

Réflexions

Puisque les deux atomes d'hydrogène sont identiques, si l'on fait tourner la molécule de 180° autour d'un axe perpendiculaire à la liaison, la nouvelle configuration est impossible à distinguer de l'originale. Nous devons diviser par 2 le nombre d'états accessibles pour ne pas compter deux fois la même orientation physique.

Points de vigilance

Ne confondez pas le nombre de symétrie \(\sigma\) avec le nombre stœchiométrique. Ce n'est pas parce qu'il y a 2 atomes de H que \(\sigma=2\). Pour la molécule H-D (deutérium), il y a aussi 2 atomes, mais comme ils sont différents, \(\sigma=1\). La question clé est l'indiscernabilité après rotation.

Schéma (Après les calculs)

Après une rotation de 180°, les atomes ont échangé leurs positions, mais l'apparence de la molécule est inchangée.

Configuration après rotation de 180°

Résultat Final

Question 3 : Calculer \(q_{\text{rot}}\) pour H₂ à 300 K

Principe (le concept physique)

On applique la formule de la fonction de partition de rotation avec les données numériques de la molécule de H₂ à 300K. Ce calcul quantifie le nombre effectif d'états de rotation qui sont thermiquement accessibles et significativement peuplés dans ces conditions.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

La formule \(q_{\text{rot}} = T/(\sigma \Theta_{\text{r}})\) est issue du remplacement de la somme discrète sur les niveaux d'énergie quantifiés \(E_J = J(J+1)B\) par une intégrale. Cette approximation est valide quand \(k_B T\) est bien plus grand que l'écart entre les premiers niveaux d'énergie, ce qui correspond à la condition \(T \gg \Theta_{\text{r}}\). Physiquement, cela signifie que la rotation de la molécule se comporte presque comme un rotateur classique.

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

Avant d'appliquer la formule, ayez toujours le réflexe de vérifier si la condition d'approximation est respectée. Ici, \(T = 300 \text{ K}\) et \(\Theta_{\text{r}} = 87.6 \text{ K}\). Comme \(300\) est environ \(3.4 \times 87.6\), la condition \(T \gg \Theta_{\text{r}}\) est raisonnablement satisfaite, bien que non parfaite. Pour des molécules plus lourdes avec des \(\Theta_{\text{r}}\) plus faibles, l'approximation est encore meilleure.

Normes (la référence réglementaire)

Dans ce contexte de physique fondamentale, il n'y a pas de "norme" au sens de l'ingénierie. Le cadre de référence est celui de la mécanique statistique, développé par des physiciens comme Ludwig Boltzmann et J. Willard Gibbs. Les formules et principes utilisés sont des piliers de la chimie physique et de la physique théorique.

Formule(s) (l'outil mathématique)

La seule formule nécessaire pour ce calcul est l'approximation haute température pour la fonction de partition de rotation.

Hypothèses (le cadre du calcul)

Plusieurs hypothèses sous-tendent ce calcul :

- Les molécules se comportent comme un gaz idéal (pas d'interactions intermoléculaires).

- Le modèle du rotateur rigide est applicable (la longueur de la liaison ne change pas avec la rotation).

- Les degrés de liberté (rotation, vibration, etc.) sont indépendants.

- L'approximation des hautes températures (\(T \gg \Theta_{\text{r}}\)) est valide.

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

Nous utilisons les valeurs de l'énoncé pour le calcul.

| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Température de calcul | \(T\) | 300 | K |

| Température de rotation | \(\Theta_{\text{r}}\) | 87.6 | K |

| Nombre de symétrie | \(\sigma\) | 2 | (sans dimension) |

Astuces(Pour aller plus vite)

Pour une estimation rapide, vous pouvez arrondir \(\Theta_{\text{r}}\) à 90 K. Le calcul devient \(300 / (2 \times 90) = 300 / 180\), ce qui est \(30/18 = 5/3 \approx 1.67\). C'est très proche du résultat exact et permet de vérifier l'ordre de grandeur de votre calculatrice.

Schéma (Avant les calculs)

Ce schéma représente conceptuellement les grandeurs en jeu : une échelle de température où l'on positionne l'énergie thermique (liée à T) bien au-dessus de l'échelle d'énergie de rotation (liée à \(\Theta_{\text{r}}\)).

Échelle de Température Conceptuelle

Calcul(s) (l'application numérique)

Calcul de \(q_{\text{rot}}\) pour H₂

Schéma (Après les calculs)

Ce schéma illustre le résultat : la population des molécules se concentre sur les plus bas niveaux d'énergie de rotation, car la fonction de partition (qui représente le nombre d'états accessibles) est faible.

Population Relative des Niveaux de Rotation

Réflexions (l'interprétation du résultat)

Une valeur de \(q_{\text{rot}}\) de 1.71 est relativement faible. Elle signifie qu'à 300 K, seuls les tout premiers niveaux d'énergie de rotation (principalement J=0 et J=1, et un peu J=2) sont significativement peuplés. L'énergie thermique disponible n'est pas suffisante pour distribuer les molécules sur un grand nombre d'états de rotation. Ceci est dû à la grande valeur de \(\Theta_{\text{r}}\) pour H₂, une molécule très légère avec un faible moment d'inertie.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

Les deux erreurs les plus communes dans ce calcul sont :

- Oublier le nombre de symétrie \(\sigma\): Pour une molécule homonucléaire comme H₂, oublier le facteur 2 au dénominateur doublerait le résultat final, ce qui est une erreur conceptuelle majeure.

- Unités: Assurez-vous que \(T\) et \(\Theta_{\text{r}}\) sont toutes les deux en Kelvin. Un mélange d'unités (comme Celsius et Kelvin) mènerait à un résultat incorrect.

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

Pour cette question, retenez ces points clés :

- Application directe : Le calcul est une substitution directe de valeurs dans la formule.

- Interprétation physique : La valeur de \(q_{\text{rot}}\) est un indicateur du nombre d'états "actifs". Une faible valeur signifie peu d'états peuplés.

- Validité : La méthode repose sur l'approximation \(T \gg \Theta_{\text{r}}\).

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

Pour l'hydrogène, la réalité est encore plus complexe en raison des spins nucléaires des protons. Il existe deux types de H₂ : l'orthohydrogène (spins parallèles) et le parahydrogène (spins antiparallèles). Leurs niveaux d'énergie de rotation accessibles ne sont pas les mêmes ! Notre calcul simple est donc une moyenne qui ne tient pas compte de cet effet quantique subtil mais important, surtout à basse température.

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer(pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

Maintenant, à vous ! Calculez la fonction de partition de rotation pour la molécule de diazote N₂ à 300 K, sachant que sa température de rotation \(\Theta_{\text{r}}\) est de 2.88 K. (N'oubliez pas d'identifier \(\sigma\) !)

Question 4 : Influence d'un doublement de la température

Principe

Cette question vise à développer l'intuition physique en analysant la dépendance de \(q_{\text{rot}}\) par rapport à la température. En augmentant l'énergie thermique du système (T), on s'attend à ce que plus d'états d'énergie supérieure deviennent accessibles, ce qui doit se traduire par une augmentation de la fonction de partition.

Mini-Cours

La proportionnalité directe \(q_{\text{rot}} \propto T\) est une caractéristique clé de l'approximation haute température. Elle implique que la distribution de la population sur les niveaux de rotation "s'étale" uniformément à mesure que la température augmente. Cela contraste avec la fonction de partition de vibration, où la dépendance à la température est exponentielle et bien moins sensible à température ambiante pour la plupart des molécules.

Donnée(s)

On part de la situation initiale \(T_1 = 300 \text{ K}\) avec \(q_{\text{rot}}(T_1) \approx 1.71\) et on considère une nouvelle température \(T_2 = 600 \text{ K}\).

Schéma (Avant les calculs)

Visualisation de l'augmentation de la température disponible pour le système.

Comparaison des Températures

Réflexions

La formule \(q_{\text{rot}} = T / (\sigma \Theta_{\text{r}})\) montre que \(q_{\text{rot}}\) est directement proportionnelle à la température absolue \(T\). Si tous les autres paramètres (\(\sigma\) et \(\Theta_{\text{r}}\)) restent constants, doubler \(T\) entraînera un doublement de \(q_{\text{rot}}\). Physiquement, une température plus élevée signifie plus d'énergie thermique disponible, ce qui permet aux molécules de peupler un plus grand nombre de niveaux d'énergie de rotation. La fonction de partition, qui mesure ce nombre d'états accessibles, augmente donc en conséquence.

Points de vigilance

Cette relation linéaire simple est une conséquence directe de l'approximation haute température. Si l'on était à basse température (par exemple, passer de 50 K à 100 K pour H₂), la relation ne serait pas un simple doublement, car le comportement est dominé par la nature discrète des niveaux d'énergie et l'exponentielle de Boltzmann.

Schéma (Après les calculs)

L'augmentation de température peuple davantage les niveaux de rotation supérieurs.

Comparaison des Populations de Niveaux

Résultat Final

Question 5 : Comparaison qualitative avec HCl

Principe (le concept physique)

L'objectif est d'analyser comment les propriétés fondamentales d'une molécule (sa masse, sa symétrie) influencent le nombre d'états de rotation accessibles. On compare une molécule légère et symétrique (H₂) à une molécule plus lourde et asymétrique (HCl) pour comprendre les facteurs qui dominent le comportement rotationnel.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

La température de rotation \(\Theta_{\text{r}}\) est inversement proportionnelle au moment d'inertie \(I\) (\(\Theta_r \propto 1/I\)). Le moment d'inertie \(I = \mu r^2\) dépend de la masse réduite \(\mu = (m_1 m_2)/(m_1+m_2)\) et de la longueur de liaison \(r\). Une molécule plus lourde (plus grand \(\mu\)) aura un plus grand moment d'inertie et donc une température de rotation \(\Theta_{\text{r}}\) plus faible. Des niveaux d'énergie plus resserrés signifient qu'à une température donnée, plus de niveaux sont accessibles, ce qui augmente \(q_{\text{rot}}\).

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

Cette question vous apprend à "lire" la formule \(q_{\text{rot}} = T/(\sigma \Theta_{\text{r}})\) et à prédire un comportement sans calculatrice. Identifiez tous les paramètres qui changent entre les deux cas (ici, \(\sigma\) et \(\Theta_{\text{r}}\)) et analysez leur effet combiné. Les deux sont au dénominateur : un \(\sigma\) plus petit et un \(\Theta_{\text{r}}\) plus petit vont tous les deux augmenter la valeur de \(q_{\text{rot}}\).

Normes (la référence réglementaire)

Comme pour la question 3, le cadre est celui de la physique statistique. Les valeurs de \(\Theta_{\text{r}}\) sont déterminées expérimentalement par spectroscopie rotationnelle et sont des constantes physiques fondamentales pour chaque molécule.

Formule(s) (l'outil mathématique)

On utilise la même formule, mais en l'appliquant à deux systèmes différents pour les comparer.

Hypothèses (le cadre du calcul)

On conserve les mêmes hypothèses que précédemment, notamment l'approximation haute température, qui est encore plus justifiée pour HCl puisque \(T=300 \text{ K}\) est bien plus grand que \(\Theta_{\text{r}}=15.2 \text{ K}\).

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

On compare deux systèmes à la même température \(T = 300 \text{ K}\).

| Paramètre | H₂ | HCl |

|---|---|---|

| Symbole | H-H | H-Cl |

| Type | Homonucléaire | Hétéronucléaire |

| \(\sigma\) | 2 | 1 |

| \(\Theta_{\text{r}}\) (K) | 87.6 | 15.2 |

Astuces(Pour aller plus vite)

Sans même calculer, on peut voir que le dénominateur pour HCl (\(1 \times 15.2\)) est plus de 10 fois plus petit que celui pour H₂ (\(2 \times 87.6\)). On s'attend donc à ce que \(q_{\text{rot}}\) pour HCl soit au moins 10 fois plus grand.

Schéma (Avant les calculs)

Comparaison de l'espacement des niveaux d'énergie : H₂ a des niveaux très espacés (grand \(\Theta_{\text{r}}\)), tandis que HCl a des niveaux très resserrés (petit \(\Theta_{\text{r}}\)).

Comparaison des Niveaux d'Énergie de Rotation

Calcul(s) (l'application numérique)

Rappel du calcul pour H₂

Calcul pour HCl

Schéma (Après les calculs)

La faible valeur de \(\Theta_{\text{r}}\) pour HCl permet de peupler un grand nombre de niveaux de rotation, contrairement à H₂.

Comparaison des Populations à 300 K

Réflexions (l'interprétation du résultat)

La fonction de partition de HCl (~19.7) est plus de 11 fois supérieure à celle de H₂ (~1.71). Cette différence majeure s'explique par deux effets qui vont dans le même sens : 1) Le nombre de symétrie de HCl est 1 (contre 2 pour H₂), ce qui double la valeur. 2) L'effet le plus important : la température de rotation de HCl (15.2 K) est bien plus faible que celle de H₂ (87.6 K). Cela signifie que les niveaux d'énergie de HCl sont beaucoup plus proches les uns des autres. À 300 K, l'énergie thermique disponible permet donc de peupler un nombre beaucoup plus grand de niveaux de rotation pour HCl, d'où une fonction de partition bien plus élevée.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

L'erreur principale serait de ne considérer qu'un seul des deux facteurs. Il faut penser à la fois à la symétrie (\(\sigma\)) et à la température de rotation (\(\Theta_r\)). Une autre erreur serait de penser intuitivement qu'une molécule plus "lourde" est plus "difficile" à faire tourner et aurait donc une plus petite fonction de partition. C'est l'inverse : une molécule lourde a un grand moment d'inertie, donc des niveaux d'énergie très resserrés et une grande fonction de partition.

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

Retenez que la valeur de \(q_{\text{rot}}\) est augmentée par :

- Une température élevée (\(T\)).

- Une symétrie faible (petit \(\sigma\)).

- Un moment d'inertie élevé (molécules lourdes), ce qui implique une faible température de rotation (\(\Theta_{\text{r}}\)).

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

Cette grande différence de \(q_{\text{rot}}\) a des conséquences directes sur les propriétés thermodynamiques. Par exemple, la contribution de la rotation à la capacité calorifique molaire à volume constant (\(C_{V,m}\)) est proche de la valeur classique \(R\) (≈8.314 J/mol·K) pour HCl à 300 K. En revanche, pour H₂, cette contribution est notablement inférieure à \(R\) car sa rotation est encore partiellement "gelée" sur les plus bas niveaux d'énergie, une manifestation claire de la mécanique quantique à l'échelle macroscopique.

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer(pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

Lequel de ces deux gaz aura la plus grande fonction de partition de rotation à 300 K : le dioxygène O₂ (\(\Theta_r = 2.08\) K) ou le monoxyde de carbone CO (\(\Theta_r = 2.78\) K) ? Justifiez sans calcul et vérifiez ensuite.

Outil Interactif : Simulateur de \(q_{\text{rot}}\)

Utilisez cet outil pour explorer comment la température, la nature de la molécule (via \(\Theta_{\text{r}}\)) et sa symétrie (via \(\sigma\)) influencent la fonction de partition de rotation.

Paramètres d'Entrée

Résultat Calculé

Quiz Final : Testez vos connaissances

1. Si la température d'un gaz double, que devient sa fonction de partition de rotation (en gardant les autres paramètres constants) ?

2. Quelle est la valeur du nombre de symétrie \(\sigma\) pour la molécule de monoxyde de carbone (CO) ?

3. Une molécule avec une température de rotation \(\Theta_{\text{r}}\) très élevée aura, à température ambiante, une fonction de partition de rotation...

4. L'approximation \(q_{\text{rot}} = T/(\sigma \Theta_{\text{r}})\) est la plus précise lorsque...

5. Deux isotopes comme ¹⁴N₂ et ¹⁵N₂ (à la même température) auront...

Glossaire

- Fonction de Partition (\(q\))

- Une grandeur fondamentale en thermodynamique statistique qui décrit la distribution des particules d'un système sur les états d'énergie accessibles à une température donnée. Elle est la somme des facteurs de Boltzmann pour tous les états.

- Température de Rotation (\(\Theta_{\text{r}}\))

- Une constante, exprimée en Kelvin, caractéristique d'une molécule. Elle représente l'échelle de température à laquelle l'énergie thermique (\(k_B T\)) devient comparable à l'espacement typique entre les niveaux d'énergie de rotation.

- Nombre de Symétrie (\(\sigma\))

- Un entier sans dimension qui corrige le sur-comptage des orientations indiscernables pour les molécules symétriques. Il vaut 2 pour une molécule diatomique homonucléaire et 1 pour une hétéronucléaire.

- Molécule Homonucléaire

- Une molécule composée de deux atomes du même élément (ex: H₂, N₂, O₂).

- Approximation Haute Température

- Une simplification du calcul de la fonction de partition valable lorsque la température est suffisamment élevée pour que de nombreux niveaux d'énergie soient peuplés, permettant de remplacer une somme discrète par une intégrale.

D’autres exercices de Thermodynamique Statistique:

0 commentaires