Application de la statistique de Maxwell-Boltzmann à la distribution barométrique

Contexte : Pourquoi la pression atmosphérique diminue-t-elle avec l'altitude ?

Nous savons tous par expérience que l'air se raréfie en montagne. Ce phénomène peut être décrit quantitativement par la formule de l'atmosphère isotherme, ou loi de distribution barométrique. Elle nous donne la densité et la pression d'un gaz en fonction de l'altitude dans un champ de gravité, en supposant la température constante. Ce qui est fascinant, c'est que cette loi macroscopique peut être entièrement dérivée des principes de la thermodynamique statistique, en considérant les molécules d'air comme un gaz de particules classiques soumises à une énergie potentielle de pesanteur. Le facteur de BoltzmannTerme exponentiel \(e^{-E/(k_B T)}\) qui donne la probabilité relative qu'une particule, dans un système à l'équilibre à la température T, se trouve dans un état d'énergie E. est la clé de cette dérivation.

Remarque Pédagogique : Cet exercice est un exemple classique et puissant de l'application de la statistique de Maxwell-Boltzmann. Nous allons dériver la loi de la pression en fonction de l'altitude en utilisant le facteur de Boltzmann, puis nous l'appliquerons pour calculer la pression à une altitude donnée et estimer la hauteur caractéristique de l'atmosphère.

Objectifs Pédagogiques

- Comprendre comment l'énergie potentielle modifie la distribution de probabilité des particules.

- Appliquer le facteur de Boltzmann à un système dans un champ de gravité.

- Dériver la loi de la densité et de la pression en fonction de l'altitude pour une atmosphère isotherme.

- Définir et calculer la hauteur d'échelle de l'atmosphère.

- Appliquer la formule barométrique à un cas concret.

Données de l'étude

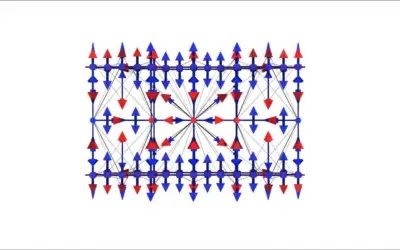

Schéma : Colonne d'atmosphère isotherme

- L'énergie totale d'une particule est la somme de son énergie cinétique et de son énergie potentielle : \( E = E_{\text{cin}} + E_{\text{pot}} \).

- Énergie potentielle de pesanteur : \( E_{\text{pot}}(z) = mgz \).

- Facteur de Boltzmann : La probabilité de trouver une particule dans un état d'énergie \(E\) est proportionnelle à \( e^{-E/(k_{\text{B}} T)} \).

- Loi des gaz parfaits : \( P = nk_{\text{B}}T \), où \(n\) est la densité de particules (nombre de particules par unité de volume).

- Constantes :

- Masse molaire moyenne de l'air : \( M_{\text{air}} \approx 29 \, \text{g/mol} \).

- Nombre d'Avogadro : \( N_A \approx 6.022 \times 10^{23} \, \text{mol}^{-1} \).

- Accélération de la pesanteur : \( g \approx 9.81 \, \text{m/s}^2 \).

- Constante des gaz parfaits : \( R = N_A k_{\text{B}} \approx 8.314 \, \text{J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1} \).

Questions à traiter

- En utilisant le facteur de Boltzmann, exprimer la densité de particules \(n(z)\) à une altitude \(z\) en fonction de la densité au sol \(n_0\), de \(m, g, z\) et \(T\).

- À partir du résultat précédent et de la loi des gaz parfaits, déduire l'expression de la pression \(P(z)\) en fonction de la pression au sol \(P_0\).

- Définir et calculer l'expression de la "hauteur d'échelle" \(H\) de l'atmosphère, l'altitude à laquelle la pression est réduite d'un facteur \(1/e\).

- Calculer la valeur de \(H\) pour l'atmosphère terrestre en supposant une température moyenne de \(T = 273 \, \text{K}\).

- La pression au sommet du Mont Blanc (\(z \approx 4800 \, \text{m}\)) est d'environ 540 hPa. Quelle serait la pression prédite par le modèle de l'atmosphère isotherme, en prenant \(P_0 = 1013 \, \text{hPa}\) ?

Correction : Application de la statistique de Maxwell-Boltzmann à la distribution barométrique

Question 1 : Expression de la densité de particules \(n(z)\)

Principe (le concept physique)

La statistique de Maxwell-Boltzmann nous dit que la probabilité qu'une particule occupe un état d'énergie \(E\) est proportionnelle à \(e^{-E/k_{\text{B}}T}\). Dans notre cas, l'énergie dépend de l'altitude via l'énergie potentielle \(E_{\text{pot}} = mgz\). La densité de particules \(n(z)\) à une altitude \(z\) est donc proportionnelle à la probabilité de trouver une particule à cette altitude. En faisant le rapport des probabilités entre l'altitude \(z\) et l'altitude \(0\), on peut trouver la relation entre \(n(z)\) et \(n_0\).

Mini-Cours (approfondissement théorique)

Le facteur de Boltzmann est un concept central. Il exprime le compromis entre deux tendances : l'énergie, qui pousse les particules à occuper les états de plus basse énergie (ici, le sol), et l'entropie, qui pousse les particules à se répartir sur le plus grand nombre d'états possible (toutes les altitudes). À température non nulle, l'entropie "gagne" un peu, permettant à certaines particules d'acquérir suffisamment d'énergie thermique pour monter en altitude malgré la gravité.

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

Point Clé : La beauté de l'approche statistique est qu'on n'a pas besoin de s'intéresser à l'énergie cinétique. La probabilité relative de trouver une particule en deux points ne dépend que de la différence de leur énergie potentielle, car les contributions de l'énergie cinétique s'annulent lors de l'intégration sur toutes les vitesses possibles.

Astuces (Pour aller plus vite)

Pensez directement au rapport des probabilités. Le rapport \(n(z)/n_0\) est simplement le rapport des facteurs de Boltzmann correspondants : \(e^{-E(z)/k_BT} / e^{-E(0)/k_BT}\). Cela simplifie grandement le raisonnement.

Normes (la référence réglementaire)

Cette dérivation est une application directe de la distribution canonique (ou ensemble canonique) de la physique statistique, formulée par Josiah Willard Gibbs. Elle est équivalente à la résolution de l'équation de l'hydrostatique en thermodynamique classique pour un gaz parfait isotherme.

Hypothèses (le cadre du calcul)

On suppose que l'atmosphère est un gaz parfait (pas d'interactions entre molécules), que la température \(T\) est uniforme à toute altitude (atmosphère isotherme), et que l'accélération de la pesanteur \(g\) est constante.

Formule(s) (l'outil mathématique)

Probabilité relative de trouver une particule à l'altitude z :

Rapport des densités :

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

On utilise les expressions littérales de l'énergie potentielle et du facteur de Boltzmann.

Schéma (Avant les calculs)

Distribution des molécules dans un champ de gravité

Calcul(s) (l'application numérique)

Calcul du rapport des probabilités :

Expression de la densité \(n(z)\) :

Schéma (Après les calculs)

Décroissance exponentielle de la densité

Réflexions (l'interprétation du résultat)

La densité des particules de l'atmosphère diminue de manière exponentielle avec l'altitude. L'argument de l'exponentielle compare l'énergie potentielle \(mgz\) à l'énergie thermique caractéristique \(k_{\text{B}}T\). Plus la température est élevée, plus la décroissance est lente, car les particules ont plus d'énergie pour "grimper".

Point à retenir : Dans un champ de potentiel, la densité de particules à l'équilibre thermique est proportionnelle au facteur de Boltzmann \(e^{-E_{\text{pot}}/(k_{\text{B}} T)}\).

Justifications (le pourquoi de cette étape)

Cette étape est le cœur de la dérivation statistique. Elle montre comment un principe microscopique (la distribution de probabilité de Boltzmann) conduit directement à une loi de distribution macroscopique (la variation de la densité).

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

Oublier l'énergie potentielle : Dans un système sans champ extérieur, la densité est uniforme. C'est l'introduction de l'énergie potentielle \(mgz\) dans le facteur de Boltzmann qui crée la variation spatiale de la densité.

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

À vous de jouer : Si on remplaçait l'air par de l'hélium (4 g/mol), la densité à une altitude donnée serait-elle plus grande ou plus petite ?

Question 2 : Déduire l'expression de la pression \(P(z)\)

Principe (le concept physique)

La pression d'un gaz parfait est directement proportionnelle à sa densité de particules (\(P=nk_{\text{B}}T\)). Puisque nous avons déjà trouvé comment la densité \(n(z)\) varie avec l'altitude, il suffit d'appliquer cette relation de proportionnalité pour trouver comment la pression \(P(z)\) varie également.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

Cette étape illustre un principe important : en thermodynamique statistique, une fois qu'on a la distribution de probabilité d'un micro-état, on peut en déduire toutes les grandeurs macroscopiques moyennes. Ici, la distribution de probabilité spatiale (donnée par \(n(z)\)) nous donne directement la pression, qui est une grandeur mécanique macroscopique.

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

Point Clé : La loi des gaz parfaits est utilisée ici comme un pont entre la description microscopique (densité de particules \(n\)) et la description macroscopique (pression \(P\)). C'est parce que la température est supposée constante que la pression est simplement proportionnelle à la densité.

Astuces (Pour aller plus vite)

Puisque \(P \propto n\) et \(T\) est constant, la loi de variation de \(P\) doit être identique à celle de \(n\). Il suffit de remplacer \(n_0\) par \(P_0\) dans la formule précédente pour obtenir directement le résultat.

Normes (la référence réglementaire)

Le résultat est la célèbre formule barométrique, souvent dérivée en thermodynamique classique en résolvant l'équation différentielle de l'équilibre hydrostatique \(dP = -\rho g dz\).

Hypothèses (le cadre du calcul)

On continue de supposer que l'atmosphère se comporte comme un gaz parfait isotherme.

Formule(s) (l'outil mathématique)

Loi des gaz parfaits :

Résultat de la Question 1 :

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

Aucune donnée numérique n'est nécessaire.

Schéma (Avant les calculs)

Relation entre Densité et Pression

Calcul(s) (l'application numérique)

Substitution de \(n(z)\) dans la loi des gaz parfaits :

Reconnaissance de la pression au sol \(P_0 = n_0 k_{\text{B}} T\) :

Schéma (Après les calculs)

Le schéma résultant est identique à celui de la densité, en remplaçant simplement \(n\) par \(P\), ce qui confirme que la loi de décroissance est la même.

Réflexions (l'interprétation du résultat)

Comme attendu, la pression suit la même loi de décroissance exponentielle que la densité. C'est la fameuse formule de l'atmosphère isotherme. Elle montre que la pression diminue d'un même pourcentage pour chaque incrément d'altitude.

Point à retenir : Pour un gaz parfait isotherme dans un champ de gravité, la pression et la densité décroissent exponentiellement avec l'altitude.

Justifications (le pourquoi de cette étape)

Cette étape permet de passer d'une description en termes de densité de particules (microscopique) à une description en termes de pression (macroscopique, mesurable), qui est plus courante en météorologie et en physique de l'atmosphère.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

Confondre \(m\) et \(M\): Dans les formules, \(m\) est la masse d'une seule particule, tandis que \(M\) est la masse molaire. Il faut être vigilant lors des applications numériques et ne pas oublier de diviser la masse molaire par le nombre d'Avogadro pour obtenir la masse d'une molécule.

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

À vous de jouer : Si la température double, la pression à 10 km d'altitude sera-t-elle plus proche ou plus éloignée de la pression au sol ?

Question 3 : Définir et calculer la hauteur d'échelle \(H\)

Principe (le concept physique)

La hauteur d'échelle, ou hauteur caractéristique, est une distance qui donne un ordre de grandeur de la variation d'une quantité exponentielle. C'est l'altitude sur laquelle il faut monter pour que la pression (ou la densité) soit divisée par le nombre \(e \approx 2.718\). C'est une manière pratique de caractériser la "rapidité" de la décroissance exponentielle.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

Le concept de "longueur caractéristique" ou "temps caractéristique" est très courant en physique pour analyser les exponentielles. La formule barométrique peut se réécrire \(P(z) = P_0 e^{-z/H}\). Sous cette forme, on voit immédiatement que si \(z=H\), \(P = P_0/e\). Si \(z=2H\), \(P=P_0/e^2\), etc. \(H\) donne donc l'échelle de distance sur laquelle les changements sont significatifs.

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

Point Clé : Pour trouver une grandeur caractéristique dans une exponentielle, il suffit d'identifier le terme qui rend l'exposant adimensionné égal à -1. Ici, on cherche \(H\) tel que \(mgH/(k_{\text{B}}T) = 1\).

Astuces (Pour aller plus vite)

Identifiez simplement le dénominateur de l'altitude \(z\) dans l'exponentielle. L'expression \(e^{-mgz/(k_{\text{B}} T)}\) peut être réécrite comme \(e^{-z / (k_{\text{B}} T / mg)}\). Le terme au dénominateur est directement la hauteur d'échelle \(H\).

Normes (la référence réglementaire)

La hauteur d'échelle est un paramètre standard utilisé en physique planétaire et en astrophysique pour caractériser et comparer les atmosphères de différentes planètes ou étoiles.

Hypothèses (le cadre du calcul)

On continue de travailler dans le cadre du modèle de l'atmosphère isotherme.

Formule(s) (l'outil mathématique)

Définition de H :

Formule barométrique :

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

Aucune donnée numérique n'est nécessaire.

Schéma (Avant les calculs)

Définition graphique de la hauteur d'échelle H

Calcul(s) (l'application numérique)

En égalant les deux expressions pour \(P(H)\) :

Isolation de H :

Schéma (Après les calculs)

Le schéma est le même qu'avant le calcul, mais on peut maintenant remplacer le "?" par l'expression littérale de H.

Réflexions (l'interprétation du résultat)

La hauteur d'échelle est le rapport entre l'énergie thermique \(k_{\text{B}}T\) (qui tend à disperser l'atmosphère) et l'énergie potentielle gagnée sur une hauteur de 1 mètre, \(mg\) (qui tend à la confiner au sol). Une atmosphère chaude (\(T\) grand) ou sur une planète avec une faible gravité (\(g\) petit) aura une grande hauteur d'échelle, c'est-à-dire une atmosphère très étendue.

Point à retenir : La hauteur d'échelle \(H = k_{\text{B}}T/mg\) caractérise l'altitude sur laquelle la pression atmosphérique diminue de manière significative.

Justifications (le pourquoi de cette étape)

Cette étape introduit un paramètre physique simple et intuitif (\(H\)) qui résume l'effet combiné de la température, de la gravité et de la masse des particules sur la structure de l'atmosphère.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

Oublier les unités : Le terme \(k_{\text{B}}T\) est une énergie (Joules) et \(mg\) est une force (Newtons). La formule \(k_{\text{B}}T/mg\) donne bien une longueur (mètres). Une analyse dimensionnelle rapide permet de vérifier la cohérence de la formule.

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

À vous de jouer : Si la gravité était deux fois plus forte, la hauteur d'échelle serait... ?

Question 4 : Calculer la valeur de \(H\) pour la Terre

Principe (le concept physique)

On applique la formule de la hauteur d'échelle aux conditions moyennes de l'atmosphère terrestre pour obtenir une valeur numérique concrète.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

La valeur de \(H\) est une approximation très utile. Par exemple, la plupart des phénomènes météorologiques se déroulent dans la troposphère, qui a une épaisseur d'environ 10-12 km, soit un peu plus qu'une hauteur d'échelle. Cela signifie que la majorité de la masse de l'atmosphère est concentrée dans cette première couche.

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

Point Clé : Il est plus simple d'utiliser la version de la formule avec la masse molaire, \(H = RT/Mg\), car les données sont souvent fournies en g/mol.

Astuces (Pour aller plus vite)

N'oubliez pas de convertir la masse molaire en kg/mol avant de faire le calcul final. C'est l'erreur la plus fréquente !

Normes (la référence réglementaire)

Les valeurs utilisées pour les constantes (\(R, g\)) et la masse molaire de l'air sont des valeurs standards utilisées en physique et en chimie.

Hypothèses (le cadre du calcul)

On utilise une température moyenne de 0°C (273 K), qui est une approximation raisonnable pour l'ensemble de l'atmosphère.

Formule(s) (l'outil mathématique)

Hauteur d'échelle avec la masse molaire :

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

- \(T = 273 \, \text{K}\)

- \(M = 29 \, \text{g/mol} = 0.029 \, \text{kg/mol}\)

- \(R \approx 8.314 \, \text{J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}\)

- \(g \approx 9.81 \, \text{m/s}^2\)

Schéma (Avant les calculs)

Calcul de H pour la Terre

Calcul(s) (l'application numérique)

Substitution des valeurs numériques :

Schéma (Après les calculs)

Hauteur d'échelle de l'atmosphère terrestre

Réflexions (l'interprétation du résultat)

La hauteur d'échelle de l'atmosphère terrestre est d'environ 8 km. Cela signifie que si vous montez à 8 km d'altitude (l'altitude de croisière de nombreux avions), la pression est réduite à environ 37% (\(1/e\)) de sa valeur au sol. C'est un ordre de grandeur très réaliste.

Point à retenir : La hauteur d'échelle de l'atmosphère terrestre est d'environ 8 kilomètres.

Justifications (le pourquoi de cette étape)

Ce calcul donne une valeur concrète et mémorable à un concept théorique, permettant de mieux appréhender la structure de notre propre atmosphère.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

Unités de la masse molaire : La masse molaire est presque toujours donnée en g/mol. Il est impératif de la convertir en kg/mol pour être cohérent avec les autres unités du Système International.

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

À vous de jouer : Calculez la hauteur d'échelle \(H\) (en km) sur Terre si la température était de 300 K.

Question 5 : Pression au sommet du Mont Blanc

Principe (le concept physique)

On utilise la formule barométrique complète \(P(z) = P_0 e^{-z/H}\) avec la hauteur d'échelle calculée précédemment pour prédire la pression à une altitude spécifique et la comparer à une valeur mesurée.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

Cet exercice de comparaison entre un modèle simple et la réalité est au cœur de la démarche scientifique. L'écart entre la valeur prédite et la valeur mesurée nous renseigne sur les limites de notre modèle (ici, l'hypothèse d'une atmosphère isotherme). En réalité, la température au sommet du Mont Blanc est bien plus basse que 0°C, ce qui devrait rendre la décroissance de la pression plus rapide que ce que notre modèle prédit.

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

Point Clé : Assurez-vous d'utiliser des unités cohérentes pour l'altitude \(z\) et la hauteur d'échelle \(H\). Les deux doivent être en mètres (ou en kilomètres) pour que le rapport \(z/H\) soit adimensionné.

Astuces (Pour aller plus vite)

Calculez d'abord le rapport adimensionné \(z/H\). C'est moins sujet aux erreurs de calcul que de manipuler de très grands ou très petits nombres dans l'exponentielle.

Normes (la référence réglementaire)

Les stations météorologiques professionnelles utilisent des modèles bien plus complexes, mais la formule barométrique reste un outil de base pour les estimations rapides et l'étalonnage des instruments.

Hypothèses (le cadre du calcul)

On utilise la hauteur d'échelle \(H\) calculée pour une température de 273 K, en supposant qu'elle est représentative pour la couche d'atmosphère jusqu'à 4800 m.

Formule(s) (l'outil mathématique)

Formule barométrique avec la hauteur d'échelle :

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

- \(z = 4800 \, \text{m}\)

- \(P_0 = 1013 \, \text{hPa}\)

- \(H \approx 7978 \, \text{m}\) (résultat de la Q4)

Schéma (Avant les calculs)

Pression au Mont Blanc

Calcul(s) (l'application numérique)

Calcul de l'exposant :

Calcul de la pression :

Schéma (Après les calculs)

Pression au Mont Blanc (Résultat)

Réflexions (l'interprétation du résultat)

Le modèle prédit une pression de 555 hPa, ce qui est remarquablement proche de la valeur réelle de 540 hPa. L'écart n'est que de 2.8%. Cela montre que, malgré ses simplifications, le modèle de l'atmosphère isotherme est étonnamment efficace pour décrire la structure de l'atmosphère sur plusieurs kilomètres d'altitude.

Point à retenir : La formule barométrique, bien que basée sur un modèle simplifié, fournit des prédictions quantitatives très raisonnables pour la pression atmosphérique.

Justifications (le pourquoi de cette étape)

Cette étape finale boucle la démarche scientifique : après avoir construit un modèle théorique, on le confronte à des données expérimentales pour en évaluer la validité et la précision.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

Mélanger les unités de pression : La pression initiale \(P_0\) est en hectopascals (hPa). Le résultat du calcul sera donc aussi en hPa. Il n'est pas nécessaire de convertir en Pascals si l'on veut une réponse dans la même unité.

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

À vous de jouer : Quelle serait la pression (en hPa) au sommet de l'Everest (\(z \approx 8848 \, \text{m}\)) avec ce modèle ?

Mini Fiche Mémo : Formule Barométrique

| Étape | Formule Clé & Objectif |

|---|---|

| 1. Densité de Particules | \( n(z) = n_0 e^{-mgz/(k_{\text{B}} T)} \) Appliquer le facteur de Boltzmann à l'énergie potentielle de pesanteur. |

| 2. Pression | \( P(z) = P_0 e^{-mgz/(k_{\text{B}} T)} \) Utiliser la loi des gaz parfaits \(P=nk_{\text{B}}T\) pour relier la pression à la densité. |

| 3. Hauteur d'Échelle | \( H = k_{\text{B}}T/mg = RT/Mg \) Identifier la distance caractéristique de décroissance de la pression. |

| 4. Forme Simplifiée | \( P(z) = P_0 e^{-z/H} \) Réécrire la formule barométrique pour une utilisation et une interprétation plus aisées. |

Outil Interactif : Pression Atmosphérique

Faites varier l'altitude, la température et la masse des particules pour voir comment la pression atmosphérique évolue.

Paramètres

Résultats

Le Saviez-Vous ?

La première condensation de Bose-Einstein a été créée expérimentalement en 1995 par Eric Cornell et Carl Wieman, en refroidissant des atomes de Rubidium-87 à des températures de l'ordre de 170 nanokelvins. Cette prouesse, qui a confirmé une prédiction théorique faite 70 ans plus tôt par Einstein, leur a valu le prix Nobel de physique en 2001.

Foire Aux Questions (FAQ)

Et pour les fermions, le potentiel chimique peut-il être positif ?

Oui. Pour les fermions (particules de spin demi-entier comme les électrons), le principe d'exclusion de Pauli interdit à deux particules d'occuper le même état. À température nulle, les fermions remplissent tous les niveaux d'énergie jusqu'à un niveau appelé "énergie de Fermi". Le potentiel chimique à T=0 est égal à cette énergie de Fermi, qui est positive. Il reste généralement positif à basse et moyenne température.

Que se passe-t-il exactement lorsque \(\mu\) atteint 0 ?

Lorsque la température baisse, le potentiel chimique \(\mu\) augmente et tend vers 0. La température à laquelle \(\mu\) atteint 0 (en théorie) est la température critique \(T_c\). En dessous de cette température, l'équation intégrale n'est plus suffisante pour décrire toutes les particules. Cela signifie qu'un nombre macroscopique de particules commence à s'accumuler dans l'état fondamental \(\epsilon_0 = 0\), formant le condensat de Bose-Einstein. Le potentiel chimique reste alors "figé" à une valeur très proche de 0 pour \(T < T_c\).

Quiz Final : Testez vos connaissances

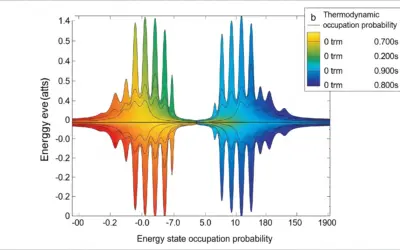

1. Si on double la température d'un corps noir, sa pression de radiation est multipliée par :

2. La relation \(P=u/3\) est valide pour :

- Pression de Radiation

- Pression exercée par un rayonnement électromagnétique sur une surface. Elle est due au transfert de quantité de mouvement par les photons lors de leur absorption ou réflexion.

- Gaz de Photons

- Ensemble de photons confinés dans une enceinte et en équilibre thermique avec les parois, se comportant comme un gaz. C'est le modèle du rayonnement du corps noir.

- Loi de Stefan-Boltzmann

- Loi stipulant que la puissance totale rayonnée par unité de surface d'un corps noir (ou sa densité d'énergie interne) est directement proportionnelle à la quatrième puissance de sa température thermodynamique.

- Corps Noir

- Objet théorique idéal qui absorbe tout le rayonnement électromagnétique qu'il reçoit, sans en réfléchir ni en transmettre. En équilibre thermique, il émet un rayonnement dont le spectre ne dépend que de sa température.

D’autres exercices de Thermodynamique statistique:

0 commentaires