Analyse du noyau d'Uranium-235

Contexte : Le noyau atomique comme une gouttelette chargée.

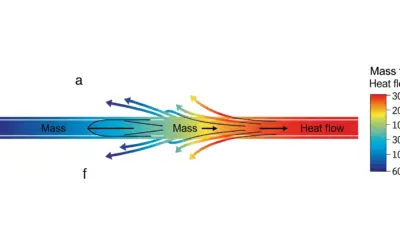

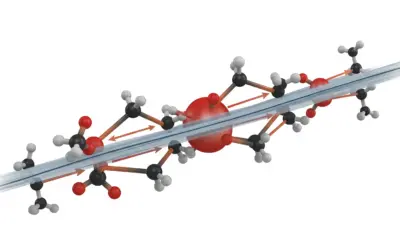

Le modèle de la goutte liquide, proposé par George Gamow et développé par Niels Bohr et John Wheeler, est l'une des premières et des plus fructueuses tentatives pour comprendre la structure et la stabilité du noyau atomique. Il traite le noyau comme une goutte de fluide nucléaire incompressible, où les nucléons (protons et neutrons) interagissent via des forces à courte portée, similaires aux forces moléculaires dans un liquide. Cette analogie permet d'expliquer de nombreuses propriétés nucléaires, notamment l'énergie de liaison et le phénomène de fission, en utilisant des concepts de la thermodynamique classique comme la tension de surfaceÉnergie requise pour augmenter la surface d'un liquide d'une unité d'aire. Dans le noyau, elle représente le déficit d'énergie des nucléons en surface qui sont moins liés que ceux à l'intérieur..

Remarque Pédagogique : Cet exercice illustre comment un concept macroscopique (la tension de surface d'une goutte d'eau) peut être appliqué avec succès pour modéliser un système quantique complexe (le noyau atomique). Nous allons calculer l'énergie associée à la "peau" du noyau et la surpression interne qu'elle engendre, des facteurs clés qui gouvernent la stabilité des noyaux lourds.

Objectifs Pédagogiques

- Appliquer le modèle de la goutte liquide pour calculer le rayon d'un noyau.

- Calculer l'énergie de surface d'un noyau, un terme clé de la formule de Bethe-Weizsäcker.

- Utiliser la loi de Laplace pour estimer la surpression à l'intérieur du noyau due à la tension de surface.

- Calculer l'énergie de déformation et comprendre son rôle dans la fission nucléaire.

- Se familiariser avec les unités et les ordres de grandeur en physique nucléaire (MeV, femtomètre).

Données de l'étude

Modèle de la Goutte Liquide pour le noyau U-235

| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Nombre de masse | \(A\) | 235 | (\(\text{nucléons}\)) |

| Rayon nucléaire empirique | \(r_0\) | 1.2 | \(\text{fm}\) |

| Coefficient d'énergie de surface | \(a_s\) | 17.8 | \(\text{MeV}\) |

| Coefficient d'énergie coulombienne | \(a_c\) | 0.71 | \(\text{MeV}\) |

Questions à traiter

- Calculer le rayon \(R\) du noyau d'Uranium-235 en femtomètres (fm).

- Calculer l'énergie de surface \(E_s\) du noyau en mégaélectronvolts (MeV).

- Calculer la tension de surface nucléaire \(\gamma\) en MeV/fm².

- En utilisant la loi de Laplace, estimer la surpression \(\Delta P\) à l'intérieur du noyau due à cette tension de surface, en MeV/fm³.

Les bases de la Thermodynamique des Interfaces

Avant de plonger dans la correction, revoyons quelques concepts clés de la physique des surfaces, appliqués ici au noyau atomique.

1. Énergie de Surface :

Dans un fluide, les particules à l'intérieur sont attirées de manière égale dans toutes les directions par leurs voisines. Celles en surface, cependant, subissent une attraction nette vers l'intérieur. Il faut donc fournir de l'énergie pour amener une particule de l'intérieur vers la surface. Cette énergie supplémentaire par unité de surface est la tension de surface (\(\gamma\)). L'énergie de surface totale (\(E_s\)) d'une goutte sphérique est donc \(E_s = \gamma \times (\text{Aire}) = 4\pi R^2 \gamma\). Dans le noyau, ce terme représente une perte d'énergie de liaison pour les nucléons de surface.

2. Loi de Laplace :

La tension de surface agit comme une membrane tendue qui tend à minimiser la surface de la goutte, la rendant sphérique. Cette "pression de surface" vers l'intérieur crée une surpression à l'intérieur de la goutte par rapport à l'extérieur. La loi de Laplace quantifie cette différence de pression (\(\Delta P\)) en fonction de la tension de surface (\(\gamma\)) et du rayon de courbure (\(R\)). Pour une sphère, \(\Delta P = 2\gamma/R\). Plus la goutte est petite, plus la pression interne est élevée.

Correction : Analyse du noyau d'Uranium-235

Question 1 : Calculer le rayon du noyau

Principe (le concept physique)

Le modèle de la goutte liquide suppose que la matière nucléaire est incompressible. Cela signifie que la densité de tous les noyaux est à peu près constante. Par conséquent, le volume d'un noyau est directement proportionnel à son nombre de nucléons, \(A\). Comme le volume d'une sphère est \(\frac{4}{3}\pi R^3\), son rayon \(R\) doit être proportionnel à la racine cubique de \(A\).

Mini-Cours (approfondissement théorique)

L'incompressibilité de la matière nucléaire est une observation expérimentale clé. Elle découle de la nature de la force nucléaire forte, qui possède une composante répulsive à très courte distance. Les nucléons ne peuvent pas être "écrasés" les uns sur les autres au-delà d'une certaine limite, tout comme les molécules d'eau dans une goutte. La relation \(R \propto A^{1/3}\) est la traduction mathématique directe de cette propriété.

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

Imaginez que les nucléons sont des billes de taille fixe. Pour construire un noyau plus gros, vous ajoutez simplement plus de billes. Le volume total sera la somme des volumes des billes, et le rayon de l'ensemble grandira comme la racine cubique du nombre de billes. C'est l'idée fondamentale derrière cette formule simple mais puissante.

Normes (la référence réglementaire)

La formule \(R = r_0 A^{1/3}\) est une relation standard et universellement acceptée en physique nucléaire. La valeur de \(r_0 \approx 1.2 \, \text{fm}\) est une constante empirique déterminée par des expériences de diffusion d'électrons sur des noyaux atomiques. Elle constitue une norme pour tous les calculs de structure nucléaire de base.

Formule(s) (l'outil mathématique)

La relation empirique qui lie le rayon \(R\) d'un noyau à son nombre de masse \(A\) est :

Hypothèses (le cadre du calcul)

Nous supposons que le noyau est parfaitement sphérique et que sa densité est uniforme. En réalité, les noyaux peuvent être légèrement déformés (prolates ou oblates), mais l'approximation sphérique est excellente pour une première analyse.

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

- Nombre de masse, \(A = 235\)

- Rayon nucléaire empirique, \(r_0 = 1.2 \, \text{fm}\)

Astuces(Pour aller plus vite)

Pour estimer mentalement \(A^{1/3}\), vous pouvez utiliser des cubes connus : \(5^3=125\), \(6^3=216\), \(7^3=343\). Puisque 235 est un peu plus grand que 216, sa racine cubique sera un peu plus grande que 6. Cela vous donne un moyen rapide de vérifier que votre calculatrice vous donne un résultat sensé (ici, 6.17).

Schéma (Avant les calculs)

Noyau avec Rayon Inconnu

Calcul(s) (l'application numérique)

On applique directement la formule :

Schéma (Après les calculs)

Noyau avec Rayon Calculé

Réflexions (l'interprétation du résultat)

Un rayon de 7.4 femtomètres est typique pour un noyau lourd. C'est un ordre de grandeur incroyablement petit, environ 10 000 fois plus petit qu'un atome. Cette compacité extrême est due à l'intensité de la force nucléaire forte qui lie les nucléons entre eux.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

L'erreur la plus commune est d'oublier l'exposant \(1/3\) ou de mal le saisir dans la calculatrice. Assurez-vous d'utiliser la fonction racine cubique (souvent notée \(x^{1/y}\) ou \(\sqrt[3]{x}\)) correctement. Une erreur ici se propagera à tous les calculs suivants.

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

- Le volume du noyau est proportionnel au nombre de nucléons (\(V \propto A\)).

- Le rayon du noyau est proportionnel à la racine cubique du nombre de nucléons (\(R \propto A^{1/3}\)).

- La constante \(r_0\) fixe l'échelle de taille de tous les noyaux.

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

La densité de la matière nucléaire est d'environ \(2.3 \times 10^{17} \, \text{kg/m}^3\). Une cuillère à café de cette matière pèserait environ 6 milliards de tonnes, soit le poids de toute la population humaine sur Terre ! C'est la même densité que l'on retrouve au cœur des étoiles à neutrons.

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer(pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

En utilisant la même formule, quel serait le rayon d'un noyau de Fer-56 (\(A=56\)) en fm ?

Question 2 : Calculer l'énergie de surface

Principe (le concept physique)

Les nucléons à la surface du noyau ont moins de voisins que ceux à l'intérieur. Ils sont donc moins fortement liés. L'énergie de surface représente ce déficit d'énergie de liaison. Elle est proportionnelle à l'aire de la surface du noyau (\(\propto R^2\)). Comme \(R \propto A^{1/3}\), l'aire est proportionnelle à \(A^{2/3}\). Ce terme tend à déstabiliser le noyau, car la nature préfère les états de plus basse énergie (liaison plus forte).

Mini-Cours (approfondissement théorique)

Dans la formule de masse semi-empirique de Bethe-Weizsäcker, l'énergie de liaison \(B(A,Z)\) est la somme de plusieurs termes. Le premier, le terme de volume (\(\propto A\)), représente la liaison de chaque nucléon avec ses voisins. Le terme de surface (\(\propto -A^{2/3}\)) est une correction négative qui soustrait l'énergie "manquante" des nucléons en surface. C'est une compétition entre le volume et la surface qui domine la physique des noyaux.

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

Pensez à une grande fête. Les gens au milieu de la foule sont entourés d'amis (fortement liés). Ceux en périphérie ont moins d'interactions (faiblement liés). L'énergie de surface est comme "l'insatisfaction" collective des gens en périphérie. Pour minimiser cette insatisfaction, le groupe adopte la forme la plus compacte possible : un cercle (ou une sphère en 3D).

Normes (la référence réglementaire)

Le terme d'énergie de surface \(E_s = a_s A^{2/3}\) est un composant standard de la formule de masse semi-empirique (SEMF), un outil fondamental en physique nucléaire pour prédire les masses et les énergies de liaison des noyaux. Le coefficient \(a_s \approx 17.8 \, \text{MeV}\) est une constante ajustée sur des données expérimentales.

Formule(s) (l'outil mathématique)

La contribution de l'énergie de surface à l'énergie de liaison totale est donnée par le terme de surface dans la formule de Bethe-Weizsäcker :

Hypothèses (le cadre du calcul)

On suppose que le coefficient \(a_s\) est une constante universelle, indépendante du noyau spécifique étudié. C'est une bonne approximation qui capture la physique dominante, bien que des corrections mineures existent pour des cas spécifiques.

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

- Nombre de masse, \(A = 235\)

- Coefficient d'énergie de surface, \(a_s = 17.8 \, \text{MeV}\)

Astuces(Pour aller plus vite)

Vous avez déjà calculé \(A^{1/3} \approx 6.17\) à la question précédente. Pour obtenir \(A^{2/3}\), il suffit de mettre ce résultat au carré : \((A^{1/3})^2 = A^{2/3}\). Donc, \(6.17^2 \approx 38.07\). Cela vous évite de recalculer une puissance fractionnaire et réduit les risques d'erreur de saisie.

Schéma (Avant les calculs)

Nucléons de Surface vs. de Volume

Calcul(s) (l'application numérique)

On applique la formule :

Schéma (Après les calculs)

Énergie de Surface du Noyau

Réflexions (l'interprétation du résultat)

678 MeV est une quantité d'énergie considérable à l'échelle nucléaire. Cette énergie "de tension" rend le noyau moins stable. C'est la compétition entre cette énergie de surface (qui favorise la fission pour réduire la surface relative) et la répulsion coulombienne des protons qui détermine la fissilité d'un noyau.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

Assurez-vous de bien utiliser l'exposant \(2/3\). Une erreur fréquente est d'utiliser \(1/3\) ou \(3/2\). L'énergie de surface est liée à l'aire, qui varie comme le carré du rayon (\(R^2\)), et comme \(R \propto A^{1/3}\), l'aire varie bien comme \((A^{1/3})^2 = A^{2/3}\).

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

- L'énergie de surface est un terme déstabilisant (il réduit l'énergie de liaison totale).

- Elle est proportionnelle à la surface du noyau, donc à \(A^{2/3}\).

- Elle est plus significative pour les petits noyaux, où la proportion de nucléons en surface est plus grande.

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

La compétition entre l'énergie de surface (qui favorise la sphère) et la répulsion coulombienne (qui favorise l'éclatement) est ce qui détermine si un noyau peut subir la fission. Pour les noyaux très lourds, la répulsion coulombienne gagne, et une petite déformation suffit à briser le noyau en deux, libérant de l'énergie.

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer(pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

Quelle est l'énergie de surface \(E_s\) du noyau de Fer-56 (\(A=56\)) en MeV ?

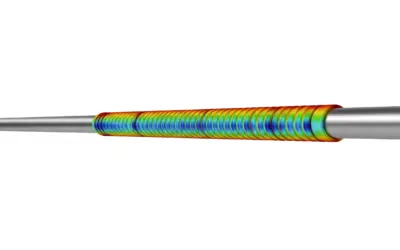

Question 3 : Calculer la tension de surface nucléaire

Principe (le concept physique)

La tension de surface \(\gamma\) est une propriété intrinsèque du "fluide nucléaire". C'est l'énergie de surface par unité d'aire. En connaissant l'énergie de surface totale \(E_s\) et la surface totale du noyau (l'aire d'une sphère de rayon \(R\)), on peut déduire cette constante fondamentale qui devrait être approximativement la même pour tous les noyaux.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

En thermodynamique, la tension de surface \(\gamma\) est définie comme la dérivée de l'énergie libre de Gibbs par rapport à l'aire à température et pression constantes : \(\gamma = (\partial G / \partial A)_{T,P}\). Dans notre modèle simplifié, nous l'approximons par le rapport de l'énergie de surface totale sur l'aire totale, \(E_s/A_{\text{surface}}\). Cette valeur représente le "coût" énergétique pour créer une nouvelle surface de fluide nucléaire.

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

Si l'énergie de surface \(E_s\) est le "budget total pour la peau" du noyau, et l'aire \(4\pi R^2\) est la "taille de la peau", alors la tension de surface \(\gamma\) est le "prix au mètre carré" de cette peau. L'intérêt de calculer \(\gamma\) est que ce "prix" devrait être à peu près le même, que l'on achète la peau pour un petit noyau ou pour un gros.

Normes (la référence réglementaire)

Le calcul de la tension de surface à partir des coefficients de la SEMF est une application standard du modèle de la goutte liquide. Les unités de MeV/fm² sont la norme dans ce domaine pour exprimer cette quantité, reflétant une énergie par unité de surface à l'échelle nucléaire.

Formule(s) (l'outil mathématique)

On réarrange la relation entre énergie de surface, aire et tension de surface :

Hypothèses (le cadre du calcul)

Nous continuons de supposer que le noyau est une sphère parfaite pour que la formule de l'aire \(4\pi R^2\) soit valide. Nous utilisons les valeurs de \(E_s\) et \(R\) calculées précédemment, en supposant que le modèle est cohérent.

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

- Énergie de surface, \(E_s \approx 678 \, \text{MeV}\) (de Q2)

- Rayon du noyau, \(R \approx 7.4 \, \text{fm}\) (de Q1)

Astuces(Pour aller plus vite)

On peut combiner les formules pour voir que \(\gamma\) est indépendant de A. On a \(E_s = a_s A^{2/3}\) et \(R = r_0 A^{1/3}\). En substituant dans la formule de \(\gamma\), on obtient \(\gamma = \frac{a_s A^{2/3}}{4\pi (r_0 A^{1/3})^2} = \frac{a_s A^{2/3}}{4\pi r_0^2 A^{2/3}} = \frac{a_s}{4\pi r_0^2}\). Le calcul devrait donner le même résultat pour n'importe quel noyau !

Schéma (Avant les calculs)

Énergie par Unité de Surface

Calcul(s) (l'application numérique)

1. Calculer l'aire de la surface du noyau :

2. Calculer la tension de surface :

Schéma (Après les calculs)

Tension de Surface Nucléaire

Réflexions (l'interprétation du résultat)

Une tension de surface d'environ 1 MeV/fm² est une valeur standard en physique nucléaire. Elle quantifie la "rigidité" de la surface nucléaire. C'est cette "peau" tendue qui résiste aux déformations qui pourraient mener à la fission. Cette valeur est colossalement plus grande que celle des liquides ordinaires (ex: eau \(\sim 4.5 \times 10^{-22}\) MeV/fm²).

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

Attention à la mise au carré du rayon dans la formule de l'aire. Une erreur fréquente est d'oublier le carré ou de mal calculer \(\pi\). Utilisez la valeur la plus précise possible pour \(\pi\) que votre calculatrice fournit. Assurez-vous que les unités sont cohérentes (MeV et fm²) pour obtenir le résultat final dans les bonnes unités.

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

- La tension de surface \(\gamma\) est l'énergie de surface par unité d'aire.

- C'est une propriété quasi-constante du fluide nucléaire, indépendante de la taille du noyau.

- Elle peut être calculée à partir des coefficients empiriques \(a_s\) et \(r_0\).

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

Le concept de tension de surface n'est pas limité aux noyaux. En physique des particules, il est utilisé pour décrire les "sacs" ou "bulles" qui confinent les quarks, dans des modèles comme le "MIT Bag Model". La tension de surface du "sac" contribue alors à la masse du hadron (comme un proton ou un neutron).

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer(pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

En utilisant la formule \(\gamma = a_s / (4\pi r_0^2)\), recalculez \(\gamma\) directement à partir des constantes. Le résultat est-il cohérent ?

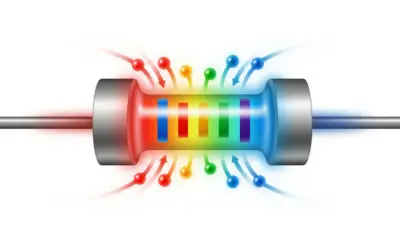

Question 4 : Estimer la surpression interne

Principe (le concept physique)

La tension de surface, en essayant de contracter le noyau pour minimiser sa surface, exerce une pression vers l'intérieur. Cette pression est équilibrée par la nature incompressible de la matière nucléaire, résultant en une pression interne supérieure à celle de l'extérieur (le vide). La loi de Laplace, un résultat fondamental de la thermodynamique des interfaces, nous permet de quantifier cette surpression.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

La loi de Laplace peut être dérivée en considérant le travail virtuel. Imaginez que le rayon de la goutte augmente d'une quantité infinitésimale \(dR\). Le travail effectué par la surpression est \(dW_P = \Delta P \times dV = \Delta P \times 4\pi R^2 dR\). Ce travail doit être égal à l'augmentation de l'énergie de surface, \(dW_s = \gamma \times dA = \gamma \times 8\pi R dR\). En égalant les deux travaux, on retrouve \(\Delta P = 2\gamma/R\).

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

Pensez à un ballon de baudruche. L'élasticité du caoutchouc (analogue à la tension de surface) essaie de le faire rétrécir. Pour le maintenir gonflé, la pression de l'air à l'intérieur doit être supérieure à la pression extérieure. Il est plus difficile de commencer à gonfler le ballon (quand R est petit) que de continuer à le gonfler (quand R est grand), car la surpression requise \(\Delta P\) est plus forte pour les petits rayons.

Normes (la référence réglementaire)

La loi de Young-Laplace est une équation non-linéaire qui décrit l'équilibre de pression capillaire à travers une interface. La formule \(\Delta P = 2\gamma/R\) est sa forme simplifiée pour une interface sphérique, une norme utilisée dans tous les domaines traitant de gouttes, de bulles ou d'émulsions, de la physique nucléaire à la science des matériaux.

Formule(s) (l'outil mathématique)

La loi de Laplace pour une interface sphérique est :

Hypothèses (le cadre du calcul)

On suppose que le noyau est un système statique à l'équilibre mécanique. On néglige les effets dynamiques et les effets de la répulsion coulombienne sur la pression, se concentrant uniquement sur la contribution de la tension de surface.

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

- Tension de surface, \(\gamma \approx 0.985 \, \text{MeV/fm}^2\) (de Q3)

- Rayon du noyau, \(R \approx 7.4 \, \text{fm}\) (de Q1)

Astuces(Pour aller plus vite)

Les unités sont vos amies. Vous divisez des MeV/fm² par des fm. Le résultat sera bien en MeV/fm³, qui est une unité de densité d'énergie, ce qui est équivalent à une pression. Si vos unités ne correspondent pas, vous avez probablement fait une erreur dans la formule.

Schéma (Avant les calculs)

Équilibre des Pressions

Calcul(s) (l'application numérique)

On applique directement la formule :

Schéma (Après les calculs)

Surpression Interne Calculée

Réflexions (l'interprétation du résultat)

Une surpression de 0.266 MeV/fm³ est colossale. Convertie en unités macroscopiques, elle correspond à environ \(4 \times 10^{31}\) Pascals, une pression des milliards de milliards de fois plus forte que la pression atmosphérique terrestre. Cela souligne l'incroyable densité et les forces immenses en jeu à l'intérieur d'un noyau atomique.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

Ne pas oublier le facteur 2 dans la formule de Laplace pour une sphère. Pour une interface cylindrique, le facteur serait 1 (\(\Delta P = \gamma/R\)), et pour une surface complexe, il dépend des deux rayons de courbure principaux. La géométrie est essentielle ici.

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

- La tension de surface crée une surpression à l'intérieur d'un objet courbe.

- Cette surpression est décrite par la loi de Laplace : \(\Delta P = 2\gamma/R\).

- La pression interne est d'autant plus forte que le rayon est petit.

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

Ce même principe de surpression due à la courbure est ce qui permet aux "canons à bulles" de fonctionner. Une micro-bulle de vapeur générée par un laser dans l'eau a une pression interne énorme qui, en s'effondrant (cavitation), libère une onde de choc capable de percer des tissus biologiques avec une grande précision en chirurgie.

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer(pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

Quelle serait la surpression \(\Delta P\) dans un noyau de Fer-56 (R \(\approx\) 4.6 fm), en supposant la même tension de surface \(\gamma\) ?

Outil Interactif : Stabilité du Noyau

Modifiez le nombre de masse pour voir comment l'énergie de surface et l'énergie coulombienne (répulsive) évoluent et influencent la stabilité du noyau.

Paramètres d'Entrée

Énergies Opposées

Le Saviez-Vous ?

La fission nucléaire, expliquée par le modèle de la goutte liquide, peut être spontanée. Pour les noyaux très lourds comme le Californium-252, la répulsion coulombienne entre les protons est si intense qu'elle peut vaincre la tension de surface, et le noyau se brise en deux sans aucune intervention extérieure, libérant une énorme quantité d'énergie.

Foire Aux Questions (FAQ)

Le modèle de la goutte liquide est-il toujours précis ?

C'est un excellent modèle pour comprendre les tendances générales de l'énergie de liaison et la fission. Cependant, il est semi-classique et ne peut pas expliquer les "nombres magiques" de protons ou de neutrons qui confèrent une stabilité exceptionnelle à certains noyaux. Pour cela, des modèles plus sophistiqués comme le modèle en couches, qui est quantique, sont nécessaires.

D'où viennent les valeurs des coefficients comme \(a_s\) ?

Ces coefficients sont déterminés empiriquement. Les scientifiques mesurent l'énergie de liaison de centaines de noyaux différents et ajustent ensuite les paramètres de la formule de Bethe-Weizsäcker (qui inclut le terme de surface, de volume, coulombien, etc.) pour qu'elle corresponde au mieux à l'ensemble des données expérimentales. Ce sont donc des valeurs "moyennes" qui fonctionnent bien pour une large gamme de noyaux.

Quiz Final : Testez vos connaissances

1. Si on compare un noyau de Fer-56 (A=56) à un noyau d'Uranium-235 (A=235), le rapport Énergie de Surface / Énergie de Volume est...

2. Selon la loi de Laplace, si un noyau se déforme et que son rayon de courbure local diminue (devient plus "pointu"), la pression à cet endroit...

- MeV (Mégaélectronvolt)

- Unité d'énergie couramment utilisée en physique nucléaire et des particules. 1 MeV équivaut à \(1.602 \times 10^{-13}\) Joules. C'est l'énergie acquise par un électron accéléré par une différence de potentiel d'un million de volts.

- Formule de Bethe-Weizsäcker

- Formule semi-empirique qui estime l'énergie de liaison d'un noyau atomique en fonction de son nombre de protons et de neutrons. Elle est basée sur le modèle de la goutte liquide et inclut des termes de volume, de surface, coulombien, d'asymétrie et d'appariement.

- Fission Nucléaire

- Processus par lequel un noyau atomique lourd se scinde en plusieurs noyaux plus petits, libérant une grande quantité d'énergie. Le modèle de la goutte liquide décrit ce processus comme la déformation et la rupture d'une gouttelette chargée.

D’autres exercices de thermodynamique irréversibles:

0 commentaires