Analyse du Modèle Brusselator

Contexte : L'ordre spontané loin de l'équilibre.

La thermodynamique classique décrit les systèmes à l'équilibre, des états souvent homogènes et désordonnés. Cependant, la plupart des systèmes vivants et chimiques sont des systèmes ouverts, loin de l'équilibre thermodynamique. Dans ces conditions, comme l'a montré le lauréat du prix Nobel Ilya Prigogine, l'énergie et la matière qui traversent le système peuvent mener à l'auto-organisation et à l'émergence de structures ordonnées, appelées structures dissipativesStructures macroscopiques, stables et organisées qui apparaissent dans des systèmes loin de l'équilibre thermodynamique. Elles sont maintenues par un flux continu d'énergie et de matière avec l'extérieur.. Cet exercice explore le Brusselator, un modèle de réactions chimiques qui illustre comment des motifs spatiaux (comme des rayures ou des taches) peuvent se former spontanément à partir d'un état initial homogène.

Remarque Pédagogique : Cet exercice est une porte d'entrée vers la modélisation des systèmes complexes. Nous allons utiliser des équations différentielles pour décrire la cinétique chimique et la diffusion, puis analyser la stabilité de ce système. C'est une démarche fondamentale en biologie théorique (morphogenèse), en chimie et en physique pour comprendre comment la complexité émerge de règles simples.

Objectifs Pédagogiques

- Écrire les équations de réaction-diffusion pour un système chimique.

- Trouver l'état stationnaire (homogène) du système.

- Effectuer une analyse de stabilité linéaire pour déterminer les conditions d'instabilité.

- Comprendre le concept d'instabilité de Turing et le rôle de l'activateur et de l'inhibiteur.

- Calculer la longueur d'onde caractéristique du motif spatial qui émerge.

Données de l'étude

Schéma Réactionnel du Brusselator

| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité (arbitraire) |

|---|---|---|---|

| Concentration de A | \(A\) | 1.0 | \(\text{mol/L}\) |

| Concentration de B | \(B\) | 3.0 | \(\text{mol/L}\) |

| Coefficient de diffusion de X | \(D_X\) | 1.0 | \(\text{cm}^2/\text{s}\) |

| Coefficient de diffusion de Y | \(D_Y\) | 8.0 | \(\text{cm}^2/\text{s}\) |

Questions à traiter

- Écrire le système d'équations différentielles de réaction-diffusion pour les concentrations \(X(r, t)\) et \(Y(r, t)\).

- Calculer les concentrations \((X_0, Y_0)\) de l'état stationnaire homogène (où les dérivées temporelles et spatiales sont nulles).

- Analyser la stabilité de cet état stationnaire face à de petites perturbations spatiales (analyse de stabilité linéaire) et dériver la condition sur B pour qu'une instabilité de Turing puisse apparaître.

- Calculer le nombre d'onde critique \(k_c\) qui correspond à la longueur d'onde du motif qui émergera en premier.

Les bases de l'Auto-Organisation

Avant la correction, revoyons quelques concepts fondamentaux.

1. Systèmes de Réaction-Diffusion :

Ces systèmes décrivent comment les concentrations de substances chimiques évoluent sous l'effet de deux processus : les réactions chimiques locales (qui créent ou consomment les substances) et la diffusion (qui tend à homogénéiser leurs concentrations dans l'espace). Ils sont décrits par des équations aux dérivées partielles de la forme :

\[ \frac{\partial C}{\partial t} = \underbrace{R(C)}_{\text{Réaction}} + \underbrace{D \nabla^2 C}_{\text{Diffusion}} \]

2. État Stationnaire vs. Équilibre :

Un état d'**équilibre** est un état où tous les flux nets sont nuls et la production d'entropie est nulle (système isolé). Un état **stationnaire** est un état où les variables macroscopiques (comme les concentrations) sont constantes dans le temps, mais qui est maintenu par des flux constants d'énergie et de matière avec l'extérieur. La production d'entropie y est constante et non nulle. Les structures dissipatives n'existent que dans des états stationnaires loin de l'équilibre.

3. L'Instabilité de Turing :

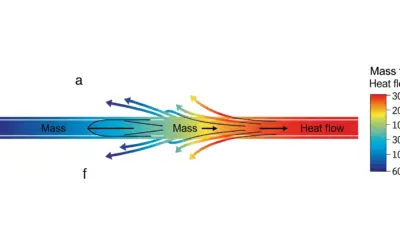

Proposée par Alan Turing en 1952, c'est un mécanisme par lequel un état stationnaire, stable en l'absence de diffusion, peut devenir instable lorsque la diffusion est ajoutée, à condition que les espèces diffusent à des vitesses différentes. Il faut un **activateur** (qui s'auto-catalyse) qui diffuse lentement, et un **inhibiteur** (qui freine l'activateur) qui diffuse rapidement. L'inhibiteur "court" plus loin pour créer des zones de "non-croissance", laissant l'activateur former des pics de concentration entre ces zones, créant ainsi un motif spatial.

Correction : Analyse du Modèle Brusselator

Question 1 : Écrire les équations de réaction-diffusion

Principe (le concept physique)

Cette étape consiste à traduire le schéma réactionnel en langage mathématique. Pour chaque espèce intermédiaire (X et Y), on écrit un bilan de matière : la variation de sa concentration au cours du temps est la somme des vitesses des réactions qui la produisent, moins la somme des vitesses des réactions qui la consomment, plus le terme de diffusion qui décrit comment elle se propage dans l'espace.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

La cinétique chimique est modélisée par la loi d'action de masse : la vitesse d'une réaction élémentaire est proportionnelle au produit des concentrations des réactifs, chacune élevée à la puissance de son coefficient stœchiométrique. Par exemple, la vitesse de la réaction \(2X + Y \rightarrow 3X\) est \(v = k_3 [X]^2 [Y]\). Le terme \(X^2 Y\) est une non-linéarité cruciale qui permet l'émergence de comportements complexes.

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

Pour construire l'équation de \(\frac{\partial X}{\partial t}\), parcourez les quatre réactions. Si X apparaît à droite d'une flèche, le terme de vitesse est positif (production). S'il apparaît à gauche, il est négatif (consommation). N'oubliez pas de multiplier par le coefficient stœchiométrique si nécessaire.

Normes (la référence réglementaire)

Bien qu'il n'y ait pas de "norme" au sens de l'ingénierie, la formulation des équations de vitesse suit les conventions établies par l'Union Internationale de Chimie Pure et Appliquée (UICPA) pour la cinétique chimique.

Formule(s) (l'outil mathématique)

La forme générale est \(\frac{\partial C}{\partial t} = R(C) + D \nabla^2 C\). Pour le Brusselator, cela donne :

Hypothèses (le cadre du calcul)

On suppose que les concentrations de A et B sont constantes (tamponnées), que le milieu est homogène et isotrope (la diffusion est la même dans toutes les directions), et que les constantes de vitesse \(k_1, k_2, k_3, k_4\) sont égales à 1. On travaille en une seule dimension spatiale, donc \(\nabla^2 = \partial^2/\partial r^2\).

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

- Réaction 1 : \( A \rightarrow X \) (Production de X)

- Réaction 2 : \( B + X \rightarrow Y + D \) (Consommation de X, Production de Y)

- Réaction 3 : \( 2X + Y \rightarrow 3X \) (Autocatalyse de X, Consommation de Y)

- Réaction 4 : \( X \rightarrow E \) (Consommation de X)

Astuces(Pour aller plus vite)

Regroupez les termes par espèce. Pour X, les termes sont : \(+A\), \(-BX\), \(+X^2Y\) (car 3X produits pour 2X consommés, gain net de 1X), et \(-X\). Pour Y : \(+BX\) et \(-X^2Y\). Ajouter le terme de diffusion à la fin est ensuite simple.

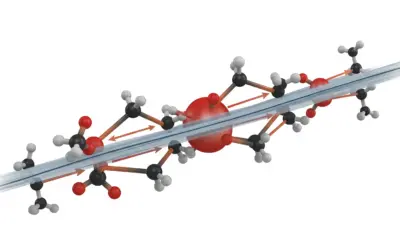

Schéma (Avant les calculs)

Boîte Noire du Modèle

Calcul(s) (l'application numérique)

En remplaçant les constantes de vitesse par 1, on obtient le système d'équations spécifique à notre problème :

Schéma (Après les calculs)

Équations de Réaction-Diffusion

∂X/∂t = A - (B+1)X + X²Y + Dₓ∇²X

∂Y/∂t = BX - X²Y + Dᵧ∇²Y

Réflexions (l'interprétation du résultat)

Ces deux équations couplées décrivent l'ensemble de la dynamique du système. Le terme \(X^2Y\) est particulièrement important : c'est une réaction autocatalytique (X accélère sa propre production) qui fournit la boucle de rétroaction positive nécessaire à l'instabilité et à la formation de motifs.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

L'erreur la plus commune est dans le terme autocatalytique. La réaction est \(2X+Y \rightarrow 3X\). Le bilan net pour X est \(+3X - 2X = +X\), donc la vitesse \(k_3 X^2 Y\) entre avec un signe positif dans l'équation pour X. Une autre erreur est d'oublier le terme de diffusion ou d'utiliser le mauvais signe.

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

- La variation de concentration = (Production) - (Consommation) + (Diffusion).

- Le terme de réaction \(X^2 Y\) est non-linéaire ; c'est la source de la complexité du système.

- Le terme de diffusion \(\nabla^2\) couple les concentrations des points voisins dans l'espace.

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

Ilya Prigogine a reçu le prix Nobel de chimie en 1977 "pour ses contributions à la thermodynamique du non-équilibre, en particulier la théorie des structures dissipatives". Le Brusselator est nommé ainsi car Prigogine et ses collaborateurs travaillaient à l'Université Libre de Bruxelles.

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

\(\frac{\partial X}{\partial t} = A - (B+1)X + X^2 Y + D_X \nabla^2 X\)

\(\frac{\partial Y}{\partial t} = BX - X^2 Y + D_Y \nabla^2 Y\)

A vous de jouer(pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

Si la réaction (4) était \(2X \rightarrow E\), comment cela changerait-il l'équation pour X ?

Question 2 : Calculer l'état stationnaire homogène

Principe (le concept physique)

L'état stationnaire homogène est l'état "trivial" du système, où rien ne bouge ni ne change. Les concentrations sont les mêmes partout dans l'espace et ne varient pas dans le temps. Mathématiquement, cela signifie que toutes les dérivées (temporelles et spatiales) dans nos équations sont nulles. On résout alors le système algébrique restant pour trouver les concentrations constantes \(X_0\) et \(Y_0\).

Mini-Cours (approfondissement théorique)

En théorie des systèmes dynamiques, un état stationnaire est appelé un "point fixe". C'est une solution des équations où le vecteur vitesse est nul (\(d\vec{C}/dt = \vec{0}\)). Pour les systèmes de réaction-diffusion, l'état stationnaire *homogène* est un point fixe du système réactionnel seul (sans diffusion), car le terme de diffusion est nul pour des concentrations uniformes.

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

Pensez-y comme à un équilibre des flux. À l'état stationnaire, pour chaque espèce, le flux total de production (par les réactions chimiques) compense exactement le flux total de consommation. Le système est dynamique au niveau microscopique, mais macroscopiquement, les concentrations n'évoluent plus.

Normes (la référence réglementaire)

La recherche de points fixes (ou points d'équilibre) est une procédure standard et fondamentale dans l'analyse de tout système d'équations différentielles, que ce soit en physique, en ingénierie ou en économie.

Formule(s) (l'outil mathématique)

On pose \(\partial/\partial t = 0\) et \(\nabla^2 = 0\) dans les équations de la Q1 :

Hypothèses (le cadre du calcul)

On cherche une solution non-triviale, c'est-à-dire où les concentrations ne sont pas nulles (\(X_0 \neq 0\)). L'état \(X_0=0\) n'est pas physiquement pertinent dans ce contexte de flux constant de A.

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

- Concentration de A, \(A = 1.0\)

- Concentration de B, \(B = 3.0\)

Astuces(Pour aller plus vite)

Le système d'équations semble non-linéaire et compliqué, mais remarquez que le bloc \(BX_0 - X_0^2 Y_0\) apparaît dans les deux équations. La deuxième équation nous dit que ce bloc est nul. On peut donc le substituer directement dans la première, ce qui simplifie énormément le calcul de \(X_0\).

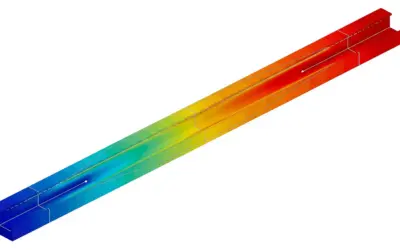

Schéma (Avant les calculs)

Recherche de la Solution Algébrique

Calcul(s) (l'application numérique)

De la deuxième équation, on tire (en supposant \(X_0 \neq 0\)) :

On substitue cette expression dans la première équation :

Enfin, on trouve \(Y_0\) et on applique les valeurs numériques :

Schéma (Après les calculs)

État Stationnaire Homogène

Réflexions (l'interprétation du résultat)

Cet état \((X_0=1, Y_0=3)\) est la solution simple et homogène. Si le système est stable, toute petite fluctuation de concentration disparaîtra et le système reviendra à cet état uniforme. S'il est instable, la moindre fluctuation sera amplifiée et conduira à l'émergence d'une structure, d'un motif. La prochaine étape est de déterminer dans quelles conditions cette instabilité se produit.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

Ne pas diviser par \(X_0\) sans avoir justifié que \(X_0\) ne peut pas être nul. Dans ce cas, si \(X_0=0\), la première équation donne \(A=0\), ce qui contredit les données de l'énoncé. Assurez-vous également que la solution est physiquement réaliste (concentrations positives), ce qui est le cas ici puisque A et B sont positifs.

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

- L'état stationnaire est trouvé en annulant les termes de réaction.

- L'état homogène signifie que les concentrations sont uniformes dans l'espace.

- Pour le Brusselator, la solution est remarquablement simple : \((X_0, Y_0) = (A, B/A)\).

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

De nombreux systèmes biologiques fonctionnent en maintenant des états stationnaires loin de l'équilibre. Par exemple, la concentration d'ATP dans une cellule vivante est maintenue à un niveau très élevé par un flux constant de nutriments, un état très éloigné de l'équilibre chimique qui serait la quasi-hydrolyse totale de l'ATP.

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer(pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

Calculez l'état stationnaire si A = 2 et B = 5.

Question 3 : Analyser la stabilité et trouver la condition d'instabilité

Principe (le concept physique)

Pour tester la stabilité, on imagine qu'on perturbe légèrement l'état stationnaire et on regarde si la perturbation grandit ou s'atténue. On utilise l'analyse de stabilité linéaire : on linéarise les équations de réaction-diffusion autour du point stationnaire \((X_0, Y_0)\). L'instabilité de Turing se produit lorsque la diffusion, couplée à la cinétique, déstabilise une perturbation d'une certaine longueur d'onde spatiale, alors que le système serait stable sans diffusion.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

L'analyse de stabilité linéaire pour un système de deux équations implique le calcul de la matrice Jacobienne des termes de réaction. Les valeurs propres de cette matrice déterminent la stabilité locale (sans diffusion). Si la trace est négative et le déterminant positif, le système est stable. L'instabilité de Turing est une "bifurcation" : un changement qualitatif de comportement lorsque un paramètre (ici, B) franchit une valeur critique, rendant le système instable à des perturbations spatiales.

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

C'est le cœur du concept de Turing. Imaginez un champ de poudre à canon (activateur) avec un extincteur (inhibiteur). Si l'extincteur se propage plus vite que le feu, il peut créer des "pare-feux" qui contiennent l'incendie, créant des motifs de zones brûlées et non brûlées. Si le feu se propage plus vite, tout brûle de manière homogène. La différence de "diffusion" est la clé.

Normes (la référence réglementaire)

L'analyse de stabilité des systèmes dynamiques via la linéarisation est une méthode standard issue des travaux de mathématiciens comme Lyapunov, Poincaré et Turing. Elle est universellement appliquée en physique, ingénierie, et biologie théorique.

Formule(s) (l'outil mathématique)

Les conditions pour une instabilité de Turing sont :

Où \(f_X, f_Y, g_X, g_Y\) sont les dérivées partielles des termes de réaction, évaluées au point stationnaire.

Hypothèses (le cadre du calcul)

On considère de petites perturbations sinusoïdales autour de l'état stationnaire. On analyse le signe de la partie réelle des valeurs propres du système linéarisé pour déterminer si ces perturbations croissent (instable) ou décroissent (stable).

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

- \(A = 1.0\), \(B = 3.0\)

- \(D_X = 1.0\), \(D_Y = 8.0\)

- Dérivées (calculées précédemment) : \(f_X = B-1\), \(f_Y = A^2\), \(g_X = -B\), \(g_Y = -A^2\)

Astuces(Pour aller plus vite)

Concentrez-vous sur les conditions (1) et (3). La condition (1) vous dit quand le système est stable localement (pas d'oscillations). La condition (3) est la plus importante pour Turing : elle montre comment une grande diffusion de l'inhibiteur (\(D_Y\)) peut rendre positif un terme qui serait autrement négatif, déclenchant l'instabilité.

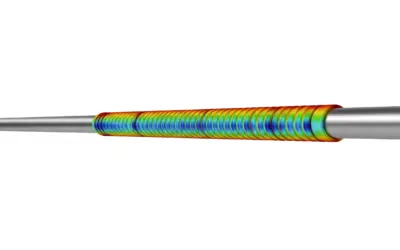

Schéma (Avant les calculs)

Test de Stabilité

Calcul(s) (l'application numérique)

1. On évalue les dérivées en \((X_0, Y_0) = (A, B/A)\) avec A=1 :

2. On teste la stabilité locale (sans diffusion) avec la valeur de l'énoncé, B=3.0 :

Puisque la Trace est positive (\(1 > 0\)), la condition (1) \(f_X + g_Y < 0\) n'est pas respectée. L'état stationnaire est déjà instable sans diffusion ! Il s'agit d'une instabilité de Hopf, qui conduit à des oscillations temporelles, pas à des motifs spatiaux de Turing.

3. Trouvons la condition sur B pour que l'instabilité de Turing soit possible. Pour cela, les conditions (1) et (2) doivent être vraies :

Donc, le système est stable localement si \(B < 2\). Maintenant, on applique la condition clé de Turing (3) :

En combinant les conditions, des motifs de Turing peuvent apparaître si \(1.125 < B < 2\).

Schéma (Après les calculs)

Diagramme de Phase Simplifié

Réflexions (l'interprétation du résultat)

L'analyse révèle que la valeur B=3.0 de l'énoncé ne permet pas de former des motifs de Turing, mais des oscillations temporelles. Pour observer des motifs spatiaux, il faudrait ajuster B dans la fenêtre \(]1.125, 2[\). Cela montre la richesse du comportement d'un système non-linéaire : de petits changements de paramètres peuvent radicalement changer le résultat macroscopique.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

Il est crucial de toujours vérifier la stabilité locale (sans diffusion) avant de chercher une instabilité de Turing. Si le système est déjà instable localement, la diffusion peut modifier le type d'instabilité, mais le concept de "Turing" (stabilité locale + instabilité par diffusion) ne s'applique pas directement.

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

- L'instabilité de Turing nécessite \(D_Y \gg D_X\).

- Elle n'apparaît que dans une "fenêtre" de paramètres où le système est stable sans diffusion.

- La valeur de B est un paramètre de bifurcation qui contrôle le comportement du système.

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

La réaction oscillante de Belousov-Zhabotinsky (BZ) est une démonstration chimique réelle et spectaculaire de structures dissipatives. En mélangeant quelques produits chimiques dans une boîte de Petri, on peut voir des ondes de couleur en spirale ou concentriques se propager, un phénomène impossible à l'équilibre thermodynamique.

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer(pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

Si \(D_Y = 4\), quelle est la nouvelle valeur minimale de B pour l'instabilité de Turing ?

Question 4 : Calculer le nombre d'onde critique

Principe (le concept physique)

Lorsque l'instabilité de Turing se déclenche, ce n'est pas n'importe quelle perturbation qui est amplifiée. Il existe une perturbation spatiale "préférée", avec une longueur d'onde spécifique, qui grandit le plus vite. Le nombre d'onde \(k\) est inversement proportionnel à la longueur d'onde (\(\lambda = 2\pi/k\)). Le nombre d'onde critique \(k_c\) correspond au motif qui va émerger et dicter la taille caractéristique (par exemple, la distance entre les rayures) de la structure dissipative.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

Mathématiquement, on analyse les valeurs propres du système linéarisé en fonction du nombre d'onde \(k\) de la perturbation. Pour \(k=0\) (perturbation homogène), la valeur propre est négative (stable). Quand \(k\) augmente, la diffusion entre en jeu. Pour un système de Turing, la valeur propre devient positive dans un intervalle de \(k\), puis redevient négative. Le \(k_c\) est le nombre d'onde pour lequel la valeur propre atteint son maximum positif, correspondant au mode le plus instable.

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

Pensez à la formation de dunes de sable. Le vent ne crée pas des ondulations de n'importe quelle taille. Une taille caractéristique émerge, dépendant de la vitesse du vent et de la taille des grains de sable. De même, ici, les "règles" microscopiques (réactions, diffusion) dictent une "taille" macroscopique préférentielle pour le motif.

Normes (la référence réglementaire)

Le calcul du mode le plus instable est une technique standard en physique des instabilités, utilisée par exemple pour prédire la taille des cellules de convection de Rayleigh-Bénard ou les longueurs d'onde des instabilités de plasma.

Formule(s) (l'outil mathématique)

Le carré du nombre d'onde critique est donné par :

Pour le Brusselator, cela se simplifie en :

Hypothèses (le cadre du calcul)

Ce calcul est valide au point de bifurcation, c'est-à-dire pour la valeur de B qui déclenche tout juste l'instabilité. Cependant, cette longueur d'onde reste une bonne approximation de la taille du motif même un peu au-delà du seuil.

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

- Concentration de A, \(A = 1.0\)

- Coefficient de diffusion de X, \(D_X = 1.0\)

- Coefficient de diffusion de Y, \(D_Y = 8.0\)

Astuces(Pour aller plus vite)

Notez que la longueur d'onde dépend de \( (D_X D_Y)^{1/4} \). Cela signifie que pour changer significativement la taille du motif, il faut changer les coefficients de diffusion d'un facteur important. La taille du motif est donc assez robuste à de petites variations des paramètres de diffusion.

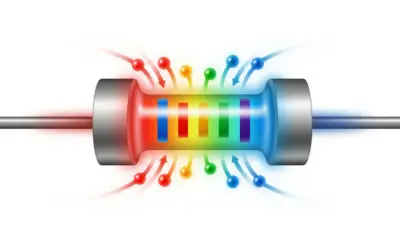

Schéma (Avant les calculs)

Perturbation Spatiale

Calcul(s) (l'application numérique)

On applique la formule simplifiée :

Le nombre d'onde critique est donc :

La longueur d'onde caractéristique du motif est :

Schéma (Après les calculs)

Motif Spontané Émergent

Réflexions (l'interprétation du résultat)

Le résultat \(\lambda_c \approx 10.6\) cm nous donne la taille spatiale caractéristique du motif. Si on simulait ce système sur un ordinateur, on verrait apparaître des taches ou des rayures dont la distance typique entre elles serait d'environ 10.6 cm. Ce calcul relie directement les paramètres microscopiques (coefficients de diffusion, concentrations) à une caractéristique macroscopique observable (la taille du motif).

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

Attention aux unités. Si les coefficients de diffusion sont en \(\text{cm}^2/\text{s}\), le nombre d'onde \(k_c\) sera en \(\text{cm}^{-1}\) et la longueur d'onde \(\lambda_c\) en \(\text{cm}\). Assurez-vous également de ne pas confondre \(k_c^2\) et \(k_c\). La longueur d'onde est inversement proportionnelle à \(k_c\), pas à \(k_c^2\).

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

- \(k_c\) donne la fréquence spatiale du motif le plus instable.

- La longueur d'onde caractéristique du motif est \(\lambda_c = 2\pi/k_c\).

- La taille du motif dépend des concentrations et des coefficients de diffusion.

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

Les motifs de Turing ne sont pas limités aux rayures et aux taches. En deux dimensions, des motifs plus complexes comme des hexagones ou des spirales peuvent se former. La sélection du motif final dépend souvent des non-linéarités d'ordre supérieur et des conditions aux limites du système.

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer(pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

Si \(D_Y\) était 16 au lieu de 8, le motif serait-il plus fin ou plus grossier ? Calculez la nouvelle \(\lambda_c\).

Outil Interactif : Zone d'Instabilité de Turing

Modifiez les paramètres pour voir comment ils affectent la région où les motifs spatiaux peuvent se former.

Paramètres d'Entrée

Analyse de Stabilité

Le Saviez-Vous ?

Alan Turing, célèbre pour son rôle dans le décryptage du code Enigma et comme l'un des pères de l'informatique, a publié son unique article sur la biologie théorique, "The Chemical Basis of Morphogenesis", en 1952. Il y a prédit mathématiquement la formation de motifs (rayures du zèbre, taches du léopard) par des mécanismes de réaction-diffusion, des décennies avant que des preuves expérimentales solides ne viennent confirmer ses théories.

Foire Aux Questions (FAQ)

Les structures dissipatives violent-elles le second principe de la thermodynamique ?

Non. Le second principe stipule que l'entropie d'un système *isolé* ne peut qu'augmenter. Les structures dissipatives existent dans des systèmes *ouverts*. L'ordre local (diminution d'entropie) est créé en "exportant" du désordre (augmentation d'entropie) vers l'environnement, de sorte que l'entropie totale de l'univers augmente toujours, en accord avec le second principe.

Où trouve-t-on des structures de Turing dans la nature ?

Les motifs de Turing sont un modèle puissant pour expliquer de nombreux phénomènes de formation de motifs en biologie, comme la pigmentation de la peau des poissons (poisson-zèbre), la disposition des follicules pileux ou des plumes, et même certains aspects du développement des membres. Des réactions chimiques oscillantes comme la réaction de Belousov-Zhabotinsky sont aussi des exemples célèbres de structures dissipatives temporelles et spatiales.

Quiz Final : Testez vos connaissances

1. Quelle est la condition essentielle pour qu'une instabilité de Turing se produise ?

2. Si on augmente considérablement le coefficient de diffusion de l'activateur (\(D_X\)), quel effet cela aura-t-il sur la formation de motifs ?

- Structure Dissipative

- Structure spatiale ou temporelle cohérente et macroscopique qui apparaît dans un système loin de l'équilibre, maintenue par des flux continus d'énergie et de matière.

- Instabilité de Turing

- Mécanisme par lequel la diffusion, dans un système de réaction-diffusion, peut déstabiliser un état stationnaire homogène et stable, conduisant à la formation de motifs spatiaux stationnaires.

- Bifurcation

- Point critique dans l'espace des paramètres d'un système dynamique où un petit changement d'un paramètre provoque un changement qualitatif soudain dans le comportement du système (par exemple, passage d'un état homogène à un état structuré).

D’autres exercices de Thermodynamique irréversibles:

0 commentaires