Abaissement cryoscopique et élévation ébullioscopique

Contexte : Les propriétés colligativesPropriétés d'une solution qui dépendent du nombre de particules de soluté dissoutes, et non de leur nature chimique..

En thermodynamique chimique, l'ajout d'un soluté non volatil à un solvant modifie certaines de ses propriétés physiques, comme sa température de congélation et d'ébullition. Ces changements, connus sous le nom d'abaissement cryoscopique et d'élévation ébullioscopique, sont des propriétés colligatives. Elles offrent une méthode expérimentale puissante pour déterminer la masse molaire de composés inconnus. Cet exercice vous guidera à travers cette démarche.

Remarque Pédagogique : Cet exercice vous apprendra à appliquer les lois de la cryoscopie et de l'ébullioscopie pour résoudre un problème concret de laboratoire : l'identification d'un composé par la détermination de sa masse molaire.

Objectifs Pédagogiques

- Comprendre et définir l'abaissement cryoscopique et l'élévation ébullioscopique.

- Appliquer les formules relatives aux propriétés colligatives.

- Calculer la masse molaire d'un soluté inconnu à partir de données expérimentales.

- Maîtriser les calculs de molalitéMesure de la concentration d'une solution, définie comme le nombre de moles de soluté par kilogramme de solvant (mol/kg). et les conversions d'unités.

Données de l'étude

Propriétés des Solvants

| Caractéristique | Benzène (\(C_6H_6\)) | Camphre (\(C_{10}H_{16}O\)) |

|---|---|---|

| \(\text{Temp. de Congélation Normale } (T_f)\) | \(5,50\ ^\circ\mathrm{C}\) | \(179,0\ ^\circ\mathrm{C}\) |

| \(\text{Temp. d'Ébullition Normale } (T_b)\) | \(80,10\ ^\circ\mathrm{C}\) | N/A |

| \(\text{Constante Cryoscopique } (K_f)\) | \(5,12\ \mathrm{K} \cdot \mathrm{kg} \cdot \mathrm{mol}^{-1}\) | \(39,7\ \mathrm{K} \cdot \mathrm{kg} \cdot \mathrm{mol}^{-1}\) |

| \(\text{Constante Ébullioscopique } (K_b)\) | \(2,53\ \mathrm{K} \cdot \mathrm{kg} \cdot \mathrm{mol}^{-1}\) | N/A |

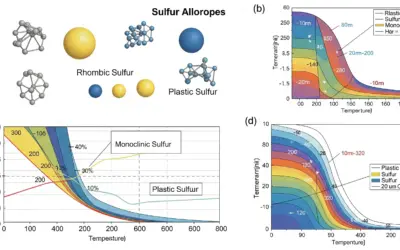

Diagramme de Phase (Pression constante)

Données Expérimentales

| Expérience | Masse de Soluté | Solvant | Masse de Solvant | Température Mesurée |

|---|---|---|---|---|

| 1 (Cryoscopie) | \(2,25\ \mathrm{g}\) | Benzène | \(50,0\ \mathrm{g}\) | \(T'_{f} = 4,22\ ^\circ\mathrm{C}\) |

| 2 (Ébullioscopie) | \(2,25\ \mathrm{g}\) | Benzène | \(50,0\ \mathrm{g}\) | \(T'_{b} = 80,73\ ^\circ\mathrm{C}\) |

| 3 (Cryoscopie) | \(0,45\ \mathrm{g}\) | Camphre | \(25,0\ \mathrm{g}\) | \(T'_{f} = 175,03\ ^\circ\mathrm{C}\) |

Questions à traiter

- À partir des données de l'expérience 1, calculer l'abaissement cryoscopique (\(\Delta T_f\)).

- En déduire la molalité (\(m\)) de la solution de l'expérience 1.

- Calculer la masse molaire (\(M\)) du soluté inconnu à partir des résultats de l'expérience 1.

- En utilisant les données de l'expérience 2, calculer la masse molaire du soluté. Ce résultat est-il cohérent avec celui obtenu à la question 3 ?

- Calculer la masse molaire du soluté avec les données de l'expérience 3. Conclure sur la cohérence de l'ensemble des résultats.

Les bases sur les Propriétés Colligatives

Les propriétés colligatives des solutions sont des propriétés qui dépendent uniquement de la concentration des particules de soluté et non de leur nature. L'abaissement cryoscopique et l'élévation ébullioscopique en sont deux exemples majeurs.

1. Abaissement Cryoscopique (\( \Delta T_f \))

L'ajout d'un soluté abaisse la température de congélation du solvant. La variation de température, notée \(\Delta T_f\), est proportionnelle à la molalité (\(m\)) de la solution. Pour un soluté non-électrolyte, la relation est :

\[ \Delta T_f = T_{f, \mathrm{solvant}} - T_{f, \mathrm{solution}} = K_f \cdot m \]

Où \(K_f\) est la constante cryoscopique du solvant, spécifique à chaque solvant.

2. Élévation Ébullioscopique (\( \Delta T_b \))

De manière similaire, l'ajout d'un soluté augmente la température d'ébullition du solvant. La variation est donnée par :

\[ \Delta T_b = T_{b, \mathrm{solution}} - T_{b, \mathrm{solvant}} = K_b \cdot m \]

Où \(K_b\) est la constante ébullioscopique du solvant.

3. Molalité (\(m\)) et Masse Molaire (\(M\))

La molalité est le rapport entre la quantité de matière de soluté et la masse de solvant. Elle est cruciale car elle permet de relier les propriétés mesurables (\(\Delta T\)) aux propriétés du soluté (Masse Molaire).

\[ m = \frac{n_{\mathrm{soluté}}}{m_{\mathrm{solvant (en kg)}}} = \frac{\mathrm{masse}_{\mathrm{soluté}} / M_{\mathrm{soluté}}}{m_{\mathrm{solvant (en kg)}}} \]

Correction : Abaissement cryoscopique et élévation ébullioscopique

Question 1 : Calcul de l'abaissement cryoscopique (\(\Delta T_f\))

Principe

Le concept physique fondamental ici est que l'ajout d'un soluté perturbe l'organisation des molécules du solvant lorsqu'il passe de l'état liquide à l'état solide. Il faut fournir moins d'énergie (donc une température plus basse) pour atteindre cet état ordonné. L'abaissement cryoscopique est la mesure de cette perturbation.

Mini-Cours

Ce phénomène s'explique par la diminution du potentiel chimique du solvant en solution. À l'équilibre liquide-solide, les potentiels chimiques des deux phases sont égaux. L'ajout de soluté abaisse le potentiel chimique de la phase liquide, déplaçant ainsi le point d'équilibre vers une température plus basse, comme illustré sur le diagramme de phase.

Remarque Pédagogique

La première étape est toujours de calculer la variation de température, \(\Delta T\). Par convention, \(\Delta T_f\) et \(\Delta T_b\) sont toujours des valeurs positives. Assurez-vous donc de soustraire la plus petite température de la plus grande pour obtenir cette variation.

Normes

Il n'y a pas de norme réglementaire ici, mais on suit les conventions de l'Union Internationale de Chimie Pure et Appliquée (UICPA) pour les symboles (\(T_f, K_f, m\)) et les unités (Kelvin, mol/kg).

Formule(s)

Formule de l'abaissement cryoscopique

Hypothèses

Pour ce calcul simple, aucune hypothèse majeure n'est requise, si ce n'est que les mesures de température sont exactes et réalisées à pression constante (atmosphérique).

Donnée(s)

On extrait les températures de l'énoncé pour l'expérience 1.

| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| \(\text{Temp. de congélation du benzène pur}\) | \(T_f\) | 5,50 | \(^\circ\mathrm{C}\) |

| \(\text{Temp. de congélation de la solution}\) | \(T'_f\) | 4,22 | \(^\circ\mathrm{C}\) |

Astuces

Un point clé à retenir : une variation de température est la même en degrés Celsius et en Kelvin. \(\Delta T(^\circ\mathrm{C}) = \Delta T(\mathrm{K})\). Cela simplifie les calculs car les constantes \(K_f\) et \(K_b\) sont données en Kelvin.

Schéma (Avant les calculs)

Mesure de la variation de température

Calcul(s)

Calcul de l'abaissement de température

Cette variation est donc égale à 1,28 K.

Schéma (Après les calculs)

Résultat Intermédiaire

Réflexions

Une chute de température de 1,28 K est une variation significative et facilement mesurable en laboratoire, ce qui rend la cryoscopie dans le benzène une méthode viable pour cette concentration de soluté.

Points de vigilance

L'erreur la plus commune est d'inverser les termes dans la soustraction. Rappelez-vous que le point de congélation s'abaisse, donc la température de la solution est toujours inférieure à celle du solvant pur. Le résultat doit être positif.

Points à retenir

Synthèse : L'abaissement cryoscopique \(\Delta T_f\) est la différence positive entre la température de congélation du solvant pur et celle de la solution. C'est la première donnée expérimentale clé.

Le saviez-vous ?

C'est ce même principe qui est utilisé lorsqu'on sale les routes en hiver. Le sel (NaCl) se dissout dans la fine pellicule d'eau présente sur la route, abaisse son point de congélation (jusqu'à -21 °C pour une solution saturée !), et empêche ainsi la formation de verglas.

FAQ

Résultat Final

A vous de jouer

Si la température de congélation mesurée pour la solution avait été de 3,90 °C, quel aurait été l'abaissement cryoscopique ?

Question 2 : Calcul de la molalité (\(m\))

Principe

La loi de Raoult montre que l'abaissement cryoscopique est directement proportionnel à la concentration du soluté. En mesurant \(\Delta T_f\), on peut donc directement en déduire cette concentration, exprimée en molalité.

Mini-Cours

Pourquoi utiliser la molalité (mol/kg de solvant) et non la molarité (mol/L de solution) ? Car la molalité ne dépend pas de la température. Le volume d'une solution change avec la température, ce qui modifierait la molarité. La masse, elle, reste constante, faisant de la molalité une unité plus robuste en thermodynamique.

Remarque Pédagogique

Maintenant que vous avez \(\Delta T_f\), il suffit de réarranger l'équation de la cryoscopie. C'est comme utiliser une clé (la formule) pour ouvrir une serrure (trouver \(m\)). Assurez-vous d'utiliser la bonne constante \(K_f\), celle du solvant utilisé (ici, le benzène).

Normes

La proportionnalité entre \(\Delta T_f\) et la molalité est décrite par la Loi de la cryoscopie (ou loi de Raoult pour les solutions diluées).

Formule(s)

Formule de la molalité

Hypothèses

Ce calcul est valide sous plusieurs hypothèses : la solution est idéale (diluée), le soluté est non-volatil et ne se dissocie pas (non-électrolyte, donc \(i=1\)), et le soluté ne forme pas une solution solide avec le solvant lors de la congélation.

Donnée(s)

Pour calculer la molalité, nous avons besoin de l'abaissement cryoscopique calculé précédemment et de la constante cryoscopique du benzène.

| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Abaissement cryoscopique | \(\Delta T_f\) | 1,28 | K |

| Constante cryoscopique (Benzène) | \(K_f\) | 5,12 | \(\mathrm{K}\cdot\mathrm{kg}\cdot\mathrm{mol}^{-1}\) |

Astuces

Faites une analyse dimensionnelle pour vérifier votre calcul. Vous divisez des \(\mathrm{K}\) par des \(\mathrm{K}\cdot\mathrm{kg}\cdot\mathrm{mol}^{-1}\). Les \(\mathrm{K}\) s'annulent, et vous obtenez bien des \(\mathrm{mol}\cdot\mathrm{kg}^{-1}\) (ou mol/kg), l'unité de la molalité.

Schéma (Avant les calculs)

Processus de calcul de la molalité

Calcul(s)

Calcul de la molalité

Schéma (Après les calculs)

Visualisation de la Molalité

Réflexions

Une molalité de 0,25 mol/kg signifie que pour chaque kilogramme de benzène, nous avons dissous 0,25 mole de notre soluté inconnu. C'est une information cruciale qui nous rapproche de la masse molaire.

Points de vigilance

Attention à ne pas confondre la constante cryoscopique (\(K_f\)) et ébullioscopique (\(K_b\)). L'erreur la plus fréquente est d'utiliser la mauvaise constante pour le calcul.

Points à retenir

Synthèse : La molalité (\(m\)) se déduit directement de l'abaissement de température (\(\Delta T_f\)) via la constante cryoscopique du solvant (\(K_f\)). La formule clé est \(m = \Delta T_f / K_f\).

Le saviez-vous ?

Le chimiste français François-Marie Raoult a établi ces lois empiriquement dans les années 1880. Ses travaux ont été fondamentaux pour le développement de la théorie des solutions par van 't Hoff et Arrhenius.

FAQ

Résultat Final

A vous de jouer

Avec le même solvant (benzène), si l'abaissement cryoscopique mesuré était de 2,56 K, quelle serait la molalité ?

Question 3 : Calcul de la masse molaire (\(M\))

Principe

Le but final. La molalité nous donne le nombre de moles de soluté par kg de solvant. Comme nous connaissons la masse de solvant utilisée et la masse de soluté pesée, nous pouvons calculer le nombre total de moles dissoutes, puis en déduire la masse d'une seule mole : la masse molaire.

Mini-Cours

La masse molaire (\(M\)) est une propriété intrinsèque d'une substance. C'est un pont entre le monde macroscopique (la masse que l'on pèse avec une balance, en grammes) et le monde microscopique (la quantité de matière, en moles). Sa détermination est une étape fondamentale dans l'identification d'un composé inconnu.

Remarque Pédagogique

La démarche est logique : 1. Calculez le nombre de moles de soluté que vous avez réellement dans votre bécher en utilisant la molalité et la masse de solvant. 2. Divisez la masse de soluté que vous avez pesée par ce nombre de moles. C'est tout ! L'erreur classique est dans la gestion des unités.

Normes

Le calcul suit les définitions fondamentales de la mole et de la masse molaire, établies par l'UICPA.

Formule(s)

Formule du nombre de moles

Formule de la masse molaire

Hypothèses

On suppose que la masse pesée du soluté et du solvant est précise et que tout le soluté s'est dissous.

Donnée(s)

On rassemble toutes les informations nécessaires de l'énoncé et des questions précédentes.

| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Molalité | \(m\) | 0,25 | mol/kg |

| Masse de soluté | \(m_{\mathrm{soluté}}\) | 2,25 | g |

| Masse de solvant | \(m_{\mathrm{solvant}}\) | 50,0 | g |

Astuces

Combinez les formules en une seule pour aller plus vite : \(M = \frac{\mathrm{masse}_{\mathrm{soluté}} \times K_f}{\Delta T_f \times m_{\mathrm{solvant (en kg)}}}\). Cela réduit les erreurs d'arrondi intermédiaires.

Schéma (Avant les calculs)

Bilan de matière

Calcul(s)

Étape 1 : Conversion de la masse du solvant

Étape 2 : Calcul du nombre de moles de soluté

Étape 3 : Calcul de la masse molaire

Schéma (Après les calculs)

Résultat Final

Réflexions

Une masse molaire de 180 g/mol est une information précieuse. Par exemple, la masse molaire du saccharose (\(C_{12}H_{22}O_{11}\)) est de 342 g/mol, tandis que celle du glucose (\(C_6H_{12}O_6\)) est de 180 g/mol. Notre composé inconnu pourrait être du glucose ou l'un de ses isomères.

Points de vigilance

L'erreur fatale est de ne pas convertir la masse du solvant en KILOGRAMMES. La molalité est définie par kg de solvant. Si vous oubliez, votre résultat sera 1000 fois trop petit !

Points à retenir

Synthèse : La masse molaire est le Graal de cet exercice. On l'obtient en divisant la masse de soluté pesée par le nombre de moles, ce dernier étant calculé à partir de la molalité et de la masse de solvant (en kg).

Le saviez-vous ?

Avant l'avènement de la spectrométrie de masse, la cryoscopie (et en particulier la méthode de Rast utilisant le camphre comme solvant) était l'une des méthodes les plus courantes et précises pour déterminer la masse molaire de nouvelles molécules organiques synthétisées en laboratoire.

FAQ

Résultat Final

A vous de jouer

Si on avait dissous 4,50 g du même soluté (M=180 g/mol) dans 100 g de benzène, quelle serait la molalité ?

Question 4 : Vérification par ébullioscopie

Principe

La physique est la même que pour la cryoscopie : le soluté abaisse le potentiel chimique du solvant, mais cette fois, on regarde l'équilibre liquide-vapeur. Il faut fournir plus d'énergie (température plus haute) pour que le solvant puisse s'échapper en phase gazeuse. On utilise cette élévation de température pour recalculer la masse molaire et vérifier la cohérence.

Mini-Cours

L'élévation ébullioscopique est généralement moins marquée que l'abaissement cryoscopique (comparez \(K_b\) et \(K_f\) pour le benzène). Cela rend la mesure potentiellement moins précise, mais elle reste une excellente méthode de confirmation. La théorie sous-jacente reste celle de la loi de Raoult pour les solutions idéales.

Remarque Pédagogique

C'est une étape de confirmation. En science, un résultat est plus fiable s'il est obtenu par plusieurs méthodes indépendantes. La démarche de calcul est identique à celle de la cryoscopie, il suffit de remplacer \(T_f\) par \(T_b\) et \(K_f\) par \(K_b\).

Normes

La proportionnalité entre \(\Delta T_b\) et la molalité est décrite par la Loi de l'ébullioscopie (ou loi de Raoult).

Formule(s)

Formule de l'élévation ébullioscopique

Formule combinée pour la masse molaire

Hypothèses

Les hypothèses sont les mêmes que pour la cryoscopie : solution idéale, soluté non-volatil et non-électrolyte.

Donnée(s)

On utilise les données de l'expérience 2.

| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| \(\text{Temp. ébullition (pur)}\) | \(T_b\) | 80,10 | \(^\circ\mathrm{C}\) |

| \(\text{Temp. ébullition (solution)}\) | \(T'_b\) | 80,73 | \(^\circ\mathrm{C}\) |

| \(\text{Constante ébullioscopique}\) | \(K_b\) | 2,53 | \(\mathrm{K}\cdot\mathrm{kg}\cdot\mathrm{mol}^{-1}\) |

| \(\text{Masse soluté}\) | \(m_{\mathrm{soluté}}\) | 2,25 | g |

| \(\text{Masse solvant}\) | \(m_{\mathrm{solvant}}\) | 50,0 | g |

Astuces

Comme l'abaissement \(\Delta T_b\) est plus petit, une petite erreur sur la mesure de température aura un impact plus grand sur le résultat final. C'est pourquoi la cryoscopie est souvent préférée si \(K_f > K_b\).

Schéma (Avant les calculs)

Mesure de la variation de température (Ébullition)

Calcul(s)

Étape 1 : Calcul de \(\Delta T_b\)

Étape 2 : Calcul de la molalité

Étape 3 : Calcul du nombre de moles

Calcul final de la masse molaire

Schéma (Après les calculs)

Résultat de Confirmation

Réflexions

Le résultat de 180,7 g/mol est extrêmement proche de celui obtenu par cryoscopie (180 g/mol). La différence de moins de 0.5% est bien dans les marges d'erreur expérimentale. Cette excellente cohérence valide la méthode et renforce la confiance dans la valeur déterminée.

Points de vigilance

Attention à l'ordre de la soustraction pour \(\Delta T_b\) : c'est \(T_{\mathrm{solution}} - T_{\mathrm{solvant}}\), car la température augmente (élévation ébullioscopique).

Points à retenir

Synthèse : L'ébullioscopie est une méthode miroir de la cryoscopie. Elle fournit une confirmation indépendante de la masse molaire en se basant sur l'élévation du point d'ébullition.

Le saviez-vous ?

L'ajout d'antigel (souvent de l'éthylène glycol) dans le liquide de refroidissement d'une voiture utilise les deux principes : il abaisse le point de congélation pour protéger le moteur du gel en hiver, ET il élève le point d'ébullition pour éviter la surchauffe en été.

FAQ

Résultat Final

A vous de jouer

Si la nouvelle température d'ébullition mesurée était de 81,00 °C, quelle serait la masse molaire calculée ?

Question 5 : Vérification avec le camphre

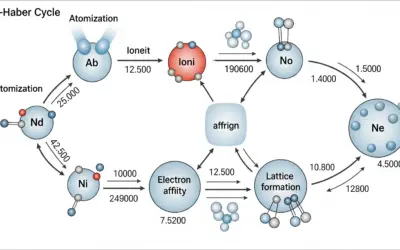

Principe

Le camphre est un solvant particulier avec une constante cryoscopique exceptionnellement élevée (\(K_f = 39,7\)). Cela signifie que pour une même molalité, l'abaissement de température sera beaucoup plus grand qu'avec le benzène (\(K_f = 5,12\)). Une plus grande variation est plus facile à mesurer précisément, réduisant ainsi l'erreur expérimentale relative.

Mini-Cours

La méthode de Rast, utilisant le camphre comme solvant, est historiquement significative. Le camphre est un solide à température ambiante, donc l'expérience se fait en faisant fondre le mélange. Sa grande constante \(K_f\) vient de sa faible enthalpie molaire de fusion et de sa masse molaire relativement élevée.

Remarque Pédagogique

C'est l'épreuve de vérité. Une troisième expérience avec un solvant différent devrait, si nos hypothèses et nos mesures sont correctes, donner le même résultat pour la masse molaire. La démarche de calcul est identique à la question 3, mais avec les données de l'expérience 3.

Normes

La loi de la cryoscopie est une loi générale de la thermodynamique, elle s'applique donc aussi au camphre.

Formule(s)

Formule combinée pour la masse molaire

Hypothèses

Les mêmes hypothèses que précédemment s'appliquent.

Donnée(s)

On utilise les données spécifiques à l'expérience 3.

| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| \(\text{Temp. congélation (pur)}\) | \(T_f\) | 179,0 | \(^\circ\mathrm{C}\) |

| \(\text{Temp. congélation (solution)}\) | \(T'_f\) | 175,03 | \(^\circ\mathrm{C}\) |

| \(\text{Constante cryoscopique}\) | \(K_f\) | 39,7 | \(\mathrm{K}\cdot\mathrm{kg}\cdot\mathrm{mol}^{-1}\) |

| \(\text{Masse soluté}\) | \(m_{\mathrm{soluté}}\) | 0,45 | g |

| \(\text{Masse solvant}\) | \(m_{\mathrm{solvant}}\) | 25,0 | g |

Astuces

Notez que bien que la masse de soluté soit faible (0,45 g), la grande valeur de \(K_f\) permet d'obtenir un \(\Delta T_f\) de près de 4 K, une valeur très facile à mesurer.

Schéma (Avant les calculs)

Comparaison de la sensibilité des solvants

Calcul(s)

Étape 1 : Calcul de \(\Delta T_f\)

Étape 2 : Calcul direct de la masse molaire

Schéma (Après les calculs)

Conclusion finale

Réflexions

Les trois expériences, utilisant deux techniques (cryoscopie, ébullioscopie) et deux solvants différents (benzène, camphre), convergent de manière remarquable vers la même valeur de masse molaire de 180 g/mol. Cette convergence est une preuve expérimentale solide de la validité du résultat.

Points de vigilance

Assurez-vous bien d'utiliser la masse de soluté (\(0,45\ \mathrm{g}\)) et de solvant (\(25,0\ \mathrm{g}\)) de l'expérience 3, et non celles des expériences précédentes ! C'est une erreur d'inattention fréquente.

Points à retenir

Synthèse : Le choix d'un solvant avec une grande constante (\(K_f\) ou \(K_b\)) est une stratégie expérimentale pour améliorer la précision des mesures en cryoscopie ou ébullioscopie.

Le saviez-vous ?

La méthode de détermination de la masse molaire par cryoscopie dans le camphre est connue sous le nom de "méthode de Rast". Elle était très populaire au début du XXe siècle en raison de la grande valeur de \(K_f\) du camphre, qui permettait d'obtenir des résultats précis avec un simple thermomètre.

FAQ

Résultat Final

A vous de jouer

Si l'on dissout 0,90 g d'un composé de masse molaire 300 g/mol dans 25,0 g de camphre, quel serait l'abaissement de température attendu ?

Outil Interactif : Simulateur de Cryoscopie

Utilisez ce simulateur pour voir comment la masse et la masse molaire d'un soluté influencent la température de congélation d'une solution de 100 g de benzène.

Paramètres d'Entrée

Résultats (pour 100g de Benzène)

Quiz Final : Testez vos connaissances

1. Que se passe-t-il au point d'ébullition de l'eau si on y ajoute du sel de table (NaCl) ?

2. Une propriété colligative comme la cryoscopie dépend principalement...

3. Quelle est l'unité correcte de la molalité ?

4. Si un soluté (comme \(CaCl_2\)) se dissocie en 3 ions en solution, son facteur de van 't Hoff (i) idéal est de :

5. Un solvant avec une grande constante cryoscopique (\(K_f\)) est préférable pour déterminer les masses molaires car :

Glossaire

- Propriété colligative

- Propriété physique d'une solution qui dépend de la concentration (ou du nombre) des particules de soluté dissoutes, mais pas de leur nature chimique.

- Molalité (m)

- Une unité de concentration définie comme le nombre de moles de soluté par kilogramme de solvant (unité : mol/kg).

- Abaissement cryoscopique

- La diminution du point de congélation d'un solvant provoquée par l'ajout d'un soluté.

- Élévation ébullioscopique

- L'augmentation du point d'ébullition d'un solvant provoquée par l'ajout d'un soluté.

- Facteur de van 't Hoff (i)

- Nombre de particules (ions ou molécules) effectives produites par la dissolution d'une unité de soluté. Pour les non-électrolytes, i = 1.

D’autres exercices de Thermodynamique chimique:

0 commentaires