Analyse d'un Cycle de Cogénération

Contexte : L'efficacité énergétique industrielle.

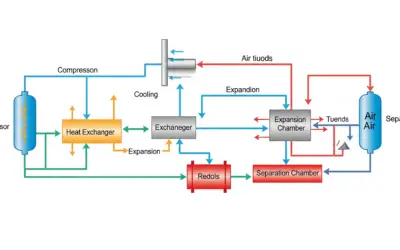

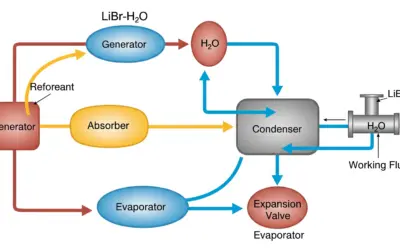

La cogénération, ou production combinée de chaleur et d'électricité (CHP - Combined Heat and Power), est une technologie clé pour l'efficacité énergétique. Au lieu de produire de l'électricité dans une centrale et de la chaleur dans une chaudière séparée, un système de cogénération produit les deux simultanément à partir d'une seule source d'énergie. Cet exercice se concentre sur une installation courante : une turbine à gaz dont les gaz d'échappement, encore très chauds, sont utilisés pour produire de la vapeur pour un besoin industriel. Pour augmenter la flexibilité et la production de chaleur, une "post-combustion" est ajoutée, consistant à brûler un supplément de combustible dans les gaz d'échappement avant leur entrée dans la chaudière de récupération.

Remarque Pédagogique : Cet exercice illustre l'application des premier et deuxième principes de la thermodynamique à un système énergétique réel. Nous allons modéliser le cycle de la turbine à gaz (cycle de Brayton), calculer les transferts d'énergie (travail, chaleur) et évaluer les performances globales de l'installation en termes de rendements électrique, thermique et global.

Objectifs Pédagogiques

- Appliquer le modèle du cycle de BraytonCycle thermodynamique modélisant le fonctionnement d'une turbine à gaz. Il comprend une compression isentropique, un ajout de chaleur isobare, une détente isentropique et un rejet de chaleur isobare. idéal et réel (avec rendements isentropiques).

- Calculer les propriétés thermodynamiques (température, pression) à chaque point du cycle.

- Effectuer des bilans énergétiques sur des systèmes ouverts (compresseur, turbine, chambre de combustion).

- Calculer la puissance électrique nette, la chaleur de post-combustion et la chaleur utile récupérée.

- Définir et calculer les différents rendements caractérisant une installation de cogénération.

Données de l'étude

Schéma de l'installation de cogénération

Visualisation 3D interactive du cycle

| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Débit massique d'air | \(\dot{m}_a\) | 90 | \(\text{kg/s}\) |

| Conditions ambiantes (point 1) | \(T_1\), \(P_1\) | 15, 1.013 | \(\text{°C, bar}\) |

| Rapport de pression du compresseur | \(r_p\) | 12 | - |

| Rendement isentropique compresseur | \(\eta_c\) | 0.88 | - |

| Température entrée turbine (point 3) | \(T_3\) | 1200 | \(\text{°C}\) |

| Rendement isentropique turbine | \(\eta_t\) | 0.90 | - |

| Température après post-combustion (point 5) | \(T_5\) | 800 | \(\text{°C}\) |

| Température des fumées en sortie (point 6) | \(T_6\) | 150 | \(\text{°C}\) |

| Propriétés de l'air (\(c_{pa}\), \(\gamma_a\)) | - | 1.005, 1.4 | \(\text{kJ/kg·K, -}\) |

| Propriétés des gaz (\(c_{pg}\), \(\gamma_g\)) | - | 1.15, 1.33 | \(\text{kJ/kg·K, -}\) |

Questions à traiter

- Déterminer la température et la pression à chaque point du cycle (2, 4, 5, 6).

- Calculer la puissance nette fournie par la turbine à gaz (\(\dot{W}_{\text{net}}\)).

- Calculer la puissance thermique apportée par la post-combustion (\(\dot{Q}_{\text{post}}\)).

- Calculer la puissance thermique utile récupérée dans la chaudière (\(\dot{Q}_{\text{utile}}\)).

- Déterminer le rendement électrique, le rendement thermique et le rendement global de la cogénération.

Les bases de la thermodynamique appliquée

Avant de commencer, rappelons quelques principes fondamentaux.

1. Le Premier Principe pour les Systèmes Ouverts :

Pour un composant fonctionnant en régime permanent (compresseur, turbine, etc.), le bilan d'énergie s'écrit :

\[ \dot{Q} - \dot{W} = \dot{m} \cdot (h_{\text{sortie}} - h_{\text{entrée}}) \]

Où \(\dot{Q}\) est le flux de chaleur, \(\dot{W}\) la puissance, \(\dot{m}\) le débit massique et \(h\) l'enthalpie massique. Pour un gaz parfait, \(\Delta h = c_p \cdot \Delta T\).

2. Transformations Isentropiques (idéales) :

Pour une compression ou une détente sans irréversibilités (idéale), l'entropie est constante. Pour un gaz parfait, on utilise les lois de Laplace :

\[ T_2/T_1 = (P_2/P_1)^{(\gamma-1)/\gamma} \]

3. Rendements Isentropiques (réels) :

Les rendements comparent le travail réel au travail idéal (isentropique).

- Compresseur : \(\eta_c = \frac{W_{s}}{W_{\text{réel}}} = \frac{h_{2s}-h_1}{h_2-h_1} = \frac{T_{2s}-T_1}{T_2-T_1}\)

- Turbine : \(\eta_t = \frac{W_{\text{réel}}}{W_{s}} = \frac{h_3-h_4}{h_3-h_{4s}} = \frac{T_3-T_4}{T_3-T_{4s}}\)

Correction : Analyse d'un Cycle de Cogénération

Question 1 : Déterminer les températures et pressions du cycle

Principe (le concept physique)

La première étape de toute analyse de cycle est de "résoudre" le cycle, c'est-à-dire de déterminer les propriétés thermodynamiques (pression P, température T) à l'entrée et à la sortie de chaque composant. On suit le fluide (l'air puis les gaz) à travers l'installation, en appliquant les transformations appropriées (compression, chauffage, détente) pour calculer l'état en chaque point numéroté sur le schéma.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

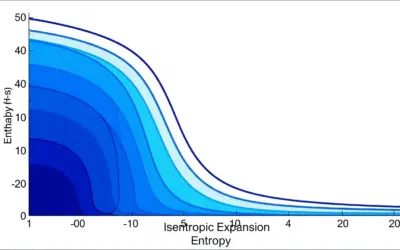

Le diagramme Température-entropie (T-s) est un outil puissant pour visualiser les cycles thermodynamiques. Pour un cycle de Brayton, la compression (1-2) et la détente (3-4) sont idéalement des verticales (isentropiques). Les irréversibilités (frottements) dans les machines réelles provoquent une augmentation de l'entropie, ce qui fait que les points réels (2 et 4) sont décalés vers la droite par rapport à leurs équivalents idéaux (2s et 4s).

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

La clé est d'être méthodique. Traitez les points dans l'ordre (1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 5 -> 6). Pour chaque transformation, identifiez d'abord le processus idéal (isentropique) pour trouver la température de référence (\(T_{2s}\), \(T_{4s}\)), puis utilisez le rendement isentropique pour corriger cette valeur et trouver la température réelle (\(T_2\), \(T_4\)). Et n'oubliez pas de convertir toutes les températures en Kelvin pour les calculs !

Normes (la référence réglementaire)

Il n'y a pas de "norme" de calcul au sens du génie civil. Cependant, les méthodes de calcul et les performances des turbomachines sont standardisées par des organismes comme l'ASME (American Society of Mechanical Engineers) avec des codes de test de performance (ex: ASME PTC 22 pour les turbines à gaz) pour assurer des comparaisons fiables.

Formule(s) (l'outil mathématique)

Lois de Laplace et définitions des rendements isentropiques :

Hypothèses (le cadre du calcul)

On considère que l'air et les gaz de combustion se comportent comme des gaz parfaits à capacités thermiques constantes. On néglige les pertes de pression dans les chambres de combustion et la chaudière (\(P_2=P_3\) et \(P_4=P_5=P_6=P_1\)). Le cycle fonctionne en régime permanent.

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

- \(T_1 = 15^\circ\text{C} = 288.15 \, \text{K}\)

- \(P_1 = 1.013 \, \text{bar}\)

- \(r_p = 12\)

- \(\eta_c = 0.88\) ; \(\eta_t = 0.90\)

- \(T_3 = 1200^\circ\text{C} = 1473.15 \, \text{K}\)

- \(\gamma_a = 1.4\) ; \(\gamma_g = 1.33\)

Astuces(Pour aller plus vite)

La conversion des températures de Celsius en Kelvin est la première chose à faire et la source d'erreur la plus fréquente. Notez la formule \(T(\text{K}) = T(^\circ\text{C}) + 273.15\) sur votre feuille de brouillon pour ne jamais l'oublier !

Schéma (Avant les calculs)

Diagramme T-s attendu du cycle de Brayton

Calcul(s) (l'application numérique)

Point 2 (Sortie Compresseur) :

Point 4 (Sortie Turbine) :

Points 5 et 6 : Les pressions sont atmosphériques (on néglige les pertes de charge) et les températures sont des données de l'énoncé.

Schéma (Après les calculs)

Diagramme T-s avec valeurs calculées

Réflexions (l'interprétation du résultat)

Les températures calculées sont cohérentes avec le fonctionnement d'une turbine à gaz. On note que la température en sortie de compresseur (358°C) est déjà élevée, et que les gaz en sortie de turbine (574°C) sont encore très chauds, ce qui justifie pleinement leur utilisation pour la récupération de chaleur. Les irréversibilités (prises en compte par \(\eta_c\) et \(\eta_t\)) ont un impact significatif : la température de sortie du compresseur est plus élevée que l'idéal, et celle de la turbine également, ce qui réduit le travail net produit.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

Trois erreurs majeures à éviter : 1. Oublier de convertir les températures en Kelvin. 2. Inverser les formules des rendements (le compresseur "coûte" plus cher en réel, la turbine "produit" moins en réel). 3. Utiliser le mauvais coefficient isentropique \(\gamma\) (air pour la compression, gaz pour la détente).

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

- La pression augmente dans le compresseur (\(P_2 = P_1 \cdot r_p\)) et diminue dans la turbine (\(P_4 = P_3 / r_p\)).

- Le calcul d'une transformation réelle se fait en deux étapes : calcul de l'état final idéal (isentropique), puis correction avec le rendement isentropique.

- Toutes les températures doivent être en unités absolues (Kelvin) pour utiliser les lois de Laplace.

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

La température d'entrée turbine (\(T_3\)) est le paramètre le plus critique pour les performances d'une turbine à gaz. Les motoristes dépensent des milliards en R&D sur des superalliages et des revêtements céramiques pour pouvoir augmenter cette température de quelques dizaines de degrés, chaque gain se traduisant par une amélioration significative du rendement et de la puissance.

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

- Point 2 : \(P_2 = 12.16 \, \text{bar}\), \(T_2 = 631.15 \, \text{K}\) (358 °C)

- Point 4 : \(P_4 = 1.013 \, \text{bar}\), \(T_4 = 847.35 \, \text{K}\) (574.2 °C)

- Point 5 : \(P_5 \approx 1.013 \, \text{bar}\), \(T_5 = 800^\circ\text{C} = 1073.15 \, \text{K}\)

- Point 6 : \(P_6 \approx 1.013 \, \text{bar}\), \(T_6 = 150^\circ\text{C} = 423.15 \, \text{K}\)

A vous de jouer(pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

Si le compresseur était parfait (\(\eta_c = 1.0\)), quelle serait la température \(T_2\) en Kelvin (arrondir à 2 décimales) ?

Question 2 : Calculer la puissance nette de la turbine à gaz

Principe (le concept physique)

La puissance nette est la différence entre la puissance produite par la détente des gaz chauds dans la turbine (\(\dot{W}_t\)) et la puissance consommée par le compresseur pour aspirer et comprimer l'air (\(\dot{W}_c\)). C'est la puissance mécanique réellement disponible sur l'arbre de la machine, qui sera ensuite convertie en électricité par un alternateur.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

Le "back work ratio" (rapport du travail de compression sur le travail de détente, \(\dot{W}_c / \dot{W}_t\)) est un indicateur clé des cycles à gaz. Il est typiquement élevé (30% à 60%), signifiant qu'une grande partie de l'énergie de la turbine sert à entraîner le compresseur. Cela contraste avec les cycles à vapeur (cycle de Rankine) où le travail de la pompe est négligeable, rendant leur "back work ratio" très faible (<1%).

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

Gardez à l'esprit que la puissance nette est la différence entre deux très grandes valeurs. Une petite erreur de calcul sur la puissance de la turbine ou du compresseur, ou une légère dégradation de leurs rendements, peut avoir un impact énorme sur la puissance nette finale. C'est pourquoi la maintenance et la propreté des ailettes sont si cruciales.

Normes (la référence réglementaire)

La puissance nette d'une turbine à gaz est généralement donnée selon les conditions ISO 3977, qui spécifient des conditions de référence (15°C, 1.013 bar, 60% d'humidité relative) pour permettre une comparaison équitable des performances entre différents constructeurs et modèles.

Formule(s) (l'outil mathématique)

Application du premier principe aux systèmes ouverts (compresseur et turbine) :

Hypothèses (le cadre du calcul)

On néglige la masse de combustible injectée dans la première chambre de combustion (\(\dot{m}_g \approx \dot{m}_a\)). C'est une hypothèse courante et raisonnable car le rapport air/combustible est très élevé (typiquement > 50).

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

- \(\dot{m}_a = 90 \, \text{kg/s}\)

- \(c_{pa} = 1.005 \, \text{kJ/kg·K}\)

- \(c_{pg} = 1.15 \, \text{kJ/kg·K}\)

- Températures \(T_1, T_2, T_3, T_4\) calculées à la question 1.

Astuces(Pour aller plus vite)

Vérifiez la cohérence des unités. Si le débit massique est en [kg/s] et la capacité thermique en [kJ/kg·K], la puissance calculée sera directement en [kW]. Pour obtenir des Mégawatts (MW), il suffit de diviser par 1000.

Schéma (Avant les calculs)

Bilan de puissance sur l'arbre mécanique

Calcul(s) (l'application numérique)

1. Puissance consommée par le compresseur :

2. Puissance produite par la turbine :

3. Puissance nette :

Schéma (Après les calculs)

Bilan de puissance avec valeurs

Réflexions (l'interprétation du résultat)

Le rapport du travail de compression sur le travail de détente ("back work ratio") est de 31.02 / 64.78 \(\approx\) 48%. Cela signifie que près de la moitié de toute l'énergie extraite par la turbine est réinvestie pour comprimer l'air frais. C'est une caractéristique intrinsèque des cycles à gaz et cela souligne l'importance capitale des rendements des turbomachines.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

L'erreur classique est de se tromper dans les propriétés du fluide. Il faut utiliser les caractéristiques de l'air (\(c_{pa}\), \(\gamma_a\)) pour la compression et celles des gaz de combustion (\(c_{pg}\), \(\gamma_g\)) pour la détente. De plus, assurez-vous que les températures sont bien en Kelvin pour les calculs de différence.

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

- La puissance nette est la puissance "utile" qui peut être exportée, c'est la différence entre ce que la turbine produit et ce que le compresseur consomme.

- La formule de base pour la puissance est \(\dot{W} = \dot{m} \cdot c_p \cdot \Delta T\).

- Utilisez le \(c_p\) de l'air pour le compresseur et celui des gaz pour la turbine.

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

Le compresseur d'un grand turboréacteur d'avion, comme le General Electric GE9X, peut consommer plus de 100 000 chevaux, soit la puissance de plus de 100 voitures de Formule 1, juste pour comprimer l'air avant la combustion.

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer(pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

Si le rendement de la turbine \(\eta_t\) chutait à 0.85, quelle serait la nouvelle puissance nette en MW (arrondir à 2 décimales) ?

Question 3 : Calculer la puissance thermique de post-combustion

Principe (le concept physique)

La post-combustion est un simple ajout de chaleur à pression constante. On injecte et brûle du combustible directement dans les gaz d'échappement de la turbine pour augmenter leur température avant qu'ils n'entrent dans la chaudière. La puissance thermique correspond à l'augmentation d'enthalpie des gaz entre le point 4 (sortie turbine) and le point 5 (entrée chaudière).

Mini-Cours (approfondissement théorique)

La post-combustion, ou "supplementary firing", est une méthode très efficace pour ajouter de la chaleur. Les gaz d'échappement de la turbine contiennent encore beaucoup d'oxygène (environ 15-16%). La combustion dans ce milieu déjà très chaud est très stable et efficace, et ne nécessite pas de compresseur d'air supplémentaire. C'est un moyen flexible de découpler la production de chaleur de la production d'électricité.

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

C'est une application directe et simple du premier principe. Il n'y a pas de travail (\(\dot{W}=0\)), donc l'apport de chaleur \(\dot{Q}\) est simplement égal à la variation d'enthalpie du fluide qui traverse le volume de contrôle (la chambre de post-combustion).

Normes (la référence réglementaire)

Les systèmes de combustion, y compris la post-combustion, sont soumis à des normes strictes en matière d'émissions polluantes (NOx, CO, particules). La conception doit garantir une combustion complète et respecter les seuils définis par les réglementations environnementales locales ou nationales (ex: Directive IED en Europe).

Formule(s) (l'outil mathématique)

Hypothèses (le cadre du calcul)

On néglige à nouveau la masse de combustible ajoutée en post-combustion par rapport au débit de gaz principal. Les propriétés des gaz (\(c_{pg}\)) sont supposées constantes entre les points 4 et 5.

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

- \(\dot{m}_g \approx 90 \, \text{kg/s}\)

- \(c_{pg} = 1.15 \, \text{kJ/kg·K}\)

- \(T_4 = 847.35 \, \text{K}\)

- \(T_5 = 1073.15 \, \text{K}\)

Astuces(Pour aller plus vite)

Cette étape est un calcul direct. Assurez-vous simplement d'utiliser les températures réelles (et non isentropiques) et les propriétés des gaz de combustion (\(c_{pg}\)), car le fluide a déjà traversé la première chambre de combustion.

Schéma (Avant les calculs)

Bilan thermique sur la post-combustion

Calcul(s) (l'application numérique)

Schéma (Après les calculs)

Bilan thermique avec valeurs

Réflexions (l'interprétation du résultat)

On injecte 23.38 MW de chaleur supplémentaire pour augmenter la température des gaz de 574°C à 800°C. Cette chaleur additionnelle permettra de produire plus de vapeur dans la chaudière, offrant une grande flexibilité à l'installation pour répondre à une demande de chaleur variable, indépendamment de la production électrique.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

L'erreur la plus commune ici est d'utiliser le mauvais \(\Delta T\). La post-combustion chauffe les gaz de la température de sortie de la turbine (\(T_4\)) à la température d'entrée de la chaudière (\(T_5\)). N'utilisez aucune autre température.

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

- La post-combustion est un apport de chaleur à pression constante.

- Elle sert à augmenter la température des gaz d'échappement pour augmenter la récupération de chaleur.

- La formule est une application directe du premier principe : \(\dot{Q} = \dot{m} c_p (T_{\text{sortie}} - T_{\text{entrée}})\).

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

Certains systèmes de post-combustion sont conçus pour brûler des combustibles inhabituels ou des déchets gazeux d'un procédé industriel, transformant ainsi la chaudière de récupération en un système d'incinération à haute efficacité énergétique.

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer(pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

Quelle puissance de post-combustion (en MW) serait nécessaire pour atteindre une température \(T_5\) de 900°C (arrondir à 2 décimales) ?

Question 4 : Calculer la puissance thermique utile récupérée

Principe (le concept physique)

La chaleur "utile" est l'énergie thermique extraite des gaz d'échappement chauds dans la chaudière de récupération (HRSG - Heat Recovery Steam Generator) et transférée au procédé industriel (par exemple, pour produire de la vapeur). Elle correspond à la diminution d'enthalpie des gaz de combustion entre l'entrée (point 5) et la sortie (point 6) de la chaudière.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

Un HRSG est un échangeur de chaleur complexe, souvent à plusieurs niveaux de pression pour maximiser la récupération d'énergie. Un paramètre de conception clé est le "pinch point" (ou pincement), qui est la plus petite différence de température entre le gaz chaud et le circuit d'eau/vapeur. Un pinch point faible signifie un meilleur échange thermique et une meilleure efficacité, mais nécessite une plus grande surface d'échange, donc un équipement plus coûteux.

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

La quantité de chaleur récupérée dépend directement de la différence de température entre l'entrée et la sortie de la chaudière. La température de sortie \(T_6\) est limitée par deux facteurs : la température du fluide que l'on chauffe (on ne peut pas refroidir les gaz en dessous) et le point de rosée acide des gaz, pour éviter la corrosion de la cheminée.

Normes (la référence réglementaire)

La conception et la fabrication des chaudières de récupération, en tant qu'équipements sous pression, sont régies par des codes de construction stricts comme le code ASME (pour les chaudières et appareils à pression) en Amérique du Nord ou la Directive Européenne des Équipements sous Pression (DESP) en Europe.

Formule(s) (l'outil mathématique)

Hypothèses (le cadre du calcul)

On suppose que la chaudière est parfaitement isolée, donc toute l'énergie perdue par les gaz est transférée au circuit d'eau (pas de pertes vers l'ambiant). Les propriétés des gaz (\(c_{pg}\)) sont supposées constantes entre 5 et 6.

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

- \(\dot{m}_g \approx 90 \, \text{kg/s}\)

- \(c_{pg} = 1.15 \, \text{kJ/kg·K}\)

- \(T_5 = 1073.15 \, \text{K}\)

- \(T_6 = 423.15 \, \text{K}\)

Astuces(Pour aller plus vite)

Comme pour la question précédente, c'est un calcul direct. Le défi est de bien identifier les températures d'entrée (\(T_5\)) et de sortie (\(T_6\)) de l'échangeur de chaleur côté gaz.

Schéma (Avant les calculs)

Échange de chaleur dans le HRSG

Calcul(s) (l'application numérique)

Schéma (Après les calculs)

Échange de chaleur avec valeurs

Réflexions (l'interprétation du résultat)

L'installation fournit 67.28 MW de chaleur au procédé industriel. C'est une quantité d'énergie considérable qui, dans une centrale électrique classique, serait simplement perdue dans l'atmosphère. C'est tout l'intérêt de la cogénération. On remarque que la chaleur utile est environ le double de la puissance électrique nette, ce qui est typique pour les applications industrielles (ex: papeterie, chimie) où le besoin de chaleur est prépondérant.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

Assurez-vous d'utiliser la température des gaz après la post-combustion (\(T_5\)) comme température d'entrée de la chaudière, et non la température de sortie de la turbine (\(T_4\)). C'est une erreur fréquente qui sous-estime la quantité de chaleur récupérée.

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

- La chaleur utile est l'énergie extraite des gaz d'échappement dans la chaudière de récupération (HRSG).

- Elle est calculée par le bilan énergétique sur le HRSG : \(\dot{Q}_{\text{utile}} = \dot{m}_g c_{pg} (T_{\text{entrée,gaz}} - T_{\text{sortie,gaz}})\).

- Cette chaleur représente une production d'énergie valorisée, au même titre que l'électricité.

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

Dans les cycles combinés (CCGT), qui sont les centrales à gaz les plus efficaces, le HRSG est une pièce maîtresse extrêmement complexe. Il peut avoir jusqu'à trois niveaux de pression de vapeur différents, avec des circuits de surchauffe et de resurchauffe, pour épouser au mieux la courbe de refroidissement des gaz et maximiser la production de vapeur pour la turbine secondaire.

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer(pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

Si une meilleure isolation permettait de réduire la température de sortie des fumées \(T_6\) à 120°C, quelle serait la nouvelle puissance utile \(\dot{Q}_{\text{utile}}\) en MW (arrondir à 2 décimales) ?

Question 5 : Déterminer les rendements de l'installation

Principe (le concept physique)

Les rendements permettent d'évaluer la performance d'un système énergétique. On compare ce qui est "utile" (l'électricité et la chaleur produites) à ce qui a été "dépensé" (l'énergie du combustible). Pour une centrale de cogénération, on définit plusieurs rendements pour caractériser séparément la production électrique, la production de chaleur, et l'efficacité globale du système.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

Le rendement global (ou de première loi) est un excellent indicateur de l'utilisation de l'énergie, mais il ne dit rien sur la "qualité" de cette énergie. Le deuxième principe de la thermodynamique introduit la notion d'exergie, qui est la part de l'énergie réellement convertible en travail utile. Un rendement "exergétique" comparerait l'exergie des produits (électricité + chaleur) à l'exergie du combustible. Ce rendement serait plus faible mais donnerait une meilleure image de la performance thermodynamique réelle.

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

Le rendement global d'une centrale de cogénération peut paraître exceptionnellement élevé (>90%). Il est crucial de comprendre que ce chiffre est correct car il représente la fraction de l'énergie du combustible qui n'est pas perdue. Cependant, il additionne des "choux" (électricité, une énergie de haute qualité) et des "carottes" (chaleur, une énergie de basse qualité). Il faut toujours présenter les rendements électrique et thermique séparément pour une analyse complète.

Normes (la référence réglementaire)

La Directive Européenne sur l'Efficacité Énergétique (2012/27/UE) définit le concept de "cogénération à haut rendement" et impose aux États membres de la promouvoir. Une installation est considérée à haut rendement si elle permet des économies d'énergie primaire (PES - Primary Energy Savings) d'au moins 10% par rapport à la production séparée de chaleur et d'électricité.

Formule(s) (l'outil mathématique)

D'abord, calculons la chaleur totale fournie par le combustible (\(\dot{Q}_{\text{totale}}\)) :

Ensuite, les rendements :

Hypothèses (le cadre du calcul)

L'énergie "dépensée" est la somme de l'énergie thermique libérée dans la chambre de combustion principale et dans la chambre de post-combustion. L'énergie "utile" est la somme de la puissance électrique nette et de la puissance thermique récupérée dans la chaudière.

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

- \(\dot{W}_{\text{net}} = 33.76\) MW (de Q2)

- \(\dot{Q}_{\text{post}} = 23.38\) MW (de Q3)

- \(\dot{Q}_{\text{utile}} = 67.28\) MW (de Q4)

- Températures \(T_2, T_3\) calculées à la question 1.

Astuces(Pour aller plus vite)

Une fois toutes les puissances calculées, le calcul des rendements est une simple affaire de ratios. L'astuce est de bien définir le périmètre : quel est le "gain" total et quelle est la "dépense" totale ? Ici, le gain est (électricité + chaleur utile), la dépense est (combustible principal + combustible post-combustion).

Schéma (Avant les calculs)

Diagramme de Sankey (flux d'énergie)

Calcul(s) (l'application numérique)

1. Chaleur de la combustion principale :

2. Chaleur totale fournie :

3. Calcul des rendements :

Schéma (Après les calculs)

Diagramme de Sankey avec valeurs

Réflexions (l'interprétation du résultat)

Le rendement électrique de 30.5% est typique pour une turbine à gaz de cette génération. Cependant, en récupérant la chaleur, le rendement global de l'installation atteint plus de 91%, ce qui est exceptionnel. Cela démontre l'énorme gain d'efficacité de la cogénération par rapport à des productions séparées, où le rendement d'une centrale électrique dépasse rarement 40-50% et celui d'une chaudière est d'environ 90%, conduisant à une efficacité globale bien plus faible.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

Ne pas confondre le rendement électrique (\(\eta_{el}\)) avec le rendement du cycle de Brayton seul. Notre \(\eta_{el}\) est plus faible car on divise la puissance nette par un apport de chaleur total qui inclut la post-combustion, chaleur qui ne contribue pas à la production d'électricité.

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

- Rendement = (Somme des productions utiles) / (Somme des énergies consommées).

- Le rendement global de cogénération est la somme des rendements électrique et thermique.

- Un rendement global élevé (>85%) est la marque d'une installation de cogénération performante.

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

La trigénération est une étape supplémentaire où la chaleur récupérée est utilisée non seulement pour le chauffage, mais aussi pour produire du froid via un groupe à absorption. On produit alors simultanément électricité, chaleur et froid, ce qui est idéal pour les hôpitaux, les aéroports ou les centres de données.

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

- Rendement électrique : \(\eta_{el} = 30.5\%\)

- Rendement thermique : \(\eta_{th} = 60.9\%\)

- Rendement global de cogénération : \(\eta_{\text{cogen}} = 91.4\%\)

A vous de jouer(pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

Si une installation consomme 100 MW de combustible pour produire 35 MW d'électricité et 50 MW de chaleur utile, quel est son rendement global de cogénération en pourcentage ?

Outil Interactif : Paramètres du Cycle

Modifiez les paramètres du cycle pour voir leur influence sur les performances.

Paramètres d'Entrée

Résultats Clés

Le Saviez-Vous ?

Les plus grandes centrales de cogénération au monde, souvent situées dans des pays nordiques ou en Russie, sont des installations de "chauffage urbain". Elles fournissent de l'électricité au réseau national et de l'eau chaude à des dizaines de milliers de foyers via un vaste réseau de canalisations souterraines, atteignant des rendements globaux supérieurs à 90% même à très grande échelle.

Foire Aux Questions (FAQ)

Pourquoi ne pas simplement utiliser une turbine à gaz plus grosse au lieu de faire de la post-combustion ?

La post-combustion offre une flexibilité cruciale. La demande d'électricité et la demande de chaleur d'une usine ne sont pas toujours proportionnelles. La post-combustion permet d'augmenter la production de chaleur sans changer la production d'électricité, en ajustant simplement le débit de combustible secondaire. C'est une solution beaucoup moins chère et plus réactive que d'installer plusieurs turbines de tailles différentes.

L'hypothèse \(\dot{m}_{\text{gaz}} = \dot{m}_{\text{air}}\) est-elle toujours valide ?

Pour un premier dimensionnement, oui. Le débit de combustible représente généralement 1 à 2% du débit d'air. L'ignorer simplifie grandement les calculs sans introduire une erreur majeure. Pour des calculs de performance très précis, les ingénieurs tiennent compte de l'augmentation de débit et du changement de composition chimique des gaz après chaque combustion.

Quiz Final : Testez vos connaissances

1. Si on augmente le rapport de pression (\(r_p\)), le rendement électrique du cycle de Brayton simple (sans cogénération)...

2. L'objectif principal de la cogénération est...

- Cycle de Brayton

- Cycle thermodynamique qui décrit le fonctionnement des turbines à gaz. Il est composé de quatre processus : compression, ajout de chaleur, détente, et rejet de chaleur.

- Cogénération

- Production simultanée de deux formes d'énergie (généralement électricité et chaleur) à partir d'une seule source d'énergie primaire. Le but est d'améliorer l'efficacité énergétique globale.

- Rendement Isentropique

- Rapport entre le travail réel d'un composant (compresseur ou turbine) et son travail idéal (si la transformation était réversible et adiabatique, c'est-à-dire isentropique). Il quantifie les irréversibilités.

D’autres exercices de Thermodynamique classique:

0 commentaires