Capacité Thermique des Gaz Diatomiques

Contexte : La Thermodynamique StatistiqueBranche de la physique qui utilise les propriétés statistiques des grands ensembles de particules pour expliquer les propriétés thermodynamiques macroscopiques (comme la température, la pression, la capacité thermique)..

La capacité thermique des gaz a été l'un des premiers grands mystères que la physique classique n'a pas su expliquer. Le théorème d'équipartitionPrincipe de la physique statistique classique qui attribue une énergie moyenne de \( \frac{1}{2} k_B T \) à chaque degré de liberté quadratique d'un système à l'équilibre thermique. prédisait des valeurs qui ne correspondaient pas aux mesures expérimentales, notamment à basse température. Cet exercice vise à calculer la capacité thermique molaire à volume constant (\(C_v\)) d'un gaz diatomique (comme \(N_2\)) en utilisant les principes de la thermodynamique statistique, et à comprendre pourquoi les contributions de la rotation et de la vibration dépendent de la température.

Remarque Pédagogique : Cet exercice vous apprendra à décomposer la capacité thermique en ses différentes contributions (translation, rotation, vibration) et à comprendre le concept quantique de "gel" des degrés de liberté.

Objectifs Pédagogiques

- Calculer les contributions de translation, rotation et vibration à la capacité thermique \(C_v\).

- Appliquer le modèle de l'oscillateur harmonique quantique pour la vibration.

- Comprendre et expliquer l'échec du théorème d'équipartition classique.

Données de l'étude

Fiche Technique (Diazote, \(N_2\))

| Caractéristique | Valeur |

|---|---|

| Type de molécule | Diatomique, linéaire |

| Masse molaire (\(M\)) | \( \approx 28.01 \text{ g/mol} \) |

| Modèle | Rotor rigide (pour la rotation) et Oscillateur Harmonique (pour la vibration) |

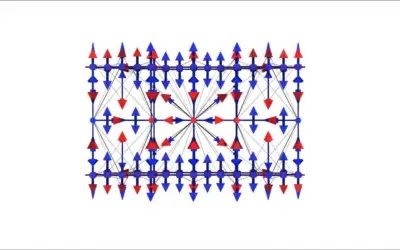

Modèle d'une molécule diatomique

| Paramètre | Description | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| \(T\) | Température de l'étude | \(300\) | \(\text{K}\) |

| \(T_{rot}\) | Température caractéristique de rotation (\(\Theta_R\)) | \(\approx 2.88\) | \(\text{K}\) |

| \(T_{vib}\) | Température caractéristique de vibration (\(\Theta_V\)) | \(\approx 3395\) | \(\text{K}\) |

| \(R\) | Constante des gaz parfaits | \(\approx 8.314\) | \(\text{J·mol⁻¹·K⁻¹}\) |

Questions à traiter

En utilisant les données ci-dessus, calculez pour une mole de \(N_2\) à \(T = 300 \text{ K}\) :

- La capacité thermique molaire de translation (\(C_{v, trans}\)).

- La capacité thermique molaire de rotation (\(C_{v, rot}\)).

- La capacité thermique molaire de vibration (\(C_{v, vib}\)).

- La capacité thermique molaire totale (\(C_{v, total}\)).

- La valeur de \(C_{v, total}\) prédite par le théorème d'équipartition classique. Comparez et concluez.

Les bases de la Thermodynamique Statistique

Pour un système de \(N\) particules sans interaction, la fonction de partition totale \(Z_{tot}\) est le produit des fonctions de partition individuelles \(z\). Pour une molécule diatomique, on sépare les modes :

1. Énergie Interne \(U\) depuis \(Z\)

L'énergie interne moyenne \(U\) du système est liée à la fonction de partition totale par la relation :

\[ U = k_B T^2 \left( \frac{\partial \ln Z_{tot}}{\partial T} \right)_{V,N} \]

Comme les modes sont indépendants, \(U_{tot} = U_{trans} + U_{rot} + U_{vib}\).

2. Capacité Thermique \(C_v\) depuis \(U\)

La capacité thermique à volume constant \(C_v\) est la dérivée de l'énergie interne par rapport à la température :

\[ C_v = \left( \frac{\partial U}{\partial T} \right)_{V,N} \]

Par conséquent, \(C_{v, total} = C_{v, trans} + C_{v, rot} + C_{v, vib}\).

Correction : Capacité Thermique des Gaz Diatomiques

Question 1 : Capacité thermique molaire de translation (\(C_{v, trans}\))

Principe

La translation correspond au mouvement du centre de masse de la molécule dans l'espace. Ce mouvement se produit dans trois dimensions indépendantes (x, y, z).

Mini-Cours

Pour la translation, la séparation entre les niveaux d'énergie est minuscule. On peut donc toujours utiliser l'approximation classique (théorème d'équipartition). Chaque degré de liberté de translation contribue pour \(\frac{1}{2} k_B T\) à l'énergie interne \(U\) et donc pour \(\frac{1}{2} k_B\) à la capacité thermique \(C_v\).

Remarque Pédagogique

La contribution de translation est la même pour tous les gaz parfaits (monoatomiques, diatomiques, etc.) car elle ne dépend que du mouvement du centre de masse, pas de la structure interne de la molécule.

Normes

Applicable au modèle du gaz parfait.

Formule(s)

L'énergie pour 3 degrés de liberté de translation est :

Capacité thermique (pour N particules)

Hypothèses

Le gaz se comporte comme un gaz parfait. Les modes de translation sont indépendants des autres modes.

Donnée(s)

Nous calculons pour 1 mole, donc \(N = N_A\) (nombre d'Avogadro). Note : \(N_A \cdot k_B = R\) (constante des gaz parfaits).

| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Constante des gaz parfaits | \(R\) | \(\approx 8.314\) | \(\text{J·mol⁻¹·K⁻¹}\) |

Astuces

Pour un calcul molaire, remplacez toujours \(N k_B\) par \(R\). La contribution par mole est donc \(\frac{3}{2} R\).

Schéma (Avant les calculs)

3 Degrés de Liberté de Translation

Calcul(s)

Étape 1 : Appliquer la formule molaire

Schéma (Après les calculs)

Contribution de Translation

Réflexions

Cette valeur est constante et ne dépend pas de la température (tant que l'approximation du gaz parfait est valide). Elle représente la part d'énergie thermique qui est stockée dans le mouvement de la molécule à travers l'espace.

Points de vigilance

Ne pas confondre la capacité par particule (\(\frac{3}{2} k_B\)) et la capacité molaire (\(\frac{3}{2} R\)). L'énoncé demande un calcul molaire.

Points à retenir

- La translation a 3 degrés de liberté.

- Chaque degré de liberté contribue pour \(\frac{1}{2} R\) à la \(C_v\) molaire (en limite classique).

- \(C_{v, trans} = \frac{3}{2} R\).

Le saviez-vous ?

L'équation de Sackur-Tetrode, dérivée de la mécanique statistique quantique, donne l'entropie absolue d'un gaz parfait monoatomique et confirme que la \(C_v\) de translation est bien \(\frac{3}{2} R\).

FAQ

Posez vos questions sur cette étape.

Résultat Final

A vous de jouer

Si le gaz était confiné à se déplacer uniquement sur une surface (gaz 2D), quelle serait sa \(C_{v, trans}\) molaire ? (en \(\text{J·mol⁻¹·K⁻¹}\))

Mini Fiche Mémo

Synthèse Q1 (Translation) :

- Concept : 3 degrés de liberté (x, y, z).

- Formule : \(C_{v, trans} = \frac{3}{2} R\).

- Résultat : \(\approx 12.47 \text{ J·mol⁻¹·K⁻¹}\).

Question 2 : Capacité thermique molaire de rotation (\(C_{v, rot}\))

Principe

Une molécule diatomique (linéaire) peut tourner autour de son centre de masse. Ce mouvement de rotation peut stocker de l'énergie.

Mini-Cours

Une molécule linéaire possède 2 axes de rotation perpendiculaires à l'axe de la liaison. La rotation autour de l'axe de la liaison est négligée car le moment d'inertie est quasi nul (modèle quantique). On a donc 2 degrés de liberté de rotation.

Remarque Pédagogique

La rotation est aussi quantifiée, mais la température caractéristique de rotation \(T_{rot}\) est très basse pour la plupart des gaz (sauf \(H_2\)). Si \(T \gg T_{rot}\), on peut utiliser l'approximation classique (équipartition).

Normes

Modèle du rotor rigide. Approximation de haute température (classique).

Formule(s)

Vérification de l'approximation :

Capacité thermique (pour 1 mole, si \(T \gg T_{rot}\))

Hypothèses

La molécule est un rotor rigide (la longueur de liaison ne change pas avec la rotation). La température \(T\) est suffisamment élevée pour que l'approximation classique soit valide.

Donnée(s)

Données pertinentes pour cette question.

| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Température de l'étude | \(T\) | \(300\) | \(\text{K}\) |

| Température de rotation | \(T_{rot}\) | \(2.88\) | \(\text{K}\) |

| Constante des gaz parfaits | \(R\) | \(\approx 8.314\) | \(\text{J·mol⁻¹·K⁻¹}\) |

Astuces

Pour presque toutes les molécules diatomiques (sauf \(H_2\)) à température ambiante (300 K) ou plus, la rotation est "pleinement active" et contribue simplement pour \(R\) à la \(C_v\) molaire.

Schéma (Avant les calculs)

2 Degrés de Liberté de Rotation (Molécule Linéaire)

Calcul(s)

Étape 1 : Vérification de l'hypothèse

On a bien \(T \gg T_{rot}\) (\(300\) est 100 fois plus grand que \(2.88\)). L'approximation classique est donc excellente.

Étape 2 : Appliquer la formule molaire classique

Schéma (Après les calculs)

Contribution de Rotation

Réflexions

À 300 K, les quanta d'énergie de rotation sont si petits par rapport à l'énergie thermique \(k_B T\) que la rotation se comporte de manière classique, comme prévu par l'équipartition. L'énergie est stockée dans la rotation de la molécule autour de deux axes.

Points de vigilance

L'erreur la plus commune est de compter 3 degrés de liberté de rotation. C'est vrai pour une molécule non-linéaire (ex: \(H_2O\)), mais faux pour une molécule linéaire (ex: \(N_2\), \(O_2\), \(CO_2\)) où la rotation sur l'axe de liaison est "gelée".

Points à retenir

- Une molécule diatomique (linéaire) a 2 degrés de liberté de rotation.

- Si \(T \gg T_{rot}\), \(C_{v, rot} = R\).

- \(T_{rot}\) est généralement très bas (\(< 10 \text{ K}\)) pour les molécules lourdes.

Le saviez-vous ?

Pour \(H_2\), \(T_{rot}\) est bien plus élevé (\(\approx 85 \text{ K}\)). À basse température (ex: \(50 \text{ K}\)), \(C_{v, rot}\) de \(H_2\) est inférieur à \(R\), et la capacité thermique chute. C'est une preuve directe de la quantification de l'énergie.

FAQ

Posez vos questions sur cette étape.

Résultat Final

A vous de jouer

Quelle serait la contribution \(C_{v, rot}\) (en \(\text{J·mol⁻¹·K⁻¹}\)) pour une molécule non-linéaire comme la vapeur d'eau (\(H_2O\)) à haute température ?

Mini Fiche Mémo

Synthèse Q2 (Rotation) :

- Concept : 2 degrés de liberté (linéaire).

- Formule : \(C_{v, rot} = R\) (si \(T \gg T_{rot}\)).

- Résultat : \(\approx 8.314 \text{ J·mol⁻¹·K⁻¹}\).

Question 3 : Capacité thermique molaire de vibration (\(C_{v, vib}\))

Principe

La liaison entre les deux atomes d'azote n'est pas rigide ; elle se comporte comme un ressort. La molécule peut vibrer, stockant de l'énergie potentielle (ressort étiré/comprimé) et cinétique (mouvement relatif des atomes).

Mini-Cours

Ce mode est modélisé par un oscillateur harmonique quantique. Contrairement à la rotation, la température caractéristique \(T_{vib}\) est très élevée. On ne peut *pas* utiliser l'approximation classique. L'équipartition donnerait \(R\) (\(2 \times \frac{1}{2}R\) : 1 pour l'énergie cinétique, 1 pour l'énergie potentielle), mais la réalité est très différente.

Remarque Pédagogique

C'est le cœur du problème. Nous devons utiliser la formule complète de la capacité thermique d'un oscillateur harmonique quantique, qui dépend de \(T_{vib}\) et \(T\).

Normes

Modèle de l'oscillateur harmonique quantique (modèle d'Einstein pour une vibration).

Formule(s)

L'énergie molaire de vibration est :

Capacité thermique (pour 1 mole)

Hypothèses

La vibration est un oscillateur harmonique simple. Les vibrations sont indépendantes des rotations.

Donnée(s)

Données pertinentes pour cette question.

| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Température de l'étude | \(T\) | \(300\) | \(\text{K}\) |

| Température de vibration | \(T_{vib}\) | \(3395\) | \(\text{K}\) |

| Constante des gaz parfaits | \(R\) | \(\approx 8.314\) | \(\text{J·mol⁻¹·K⁻¹}\) |

Astuces

Si \(T \ll T_{vib}\) (comme c'est le cas ici), \(e^{T_{vib}/T}\) devient un très grand nombre. \(e^x - 1 \approx e^x\). La formule se simplifie en \(C_{v, vib} \approx R (T_{vib}/T)^2 e^{-T_{vib}/T}\), ce qui tend très vite vers zéro.

Schéma (Avant les calculs)

Modèle de l'Oscillateur Harmonique

Calcul(s)

Étape 1 : Calculer le ratio \(x = T_{vib} / T\)

Étape 2 : Calculer les termes exponentiels

Étape 3 : Appliquer la formule complète

Schéma (Après les calculs)

Contribution de Vibration

Réflexions

La contribution de la vibration est quasiment nulle (\(0.013 \text{ J/mol/K}\)). Cela signifie qu'à 300 K, l'énergie thermique \(k_B T\) est insuffisante pour exciter la molécule \(N_2\) dans son premier état de vibration. Le mode de vibration est "gelé" (frozen out).

Points de vigilance

Ne jamais utiliser l'approximation classique \(C_{v, vib} = R\) pour les vibrations, sauf si la température \(T\) est *extrêmement* élevée (T > \(T_{vib}\)), ce qui est rarement le cas pour \(N_2\) ou \(O_2\).

Points à retenir

- La vibration est quantifiée et modélisée par un oscillateur harmonique.

- La contribution \(C_{v, vib}\) dépend fortement du ratio \(T_{vib} / T\).

- Si \(T \ll T_{vib}\), \(C_{v, vib} \approx 0\).

Le saviez-vous ?

Cette incapacité de la physique classique à expliquer pourquoi \(C_v \approx \frac{5}{2}R\) (et non \(\frac{7}{2}R\)) est connue sous le nom de "catastrophe de la capacité thermique". C'est l'une des défaillances majeures qui ont nécessité le développement de la mécanique quantique.

FAQ

Posez vos questions sur cette étape.

Résultat Final

A vous de jouer

Recalculez \(C_{v, vib}\) (en \(\text{J·mol⁻¹·K⁻¹}\)) pour \(N_2\) si la température est \(T = 2000 \text{ K}\) (en utilisant \(T_{vib} = 3395 \text{ K}\)).

Mini Fiche Mémo

Synthèse Q3 (Vibration) :

- Concept : Oscillateur Harmonique Quantique.

- Formule : \(C_{v, vib} = R (T_{vib}/T)^2 e^{T_{vib}/T} / (e^{T_{vib}/T} - 1)^2\).

- Résultat : \(\approx 0.013 \text{ J·mol⁻¹·K⁻¹}\) (gelé à 300K).

Question 4 : Capacité thermique molaire totale (\(C_{v, total}\))

Principe

La capacité thermique totale est la somme des contributions de tous les modes indépendants (translation, rotation et vibration). L'énergie se répartit entre ces différents "réservoirs" de stockage.

Mini-Cours

L'additivité de la capacité thermique découle directement de l'additivité de l'énergie interne. Si les modes sont indépendants, la fonction de partition totale \(Z_{tot}\) est un produit : \(Z_{tot} \propto z_{trans} \cdot z_{rot} \cdot z_{vib}\).

Le logarithme transforme ce produit en somme : \(\ln Z_{tot} = \ln z_{trans} + \ln z_{rot} + \ln z_{vib} + \text{constantes}\).

Puisque \(U = k_B T^2 (\partial \ln Z / \partial T)\), l'énergie interne est une somme : \(U_{tot} = U_{trans} + U_{rot} + U_{vib}\).

Enfin, puisque \(C_v = (\partial U / \partial T)\), la capacité thermique est aussi une somme : \(C_{v, total} = C_{v, trans} + C_{v, rot} + C_{v, vib}\).

Remarque Pédagogique

Cette étape est une synthèse. Elle combine les résultats des trois questions précédentes pour obtenir la valeur finale, qui est celle que l'on peut mesurer expérimentalement en laboratoire pour \(N_2\) à 300 K.

Normes

Principe d'additivité de l'énergie pour des modes indépendants en mécanique statistique.

Formule(s)

Hypothèses

Les modes de mouvement sont supposés indépendants (par exemple, la rotation n'affecte pas la vibration, ce qui est l'approximation du "rotor rigide - oscillateur harmonique").

Donnée(s)

Résultats des questions précédentes.

| Contribution | Valeur (\(\text{J·mol⁻¹·K⁻¹}\)) | Équivalent (en \(R\)) |

|---|---|---|

| \(C_{v, trans}\) (Q1) | \(12.47\) | \(\frac{3}{2}R\) |

| \(C_{v, rot}\) (Q2) | \(8.314\) | \(R\) |

| \(C_{v, vib}\) (Q3) | \(0.013\) | \(\approx 0\) |

Astuces

Un bon moyen de vérifier mentalement le résultat est d'utiliser les "unités de R". À température ambiante, pour un gaz diatomique, on s'attend à \(C_v = \frac{5}{2}R\) (translation \(\frac{3}{2}R\) + rotation \(R\)). \(\frac{5}{2}R = 2.5 \times 8.314 \approx 20.785\). Notre résultat doit être très proche de cela.

Schéma (Avant les calculs)

Additivité de la Capacité Thermique

Calcul(s)

Étape 1 : Sommation

Schéma (Après les calculs)

Contributions à Cv à 300 K

Réflexions

Le résultat total est \(C_v \approx 20.8 \text{ J/mol/K}\). Notons que \(\frac{5}{2} R = 2.5 \times 8.314 = 20.785 \text{ J/mol/K}\). Notre résultat est donc parfaitement en accord avec la valeur \(\frac{5}{2} R\), qui correspond aux 3 modes de translation (\(\frac{3}{2}R\)) et aux 2 modes de rotation (\(R\)), avec le mode de vibration "gelé" (0).

Points de vigilance

Assurez-vous de sommer toutes les contributions. Il est facile d'oublier un mode, ou de mal compter les degrés de liberté pour chaque mode.

Points à retenir

- La capacité thermique totale est la somme des capacités thermiques de chaque mode indépendant.

- Pour \(N_2\) à 300 K, \(C_{v, total} \approx \frac{5}{2}R\).

Le saviez-vous ?

Cette valeur est cruciale pour calculer l'indice adiabatique \(\gamma = C_p / C_v\). Puisque \(C_p = C_v + R\), on a \(\gamma = (\frac{5}{2}R + R) / (\frac{5}{2}R) = (\frac{7}{2}R) / (\frac{5}{2}R) = \frac{7}{5} = 1.40\). C'est la valeur expérimentale pour l'air (composé majoritairement de \(N_2\) et \(O_2\)) à température ambiante !

FAQ

Posez vos questions sur cette étape.

Résultat Final

A vous de jouer

Si la vibration n'était *pas* gelée et se comportait de manière "classique" (comme à très haute T), quelle serait la valeur de \(C_{v, total}\) ? (en \(\text{J·mol⁻¹·K⁻¹}\))

Mini Fiche Mémo

Synthèse Q4 (Total) :

- Concept : Somme des contributions.

- Formule : \(C_v = C_{v, trans} + C_{v, rot} + C_{v, vib}\).

- Résultat : \(\approx 20.8 \text{ J·mol⁻¹·K⁻¹} \approx \frac{5}{2} R\).

Question 5 : Comparaison avec l'Equipartition Classique

Principe

Le théorème d'équipartition de la physique statistique *classique* stipule que chaque degré de liberté qui contribue quadratiquement à l'énergie (comme \(\frac{1}{2}mv^2\) ou \(\frac{1}{2}kx^2\)) doit avoir une énergie moyenne de \(\frac{1}{2} k_B T\), et donc contribuer pour \(\frac{1}{2} R\) à la \(C_v\) molaire.

Mini-Cours

Comptons les degrés de liberté classiques pour une molécule diatomique :

- Translation : 3 (pour \(\frac{1}{2}mv_x^2\), \(\frac{1}{2}mv_y^2\), \(\frac{1}{2}mv_z^2\))

- Rotation : 2 (pour \(\frac{1}{2}I_x\omega_x^2\), \(\frac{1}{2}I_y\omega_y^2\) - linéaire)

- Vibration : 2 (1 pour l'énergie cinétique \(\frac{1}{2}\mu v_{rel}^2\), 1 pour l'énergie potentielle \(\frac{1}{2}k(r-r_e)^2\))

Remarque Pédagogique

C'est la conclusion la plus importante de l'exercice. Elle montre *pourquoi* la physique classique échoue. Elle traite tous les degrés de liberté de la même manière, alors que la mécanique quantique nous dit qu'ils "s'activent" à des seuils d'énergie (température) différents.

Normes

Physique Statistique Classique (Limite de Maxwell-Boltzmann à haute température).

Formule(s)

Hypothèses

Le modèle classique suppose que l'énergie est continue et que la température \(T\) est "suffisamment haute" pour que \(k_B T\) soit bien supérieur à l'écart d'énergie de *tous* les modes. C'est cette hypothèse qui est fausse pour la vibration à 300 K.

Donnée(s)

Nombre de degrés de liberté (classique) = 7.

Constante \(R \approx 8.314 \text{ J·mol⁻¹·K⁻¹}\).

Astuces

Pour trouver la prédiction classique, il suffit de compter tous les termes d'énergie "carrés" (quadratiques) dans l'Hamiltonien du système. Pour une molécule diatomique, il y en a 7.

Schéma (Avant les calculs)

Les 7 degrés de liberté classiques

Calcul(s)

Étape 1 : Calcul de la prédiction classique

Étape 2 : Comparaison

Schéma (Après les calculs)

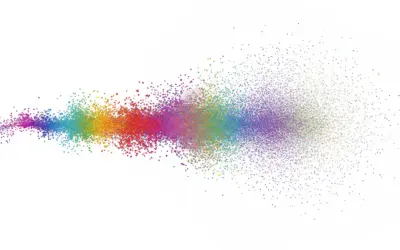

Comparaison : Classique vs Quantique (Schématique)

Réflexions

La prédiction classique (\(\frac{7}{2}R\)) est très différente de notre résultat (\(\frac{5}{2}R\)), qui est celui observé expérimentalement pour \(N_2\) à 300 \(\text{K}\). Cette différence fondamentale s'explique par la mécanique quantique : le mode de vibration n'est pas "activé" à température ambiante car \(T \ll T_{vib}\). L'équipartition classique échoue car elle ne tient pas compte de la quantification de l'énergie de vibration.

Points de vigilance

L'erreur conceptuelle classique est de supposer que l'équipartition s'applique *toujours*. Elle n'est qu'une *limite* à haute température. La physique quantique est la règle générale, et la physique classique en est une approximation dans certaines conditions.

Points à retenir

- La physique classique prédit \(C_v = \frac{7}{2}R\) pour les gaz diatomiques, ce qui est faux à température ambiante.

- La physique quantique explique pourquoi \(C_v \approx \frac{5}{2}R\) (modes de vibration "gelés").

- À très haute température (\(T \gg T_{vib}\)), \(C_v\) tendra vers \(\frac{7}{2}R\).

Le saviez-vous ?

Ce problème est l'une des "catastrophes" de la physique classique, au même titre que la "catastrophe ultraviolette" du rayonnement du corps noir. Ces deux échecs ont directement conduit Max Planck et Albert Einstein à introduire le concept de "quanta" d'énergie, fondant ainsi la mécanique quantique.

FAQ

Posez vos questions sur cette étape.

Résultat Final

A vous de jouer

Quelle serait la prédiction *classique* pour un gaz parfait monoatomique (comme l'Argon, \(\text{Ar}\)) ? (en \(\text{J·mol⁻¹·K⁻¹}\))

Mini Fiche Mémo

Synthèse Q5 (Classique) :

- Concept : Théorème d'équipartition.

- Formule : \(C_v = \frac{f}{2}R\), où \(f = 7\) (3T + 2R + 2V).

- Résultat : \(C_v = \frac{7}{2}R \approx 29.1 \text{ J·mol⁻¹·K⁻¹}\). (Incorrect à 300K).

Outil Interactif : Simulateur \(C_v\) vs \(T\)

Utilisez cet outil pour voir comment la capacité thermique totale (en unités de \(R\)) d'un gaz diatomique évolue avec la température. Le graphique montre la \(C_v\) totale. Observez les "sauts" lorsque les modes de rotation puis de vibration s'activent.

Paramètres d'Entrée

Résultats au point T (en unités de R)

Quiz Final : Testez vos connaissances

1. Quelle est la contribution \(C_{v, trans}\) molaire pour tout gaz parfait ?

2. Quelle est la contribution \(C_{v, rot}\) molaire pour une molécule linéaire (comme \(N_2\)) à haute température (\(T \gg T_{rot}\)) ?

3. Pourquoi la contribution \(C_{v, vib}\) de \(N_2\) est-elle presque nulle à 300 \(\text{K}\) ?

4. À 300 \(\text{K}\), la \(C_v\) totale de \(N_2\) est d'environ \(\frac{5}{2}R\). À quoi correspond cette valeur ?

5. Que prédirait le théorème d'équipartition *classique* pour la \(C_v\) totale de \(N_2\) ?

Glossaire

- Capacité Thermique Molaire (\(C_v\))

- Quantité d'énergie nécessaire pour élever la température d'une mole de substance de 1 Kelvin, à volume constant.

- Degré de Liberté

- Une manière indépendante pour un système de stocker de l'énergie (ex: mouvement en x, rotation autour de y).

- Fonction de Partition (\(Z\))

- Une fonction fondamentale en thermodynamique statistique qui décrit les propriétés statistiques d'un système à l'équilibre. Elle est une somme pondérée de tous les états d'énergie possibles.

- Gel des Degrés de Liberté

- Phénomène quantique où un degré de liberté (comme la vibration) ne contribue pas à la capacité thermique car l'énergie thermique (\(k_B T\)) est trop faible par rapport à l'écart d'énergie du premier état excité.

- Température Caractéristique (\(T_{rot}\), \(T_{vib}\))

- Température à laquelle l'énergie thermique (\(k_B T\)) devient comparable à l'espacement entre les niveaux d'énergie quantifiés (de rotation ou de vibration). Si \(T \ll T_{char}\), le mode est "gelé". Si \(T \gg T_{char}\), le mode se comporte classiquement.

- Théorème d'Équipartition

- Principe de la physique classique qui attribue une énergie moyenne de \(\frac{1}{2} k_B T\) à chaque degré de liberté quadratique.

D’autres exercices de Thermodynamique statistique:

0 commentaires