Application du Théorème du Viriel à un Gaz Réel

Contexte : Le Théorème du VirielEn thermodynamique, l'équation du viriel est une équation d'état pour les fluides, exprimée comme une série de puissances de la densité. et l'équation de van der Waals.

L'équation d'état du gaz parfait (\(PV=nRT\)) est un modèle simple mais puissant, qui échoue cependant à décrire le comportement des gaz réels, surtout à haute pression ou basse température. Pour y remédier, des modèles plus sophistiqués ont été développés.

Parmi eux, l'équation de van der Waals est un modèle physique qui introduit deux corrections : une pour le volume propre des molécules (terme \(b\)) et une pour les forces d'attraction intermoléculaires (terme \(a\)). Parallèlement, l'équation du viriel est un développement mathématique formel qui décrit l'écart à l'idéalité via une série de coefficients (\(B(T)\), \(C(T)\), ...).

Remarque Pédagogique : Cet exercice vous apprendra à connecter ces deux descriptions majeures des gaz réels. Vous verrez comment le modèle physique de van der Waals peut être utilisé pour donner une signification concrète au second coefficient du virielLe coefficient B(T) de l'équation du viriel. Il quantifie la contribution des interactions entre paires de molécules à l'écart par rapport au gaz parfait., \(B(T)\), qui est directement mesurable expérimentalement. C'est un pont essentiel entre une théorie physique et un développement mathématique formel.

Objectifs Pédagogiques

- Comprendre la signification du facteur de compressibilité \(Z\) et des coefficients du viriel.

- Savoir manipuler l'équation de van der Waals pour l'exprimer sous forme d'un développement du viriel.

- Identifier l'expression du second coefficient du viriel \(B(T)\) pour un gaz de van der Waals.

- Calculer numériquement \(B(T)\) et la Température de BoyleLa température T_B pour laquelle B(T_B) = 0. Le gaz se comporte quasi-idéalement à basse pression..

- Interpréter physiquement le signe de \(B(T)\) en termes de forces intermoléculaires.

Données de l'étude

Fiche Technique des Modèles

| Caractéristique | Équation d'État (pour 1 mole) |

|---|---|

| Gaz Parfait | \(PV_m = RT\) |

| Gaz de van der Waals | \((P + \frac{a}{V_m^2})(V_m - b) = RT\) |

| Équation du Viriel | \(\frac{PV_m}{RT} = Z = 1 + \frac{B(T)}{V_m} + \frac{C(T)}{V_m^2} + \dots\) |

Modélisation des interactions de van der Waals

| [Nom du Paramètre] | [Description ou Formule] | [Valeur] | [Unité] |

|---|---|---|---|

| Constante \(a\) (Azote) | Terme de cohésion (attraction) | 0.137 | Pa·m⁶·mol⁻² |

| Constante \(b\) (Azote) | Covolume (répulsion) | \(3.87 \times 10^{-5}\) | m³·mol⁻¹ |

| Constante des gaz parfaits | \(R\) | 8.314 | J·K⁻¹·mol⁻¹ |

| Température d'étude | \(T\) | 300 | K |

Questions à traiter

- Rappeler l'équation d'état de van der Waals pour une mole. Expliquer brièvement la signification physique des termes de correction \(a\) et \(b\).

- Isoler le terme de pression \(P\) dans l'équation de van der Waals. Puis, exprimer le facteur de compressibilité \(Z = \frac{PV_m}{RT}\).

- En supposant que le gaz est à faible densité (c'est-à-dire \(V_m \gg b\)), effectuer un développement limité au premier ordre en \(1/V_m\) de l'expression de \(Z\) trouvée en Q2. (Rappel : \(\frac{1}{1-x} \approx 1+x\) pour \(x \ll 1\)).

- Par identification avec l'équation du viriel limitée au second coefficient (\(Z \approx 1 + \frac{B(T)}{V_m}\)), déduire l'expression littérale du second coefficient du viriel \(B(T)\) pour un gaz de van der Waals.

- Calculer la valeur numérique de \(B(T)\) pour l'azote (\(N_2\)) à \(T = 300\) K. Interpréter le signe du résultat. Calculer ensuite la température de Boyle \(T_B\) (où \(B(T_B) = 0\)).

Les bases sur les Gaz Réels

Pour résoudre cet exercice, deux concepts clés sont nécessaires : le facteur de compressibilité et l'utilisation des développements limités.

1. Le Facteur de Compressibilité \(Z\)

Le facteur de compressibilité \(Z = \frac{PV_m}{RT}\) est la mesure de l'écart d'un gaz réel par rapport au gaz parfait.

- Si \(Z = 1\), le gaz se comporte comme un gaz parfait.

- Si \(Z < 1\), les forces d'attraction sont prédominantes (le gaz est "plus compressible" que parfait).

- Si \(Z > 1\), les forces de répulsion sont prédominantes (le gaz est "moins compressible" que parfait).

2. Le Développement Limité (D.L.)

Pour comparer les équations, on les met souvent sous forme de polynôme. L'outil mathématique pour cela est le développement limité (ou série de Taylor). L'hypothèse "faible densité" signifie "grand volume molaire \(V_m\)", donc \(1/V_m\) est petit.

\[ \frac{1}{V_m - b} = \frac{1}{V_m(1 - b/V_m)} = \frac{1}{V_m} \left( \frac{1}{1 - b/V_m} \right) \]

En posant \(x = b/V_m\), on utilise le D.L. \(\frac{1}{1-x} \approx 1+x\) pour \(x \ll 1\).

Correction : Application du Théorème du Viriel à un Gaz Réel

Question 1 : Rappel des équations et signification de \(a\) et \(b\)

Principe

L'équation de van der Waals est une amélioration de l'équation du gaz parfait. Elle ajuste les termes de Pression et de Volume pour tenir compte de la réalité physique des molécules (elles ont un volume et elles s'attirent).

Mini-Cours

L'équation du gaz parfait (\(PV_m = RT\)) suppose des molécules ponctuelles (volume nul) sans interactions. L'équation de van der Waals corrige cela :

1. Correction du Volume (terme \(b\)) : Les molécules ne sont pas ponctuelles. Elles occupent un volume propre. Le volume "disponible" pour le mouvement n'est pas \(V_m\) mais \(V_m - b\), où \(b\) est le "covolume", lié au volume des molécules elles-mêmes.

2. Correction de la Pression (terme \(a\)) : Les molécules s'attirent mutuellement (forces de van der Waals). Une molécule proche de la paroi est moins attirée par ses voisines que celles au centre du gaz. La pression mesurée \(P\) est donc *inférieure* à la pression "interne". L'équation corrige cela en ajoutant un terme \(a/V_m^2\) à la pression mesurée \(P\).

Remarque Pédagogique

Il est crucial de comprendre que \((V_m - b)\) est le volume "libre" et \((P + a/V_m^2)\) est la pression "cinétique" interne. Le modèle applique simplement la loi du gaz parfait \((P_{int} \times V_{libre} = RT)\) à ces termes corrigés.

Normes

Il ne s'agit pas de normes de construction, mais de principes fondamentaux de la thermodynamique classique. Ces équations sont des modèles théoriques pour décrire des systèmes réels.

Formule(s)

L'équation de van der Waals pour une mole de gaz est :

Hypothèses

Ce modèle suppose que :

- Le terme \(b\) (covolume) est constant.

- Le terme \(a\) (attraction) est constant et ne dépend que de la nature du gaz.

- Les interactions plus complexes (triplets, etc.) sont négligées.

Donnée(s)

Aucune donnée numérique n'est requise pour cette question conceptuelle.

Astuces

Retenez \(b \rightarrow \text{Balle (volume, répulsion)}\) et \(a \rightarrow \text{Attraction}\). Le \(a\) s'ajoute à \(P\) (la pression interne est plus forte), le \(b\) se soustrait à \(V\) (le volume libre est plus petit).

Schéma (Avant les calculs)

Le schéma de l'énoncé (section "Données de l'étude") illustre parfaitement les concepts de \(a\) (flèche d'attraction) et \(b\) (volume propre de la molécule).

Calcul(s)

Il s'agit d'une question de définition, il n'y a pas de calcul à effectuer.

Schéma (Après les calculs)

Pas de schéma de résultat pertinent pour cette question de définition.

Réflexions

Comprendre la signification de \(a\) et \(b\) est la première étape pour interpréter le comportement des gaz réels. Le terme \(a\) tend à faire baisser la pression (et \(Z\)) tandis que le terme \(b\) tend à l'augmenter (et \(Z\)). Leur compétition dépend de la température.

Points de vigilance

Ne pas confondre ! C'est \((P + a/V_m^2)\) car la pression interne est *plus grande* que la pression \(P\) mesurée. C'est \((V_m - b)\) car le volume libre est *plus petit* que le volume total \(V_m\).

Points à retenir

- \(a\) : Terme de cohésion (forces d'attraction intermoléculaires).

- \(b\) : Covolume (volume propre des molécules, forces de répulsion à courte portée).

Le saviez-vous ?

Johannes Diderik van der Waals a reçu le prix Nobel de physique en 1910 pour ses travaux sur l'équation d'état des gaz et des liquides, qui ont notamment permis d'expliquer la continuité de l'état gazeux et liquide et de prédire l'existence du point critique.

FAQ

Questions fréquentes sur cette étape.

Résultat Final

A vous de jouer

Si un gaz n'a pas d'attraction entre ses molécules, mais qu'elles ont un volume propre, quel terme de van der Waals (\(a\) ou \(b\)) serait nul ?

Mini Fiche Mémo

Synthèse de la Question 1 :

- Concept Clé : Correction de l'équation du gaz parfait.

- \(a\) \(\rightarrow\) Attraction (Correction sur \(P\))

- \(b\) \(\rightarrow\) Répulsion/Volume (Correction sur \(V\))

Question 2 : Expression de \(Z\) pour un gaz de van der Waals

Principe

Nous allons manipuler algébriquement l'équation de van der Waals pour isoler la pression \(P\), puis multiplier par \(V_m/RT\) pour obtenir l'expression du facteur de compressibilité \(Z\).

Mini-Cours

Le facteur de compressibilité \(Z\) est un nombre sans dimension qui mesure l'écart d'un gaz réel au gaz parfait. Pour un gaz parfait, \(PV_m = RT\), donc \(Z = PV_m/RT = 1\). Si \(Z \neq 1\), le gaz est réel. Isoler \(Z\) nous permet de voir directement cet écart.

Remarque Pédagogique

L'objectif ici est de transformer une équation implicite (le modèle de vdW) en une expression explicite pour \(Z\). C'est une étape de 'mise en forme' essentielle avant de pouvoir la comparer à d'autres modèles, comme l'équation du viriel.

Normes

Il n'y a pas de 'norme' au sens ingénierie, mais la définition \(Z = PV_m/RT\) est une convention universelle en thermodynamique.

Formule(s)

Équation de van der Waals

Définition de Z

Hypothèses

On ne fait aucune approximation ou D.L. à ce stade. C'est un calcul algébrique exact.

Donnée(s)

Pas de données numériques. Le calcul est purement littéral. On utilise les constantes \(a\), \(b\), et \(R\).

Astuces

Il est plus simple d'isoler \(P\) avant de multiplier par \(V_m/RT\) que de développer tous les termes de l'équation de départ.

Schéma (Avant les calculs)

Aucun schéma n'est nécessaire pour cette étape purement algébrique. Le schéma de l'énoncé reste notre référence conceptuelle.

Calcul(s)

Nous partons de l'équation de base et nous la réorganisons étape par étape pour isoler \(Z\).

Étape 1 : Isoler le terme \((P + a/V_m^2)\)

On divise les deux côtés de l'équation \((P + \frac{a}{V_m^2})(V_m - b) = RT\) par le terme \((V_m - b)\).

Étape 2 : Isoler la pression \(P\)

On soustrait le terme d'attraction \(\frac{a}{V_m^2}\) des deux côtés pour obtenir \(P\) seul.

Étape 3 : Calculer \(Z = PV_m/RT\)

Maintenant, on applique la définition de \(Z\). On multiplie toute l'expression de \(P\) (les deux termes) par \(\frac{V_m}{RT}\).

Pour le Terme 1, les \(RT\) s'annulent : \(\frac{RT}{V_m - b} \times \frac{V_m}{RT} = \frac{V_m}{V_m - b}\).

Pour le Terme 2, un \(V_m\) se simplifie : \(\frac{a}{V_m^{2}} \times \frac{V_m}{RT} = \frac{a}{V_m RT}\).

En recombinant, on obtient le résultat final :

Schéma (Après les calculs)

Pas de schéma de résultat pertinent pour cette étape. Le résultat est une équation littérale.

Réflexions

Cette expression de \(Z\) est exacte. Elle montre que \(Z\) dépend de deux termes concurrents :

1. \(\frac{V_m}{V_m - b}\) : Ce terme est toujours \(> 1\) (car \(V_m > V_m - b\)). Il représente l'effet de répulsion (covolume \(b\)) qui tend à augmenter \(Z\).

2. \(\frac{a}{V_m RT}\) : Ce terme est soustrait. Il représente l'effet d'attraction (terme \(a\)) qui tend à diminuer \(Z\).

Points de vigilance

Attention à bien distribuer la multiplication par \(V_m/RT\) sur les deux termes de l'expression de \(P\). Une erreur fréquente est d'oublier \(RT\) au dénominateur du second terme.

Points à retenir

L'expression exacte \(Z = \frac{V_m}{V_m - b} - \frac{a}{V_m RT}\) est la forme 'viriel-like' de l'équation de vdW. Elle sépare l'effet de répulsion (premier terme, \(>1\)) de l'effet d'attraction (second terme, \(<0\)).

Le saviez-vous ?

Bien que nous ayons exprimé \(Z\) en fonction de \(V_m\) et \(T\), il est aussi courant d'exprimer l'équation de vdW comme un polynôme de degré 3 en \(V_m\), ce qui est crucial pour étudier la transition liquide-gaz et le point critique.

FAQ

Questions fréquentes sur cette étape.

Résultat Final

A vous de jouer

Que deviendrait cette expression de \(Z\) si le gaz était parfait (c'est-à-dire \(a=0\) et \(b=0\)) ?

Mini Fiche Mémo

Synthèse de la Question 2 :

- Objectif : Obtenir \(Z(T, V_m)\) depuis vdW.

- Méthode : Isoler \(P\), puis multiplier par \(V_m/RT\).

- Résultat : \(Z = \frac{V_m}{V_m - b} - \frac{a}{V_m RT}\)

Question 3 : Développement limité de \(Z\) à faible densité

Principe

L'équation du viriel est un développement en série de \(1/V_m\). Pour comparer notre résultat (Q2) à cette équation, nous devons aussi le développer en série de \(1/V_m\), en utilisant l'hypothèse de "faible densité" (\(V_m\) grand, donc \(1/V_m\) petit).

Mini-Cours

L'hypothèse "faible densité" ou "grand volume molaire" signifie \(V_m \gg b\). Cela implique que le rapport \(x = b/V_m\) est très petit devant 1 (\(x \ll 1\)).

C'est ce qui nous autorise à utiliser le développement limité \(\frac{1}{1-x} \approx 1 + x\) pour \(x \ll 1\).

Nous allons appliquer cela au premier terme de \(Z\), \(\frac{V_m}{V_m - b}\).

Remarque Pédagogique

C'est une technique mathématique fondamentale. On 'zoome' sur le comportement du gaz à faible pression/grande Vm. À cette limite, tous les gaz réels *tendent* vers le gaz parfait. Le D.L. nous montre *comment* ils s'en écartent en premier lieu.

Normes

L'utilisation d'un développement limité au premier ordre est une 'approximation de premier ordre', une pratique standard en physique pour simplifier un problème complexe et en extraire l'essentiel.

Formule(s)

Expression de Z (Q2)

Développement Limité (D.L.)

Hypothèses

L'hypothèse physique est 'faible densité' ou 'faible pression'. L'hypothèse mathématique est \(V_m \gg b\), ce qui implique \(b/V_m \ll 1\), justifiant l'arrêt du D.L. au premier ordre.

Donnée(s)

Calcul purement littéral. On utilise le résultat de la Q2.

Astuces

Toujours mettre le terme à développer sous la forme \((1-x)^{-1}\) ou \((1+x)^n\). Ici, la factorisation par \(V_m\) au dénominateur était l'étape clé pour faire apparaître \((1 - b/V_m)\).

Schéma (Avant les calculs)

Pas de schéma pertinent. C'est une manipulation mathématique.

Calcul(s)

Étape 1 : Réécriture du premier terme

On part du premier terme de Z, \(\frac{V_m}{V_m - b}\). Pour utiliser le D.L., on factorise \(V_m\) au dénominateur pour faire apparaître la forme \((1-x)\).

Étape 2 : Application du D.L.

On utilise le D.L. \(\frac{1}{1-x} \approx 1 + x\) avec \(x = b/V_m\). On peut le faire car l'hypothèse de faible densité (\(V_m \gg b\)) garantit que \(x \ll 1\).

Étape 3 : Substitution dans l'expression de Z

On reprend l'expression complète de Z (de Q2) et on remplace *uniquement* le premier terme par son approximation.

Le second terme \(\frac{a}{V_m RT}\) est déjà un terme en \(1/V_m\), il n'a pas besoin d'être développé.

Étape 4 : Factorisation du terme en \(1/V_m\)

On regroupe les deux termes qui sont multipliés par \(1/V_m\).

Schéma (Après les calculs)

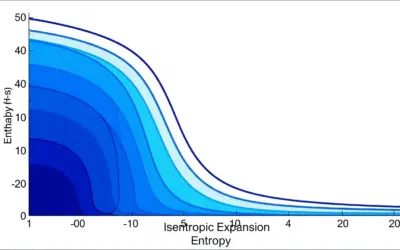

On peut visualiser ce résultat. Si on trace \(Z\) en fonction de \(1/V_m\), notre résultat \(Z \approx 1 + (b - a/RT)(1/V_m)\) est une droite, alors que l'équation exacte (Q2) est une courbe. Cette droite est la *tangente* à la courbe à l'origine (\(1/V_m = 0\)).

Réflexions

Nous avons transformé l'expression exacte de \(Z\) en une approximation linéaire en \(1/V_m\). Cette forme est maintenant directement comparable à l'équation du viriel, qui est aussi une série en \(1/V_m\).

Points de vigilance

Le D.L. \((1-x)^{-1} \approx 1+x\) n'est valable qu'au premier ordre. Si on voulait \(C(T)\), il faudrait un D.L. d'ordre supérieur (\(\approx 1+x+x^2\)). L'exercice se limite au premier ordre (terme en \(1/V_m\)).

Points à retenir

Le D.L. au 1er ordre en \(1/V_m\) est l'outil qui 'traduit' l'équation de vdW en un langage comparable à l'équation du viriel. Le terme en \(1/V_m\) contient toute l'information sur les interactions par paires.

Le saviez-vous ?

Le développement du viriel est en fait un développement en série de la densité \(\rho = 1/V_m\). Donc \(Z = 1 + B(T)\rho + C(T)\rho^2 + \dots\). Notre D.L. est exactement cela, arrêté au premier terme en \(\rho\).

FAQ

Questions fréquentes sur cette étape.

Résultat Final

A vous de jouer

Si on pousse le D.L. à l'ordre 2 (\(\frac{1}{1-x} \approx 1+x+x^2\)), quel serait le terme en \(1/V_m^2\) ? (Le coefficient de ce terme est \(C(T)\)).

Mini Fiche Mémo

Synthèse de la Question 3 :

- Hypothèse : Faible densité \(\rightarrow V_m \gg b \rightarrow b/V_m \ll 1\).

- Outil : D.L. \((1-x)^{-1} \approx 1+x\).

- Résultat : \(Z \approx 1 + (b - a/RT) \times (1/V_m)\)

Question 4 : Déduction du second coefficient du viriel \(B(T)\)

Principe

Cette question est une simple identification. Nous avons deux expressions pour \(Z\), toutes deux développées en série de \(1/V_m\). En comparant les termes de même puissance (ici, \(1/V_m\)), on peut identifier \(B(T)\).

Mini-Cours

L'équation du viriel est une description *exacte* de tout gaz, issue de la mécanique statistique. \(B(T)\) représente la contribution des interactions entre *paires* de molécules, \(C(T)\) la contribution des *triplets*, etc. vdW est un *modèle* qui tente de capturer ces interactions. En les comparant, on voit ce que le modèle vdW implique pour les interactions par paires.

Remarque Pédagogique

L'identification terme à terme est une méthode puissante en physique. Si deux polynômes (ou séries) sont égaux pour toute valeur de la variable (ici \(1/V_m\)), alors leurs coefficients respectifs doivent être égaux. C'est ce que nous faisons ici.

Normes

C'est une 'norme' mathématique : l'unicité du développement en série. Si \(1 + Ax = 1 + Bx\), alors \(A=B\).

Formule(s)

Équation du Viriel (limitée à l'ordre 1)

D.L. de vdW (Résultat Q3)

Hypothèses

L'identification n'est valide que dans le domaine où les deux développements sont valides, c'est-à-dire à faible densité (\(1/V_m \rightarrow 0\)).

Donnée(s)

Pas de données, c'est une identification littérale.

Astuces

Écrivez les deux équations l'une au-dessus de l'autre, alignez les termes en \(1\) et les termes en \(1/V_m\). L'identification devient visuellement évidente.

Schéma (Avant les calculs)

Pas de schéma nécessaire.

Calcul(s)

L'objectif est de trouver la valeur de \(B(T)\). Pour cela, on pose l'égalité entre l'équation du viriel (forme théorique) et notre résultat (forme vdW développée).

Étape 1 : Poser l'égalité

Forme Viriel : \(Z = 1 + \frac{B(T)}{V_m} + \dots\)

Forme vdW (D.L.) : \(Z \approx 1 + \frac{1}{V_m} \left( b - \frac{a}{RT} \right)\)

Étape 2 : Simplification et Identification

On soustrait 1 de chaque côté :

Mathématiquement, si deux séries de puissance sont égales, leurs coefficients pour chaque puissance de la variable (ici \(1/V_m\)) doivent être égaux. On identifie le coefficient du terme en \(1/V_m\) de chaque côté.

Étape 3 : Conclusion

En multipliant par \(V_m\) (ou par identification directe), on obtient :

Schéma (Après les calculs)

Le résultat est l'équation \(B(T) = b - a/RT\). On peut la tracer : c'est une hyperbole qui croît avec T, partant de \(-\infty\) à \(T=0\) et tendant vers \(b\) quand \(T \rightarrow \infty\). Elle coupe l'axe \(B=0\) à la température de Boyle.

Réflexions

C'est le résultat principal de l'exercice. Il donne une forme fonctionnelle et une signification physique au coefficient \(B(T)\), qui n'était jusque-là qu'un terme mathématique dans une série.

- \(b\) (répulsion) contribue positivement à \(B(T)\).

- \(a\) (attraction) contribue négativement (\(-a/RT\)) à \(B(T)\).

L'effet de l'attraction est d'autant plus faible que la température \(T\) est élevée, ce qui est physiquement logique (l'agitation thermique l'emporte sur l'attraction).

Points de vigilance

Ne pas oublier que \(B\) est une fonction de \(T\) ! Le terme \(b\) est constant, mais le terme \(-a/RT\) dépend de la température. L'ensemble, \(B(T)\), dépend donc de \(T\).

Points à retenir

- Le second coefficient du viriel \(B(T)\) pour un gaz de van der Waals est la somme d'un terme de répulsion constant (\(b\)) et d'un terme d'attraction dépendant de la température (\(-a/RT\)).

Le saviez-vous ?

Expérimentalement, on mesure \(Z\) à différentes pressions (donc différentes densités) et températures. En traçant \(Z\) en fonction de \(1/V_m\), la pente de la courbe à \(1/V_m \rightarrow 0\) donne directement la valeur de \(B(T)\). C'est ainsi que \(B(T)\) est déterminé en laboratoire.

FAQ

Questions fréquentes sur cette étape.

Résultat Final

A vous de jouer

Si les forces d'attraction n'existaient pas (\(a=0\)), que vaudrait \(B(T)\) ?

Mini Fiche Mémo

Synthèse de la Question 4 :

- Méthode : Comparaison de \(Z_{viriel}\) et \(Z_{vdW}\).

- Terme en \(1/V_m\) : \(B(T)\) \(\Leftrightarrow\) \(b - a/RT\).

- Résultat : \(B(T) = b - a/RT\)

Question 5 : Analyse du résultat et Température de Boyle

Principe

Nous allons d'abord effectuer l'application numérique pour \(B(300\text{ K})\) avec les données fournies. Ensuite, nous analyserons le signe de ce résultat. Enfin, nous calculerons la température spéciale \(T_B\) pour laquelle \(B(T)\) s'annule.

Mini-Cours

La Température de Boyle \(T_B\) est une température charnière. C'est la température pour laquelle l'attraction (terme \(a\)) et la répulsion (terme \(b\)) se compensent *exactement* à faible densité. Le gaz se comporte alors comme un gaz parfait (\(Z \approx 1\)) même s'il est réel. C'est le point où \(B(T_B) = 0\).

Remarque Pédagogique

Cette question fait le lien entre les constantes microscopiques (\(a\), \(b\)) et une propriété macroscopique mesurable (\(T_B\)). Si on mesure \(T_B\) et \(B(T)\) à une autre température, on peut *expérimentalement* déterminer les constantes \(a\) et \(b\) du modèle de vdW.

Normes

Crucial : la cohérence des unités du Système International (SI). Pressions en Pascals (Pa), Volumes en mètres cubes (m³), Températures en Kelvin (K), et R = 8.314 J·K⁻¹·mol⁻¹. On vérifie que \(1 \text{ J} = 1 \text{ Pa} \cdot \text{m}^3\), donc les unités sont cohérentes.

Formule(s)

Coefficient B(T)

Définition de T_B

Hypothèses

On suppose que le modèle de van der Waals est une description correcte de l'azote (\(N_2\)) et que les constantes \(a\) et \(b\) fournies sont exactes.

Donnée(s)

On reprend les données de l'énoncé pour \(N_2\) :

| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Constante \(a\) | \(a\) | 0.137 | Pa·m⁶·mol⁻² |

| Constante \(b\) | \(b\) | \(3.87 \times 10^{-5}\) | m³·mol⁻¹ |

| Constante \(R\) | \(R\) | 8.314 | J·K⁻¹·mol⁻¹ |

| Température | \(T\) | 300 | K |

Astuces

Pour le calcul de \(T_B\), isolez d'abord \(T_B\) littéralement (\(T_B = a/(bR)\)) *avant* de remplacer par les valeurs. C'est plus propre et évite les erreurs de calcul intermédiaire.

Schéma (Avant les calculs)

Pas de schéma nécessaire. On applique les formules.

Points de vigilance

Assurez-vous que toutes les unités sont en SI avant de calculer. Ici, \(a\) (en Pa·m⁶), \(b\) (en m³), \(R\) (en J) et \(T\) (en K) sont compatibles car \(\text{J} = \text{Pa} \cdot \text{m}^3\). Le terme \(a/RT\) aura bien des unités de m³·mol⁻¹, comme \(b\).

Calcul(s)

On utilise la formule \(B(T) = b - a/RT\) et les données de l'énoncé. La clé est de bien gérer les unités SI.

Étape 1 : Calcul de \(B(T)\) à 300 K

On calcule d'abord le terme d'attraction \(\frac{a}{RT}\) :

Rappel : \(1 \text{ J} = 1 \text{ Pa} \cdot \text{m}^3\). Les unités sont donc : \(\frac{\text{Pa·m}^6}{\text{(Pa·m}^3\text{/K)} \times \text{K}} = \text{m}^3\). (Les mol⁻² et mol⁻¹ se simplifient en mol⁻¹ au final, ce qui est cohérent avec \(b\)).

Maintenant, on calcule \(B(T)\) :

Étape 2 : Interprétation du signe

Le résultat est négatif (\(B(T) < 0\)). Cela signifie que le terme d'attraction (\(-a/RT\)), qui vaut \(-5.49 \times 10^{-5}\), est plus grand en valeur absolue que le terme de répulsion (\(b\)), qui vaut \(+3.87 \times 10^{-5}\). À 300 K, pour l'azote, les forces d'attraction dominent sur les forces de répulsion (à faible densité), et le gaz est plus compressible qu'un gaz parfait (\(Z < 1\)).

Étape 3 : Calcul de la Température de Boyle \(T_B\)

On part de la définition \(B(T_B) = 0\) et on isole \(T_B\) :

On remplace par les valeurs :

Schéma (Après les calculs)

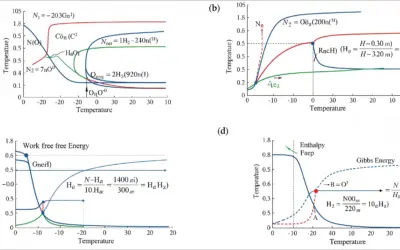

Le graphique du simulateur (\(B(T)\) vs \(T\)) est le schéma de résultat parfait pour cette question. Il montre \(B(300\text{K})\) comme un point négatif et \(T_B \approx 426\text{ K}\) comme l'intersection avec l'axe horizontal.

Réflexions

La température de Boyle (\(T_B \approx 426\) K) est une caractéristique importante du gaz.

- Si \(T < T_B\) (comme ici, \(300 < 426\)), alors \(B(T) < 0\) et l'attraction domine.

- Si \(T > T_B\), alors \(B(T) > 0\) et la répulsion domine.

- Si \(T = T_B\), alors \(B(T) = 0\) et le gaz se comporte idéalement (à faible \(P\)).

Points à retenir

Pour la plupart des gaz réels à température ambiante (ex: 300 K), \(B(T)\) est négatif car leur température de Boyle est supérieure. L'azote (N2), l'oxygène (O2), le CO2, etc., sont dominés par l'attraction à 300 K. Des gaz très légers comme l'Hélium (He) ou l'Hydrogène (H2) ont des \(T_B\) très basses et sont dominés par la répulsion (\(B(T) > 0\)) à 300 K.

Le saviez-vous ?

La température de Boyle est liée à la température critique \(T_c\) (le sommet de la courbe de coexistence liquide-gaz). Pour un gaz de vdW, on peut démontrer que \(T_B = \frac{27}{8} T_c\). Donc \(T_B \approx 3.375 \times T_c\). La température de Boyle est toujours significativement plus élevée que la température critique.

FAQ

Questions fréquentes sur cette étape.

Résultat Final

A vous de jouer

Calculez \(B(T)\) pour l'azote à \(T = 500\) K (une température supérieure à \(T_B\)). Entrez votre réponse en m³·mol⁻¹ (ex: 1.23e-5).

Mini Fiche Mémo

Synthèse de la Question 5 :

- \(B(T)\) négatif : Attraction > Répulsion (\(T < T_B\)).

- \(B(T)\) positif : Répulsion > Attraction (\(T > T_B\)).

- Température de Boyle : \(T_B = a / (bR)\), où \(B(T_B) = 0\).

Outil Interactif : \(B(T)\) et \(T_B\) pour un gaz de van der Waals

Explorez comment les paramètres moléculaires \(a\) (attraction) et \(b\) (covolume) influencent le second coefficient du viriel \(B(T)\) et la température de Boyle \(T_B\). Le graphique montre la courbe \(B(T)\) en fonction de la température pour les paramètres \(a\) et \(b\) choisis.

Paramètres d'Entrée

Résultats Clés

Quiz Final : Testez vos connaissances

1. Que représente physiquement le terme \(b\) dans l'équation de van der Waals ?

- L'énergie cinétique moyenne des molécules.

2. Que représente physiquement le terme \(a\) dans l'équation de van der Waals ?

3. Quelle est l'expression du second coefficient du viriel \(B(T)\) pour un gaz de van der Waals ?

4. Si \(B(T)\) est négatif à une certaine température, cela signifie que...

5. Qu'est-ce que la Température de Boyle \(T_B\) ?

Glossaire

- Équation de van der Waals

- Une équation d'état pour les gaz réels qui corrige l'équation du gaz parfait en incluant des termes pour le volume moléculaire (\(b\)) et les forces d'attraction (\(a\)).

- Facteur de Compressibilité (\(Z\))

- Rapport \(Z = PV_m/RT\). Il mesure l'écart du comportement d'un gaz réel par rapport à un gaz parfait (où \(Z=1\)).

- Gaz Réel

- Un gaz dont les molécules ont un volume non nul et exercent des forces les unes sur les autres (attraction, répulsion).

- Second Coefficient du Viriel (\(B(T)\))

- Le premier terme de correction (\(B(T)/V_m\)) dans l'équation du viriel. Il quantifie les interactions par paires de molécules.

- Température de Boyle (\(T_B\))

- La température spécifique d'un gaz réel pour laquelle \(B(T_B) = 0\). À cette température, les effets d'attraction et de répulsion s'annulent (à faible pression), et le gaz se comporte comme un gaz parfait sur une large plage de pressions.

- Théorème du Viriel (Équation)

- Une équation d'état formelle \(Z = 1 + B(T)/V_m + C(T)/V_m^2 + \dots\), où les coefficients \(B(T)\), \(C(T)\), etc., décrivent les interactions à 2, 3, ... corps.

D’autres exercices de Thermodynamique classique:

0 commentaires