Capacité Thermique d’un Solide à Basse Température

Contexte : La capacité thermique molaireQuantité d'énergie nécessaire pour élever la température d'une mole d'une substance de un Kelvin (ou un degré Celsius)..

Comprendre comment un solide stocke l'énergie thermique est fondamental en physique. Le modèle classique, simple et élégant, connu sous le nom de loi de Dulong et Petit, prédit que la capacité thermique des solides est constante à haute température. Cependant, les expériences menées au début du 20ème siècle ont révélé que ce modèle échoue de manière spectaculaire à basse température. Cet exercice explore ce phénomène en appliquant d'abord le modèle classique, puis en le confrontant aux résultats expérimentaux pour comprendre ses limites.

Remarque Pédagogique : Cet exercice vous guidera dans l'application d'un modèle fondamental de la thermodynamique classique, tout en mettant en lumière ses insuffisances. Cela illustre parfaitement la démarche scientifique : un modèle est valide jusqu'à ce que l'expérience le contredise, ouvrant la voie à une théorie plus complète (ici, la mécanique quantique).

Objectifs Pédagogiques

- Appliquer la loi de Dulong et Petit pour estimer une capacité thermique.

- Calculer la variation d'énergie interne d'un solide lors d'un changement de température.

- Analyser les limites du modèle classique de la capacité thermique à basse température.

Données de l'étude

Fiche Technique du Cuivre

| Caractéristique | Valeur |

|---|---|

| Élément | Cuivre (Cu) |

| Masse molaire (M) | \(63.5 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}\) |

| Structure cristalline | Cubique à faces centrées (CFC) |

Réseau Cristallin d'un Solide

| Nom du Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Nombre de moles | \(n\) | \(2\) | \(\text{mol}\) |

| Température initiale | \(T_i\) | \(300\) | \(\text{K}\) |

| Température finale | \(T_f\) | \(10\) | \(\text{K}\) |

| Constante des gaz parfaits | \(R\) | \(8.314\) | \(\text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}\) |

Questions à traiter

- Calculer la capacité thermique molaire à volume constant (\(C_{V,m}\)) du cuivre prédite par la loi de Dulong et Petit.

- En supposant que cette capacité thermique est constante, calculer la variation d'énergie interne (\(\Delta U\)) du bloc de cuivre lorsqu'il est refroidi de 300 K à 10 K.

- À 10 K, la valeur expérimentale de la capacité thermique du cuivre est \(C_{V,m, \text{exp}} \approx 0.05 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}\). Comparez cette valeur à la prédiction classique et commentez l'écart.

- Le modèle de Debye prédit qu'à très basse température, \(C_{V,m} \approx A \cdot T^3\). En utilisant la valeur expérimentale à 10 K, estimez la constante A pour le cuivre.

- Expliquez qualitativement pourquoi le modèle classique de Dulong et Petit échoue à basse température.

Les bases sur la Capacité Thermique des Solides

Pour aborder cet exercice, il est essentiel de maîtriser deux concepts clés de la thermodynamique classique appliquée aux solides.

1. Loi de Dulong et Petit

Cette loi empirique, formulée en 1819, est l'un des premiers succès de la thermodynamique. Elle stipule que la capacité thermique molaire à volume constant de la plupart des solides monoatomiques est approximativement constante et vaut \(3R\).

\[ C_{V,m} \approx 3R \]

Cette loi se déduit du théorème de l'équipartition de l'énergie. On modélise le solide comme un réseau d'atomes vibrant autour de leur position d'équilibre. Chaque atome a 3 degrés de liberté de vibration, chacun possédant une énergie cinétique et une énergie potentielle. Le théorème attribue une énergie de \(\frac{1}{2}kT\) à chaque terme quadratique d'énergie, soit \(6 \times \frac{1}{2}kT = 3kT\) par atome. Pour une mole (\(N_A\) atomes), l'énergie interne \(U\) est \(3N_A k T = 3RT\). La capacité thermique est alors \(C_{V,m} = (\frac{\partial U}{\partial T})_V = 3R\).

2. Variation d'Énergie Interne

La variation de l'énergie interne \(\Delta U\) d'un système est liée à sa capacité thermique par la relation différentielle \(\text{d}U = nC_{V,m}\text{d}T\). Pour une transformation finie entre une température initiale \(T_i\) et une température finale \(T_f\), on intègre :

\[ \Delta U = \int_{T_i}^{T_f} n C_{V,m}(T) \,\text{d}T \]

Dans le cas simple où la capacité thermique \(C_{V,m}\) est considérée comme constante (hypothèse de Dulong et Petit), la formule se simplifie grandement :

\[ \Delta U = n C_{V,m} (T_f - T_i) = n C_{V,m} \Delta T \]

Correction : Capacité Thermique d’un Solide à Basse Température

Question 1 : Calcul de la capacité thermique selon Dulong et Petit

Principe (le concept physique)

Le principe est d'appliquer un modèle simple de la thermodynamique classique, la loi de Dulong et Petit, qui considère un solide comme un ensemble d'atomes vibrant indépendamment les uns des autres. Cette loi prédit que l'énergie stockée par ces vibrations ne dépend que de la température et est la même pour tous les solides simples.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

La loi de Dulong et Petit est une conséquence directe du théorème de l'équipartition de l'énergie. Ce théorème stipule qu'à l'équilibre thermique, l'énergie est répartie également entre tous les degrés de liberté du système. Pour un atome dans un solide, on considère 3 directions de vibration. Chaque direction possède une énergie cinétique (terme en \(v^2\)) et une énergie potentielle (terme en \(x^2\)). On a donc 6 termes quadratiques au total. Le théorème attribue à chaque terme une énergie moyenne de \(\frac{1}{2}kT\). L'énergie par atome est donc \(6 \times \frac{1}{2}kT = 3kT\). Pour une mole (\(N_A\) atomes), l'énergie interne \(U\) est \(N_A \times 3kT = 3RT\). La capacité thermique \(C_{V,m} = (\frac{\partial U}{\partial T})_V\) est donc simplement \(3R\).

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

Considérez la loi de Dulong et Petit comme une excellente première approximation, valable à "haute température" (souvent, la température ambiante suffit). C'est un point de référence essentiel avant de plonger dans les complexités des modèles quantiques. Sa simplicité est sa force et sa faiblesse.

Normes (la référence réglementaire)

Il ne s'agit pas d'une norme d'ingénierie (comme un Eurocode), mais d'une loi fondamentale de la physique statistique classique. Elle ne fait pas l'objet d'une réglementation mais sert de base théorique pour la compréhension des matériaux.

Formule(s) (l'outil mathématique)

Loi de Dulong et Petit

Hypothèses (le cadre du calcul)

Ce calcul repose sur plusieurs hypothèses fortes du modèle classique :

- Les atomes sont des oscillateurs harmoniques tridimensionnels.

- Les atomes vibrent indépendamment les uns des autres.

- L'énergie peut être échangée de manière continue (pas de quantification).

- Tous les modes de vibration sont excités (valide uniquement à haute température).

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Constante des gaz parfaits | \(R\) | \(8.314\) | \(\text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}\) |

Astuces (Pour aller plus vite)

Pour les calculs rapides, retenez que \(3R \approx 3 \times 8.3 = 24.9 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}\). Une valeur très proche de 25 \(\text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}\) est un bon ordre de grandeur à garder en tête pour la capacité thermique de nombreux métaux à température ambiante.

Schéma (Avant les calculs)

Modèle masse-ressort d'un atome dans un réseau

Calcul(s) (l'application numérique)

Application de la formule

Schéma (Après les calculs)

Prédiction de la loi de Dulong et Petit

Réflexions (l'interprétation du résultat)

Le résultat de ~24.9 J·mol⁻¹·K⁻¹ signifie que, selon ce modèle, il faut apporter environ 25 Joules d'énergie à une mole de cuivre pour augmenter sa température de 1 Kelvin. Le fait que ce résultat soit indépendant de la substance (tant qu'elle est solide et monoatomique) était une prédiction remarquable du modèle classique.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

La principale erreur serait d'appliquer cette loi sans réfléchir aux conditions. Elle n'est valable qu'à des températures suffisamment élevées (généralement \(T > \theta_D\), la température de Debye). L'appliquer à basse température est une erreur conceptuelle majeure, comme le montrera la suite de l'exercice.

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

Synthèse de la Question 1 :

- Concept Clé : Théorème de l'équipartition de l'énergie.

- Formule Essentielle : \(C_{V,m} = 3R\).

- Point de Vigilance Majeur : Valide uniquement à haute température.

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

Pierre Louis Dulong et Alexis Thérèse Petit ont formulé leur loi en 1819, bien avant que la structure atomique de la matière et le théorème de l'équipartition ne soient compris. Leur travail était purement empirique, basé sur des mesures expérimentales. La justification théorique n'est venue que 50 ans plus tard avec les travaux de Boltzmann sur la physique statistique.

FAQ (pour lever les doutes)

Questions fréquentes sur ce sujet.

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer (pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

Quelle serait la capacité thermique molaire du plomb (Pb) à température ambiante selon ce modèle ?

Question 2 : Calcul de la variation d'énergie interne

Principe (le concept physique)

Le principe est de relier la quantité de chaleur échangée par le solide à sa capacité à stocker l'énergie. Pour un processus à volume constant, la chaleur échangée est égale à la variation de son énergie interne. En supposant une capacité thermique constante, ce calcul devient une simple proportionnalité avec la variation de température.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

La première loi de la thermodynamique nous dit que \(\Delta U = Q + W\). Pour un solide chauffé ou refroidi à volume constant, le travail des forces de pression est nul (\(W=0\)). Donc \(\Delta U = Q_V\). La définition de la capacité thermique à volume constant est \(C_V = (\frac{\partial U}{\partial T})_V\). En intégrant cette relation, on obtient \(\Delta U = \int_{T_i}^{T_f} nC_{V,m}dT\). L'hypothèse cruciale ici est de considérer \(C_{V,m}\) comme constant sur tout l'intervalle de température [10 K, 300 K], ce qui nous permet de sortir le terme de l'intégrale et d'obtenir une relation linéaire.

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

Attention à ne jamais oublier les unités et le signe du résultat. Une variation d'énergie négative signifie que le système a perdu de l'énergie, ce qui est logique lors d'un refroidissement. Toujours faire cette vérification de cohérence à la fin du calcul.

Normes (la référence réglementaire)

Comme pour la question 1, il s'agit de l'application de principes fondamentaux de la thermodynamique (le premier principe) et non de normes techniques spécifiques.

Formule(s) (l'outil mathématique)

Variation d'énergie interne

Hypothèses (le cadre du calcul)

L'hypothèse dominante ici est la constance de la capacité thermique molaire sur tout l'intervalle de température [10 K, 300 K]. C'est une simplification très forte qui découle directement de l'application du modèle de Dulong et Petit.

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Nombre de moles | \(n\) | \(2\) | \(\text{mol}\) |

| Capacité thermique (Dulong-Petit) | \(C_{V,m}\) | \(24.942\) | \(\text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}\) |

| Température initiale | \(T_i\) | \(300\) | \(\text{K}\) |

| Température finale | \(T_f\) | \(10\) | \(\text{K}\) |

Astuces (Pour aller plus vite)

Avant de calculer, identifiez le signe de \(\Delta T = T_f - T_i\). Ici, il est négatif, donc \(\Delta U\) sera négatif. Cela permet d'éviter des erreurs de signe grossières. Le calcul devient \(2 \times 25 \times (-290) = 50 \times (-290) = -14500\) J, soit -14.5 kJ, ce qui est une excellente estimation rapide.

Schéma (Avant les calculs)

Processus de refroidissement sur un axe de température

Calcul(s) (l'application numérique)

Calcul de la variation de température

Calcul de la variation d'énergie interne

Schéma (Après les calculs)

Bilan énergétique du système

Réflexions (l'interprétation du résultat)

Le résultat de -14.5 kJ représente la quantité totale d'énergie thermique que les 2 moles de cuivre doivent libérer pour passer de 300 K à 10 K, selon le modèle classique. C'est une quantité d'énergie considérable, qui doit être évacuée par un système de refroidissement (cryostat).

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

L'erreur classique est de se tromper dans le \(\Delta T\) (faire \(T_i - T_f\) au lieu de \(T_f - T_i\)), ce qui inverserait le signe du résultat final. Toujours se rappeler que \(\Delta X = X_{\text{final}} - X_{\text{initial}}\).

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

Synthèse de la Question 2 :

- Concept Clé : L'intégration de \(\text{d}U = nC_{V,m}\text{d}T\) donne \(\Delta U\) .

- Formule Essentielle : \(\Delta U = nC_{V,m}\Delta T\) (si \(C_{V,m}\) est constant).

- Point de Vigilance Majeur : Le signe de \(\Delta T\) et donc de \(\Delta U\).

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

Le calcul de l'énergie à extraire pour refroidir un matériau est crucial en ingénierie cryogénique. Par exemple, pour refroidir les aimants supraconducteurs du LHC au CERN à 1.9 K, des quantités massives d'hélium liquide sont utilisées pour évacuer l'énergie interne des milliers de tonnes de matériaux.

FAQ (pour lever les doutes)

Questions fréquentes sur ce sujet.

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer (pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

Quelle serait la variation d'énergie interne pour 1 mole de fer chauffée de 20°C à 120°C (utiliser \(C_{V,m} \approx 3R\) et convertir les températures en Kelvin) ?

Question 3 : Comparaison avec l'expérience

Principe (le concept physique)

Le principe est l'essence de la méthode scientifique : confronter une prédiction théorique (un modèle) à la réalité (une mesure expérimentale). L'objectif est de déterminer le domaine de validité du modèle et d'identifier ses limites.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

La divergence entre la théorie classique et l'expérience à basse température est l'une des "catastrophes ultraviolettes" de la physique du début du XXe siècle. Le théorème d'équipartition, si efficace à haute température, attribue une énergie \(kT\) à chaque oscillateur. Or, expérimentalement, on observe que les oscillateurs semblent "geler" et refuser de stocker cette énergie lorsque la température baisse. Ce phénomène, inexplicable classiquement, a été l'une des motivations principales pour le développement de la mécanique quantique par Planck et Einstein.

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

Face à un écart aussi énorme entre théorie et expérience, ne concluez jamais que "l'expérience est fausse". Le premier réflexe doit être de questionner les hypothèses du modèle théorique. Ici, c'est l'hypothèse d'un échange d'énergie continu qui est fondamentalement erronée.

Normes (la référence réglementaire)

Les données expérimentales sur les propriétés des matériaux, comme la capacité thermique, sont compilées dans des bases de données de référence et des manuels (handbooks) qui font autorité dans le domaine scientifique et technique, même s'il ne s'agit pas de "normes" au sens juridique.

Formule(s) (l'outil mathématique)

Rapport de comparaison

Hypothèses (le cadre du calcul)

On suppose que la valeur expérimentale fournie est fiable et a été mesurée dans des conditions de volume constant, ce qui est généralement le cas pour les mesures sur les solides.

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

| Paramètre | Valeur | Unité |

|---|---|---|

| Prédiction de Dulong et Petit | \(24.942\) | \(\text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}\) |

| Valeur expérimentale à 10 K | \(0.05\) | \(\text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}\) |

Astuces (Pour aller plus vite)

Pour comparer des nombres très différents, pensez en ordres de grandeur. \(24.9\) est de l'ordre de \(10^1\). \(0.05\) est \(5 \times 10^{-2}\). Le rapport est donc de l'ordre de \((10^1) / (5 \times 10^{-2}) = 0.2 \times 10^3 = 200\). L'écart est de plusieurs centaines, ce qui est suffisant pour conclure.

Schéma (Avant les calculs)

Comparaison Théorie vs Expérience à 10K

Calcul(s) (l'application numérique)

Calcul du rapport

Schéma (Après les calculs)

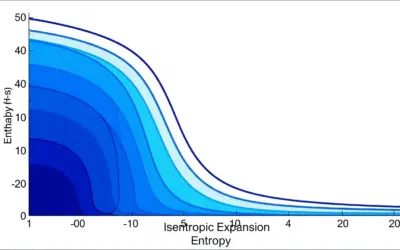

Comportement de Cv,m : Modèles vs Réalité

Réflexions (l'interprétation du résultat)

Le modèle classique est erroné de près d'un facteur 500. Cela signifie que le calcul de \(\Delta U\) de la question 2 est massivement surestimé. En réalité, il faut beaucoup moins d'énergie pour refroidir un solide à basse température que ce que prédit la théorie classique, car le solide "perd" sa capacité à stocker l'énergie thermique.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

Ne pas minimiser l'écart. Un facteur 2 peut être une erreur, un facteur 500 est une réfutation. C'est le signe d'un changement de paradigme physique nécessaire.

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

Synthèse de la Question 3 :

- Concept Clé : La confrontation modèle-expérience est le cœur de la physique.

- Résultat Essentiel : Le modèle classique échoue complètement à basse température.

- Point de Vigilance Majeur : Un grand écart signifie que les hypothèses du modèle sont fausses.

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

En 1907, Albert Einstein a été le premier à expliquer qualitativement cet effondrement de la capacité thermique. Il a simplement appliqué l'idée de quantification de l'énergie de Planck aux vibrations atomiques du solide. Son modèle, bien qu'imparfait, a été une étape cruciale vers la théorie quantique des solides.

FAQ (pour lever les doutes)

Questions fréquentes sur ce sujet.

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer (pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

Si la valeur expérimentale était de 24.5 J·mol⁻¹·K⁻¹, que pourriez-vous conclure sur la validité du modèle à cette température ?

Le modèle serait considéré comme très précis dans ces conditions.

Question 4 : Estimation de la constante de Debye

Principe (le concept physique)

Le principe est d'utiliser un modèle plus sophistiqué (le modèle de Debye) qui incorpore les effets quantiques. On se place dans son domaine de validité (très basses températures) où il prend une forme simple (\(C_{V,m} \propto T^3\)) pour "calibrer" le modèle en trouvant le coefficient de proportionnalité à partir d'un point de mesure expérimental.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

Le modèle de Debye (1912) améliore le modèle d'Einstein en ne considérant pas les atomes comme des oscillateurs indépendants, mais comme un système couplé. Les vibrations ne sont pas à une seule fréquence, mais forment un spectre continu de modes collectifs, les phonons. La loi en \(T^3\) provient de la densité d'états des phonons à basse fréquence dans un milieu continu à 3 dimensions. La constante A est liée à la vitesse du son dans le matériau et à sa densité, et est inversement proportionnelle au cube de la température de Debye \(\theta_D\) (\(A = \frac{12\pi^4 R}{5\theta_D^3}\)).

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

Retenez la loi en \(T^3\) comme la "signature" des vibrations de réseau (phonons) à basse température. De nombreux phénomènes en physique du solide (conductivité thermique, etc.) suivent des lois de puissance en température, et l'exposant donne des indices précieux sur le mécanisme physique sous-jacent.

Normes (la référence réglementaire)

Le modèle de Debye est une théorie physique standard enseignée dans tous les cours de physique du solide. La constante A n'est pas une norme mais une propriété intrinsèque du matériau, dérivée de ses constantes élastiques.

Formule(s) (l'outil mathématique)

Loi de Debye à basse température

Hypothèses (le cadre du calcul)

On fait plusieurs hypothèses :

- La température de 10 K est suffisamment basse pour que la loi en \(T^3\) soit une bonne approximation.

- La contribution des électrons libres à la capacité thermique est négligeable (elle varie en \(T\), donc elle est effectivement très faible à 10 K par rapport à la contribution en \(T^3\)).

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Capacité thermique exp. | \(C_{V,m, \text{exp}}\) | \(0.05\) | \(\text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}\) |

| Température de mesure | \(T\) | \(10\) | \(\text{K}\) |

Astuces (Pour aller plus vite)

Faites attention aux unités de la constante A. Puisque \(C_{V,m}\) est en \(\text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}\) et \(T^3\) en \(\text{K}^3\), la constante A sera en \(\text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-4}\). Vérifier l'homogénéité des unités est un excellent moyen de détecter des erreurs dans la formule de départ.

Schéma (Avant les calculs)

Régime de Debye : \(C_{V,m}\) vs \(T^3\)

Calcul(s) (l'application numérique)

Expression et calcul de la constante A

Schéma (Après les calculs)

Comportement cubique à basse température

Réflexions (l'interprétation du résultat)

Cette constante A est une propriété du cuivre. Une fois déterminée, elle permet de prédire la capacité thermique à n'importe quelle autre température (très basse) sans nouvelle mesure. Par exemple, à 5 K, on s'attendrait à ce que \(C_{V,m} = A \cdot (5)^3 = (5 \times 10^{-5}) \times 125 = 0.00625 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}\).

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

Ne pas oublier l'exposant 3 ! Une erreur fréquente est de diviser par T et non par \(T^3\). De plus, ne pas utiliser cette formule pour des températures élevées ; elle n'est valable qu'à très basse température.

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

Synthèse de la Question 4 :

- Concept Clé : Le modèle de Debye prédit le comportement quantique de la capacité thermique.

- Formule Essentielle : \(C_{V,m} \propto T^3\) à basse température.

- Point de Vigilance Majeur : Domaine de validité (très basses T) et l'exposant 3.

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

Peter Debye a reçu le prix Nobel de chimie en 1936 pour ses travaux sur la structure moléculaire. Son modèle de la capacité thermique, bien que simple, est toujours utilisé aujourd'hui comme une excellente approximation et a introduit le concept de température de Debye (\(\theta_D\)), un paramètre fondamental pour caractériser les propriétés thermiques et élastiques d'un solide.

FAQ (pour lever les doutes)

Questions fréquentes sur ce sujet.

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer (pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

En utilisant la constante A trouvée, quelle serait la capacité thermique molaire du cuivre à 2 K ?

Question 5 : Raison de l'échec du modèle classique

Principe

L'échec du modèle classique est dû à l'une de ses hypothèses fondamentales : le fait que l'énergie puisse être échangée de manière continue. La mécanique quantique nous apprend que ce n'est pas le cas pour les oscillateurs.

Mini-Cours

Le concept clé est la quantification de l'énergie, introduite par Max Planck. Pour un oscillateur de fréquence \(\nu\), l'énergie ne peut pas prendre n'importe quelle valeur, mais seulement des multiples entiers d'un "paquet" d'énergie élémentaire, le quantum \(h\nu\) (où \(h\) est la constante de Planck). L'énergie est donc \(E_n = n \cdot h\nu\). Pour exciter un oscillateur, il faut lui fournir au minimum l'énergie \(h\nu\). À basse température, l'énergie thermique typique disponible, de l'ordre de \(kT\), devient inférieure à \(h\nu\). Il n'y a donc pas assez d'énergie pour activer les vibrations, qui restent "gelées" dans leur état fondamental. C'est pourquoi la capacité du solide à stocker de l'énergie s'effondre.

Réflexions

Le théorème de l'équipartition suppose que chaque mode de vibration peut être excité et posséder une énergie moyenne \(kT\). Cependant, la mécanique quantique impose que l'énergie des oscillateurs (les vibrations du réseau, ou phononsUn quantum d'énergie de vibration dans un réseau cristallin. C'est l'analogue du photon (quantum de lumière) pour les vibrations.) est quantifiée, c'est-à-dire qu'elle ne peut prendre que des valeurs discrètes (multiples de \(h\nu\)).

À basse température, l'énergie thermique disponible (de l'ordre de \(kT\)) est inférieure à l'énergie du premier état de vibration excité (\(h\nu\)). Par conséquent, la plupart des modes de vibration ne peuvent pas être excités ; on dit qu'ils sont "gelés". Seuls les modes de très basse fréquence (basse énergie) peuvent être activés. Le nombre de degrés de liberté actifs diminue donc drastiquement lorsque la température baisse, ce qui entraîne l'effondrement de la capacité thermique, qui tend vers zéro à 0 K, en accord avec le troisième principe de la thermodynamique.

Points de vigilance

Une erreur courante est de penser que les atomes s'arrêtent complètement de vibrer à 0 K. Ce n'est pas le cas. En raison du principe d'incertitude d'Heisenberg, un oscillateur possède toujours une énergie minimale non nulle, appelée "énergie du point zéro". Les vibrations ne cessent jamais, mais à très basse température, le système ne peut plus absorber d'énergie thermique car il n'y a pas assez d'énergie pour atteindre le prochain niveau quantique autorisé.

Points à retenir

Si vous ne deviez retenir qu'une chose : l'échec de la loi de Dulong et Petit à basse température est une preuve directe de la quantification de l'énergie.

Outil Interactif : Comparaison des Modèles

Ce simulateur permet de visualiser la prédiction de la capacité thermique molaire du cuivre en fonction de la température pour le modèle classique de Dulong & Petit et pour le modèle de Debye. Observez l'écart entre les deux modèles à différentes températures.

Paramètres d'Entrée

Résultats au point sélectionné

Quiz Final : Testez vos connaissances

1. Quelle valeur approximative la loi de Dulong et Petit prédit-elle pour la capacité thermique molaire de la plupart des solides monoatomiques ?

2. Dans quelles conditions la loi de Dulong et Petit cesse-t-elle d'être valide ?

3. Quel principe fondamental de la physique classique est à la base de la loi de Dulong et Petit ?

4. Selon le modèle de Debye, comment la capacité thermique varie-t-elle à des températures très proches de 0 K ?

5. Le "gel" des degrés de liberté à basse température est une conséquence directe de :

Glossaire

- Capacité thermique molaire (\(C_{V,m}\))

- Quantité d'énergie qu'il faut fournir à une mole d'une substance pour augmenter sa température de 1 Kelvin, tout en maintenant son volume constant.

- Loi de Dulong et Petit

- Loi de la thermodynamique classique qui prédit que la capacité thermique molaire de la plupart des solides est constante et vaut environ 3R (environ 25 J·mol⁻¹·K⁻¹).

- Énergie interne (U)

- Somme de toutes les énergies cinétiques et potentielles des particules constituant un système thermodynamique. Sa variation dépend des échanges de chaleur et de travail.

- Température de Debye (\(\theta_D\))

- Température caractéristique d'un solide qui sépare le régime "haute température" (où le comportement est classique) du régime "basse température" (où les effets quantiques dominent). Pour le cuivre, \(\theta_D \approx 343\) K.

- Phonon

- Quantum d'énergie de vibration dans un réseau cristallin. C'est l'analogue du photon (quantum de lumière) pour les vibrations mécaniques du solide.

D’autres exercices de Thermodynamique classique:

0 commentaires