Utilisation des Activités Chimiques en Thermodynamique

Contexte : La synthèse de l'ammoniac en conditions industrielles.

En thermodynamique chimique, nous utilisons souvent les concentrations ou les pressions partielles pour décrire les systèmes réactionnels. Cependant, cette approche n'est valable que pour les systèmes idéaux. Dans le monde réel, notamment dans les procédés industriels à haute pression, les interactions entre les molécules ne sont plus négligeables. Pour décrire correctement ces systèmes non-idéaux, nous devons introduire le concept d'activité chimiqueConsidérée comme la "concentration efficace" d'une espèce, elle corrige la non-idéalité des solutions ou des mélanges gazeux., qui représente la concentration "efficace" d'une espèce.

Remarque Pédagogique : Cet exercice vous montrera pourquoi l'activité chimique est indispensable pour prédire avec précision la spontanéité et le rendement des réactions en conditions réelles, un enjeu majeur en génie chimique.

Objectifs Pédagogiques

- Comprendre la différence fondamentale entre pression partielle et activité chimique.

- Savoir calculer le quotient réactionnel (Q) en utilisant les activités pour un système gazeux non-idéal.

- Calculer l'enthalpie libre de réaction (ΔrG) dans des conditions non-standards et non-idéales.

- Déterminer correctement le sens d'évolution spontané d'une réaction en conditions réelles.

Données de l'étude

Fiche Technique

| Caractéristique | Valeur |

|---|---|

| Réaction étudiée | \( \text{N}_2\text{(g)} + 3\text{H}_2\text{(g)} \rightleftharpoons 2\text{NH}_3\text{(g)} \) |

| Température du réacteur | 700 K |

| Pression totale | 200 bar |

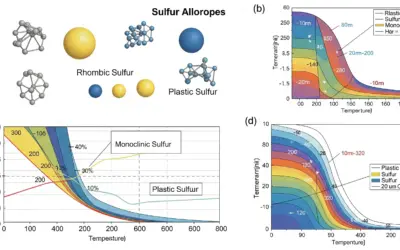

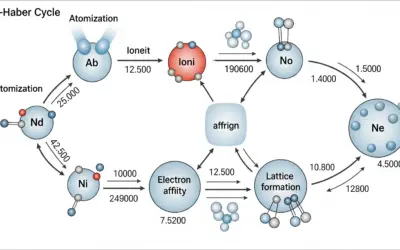

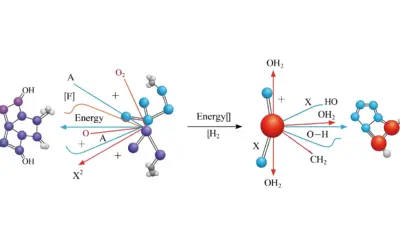

Schéma détaillé du procédé Haber-Bosch

| Paramètre | Symbole / Formule | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Enthalpie libre standard de réaction à 700 K | \( \Delta_rG^\circ \) | +45.5 | \( \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \) |

| Pression partielle en N₂ | \( P_{\text{N}_2} \) | 50 | bar |

| Pression partielle en H₂ | \( P_{\text{H}_2} \) | 100 | bar |

| Pression partielle en NH₃ | \( P_{\text{NH}_3} \) | 50 | bar |

| Coefficient d'activité (fugacité) de N₂ | \( \gamma_{\text{N}_2} \) | 1.10 | - |

| Coefficient d'activité (fugacité) de H₂ | \( \gamma_{\text{H}_2} \) | 1.05 | - |

| Coefficient d'activité (fugacité) de NH₃ | \( \gamma_{\text{NH}_3} \) | 0.95 | - |

| Constante des gaz parfaits | R | 8.314 | \( \text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \) |

Questions à traiter

- Calculer l'activité chimique pour chaque gaz (N₂, H₂, NH₃) dans les conditions du réacteur.

- Établir l'expression littérale du quotient réactionnel, Q, en fonction des activités.

- Calculer la valeur numérique de ce quotient réactionnel Q.

- Calculer l'enthalpie libre de réaction, \( \Delta_rG \), dans les conditions de fonctionnement du réacteur.

- À partir du signe de \( \Delta_rG \), conclure sur le sens d'évolution spontanée de la réaction.

Les bases sur l'Activité Chimique

Pour un système réel, l'enthalpie libre de réaction ne dépend pas directement des pressions partielles, mais de leur "valeur efficace" : l'activité. L'activité d'un gaz \(i\) est liée à sa pression partielle \(P_i\) par son coefficient d'activité (ou de fugacité) \( \gamma_i \).

1. Activité d'un gaz réel

L'activité \(a_i\) d'un gaz \(i\) dans un mélange est un nombre sans dimension défini par le rapport de sa fugacité \(f_i\) à la pression standard \(P^\circ\) (1 bar). La fugacité elle-même est la pression partielle corrigée par le coefficient de fugacité \(\gamma_i\).

\[ a_i = \frac{f_i}{P^\circ} = \frac{\gamma_i P_i}{P^\circ} \]

2. Enthalpie Libre de Réaction et Spontanéité

La relation de van't Hoff relie l'enthalpie libre de réaction \( \Delta_rG \) dans des conditions données à l'enthalpie libre standard \( \Delta_rG^\circ \) et au quotient réactionnel Q. Pour un système non-idéal, Q doit impérativement être calculé avec les activités.

\[ \Delta_rG = \Delta_rG^\circ + RT \ln Q \]

Le signe de \( \Delta_rG \) indique la spontanéité : si \( \Delta_rG < 0 \), la réaction est spontanée dans le sens direct. Si \( \Delta_rG > 0 \), elle est spontanée dans le sens indirect. Si \( \Delta_rG = 0 \), le système est à l'équilibre.

Correction : Utilisation des Activités Chimiques en Thermodynamique

Question 1 : Calculer l'activité chimique pour chaque gaz.

Principe

Le concept physique est de corriger la pression partielle de chaque gaz pour tenir compte des interactions réelles entre molécules à haute pression. On passe d'une vision de "gaz parfait" à une vision de "gaz réel" en calculant la pression "efficace", ou activité.

Mini-Cours

Le potentiel chimique \( \mu_i \) d'un gaz réel est donné par \( \mu_i = \mu_i^\circ + RT \ln a_i \). L'activité \( a_i \) est donc la grandeur qui remplace la pression partielle pour conserver une forme simple à cette équation fondamentale, même quand le gaz n'est pas idéal.

Remarque Pédagogique

Face à un problème de thermodynamique, le premier réflexe doit être de vérifier les conditions. Si la pression est élevée (> 10-20 bar), il faut immédiatement se méfier de l'hypothèse des gaz parfaits et chercher des coefficients d'activité (ou de fugacité).

Normes

La définition de l'état standard de référence pour un gaz comme étant le gaz parfait hypothétique à une pression de \(P^\circ = 1\) bar est une convention établie par l'Union Internationale de Chimie Pure et Appliquée (IUPAC).

Formule(s)

Définition de l'activité d'un gaz réel

Hypothèses

On fait l'hypothèse que les coefficients d'activité fournis dans l'énoncé sont exacts pour le mélange gazeux à 700 K et 200 bar. On pose également que la pression standard \(P^\circ\) est égale à 1 bar.

Donnée(s)

| Gaz | \( P_i \) (bar) | \( \gamma_i \) |

|---|---|---|

| N₂ | 50 | 1.10 |

| H₂ | 100 | 1.05 |

| NH₃ | 50 | 0.95 |

Astuces

Comme \(P^\circ = 1\) bar, le calcul de l'activité (qui est sans dimension) revient simplement à multiplier la valeur de la pression partielle (en bar) par le coefficient d'activité.

Schéma (Avant les calculs)

Comportement Moléculaire : Idéal vs. Réel

Calcul(s)

Activité du diazote (N₂)

Activité du dihydrogène (H₂)

Activité de l'ammoniac (NH₃)

Schéma (Après les calculs)

Comparaison Pression Partielle vs. Activité

Réflexions

On note que pour N₂ et H₂, l'activité est supérieure à la pression partielle (\(\gamma > 1\)), ce qui indique que les forces de répulsion dominent dans ces conditions. Pour NH₃, l'activité est inférieure (\(\gamma < 1\)), suggérant que les forces d'attraction sont plus significatives for cette molécule polaire.

Points de vigilance

Ne jamais oublier de diviser par \(P^\circ\). Même si sa valeur est 1, c'est ce qui rend l'activité adimensionnelle et le calcul rigoureux. Assurez-vous que \(P_i\) est bien exprimé en bar pour que la simplification soit correcte.

Points à retenir

- L'activité est la "pression corrigée" pour les gaz réels.

- Formule clé : \( a_i = (\gamma_i P_i) / P^\circ \).

- Si \( \gamma_i > 1 \), le gaz est "plus actif" que sa pression ne l'indique (répulsions).

- Si \( \gamma_i < 1 \), il est "moins actif" (attractions).

Le saviez-vous ?

Le concept d'activité a été introduit au début du 20ème siècle par le physico-chimiste américain Gilbert N. Lewis pour généraliser les lois de la thermodynamique des solutions idéales aux solutions réelles.

FAQ

Questions fréquentes sur ce point.

Résultat Final

A vous de jouer

Dans d'autres conditions, le coefficient d'activité de N₂ est de 1.15. Si sa pression partielle est de 60 bar, quelle est sa nouvelle activité ?

Question 2 : Établir l'expression littérale du quotient réactionnel, Q.

Principe

Le concept est d'appliquer la loi d'action de masse, qui est une description mathématique de l'état d'un système réactionnel. On exprime le rapport entre produits et réactifs, en pondérant chaque espèce par son poids dans l'équation bilan (son coefficient stœchiométrique).

Mini-Cours

Le quotient réactionnel Q est une mesure instantanée de la composition d'un mélange. Sa valeur, comparée à la constante d'équilibre K, permet de prédire le sens d'évolution du système. La loi d'action de masse stipule que pour une réaction \( \nu_A A + \nu_B B \rightleftharpoons \nu_C C + \nu_D D \), le quotient Q s'écrit \( Q = \frac{a_C^{\nu_C} a_D^{\nu_D}}{a_A^{\nu_A} a_B^{\nu_B}} \).

Remarque Pédagogique

Prenez toujours l'habitude d'écrire l'équation-bilan équilibrée sous vos yeux avant d'écrire l'expression de Q. C'est le meilleur moyen de ne pas se tromper dans les coefficients stœchiométriques qui deviennent des exposants.

Normes

La convention universelle, définie par l'IUPAC, est de toujours placer les activités des produits au numérateur et celles des réactifs au dénominateur.

Formule(s)

Équation de la réaction

Définition générale du quotient réactionnel

Hypothèses

L'unique hypothèse est que la réaction se déroule bien selon la stœchiométrie indiquée dans l'équation-bilan.

Donnée(s)

Les seules données nécessaires sont les coefficients stœchiométriques de l'équation : \( \nu_{\text{N}_2}=1 \), \( \nu_{\text{H}_2}=3 \), \( \nu_{\text{NH}_3}=2 \).

Astuces

Un moyen mnémotechnique simple : "les produits montent" (au numérateur). Pensez aussi à vérifier que vous avez bien utilisé toutes les espèces gazeuses ou en solution de l'équation.

Schéma (Avant les calculs)

Construction du Quotient Réactionnel : La Balance Chimique

Calcul(s)

Terme des produits

Terme des réactifs

Schéma (Après les calculs)

Expression finale de Q

Réflexions

L'expression montre que le quotient réactionnel est particulièrement sensible à l'activité de l'hydrogène, car elle intervient à la puissance 3. Une petite variation de \( a_{\text{H}_2} \) aura un impact beaucoup plus important sur Q qu'une variation similaire de \( a_{\text{N}_2} \).

Points de vigilance

L'erreur classique est d'oublier ou de se tromper dans les exposants. Soyez méthodique : écrivez chaque activité, puis ajoutez son coefficient stœchiométrique en exposant. Vérifiez l'équation une dernière fois.

Points à retenir

- Le quotient réactionnel Q mesure le rapport produits/réactifs à un instant t.

- Sa forme est : \( Q = \frac{\text{(Activités des Produits)}^{\text{coeff}}}{\text{(Activités des Réactifs)}^{\text{coeff}}} \).

- On utilise les activités (a) pour les systèmes réels.

Le saviez-vous ?

La loi d'action de masse a été formulée pour la première fois par les chimistes norvégiens Cato Guldberg et Peter Waage entre 1864 et 1879. Leurs travaux sont restés peu connus pendant des années avant d'être popularisés par van't Hoff.

FAQ

Questions fréquentes sur ce point.

Résultat Final

A vous de jouer

Quelle serait l'expression de Q pour la réaction de décomposition de l'ammoniac : \( 2\text{NH}_3\text{(g)} \rightleftharpoons \text{N}_2\text{(g)} + 3\text{H}_2\text{(g)} \) ?

La bonne réponse est : \( Q' = \frac{a_{\text{N}_2} \cdot a_{\text{H}_2}^3}{a_{\text{NH}_3}^2} \). C'est l'inverse de notre Q !

Question 3 : Calculer la valeur numérique de Q.

Principe

Le concept est de "photographier" la composition du réacteur à un instant donné en quantifiant le rapport produits/réactifs. On utilise pour cela les valeurs d'activité calculées à la première question et l'expression de Q établie à la deuxième.

Mini-Cours

La valeur numérique de Q est essentielle. Si Q < K (la constante d'équilibre), la réaction évoluera dans le sens direct pour former plus de produits. Si Q > K, elle évoluera dans le sens indirect. Si Q = K, le système est à l'équilibre et sa composition macroscopique ne change plus. Ici, nous calculons Q pour ensuite pouvoir calculer \( \Delta_rG \).

Remarque Pédagogique

Pour les calculs complexes avec des puissances et des notations scientifiques, décomposez votre calcul. Calculez d'abord le numérateur, puis le dénominateur, et enfin faites la division. Cela minimise les erreurs de saisie sur la calculatrice.

Formule(s)

Expression du quotient réactionnel

Hypothèses

On suppose que les valeurs d'activité calculées à la question 1 sont les bonnes valeurs pour le système à l'instant considéré.

Donnée(s)

- \( a_{\text{N}_2} = 55.0 \)

- \( a_{\text{H}_2} = 105.0 \)

- \( a_{\text{NH}_3} = 47.5 \)

Astuces

Avant même de calculer, on peut noter que le dénominateur contient un terme au cube (\(105^3\)) qui sera très grand. On s'attend donc à ce que Q soit un nombre petit, ce qui est un bon moyen de vérifier l'ordre de grandeur de son résultat final.

Schéma (Avant les calculs)

Injection des valeurs dans l'expression de Q

Calcul(s)

Application numérique

Schéma (Après les calculs)

Position de Q sur une échelle logarithmique

Réflexions

La valeur de Q est très faible (de l'ordre de \(10^{-5}\)). Cela signifie que le rapport [Produits]/[Réactifs] est très bas. Le mélange est donc, à cet instant, très majoritairement composé de réactifs (N₂ et H₂).

Points de vigilance

L'erreur la plus commune ici est une faute de frappe sur la calculatrice, en particulier en oubliant la puissance 3 sur l'activité de l'hydrogène. Vérifiez deux fois votre calcul !

Points à retenir

- Le calcul de Q est une simple application numérique une fois que les activités sont connues.

- L'ordre de grandeur de Q donne une première idée qualitative de la composition du mélange.

- Soyez rigoureux avec les puissances !

Le saviez-vous ?

Dans un réacteur industriel en fonctionnement continu, on cherche à maintenir des conditions (T, P, composition) telles que le système soit toujours dans un état où la réaction avance, c'est-à-dire où Q est maintenu inférieur à K.

FAQ

Questions fréquentes sur ce point.

Résultat Final

A vous de jouer

Si la pression de NH₃ doublait (et donc son activité devenait 95.0), quelle serait la nouvelle valeur de Q ?

Question 4 : Calculer l'enthalpie libre de réaction, \( \Delta_rG \).

Principe

Le concept physique est de calculer la "force motrice" réelle de la réaction dans les conditions actuelles. On part de la valeur de référence (\( \Delta_rG^\circ \)) et on la corrige en fonction de la composition actuelle du mélange (via le terme \(RT \ln Q\)) pour obtenir la vraie tendance de la réaction.

Mini-Cours

L'équation \( \Delta_rG = \Delta_rG^\circ + RT \ln Q \) est l'isotherme de van't Hoff. Elle est fondamentale car elle connecte la thermodynamique (grandeurs standards) à la composition réelle d'un système chimique. Le terme \(RT \ln Q\) représente l'écart de l'enthalpie libre par rapport à l'état standard dû à la composition du mélange.

Remarque Pédagogique

Visualisez \( \Delta_rG \) comme une pente sur une "colline" d'énergie libre. Si la pente est négative (\( \Delta_rG < 0 \)), le système "roule" spontanément vers les produits. Si elle est positive, il "roule" vers les réactifs. L'équilibre est atteint au creux de la vallée, où la pente est nulle (\( \Delta_rG = 0 \)).

Normes

L'utilisation de la constante des gaz parfaits R = 8.314 J·mol⁻¹·K⁻¹ et du Kelvin comme unité de température est une convention du Système International (SI).

Formule(s)

Isotherme de van't Hoff

Hypothèses

On suppose que la température T = 700 K est uniforme et constante pendant la transformation infinitésimale pour laquelle on calcule \( \Delta_rG \).

Donnée(s)

- \( \Delta_rG^\circ = +45.5 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \)

- R = 8.314 \( \text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \)

- T = 700 K

- \( Q = 3.544 \times 10^{-5} \)

Astuces

Comme Q est très inférieur à 1, son logarithme népérien sera négatif et grand en valeur absolue. Le terme correctif \(RT \ln Q\) sera donc fortement négatif. Il y a de fortes chances qu'il l'emporte sur le \( \Delta_rG^\circ \) positif.

Schéma (Avant les calculs)

Bilan Énergétique pour ΔrG

Calcul(s)

Étape 1 : Conversion des unités de \( \Delta_rG^\circ \)

Étape 2 : Calcul du terme correctif \(RT \ln(Q)\)

Étape 3 : Calcul final de \( \Delta_rG \)

Schéma (Après les calculs)

Profil d'Énergie Libre de la Réaction

Réflexions

Le résultat est très instructif : alors que la réaction n'est pas spontanée dans les conditions standards (\( \Delta_rG^\circ \) est positif), la composition actuelle du mélange (forte proportion de réactifs, Q très petit) la rend spontanée (\( \Delta_rG \) est négatif). C'est la pression élevée qui force le système à produire de l'ammoniac.

Points de vigilance

La principale source d'erreur est la conversion d'unités entre kJ et J. Une erreur ici conduirait à un résultat complètement faux, souvent d'un ordre de grandeur de 1000 ! Soyez toujours méticuleux sur ce point.

Points à retenir

- La spontanéité réelle dépend de \( \Delta_rG \), pas de \( \Delta_rG^\circ \).

- L'équation de van't Hoff est l'outil pour passer de l'un à l'autre.

- L'homogénéité des unités (tout en J ou tout en kJ) est CRUCIALE.

Le saviez-vous ?

Fritz Haber a calculé l'équilibre de cette réaction et a d'abord conclu qu'il était impossible de la réaliser. C'est en étudiant l'effet de la pression (via la loi de Le Chatelier et la thermodynamique des gaz réels) qu'il a compris que le procédé devenait viable à très haute pression, un défi technologique immense pour l'époque que Carl Bosch a su relever.

FAQ

Questions fréquentes sur ce point.

Résultat Final

A vous de jouer

En gardant Q constant, quelle serait la valeur de \( \Delta_rG \) (en kJ/mol) si le réacteur fonctionnait à 600 K au lieu de 700 K ?

Question 5 : Conclure sur le sens d'évolution spontanée.

Principe

Le critère de spontanéité d'une réaction à température et pression constantes est le signe de l'enthalpie libre de réaction \( \Delta_rG \), et non celui de la valeur standard \( \Delta_rG^\circ \).

Réflexions

Nous avons calculé une valeur de \( \Delta_rG \approx -14.1 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \). Cette valeur est négative.

Points à retenir

Une valeur de \( \Delta_rG < 0 \) indique que la réaction dégage de l'énergie libre et qu'elle peut donc se produire spontanément dans le sens de la formation des produits (sens direct).

Le saviez-vous ?

C'est précisément l'intérêt du procédé Haber-Bosch : bien que la réaction soit défavorisée dans les conditions standards à cette température (\( \Delta_rG^\circ > 0 \)), le fait de travailler à haute pression (ce qui augmente les activités des réactifs) permet de rendre le \( \Delta_rG \) négatif et donc la réaction spontanée et rentable !

Résultat Final

Outil Interactif : Simulateur de Spontanéité

Utilisez les curseurs pour faire varier la température et la pression partielle d'ammoniac dans le réacteur. Observez comment ces paramètres influencent le quotient réactionnel et, surtout, l'enthalpie libre de réaction \( \Delta_rG \), qui détermine si la production d'ammoniac est possible.

Paramètres d'Entrée

Résultats Clés

Quiz Final : Testez vos connaissances

1. Que représente l'activité chimique d'une espèce ?

2. Dans quel cas est-il crucial d'utiliser les activités plutôt que les pressions partielles ?

3. Par convention, quelle est l'activité d'un solide ou d'un liquide pur ?

4. Un \( \Delta_rG > 0 \) calculé pour une réaction signifie que :

5. Pour un gaz réel à haute pression, le coefficient d'activité (ou de fugacité) \( \gamma \) est :

Glossaire

- Activité chimique (a)

- Représente la concentration ou la pression "efficace" d'une espèce dans un mélange non-idéal. C'est une grandeur sans dimension qui remplace la concentration ou la pression partielle dans les calculs thermodynamiques précis.

- Coefficient d'activité (γ)

- Un facteur de correction sans dimension qui mesure l'écart d'une espèce par rapport à un comportement idéal. Pour un système idéal, γ = 1. Pour les gaz réels, on l'appelle souvent coefficient de fugacité.

- Enthalpie libre de réaction (ΔrG)

- Grandeur thermodynamique qui détermine la spontanéité d'une réaction à T et P constantes. Un ΔrG négatif indique une réaction spontanée.

- Quotient réactionnel (Q)

- Rapport, de même forme que la constante d'équilibre, entre les activités des produits et des réactifs à un instant donné, hors équilibre. La comparaison de Q à K indique le sens d'évolution du système.

D’autres exercices de Thermodynamique chimique:

0 commentaires