Potentiel Chimique et Fonction de Partition

Contexte : La Thermodynamique StatistiqueBranche de la physique qui utilise les statistiques pour expliquer les propriétés macroscopiques de la matière (température, pression) à partir du comportement de ses constituants microscopiques (atomes, molécules)..

Cet exercice explore un concept fondamental : comment les propriétés d'un système macroscopique, comme le nombre moyen de particules, peuvent être prédites en analysant les états énergétiques possibles de ses composants. Nous utiliserons l'ensemble grand canoniqueUn ensemble statistique décrivant un système qui peut échanger de l'énergie et des particules avec un grand réservoir. Sa température T et son potentiel chimique μ sont fixes., un outil puissant pour les systèmes ouverts.

Remarque Pédagogique : Cet exercice vous apprendra à construire la grande fonction de partition, pierre angulaire de l'ensemble grand canonique, et à l'utiliser pour dériver des grandeurs thermodynamiques essentielles comme le nombre moyen de particules.

Objectifs Pédagogiques

- Comprendre et construire la grande fonction de partition ( \(\mathcal{Z}\) ) pour un système simple.

- Savoir dériver le nombre moyen de particules ( \(\langle N \rangle\) ) à partir de \(\mathcal{Z}\).

- Analyser le comportement d'un système quantique simple aux limites de haute et basse température.

Données de l'étude

Modèle du Système à Deux Niveaux

Questions à traiter

- Déterminer l'expression de la grande fonction de partition \(\mathcal{Z}\) pour ce système.

- Calculer le nombre moyen de particules \(\langle N \rangle\) dans le système en fonction de \(\beta = 1/(k_B T)\) et \(\mu\).

- Analyser le comportement de \(\langle N \rangle\) dans la limite des basses températures (\(T \to 0\)).

- Analyser le comportement de \(\langle N \rangle\) dans la limite des hautes températures (\(T \to \infty\)).

Les bases sur l'Ensemble Grand Canonique

Lorsqu'un système peut échanger à la fois de l'énergie et des particules avec un réservoir, l'ensemble statistique approprié est le grand canonique. Toutes les propriétés thermodynamiques du système peuvent être dérivées d'une seule fonction : la grande fonction de partition \(\mathcal{Z}\).

1. La Grande Fonction de Partition (\(\mathcal{Z}\))

Elle est définie comme la somme sur tous les micro-états \(i\) possibles du système (pour tous les nombres de particules \(N\) possibles) des facteurs de Boltzmann-Gibbs :

\[ \mathcal{Z} = \sum_{i} e^{-\beta(E_i - \mu N_i)} \]

où \(\beta = 1/(k_B T)\), \(E_i\) est l'énergie du micro-état \(i\), et \(N_i\) est le nombre de particules dans ce même état.

2. Calcul des Grandeurs Moyennes

Le nombre moyen de particules \(\langle N \rangle\) est directement lié à la dérivée de \(\ln(\mathcal{Z})\) par rapport au potentiel chimique \(\mu\) :

\[ \langle N \rangle = \frac{1}{\beta} \frac{\partial \ln(\mathcal{Z})}{\partial \mu} \]

Correction : Potentiel Chimique et Fonction de Partition

Question 1 : Déterminer la grande fonction de partition \(\mathcal{Z}\)

Principe

Le concept physique est de sommer les "poids" statistiques de tous les états microscopiques possibles du système. Chaque poids, \(e^{-\beta(E - \mu N)}\), représente la probabilité relative d'un état d'énergie \(E\) et de nombre de particules \(N\). La fonction \(\mathcal{Z}\) est la somme normalisante qui contient toute l'information sur l'équilibre thermodynamique.

Mini-Cours

Pour construire \(\mathcal{Z}\), il faut un recensement exhaustif des micro-états. Un micro-état est défini par la configuration des particules sur les niveaux d'énergie. Comme les particules sont des fermions, le principe d'exclusion de Pauli s'applique : chaque niveau (\(\epsilon_1\) ou \(\epsilon_2\)) peut être soit vide, soit occupé par une seule particule. Les états possibles sont donc :

- (N=0, E=0) : Système vide.

- (N=1, E=0) : Une particule sur le niveau \(\epsilon_1\).

- (N=1, E=\(\epsilon\)) : Une particule sur le niveau \(\epsilon_2\).

- (N=2, E=\(\epsilon\)) : Une particule sur \(\epsilon_1\) et une sur \(\epsilon_2\).

Remarque Pédagogique

L'approche la plus sûre est d'être systématique. Listez d'abord les nombres de particules possibles (de 0 jusqu'au maximum), puis pour chaque N, listez toutes les répartitions possibles des particules sur les niveaux d'énergie. Ne négligez jamais l'état vide (N=0), c'est un état tout aussi physique que les autres dans l'ensemble grand canonique !

Normes

Ce calcul ne fait pas appel à une norme d'ingénierie, mais aux principes fondamentaux de la physique statistique établis par J.W. Gibbs. La construction de \(\mathcal{Z}\) est le point de départ standard pour l'analyse de tout système à l'équilibre dans l'ensemble grand canonique.

Formule(s)

Formule générale de la grande fonction de partition :

Hypothèses

Le calcul repose sur plusieurs hypothèses clés :

- Le système est en équilibre thermique et chimique avec un réservoir (T et \(\mu\) sont constants).

- Les particules sont des fermions indiscernables et n'interagissent pas entre elles.

- Les seuls niveaux d'énergie accessibles sont \(\epsilon_1=0\) et \(\epsilon_2=\epsilon\).

Donnée(s)

| Paramètre | Symbole | Description |

|---|---|---|

| \(\text{Niveaux d'énergie}\) | \(\epsilon_1, \epsilon_2\) | 0 et \(\epsilon > 0\) |

| \(\text{Type de particule}\) | - | \(\text{Fermions}\) |

Astuces

Pour des particules sans interaction, la grande fonction de partition peut se factoriser sur les niveaux d'énergie : \(\mathcal{Z} = \prod_k \mathcal{Z}_k\), où \(\mathcal{Z}_k = \sum_{n_k} e^{-\beta n_k(\epsilon_k - \mu)}\) est la fonction de partition pour le niveau \(k\). Ici, pour un fermion, \(n_k\) ne peut être que 0 ou 1. Donc \(\mathcal{Z}_1 = 1 + e^{-\beta(0-\mu)}\) et \(\mathcal{Z}_2 = 1 + e^{-\beta(\epsilon-\mu)}\). Le produit \(\mathcal{Z} = \mathcal{Z}_1 \mathcal{Z}_2\) redonne bien le même résultat.

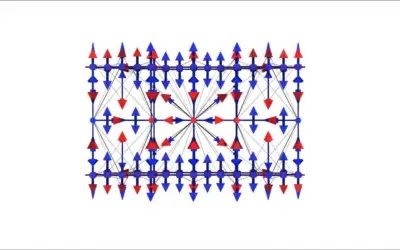

Schéma (Avant les calculs)

Les 4 micro-états possibles du système

Calcul(s)

Contribution de l'État 1 (N=0, E=0) :

Contribution de l'État 2 (N=1, E=0) :

Contribution de l'État 3 (N=1, E=\(\epsilon\)) :

Contribution de l'État 4 (N=2, E=\(\epsilon\)) :

Somme des contributions :

Schéma (Après les calculs)

Composition de la Fonction de Partition

Réflexions

L'expression de \(\mathcal{Z}\) est la clé de voûte de l'exercice. Elle encode la compétition entre l'énergie (termes en \(\epsilon\)), le coût en particules (termes en \(\mu\)) et l'agitation thermique (facteur \(\beta\)). Si \(\mu\) est grand et positif, les termes avec un N élevé seront favorisés. Si T est faible (\(\beta\) grand), les termes de basse énergie \(E\) domineront.

Points de vigilance

La principale erreur est d'oublier un état ou de mal appliquer les règles quantiques. Ici, avec des fermions, si on avait un état avec deux particules sur le même niveau, le calcul serait faux. Une autre erreur classique est une faute de signe dans l'exposant \(-\beta(E_i - \mu N_i)\).

Points à retenir

Pour calculer \(\mathcal{Z}\) pour des particules sans interaction : 1. Identifier les niveaux d'énergie. 2. Appliquer les règles d'occupation (Pauli pour les fermions). 3. Lister tous les micro-états (N, E) possibles. 4. Sommer les poids de Boltzmann-Gibbs \(e^{\beta(\mu N - E)}\) de chaque état.

Le saviez-vous ?

Le concept d' "ensemble statistique" a été introduit par Josiah Willard Gibbs vers 1902. Il a réalisé qu'au lieu de suivre la trajectoire complexe d'un seul système, il était plus simple d'imaginer une collection infinie de systèmes identiques dans toutes leurs configurations possibles, puis de calculer des moyennes sur cet ensemble. C'est le fondement de la mécanique statistique moderne.

FAQ

Résultat Final

A vous de jouer

Supposez que le niveau excité a une dégénérescence de 2 (il y a deux états distincts à la même énergie \(\epsilon\)). Comment l'expression de \(\mathcal{Z}\) serait-elle modifiée ?

Question 2 : Calculer le nombre moyen de particules \(\langle N \rangle\)

Principe

Le nombre moyen de particules, \(\langle N \rangle\), est une moyenne de N sur tous les micro-états possibles, pondérée par la probabilité de chaque état. La physique statistique nous donne un outil mathématique puissant pour calculer cette moyenne directement à partir de \(\mathcal{Z}\), via une dérivation par rapport au potentiel chimique \(\mu\).

Mini-Cours

La probabilité d'un micro-état \(i\) est \(P_i = e^{-\beta(E_i - \mu N_i)} / \mathcal{Z}\). La valeur moyenne d'une grandeur \(A\) est \(\langle A \rangle = \sum_i A_i P_i\). Pour \(A=N\), on a \(\langle N \rangle = \sum_i N_i P_i\). On peut montrer que cette somme est mathématiquement équivalente à l'expression \( (1/\beta) \partial \ln(\mathcal{Z}) / \partial \mu \). La dérivation "extrait" les facteurs \(N_i\) de l'exponentielle.

Remarque Pédagogique

Pensez à \(\ln(\mathcal{Z})\) comme à une "fonction génératrice". Ses dérivées par rapport aux différentes variables (\(\beta\), \(\mu\)) "génèrent" les grandeurs thermodynamiques moyennes (énergie, nombre de particules, etc.). C'est un raccourci très élégant. Pour le calcul, utilisez la règle de la chaîne : la dérivée de \(\ln(u)\) est \(u'/u\).

Normes

Il ne s'agit pas d'une norme mais d'une relation fondamentale du formalisme grand canonique. C'est une définition mathématique de la valeur moyenne dans ce cadre statistique.

Formule(s)

Formule de dérivation du nombre moyen de particules :

Hypothèses

Cette formule est universelle pour tout système à l'équilibre décrit par l'ensemble grand canonique, à condition que \(\mathcal{Z}\) soit une fonction continue et dérivable par rapport à \(\mu\), ce qui est le cas ici.

Donnée(s)

Expression de \(\mathcal{Z}\) :

Astuces

Pour éviter les erreurs, on peut regrouper les termes en \(\mu\) dans les exposants avant de dériver : \( \mathcal{Z} = 1 + e^{\beta\mu} + e^{\beta\mu}e^{-\beta\epsilon} + e^{2\beta\mu}e^{-\beta\epsilon} \). La dérivation par rapport à \(\mu\) devient alors plus simple, car elle ne porte que sur les termes \(e^{k\beta\mu}\).

Schéma (Avant les calculs)

Relation entre Z et ⟨N⟩

Calcul(s)

Étape 1 : Calcul de la dérivée de \(\mathcal{Z}\) par rapport à \(\mu\) :

Étape 2 : Application de la formule de \(\langle N \rangle\) :

Schéma (Après les calculs)

⟨N⟩ comme moyenne pondérée

Réflexions

La formule obtenue est complexe, mais physiquement juste. On voit que le numérateur est une somme de termes où chaque état est pondéré par son nombre de particules (0 pour le terme "1", 1 pour les termes en \(e^{\beta\mu}\) et \(e^{-\beta(\epsilon-\mu)}\), 2 pour le terme en \(e^{-\beta(\epsilon-2\mu)}\)). C'est bien la définition d'une moyenne pondérée.

Points de vigilance

L'erreur la plus fréquente est de se tromper dans la dérivation des exponentielles, en particulier avec les signes et les facteurs \(\beta\). Une autre erreur est d'oublier de diviser par \(\mathcal{Z}\) à la fin (si on a calculé \(\partial\mathcal{Z}/\partial\mu\) et non \(\partial\ln(\mathcal{Z})/\partial\mu\)).

Points à retenir

La relation entre une grandeur thermodynamique moyenne et une dérivée de \(\ln(\mathcal{Z})\) est un résultat central de la physique statistique. Retenez : la dérivation par rapport à \(\mu\) donne le nombre de particules, la dérivation par rapport à \(\beta\) (ou T) donne l'énergie.

Le saviez-vous ?

Le potentiel chimique a été introduit par Gibbs. Il l'appelait la "force d'échappement" (escaping tendency) d'une substance. Une substance s'écoule spontanément d'une région de haut potentiel chimique vers une région de bas potentiel, de la même manière que la chaleur s'écoule du chaud vers le froid.

FAQ

Résultat Final

A vous de jouer

En utilisant une formule similaire, \( \langle E \rangle = - \frac{\partial \ln(\mathcal{Z})}{\partial \beta} \), essayez de trouver l'expression de l'énergie moyenne du système. Quel est le terme qui apparaît au numérateur ?

Question 3 : Comportement à basse température (\(T \to 0\))

Principe

La limite \(T \to 0\) correspond à \(\beta \to \infty\). Dans cette limite, les termes exponentiels vont soit tendre vers 0, soit diverger vers l'infini. Le terme dominant dans les sommes (numérateur et dénominateur) est celui avec l'exposant le plus grand (le moins négatif).

Analyse

L'exposant de chaque terme est de la forme \(\beta(\mu N - E)\). À \(\beta \to \infty\), le terme dominant est celui qui maximise la quantité \((\mu N - E)\). Nous devons comparer cette valeur pour les quatre états possibles.

- État (N=0, E=0) : \(\mu N - E = 0\)

- État (N=1, E=0) : \(\mu N - E = \mu\)

- État (N=1, E=\(\epsilon\)) : \(\mu N - E = \mu - \epsilon\)

- État (N=2, E=\(\epsilon\)) : \(\mu N - E = 2\mu - \epsilon\)

Réflexions

Le comportement du système dépend de la valeur de \(\mu\) par rapport à \(0\) et \(\epsilon\). C'est le potentiel chimique qui fixe le nombre de particules à l'équilibre.

Cas 1 : \(\mu < 0\)

Le terme maximal est 0 (pour N=0). Tous les autres termes tendent vers 0. \(\langle N \rangle \to 0/1 = 0\). Le système est vide.

Cas 2 : \(0 < \mu < \epsilon\)

Le terme maximal est \(\mu > 0\) (pour N=1, E=0). Le système se remplit avec une particule dans l'état fondamental. \(\langle N \rangle \to 1\).

Cas 3 : \(\mu > \epsilon\)

On doit comparer \( \mu \) et \( 2\mu - \epsilon \). Comme \( \mu > \epsilon \), alors \( \mu - \epsilon > 0 \) donc \( 2\mu - \epsilon > \mu \). Le terme dominant est \(2\mu - \epsilon\) (pour N=2). Le système se remplit complètement. \(\langle N \rangle \to 2\).

Résultat Final

Question 4 : Comportement à haute température (\(T \to \infty\))

Principe

Physiquement, la limite des hautes températures (\(T \to \infty\)) signifie que l'énergie d'agitation thermique (\(\sim k_B T\)) devient immense par rapport aux écarts d'énergie du système (\(\epsilon\)) et au potentiel chimique (\(\mu\)). L'énergie n'est plus un frein : tous les états, même les plus énergétiques ou les plus peuplés, deviennent accessibles avec des probabilités comparables.

Mini-Cours

Mathématiquement, la limite \(T \to \infty\) correspond à \(\beta = 1/(k_B T) \to 0\). Dans cette situation, l'argument de toutes les exponentielles, qui est proportionnel à \(\beta\), tend vers zéro. On peut alors utiliser l'approximation \(e^x \approx 1\) pour \(x \to 0\). Cela signifie que tous les poids de Boltzmann \(e^{-\beta(E_i - \mu N_i)}\) tendent vers 1.

Remarque Pédagogique

Face à une limite en température, ayez le réflexe de traduire en \(\beta\). \(\beta \to \infty\) pour les basses T (les petites énergies gagnent) et \(\beta \to 0\) pour les hautes T (tout le monde est à égalité). C'est souvent plus simple de manipuler \(\beta\) dans les calculs de limites.

Normes

Cette analyse est un exemple standard du principe de haute température en mécanique statistique, parfois lié au second principe de la thermodynamique : à haute température, le système tend à maximiser son entropie en explorant le plus grand nombre de micro-états possible.

Formule(s)

Limite fondamentale de l'exponentielle :

Hypothèses

Nous supposons que le modèle à deux niveaux reste valide même lorsque l'énergie thermique \(k_B T\) est très grande. Dans un vrai système, de nouveaux niveaux d'énergie pourraient devenir accessibles à très haute température.

Donnée(s)

Expression de \(\langle N \rangle\) :

Astuces

Plutôt que d'utiliser des développements limités compliqués, il suffit de remplacer chaque terme exponentiel par 1, puisque leur argument tend vers 0. C'est la méthode la plus rapide et la plus directe pour cette limite.

Schéma (Avant les calculs)

Équiprobabilité des états à haute température

Calcul(s)

Calcul de la limite de \(\langle N \rangle\) lorsque \(\beta \to 0\) :

Schéma (Après les calculs)

Comportement Asymptotique de ⟨N⟩

Réflexions

Ce résultat est profond : à très haute température, le système perd sa "personnalité" quantique et énergétique. Les détails (\(\mu\), \(\epsilon\)) deviennent insignifiants. Le système se comporte comme s'il tirait au hasard l'un des 4 états possibles. La moyenne du nombre de particules sur ces 4 états est \((0+1+1+2)/4 = 1\). L'entropie domine le comportement du système.

Points de vigilance

Ne pas confondre la limite \(T \to \infty\) avec la limite \(\mu \to \infty\). Une haute température rend tous les états équiprobables. Un grand potentiel chimique favorise les états avec un grand nombre de particules. Les deux effets sont très différents.

Points à retenir

La limite de haute température (\(T \to \infty\) ou \(\beta \to 0\)) en mécanique statistique correspond à la limite d'équiprobabilité. La valeur moyenne de toute grandeur devient alors une simple moyenne arithmétique sur tous les états accessibles du système.

Le saviez-vous ?

Le concept de "mort thermique de l'Univers" est une hypothèse cosmologique qui découle de cette idée. Si l'Univers continue son expansion indéfiniment, il pourrait atteindre un état de température et de densité si faibles (proche du zéro absolu), ou au contraire un état final d'entropie maximale où toute l'énergie est uniformément répartie, rendant tout travail thermodynamique impossible.

FAQ

Résultat Final

A vous de jouer

Dans la même limite de haute température, que vaudrait l'énergie moyenne \(\langle E \rangle\) ? (Rappel : les énergies possibles sont 0, 0, \(\epsilon\), \(\epsilon\)). Entrez votre réponse en fonction de \(\epsilon\).

Outil Interactif : Occupation Moyenne

Ce simulateur vous permet de visualiser comment le nombre moyen de particules \(\langle N \rangle\) dans le système varie en fonction de la température, pour des valeurs données de l'écart d'énergie \(\epsilon\) et du potentiel chimique \(\mu\).

Paramètres d'Entrée

Résultats Limites

Quiz Final : Testez vos connaissances

1. L'ensemble grand canonique est utilisé pour un système qui...

2. Un potentiel chimique \(\mu\) élevé favorise...

3. Dans la limite \(T \to 0\), un système tend à occuper l'état qui...

4. Que vaut \(\langle N \rangle\) à haute température pour notre système ?

5. Le principe d'exclusion de Pauli pour les fermions implique que...

Glossaire

- Potentiel Chimique (\(\mu\))

- Grandeur intensive qui mesure la variation d'énergie d'un système lorsqu'une particule y est ajoutée à volume et entropie constants. Il gouverne l'échange de particules entre systèmes.

- Grande Fonction de Partition (\(\mathcal{Z}\))

- Somme des poids statistiques de tous les micro-états possibles d'un système dans l'ensemble grand canonique. Elle contient toute l'information thermodynamique du système.

- Ensemble Grand Canonique

- Collection théorique de copies d'un système, toutes en contact avec un réservoir de chaleur et de particules, leur permettant d'échanger énergie et matière. \(T\), \(V\) et \(\mu\) sont fixes.

- Fermion

- Une particule qui suit la statistique de Fermi-Dirac et le principe d'exclusion de Pauli, stipulant que deux fermions identiques ne peuvent occuper le même état quantique en même temps.

D’autres exercices de Thermodynamique statistique:

0 commentaires