Étude Thermodynamique d'un Cycle de Stirling Idéal

Contexte : Le Moteur StirlingUn moteur à combustion externe qui fonctionne par expansion et compression cycliques d'un gaz, le fluide de travail, à différentes températures..

Inventé en 1816 par Robert Stirling, ce moteur se distingue par son potentiel de haut rendement et sa capacité à utiliser n'importe quelle source de chaleur externe. Dans cet exercice, nous allons analyser un cycle de Stirling idéal, décomposé en quatre transformations thermodynamiques, afin de comprendre ses principes de fonctionnement et de calculer ses performances énergétiques. Nous modéliserons le fluide de travail comme un gaz parfait.

Remarque Pédagogique : Cet exercice vous permettra d'appliquer le premier principe de la thermodynamique à des transformations classiques (isotherme, isochore) et d'évaluer le rendement d'un cycle moteur, une compétence fondamentale en ingénierie énergétique.

Objectifs Pédagogiques

- Appliquer la loi des gaz parfaits pour déterminer les états du système.

- Calculer le travail et le transfert thermique pour des transformations isothermes et isochores.

- Calculer le travail total et le rendement d'un cycle thermodynamique.

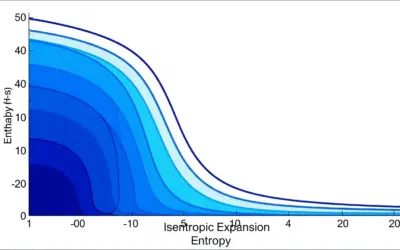

- Représenter et interpréter un cycle moteur dans un diagramme de Clapeyron (P-V).

Données de l'étude

Diagramme du Cycle

Cycle de Stirling dans le diagramme de Clapeyron (P-V)

| Nom du Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Température de la source froide | \(T_1\) | 300 | K |

| Température de la source chaude | \(T_2\) | 800 | K |

| Volume minimal | \(V_{\text{min}}\) | 2 | L |

| Volume maximal | \(V_{\text{max}}\) | 10 | L |

| Constante des gaz parfaits | \(R\) | 8.314 | J·mol⁻¹·K⁻¹ |

| Capacité thermique à volume constant | \(C_v\) | \(\frac{5}{2}R\) | J·mol⁻¹·K⁻¹ |

Questions à traiter

- Calculer la pression, le volume et la température pour chacun des quatre points (1, 2, 3, 4) du cycle.

- Pour la compression isotherme (1 → 2), calculer le travail \(W_{12}\) et le transfert thermique \(Q_{12}\).

- Pour la détente isotherme (3 → 4), calculer le travail \(W_{34}\) et le transfert thermique \(Q_{34}\).

- Calculer le travail total du cycle \(W_{\text{cycle}}\) et le transfert thermique total reçu de la source chaude \(Q_{\text{chaud}}\).

- En déduire le rendement \(\eta\) du moteur de Stirling et le comparer au rendement de Carnot \(\eta_C\) opérant entre les mêmes températures.

Les bases de la Thermodynamique

Pour résoudre cet exercice, quelques concepts clés de la thermodynamique des gaz parfaits sont nécessaires.

1. Loi des Gaz Parfaits

Elle relie la pression (P), le volume (V), la quantité de matière (n) et la température (T) d'un gaz.

\[ PV = nRT \]

2. Premier Principe de la Thermodynamique

La variation de l'énergie interne (\(\Delta U\)) d'un système est égale à la somme du travail (W) et du transfert thermique (Q) échangés avec l'extérieur.

\[ \Delta U = W + Q \]

Pour un gaz parfait, la variation d'énergie interne ne dépend que de la température : \(\Delta U = n C_v \Delta T\).

3. Travail et Chaleur pour des transformations types

- Transformation isotherme (\(T=\text{cte}\)) : \(\Delta U = 0 \Rightarrow Q = -W\). Le travail des forces de pression est \(W = - \int P dV = nRT \ln\left(\frac{V_{\text{i}}}{V_{\text{f}}}\right)\).

- Transformation isochore (\(V=\text{cte}\)) : \(W = 0\). Le transfert thermique est \(Q = \Delta U = n C_v \Delta T\).

Correction : Étude Thermodynamique d'un Cycle de Stirling Idéal

Question 1 : Calcul des coordonnées thermodynamiques (P, V, T) des points 1, 2, 3 et 4.

Principe

L'objectif est de déterminer l'ensemble des trois variables d'état (Pression, Volume, Température) pour chaque point clé du cycle. L'état d'un système thermodynamique à l'équilibre est entièrement défini si l'on connaît deux de ces variables, la troisième pouvant être déduite de l'équation d'état.

Mini-Cours

L'équation d'état d'un gaz parfait, \(PV = nRT\), est la relation fondamentale qui lie ses propriétés macroscopiques. Elle décrit comment le gaz se comporte sous l'effet de changements de pression, de volume ou de température. Chaque point du cycle (1, 2, 3, 4) représente un état d'équilibre unique, et ses coordonnées (P, V, T) doivent satisfaire cette équation.

Remarque Pédagogique

Pour aborder ce type de question, la meilleure méthode est de construire un tableau récapitulatif des états. Listez les points 1, 2, 3, 4 et pour chacun, remplissez les valeurs de P, V, T que vous connaissez. Les cases vides sont les inconnues à déterminer. Cela permet de visualiser clairement ce qui est connu et ce qui doit être calculé.

Normes

Il ne s'agit pas de normes industrielles ici, mais de conventions scientifiques fondamentales. Nous utilisons le Système International d'unités (SI) pour tous les calculs : le volume en mètres cubes (m³), la pression en Pascals (Pa), et la température en Kelvin (K). Le respect de ces conventions est impératif pour la cohérence des calculs.

Formule(s)

Formule de la loi des gaz parfaits

Hypothèses

Le cadre de notre calcul repose sur deux hypothèses majeures : 1) L'air se comporte comme un gaz parfait. 2) Les quatre transformations du cycle sont quasi-statiques (réversibles), ce qui signifie que le système est considéré comme étant à l'équilibre à chaque instant de la transformation.

Donnée(s)

Nous rassemblons les données de l'énoncé en convertissant les unités pour qu'elles soient compatibles avec le SI.

- \(n = 1 \text{ mol}\)

- \(R = 8.314 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}\)

- \(T_1 = T_2 = T_{\text{froid}} = 300 \text{ K}\)

- \(T_3 = T_4 = T_{\text{chaud}} = 800 \text{ K}\)

- \(V_2 = V_3 = V_{\text{min}} = 2 \text{ L} = 2 \times 10^{-3} \text{ m}^3\)

- \(V_1 = V_4 = V_{\text{max}} = 10 \text{ L} = 10 \times 10^{-3} \text{ m}^3\)

Astuces

Pour vérifier rapidement la cohérence de vos résultats, souvenez-vous que dans un diagramme P-V, la pression la plus haute (\(P_{\text{max}}\)) doit se trouver au point de plus petit volume et de plus haute température (Point 3), et la pression la plus basse (\(P_{\text{min}}\)) au point de plus grand volume et de plus basse température (Point 1).

Schéma (Avant les calculs)

Représentation du cycle avant le calcul des pressions

Calcul(s)

Calcul de la pression au Point 1

Calcul de la pression au Point 2

Calcul de la pression au Point 3

Calcul de la pression au Point 4

Schéma (Après les calculs)

Diagramme P-V avec les valeurs calculées

Réflexions

Les résultats sont cohérents avec le diagramme P-V. Lors de la compression isotherme (1→2), la pression est multipliée par 5, tout comme le volume a été divisé par 5. Lors du chauffage isochore (2→3), la pression augmente dans le même rapport que la température absolue (800/300 ≈ 2.67), ce qui est attendu (\(P/T = \text{cte}\)).

Points de vigilance

L'erreur la plus commune est l'oubli de conversion des unités. Utiliser le volume en Litres au lieu de m³ est une erreur fréquente qui fausse tous les résultats de pression. De même, la température doit impérativement être en Kelvin.

Points à retenir

Pour déterminer l'état d'un gaz parfait, il suffit de connaître deux variables d'état (P, V, ou T). La troisième est toujours accessible via la loi des gaz parfaits \(PV=nRT\). C'est le fondement de l'analyse des cycles thermodynamiques.

Le saviez-vous ?

L'équation des gaz parfaits est une synthèse de plusieurs lois découvertes empiriquement : la loi de Boyle-Mariotte (\(PV=\text{cte}\) à \(T\) cte), la loi de Charles (\(V/T=\text{cte}\) à \(P\) cte), et la loi de Gay-Lussac (\(P/T=\text{cte}\) à \(V\) cte). Émile Clapeyron fut le premier à les combiner en une seule équation en 1834.

FAQ

Questions fréquentes sur cette étape.

Résultat Final

A vous de jouer

Si le système contenait 2 moles de gaz au lieu de 1, quelle serait la pression au point 1 ?

Question 2 : Calcul de \(W_{12}\) et \(Q_{12}\) pour la compression isotherme (1 → 2).

Principe

La transformation (1 → 2) est une compression à température constante. Selon le premier principe de la thermodynamique, pour un gaz parfait subissant une transformation isotherme, sa variation d'énergie interne est nulle (\(\Delta U = 0\)). Toute l'énergie fournie au gaz sous forme de travail doit être évacuée sous forme de chaleur pour maintenir sa température constante.

Mini-Cours

Le travail des forces de pression pour une transformation réversible est donné par \(W = -\int_{V_{\text{i}}}^{V_{\text{f}}} P dV\). Dans le cas d'une isotherme, on peut remplacer P par \(nRT/V\) (depuis l'équation des gaz parfaits). L'intégration de \(1/V\) donne un logarithme népérien, menant à la formule du travail isotherme. La relation \(\Delta U = W + Q = 0\) est une conséquence directe du fait que pour un gaz parfait, \(U\) ne dépend que de \(T\).

Remarque Pédagogique

Visualisez cette étape : vous poussez un piston pour comprimer un gaz. Pour que le gaz ne s'échauffe pas, il faut le refroidir en même temps. Le travail que vous fournissez (\(W>0\)) est exactement égal à la chaleur que le système doit évacuer (\(Q<0\)).

Normes

La convention de signe utilisée est celle de l'ingénieur : ce qui est reçu par le système (travail ou chaleur) est compté positivement. Ce qui est fourni par le système est compté négativement. Ainsi, un travail de compression est positif et un travail de détente est négatif.

Formule(s)

Formule du travail isotherme

Relation Chaleur-Travail (isotherme)

Hypothèses

La transformation est supposée réversible (quasi-statique), ce qui permet d'utiliser la formule intégrale du travail. Le contact thermique avec la source froide est parfait, assurant une température constante tout au long du processus.

Donnée(s)

On utilise les données pertinentes pour cette question :

- \(n = 1 \text{ mol}\)

- \(R = 8.314 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}\)

- \(T_1 = 300 \text{ K}\)

- \(V_1 = 10 \times 10^{-3} \text{ m}^3\)

- \(V_2 = 2 \times 10^{-3} \text{ m}^3\)

Astuces

Une bonne manière de vérifier le signe de votre travail est de regarder le logarithme. Pour une compression, \(V_{\text{initial}} > V_{\text{final}}\), donc le rapport \(V_{\text{i}}/V_{\text{f}}\) est supérieur à 1 et son logarithme est positif. Le travail sera donc positif. L'inverse est vrai pour une détente.

Schéma (Avant les calculs)

Aire sous la courbe pour la compression 1 → 2

Calcul(s)

Calcul du travail \(W_{12}\)

Calcul du transfert thermique \(Q_{12}\)

Schéma (Après les calculs)

Flux d'énergie pour la compression 1 → 2

Réflexions

Le système (le gaz) reçoit 4014 J d'énergie mécanique. Pour ne pas voir son énergie interne (et donc sa température) augmenter, il doit évacuer exactement 4014 J d'énergie thermique vers la source froide. L'énergie ne fait que transiter à travers le système.

Points de vigilance

Attention à la formule du travail. Certains cours utilisent \(W = -\int P dV\), d'autres \(W = \int P dV\). La formule que nous utilisons, \(W = nRT \ln(V_{\text{i}}/V_{\text{f}})\), est cohérente avec la convention \(\Delta U = W+Q\) et le travail reçu par le système. Soyez constant dans vos conventions.

Points à retenir

Pour une transformation isotherme d'un gaz parfait : \(\Delta U = 0\) et \(Q = -W\). C'est une propriété fondamentale et très utile pour l'étude des cycles.

Le saviez-vous ?

Le logarithme est apparu en thermodynamique avec les travaux de Sadi Carnot. Il a montré que l'efficacité maximale d'un moteur dépendait du logarithme des rapports de volume, une idée révolutionnaire pour l'époque qui a ouvert la voie à la quantification de l'énergie et de l'entropie.

FAQ

Questions fréquentes sur cette étape.

Résultat Final

A vous de jouer

Si le volume final de la compression était de 1 L au lieu de 2 L, quel serait le travail reçu \(W_{12}\) ?

Question 3 : Calcul de \(W_{34}\) et \(Q_{34}\) pour la détente isotherme (3 → 4).

Principe

Cette transformation est le miroir de la précédente, mais à une température plus élevée. C'est une détente isotherme, la phase "motrice" du cycle où le gaz produit du travail. Puisque \(\Delta U = 0\), l'énergie nécessaire pour ce travail est puisée intégralement à la source chaude sous forme de chaleur.

Mini-Cours

Les principes physiques et les formules sont identiques à ceux de la compression isotherme. La seule différence réside dans les valeurs des variables d'état (température plus élevée, détente au lieu de compression). Le travail sera fourni par le système (\(W<0\)) et la chaleur sera reçue (\(Q>0\)).

Remarque Pédagogique

C'est ici que le moteur "gagne" de l'énergie. Le gaz chaud a une pression élevée et en se détendant, il pousse le piston avec plus de force que ce qu'il a fallu pour le comprimer à froid. La différence entre le travail fourni ici et le travail reçu à l'étape précédente constituera le travail net du cycle.

Normes

La convention de signe reste la même. Comme le gaz se détend, il fournit du travail au milieu extérieur, donc le travail \(W_{34}\) doit être négatif.

Formule(s)

Formule du travail isotherme

Relation Chaleur-Travail (isotherme)

Hypothèses

La transformation est supposée réversible et le contact avec la source chaude est parfait pour garantir que la température reste constante à \(T_2\).

Donnée(s)

On utilise les données pertinentes pour cette question :

- \(n = 1 \text{ mol}\)

- \(R = 8.314 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}\)

- \(T_2 = 800 \text{ K}\)

- \(V_3 = 2 \times 10^{-3} \text{ m}^3\)

- \(V_4 = 10 \times 10^{-3} \text{ m}^3\)

Astuces

Le rapport des volumes \(V_3/V_4\) est l'inverse du rapport \(V_1/V_2\). Ainsi, \(\ln(V_3/V_4) = \ln(V_2/V_1) = -\ln(V_1/V_2)\). On peut donc calculer le travail comme \(W_{34} = - nRT_2 \ln(V_4/V_3)\). Cela évite de calculer le logarithme d'un nombre inférieur à 1.

Schéma (Avant les calculs)

Aire sous la courbe pour la détente 3 → 4

Calcul(s)

Calcul du travail \(W_{34}\)

Calcul du transfert thermique \(Q_{34}\)

Schéma (Après les calculs)

Flux d'énergie pour la détente 3 → 4

Réflexions

Le gaz fournit 10705 J de travail au milieu extérieur. Pour ce faire, il doit absorber 10705 J de chaleur à la source chaude. Le moteur convertit intégralement la chaleur en travail pendant cette phase.

Points de vigilance

Assurez-vous d'utiliser la bonne température (\(T_2=800K\)) pour cette transformation. Une erreur fréquente est de réutiliser la température de la transformation précédente par inadvertance.

Points à retenir

La phase de détente isotherme est la phase "productive" du cycle moteur. C'est durant cette étape que l'énergie thermique de la source chaude est convertie en travail mécanique utile.

Le saviez-vous ?

Les moteurs Stirling sont envisagés pour des applications spatiales par la NASA. Leur haut rendement et leur capacité à utiliser des sources de chaleur sans combustion (comme la chaleur d'un radio-isotope) les rendent idéaux pour les longues missions d'exploration spatiale où la fiabilité et l'efficacité sont cruciales.

FAQ

Questions fréquentes sur cette étape.

Résultat Final

A vous de jouer

Si la température de la source chaude était de 1000 K, quel serait le travail \(W_{34}\) fourni ?

Question 4 : Calculer le travail total \(W_{\text{cycle}}\) et la chaleur \(Q_{\text{chaud}}\).

Principe

Le travail total (ou travail net) sur un cycle est la somme algébrique des travaux échangés pendant chaque transformation. Pour la chaleur, on s'intéresse à \(Q_{\text{chaud}}\), qui représente le coût énergétique total du cycle : c'est la somme de toutes les chaleurs reçues par le système depuis une source externe (la source chaude).

Mini-Cours

Le premier principe appliqué à un cycle complet stipule que la variation d'énergie interne est nulle (\(\Delta U_{\text{cycle}} = 0\)), car le système revient à son état initial. Par conséquent, \(W_{\text{cycle}} + Q_{\text{cycle}} = 0\), soit \(W_{\text{cycle}} = -Q_{\text{cycle}}\). Le travail net du cycle est donc égal à l'opposé de la chaleur nette échangée. \(Q_{\text{cycle}}\) est la somme de la chaleur reçue de la source chaude (\(Q_{\text{chaud}} > 0\)) et de la chaleur cédée à la source froide (\(Q_{\text{froid}} < 0\)).

Remarque Pédagogique

Pensez au cycle comme à un bilan financier. \(Q_{\text{chaud}}\) est le revenu, \(|Q_{\text{froid}}|\) est la dépense inévitable, et \(|W_{\text{cycle}}|\) est le bénéfice. On ne peut pas convertir tout le revenu en bénéfice ; une partie doit toujours être "perdue" (cédée à la source froide), c'est une conséquence du second principe de la thermodynamique.

Normes

Cet exercice suit la thermodynamique classique. Dans un moteur Stirling réel, l'analyse inclurait des normes d'ingénierie pour les pertes par frottement, les transferts de chaleur imparfaits et l'efficacité du régénérateur, qui ne sont pas considérées ici.

Formule(s)

Bilan du travail sur le cycle

Bilan de la chaleur puisée à la source chaude

Hypothèses

On suppose un régénérateur parfait. Cela signifie que la chaleur \(Q_{41}\) cédée par le gaz lors du refroidissement isochore est entièrement stockée et restituée au gaz lors du chauffage isochore \(Q_{23}\). Ainsi, \(Q_{23} = -Q_{41}\). L'apport de chaleur net depuis une source externe à haute température se limite donc à \(Q_{34}\).

Donnée(s)

On réutilise les résultats des questions précédentes :

- \(W_{12} \approx 4014.2 \text{ J}\)

- \(W_{34} \approx -10704.6 \text{ J}\)

- \(W_{23} = W_{41} = 0 \text{ J}\) (transformations isochores)

- \(Q_{34} \approx 10704.6 \text{ J}\)

Astuces

Le travail du cycle correspond à l'aire nette enfermée par le cycle dans le diagramme P-V. Puisque le cycle est parcouru dans le sens horaire, cette aire est négative, ce qui confirme que le cycle est un cycle moteur.

Schéma (Avant les calculs)

Aire du cycle représentant le travail net \(W_{cycle}\)

Calcul(s)

Calcul du travail total \(W_{\text{cycle}}\)

Calcul de la chaleur totale \(Q_{\text{chaud}}\)

Schéma (Après les calculs)

Bilan énergétique du Moteur Stirling

Réflexions

Le cycle produit un travail net de 6690 J en consommant 10705 J de chaleur à la source chaude. Le reste de l'énergie (10705 - 6690 = 4015 J) est rejeté à la source froide (ce qui correspond bien à \(|Q_{12}|\)). L'énergie est conservée.

Points de vigilance

L'erreur principale est de mal définir \(Q_{\text{chaud}}\). Il faut bien identifier toutes les étapes où le système reçoit de la chaleur (\(Q>0\)) et les sommer. L'hypothèse du régénérateur parfait simplifie ce calcul, mais dans un cas réel, il faudrait en tenir compte différemment.

Points à retenir

Le travail d'un cycle moteur est la somme des travaux de chaque étape et il est négatif. La chaleur chaude est la somme de toutes les chaleurs positives reçues par le système.

Le saviez-vous ?

Le concept de "régénération" a été la grande innovation de Robert Stirling. Sans le régénérateur, le rendement du cycle serait bien plus faible car il faudrait fournir toute la chaleur \(Q_{23}\) par une source externe à chaque cycle, ce qui serait très inefficace.

FAQ

Questions fréquentes sur cette étape.

Résultat Final

A vous de jouer

Avec les résultats précédents (\(W_{12}=4014\) J, \(W_{34}=-10705\) J), quelle est la chaleur totale nette échangée \(Q_{\text{cycle}}\) sur un tour ?

Question 5 : Calculer le rendement \(\eta\) et le comparer au rendement de Carnot \(\eta_C\).

Principe

Le rendement (ou efficacité énergétique) d'un moteur thermique quantifie sa capacité à convertir la chaleur qu'il reçoit en travail mécanique. C'est le rapport entre le "gain" (travail produit) et le "coût" (chaleur consommée). Le rendement de Carnot est la limite théorique absolue pour un moteur fonctionnant entre deux températures données.

Mini-Cours

Le second principe de la thermodynamique impose qu'aucun moteur ne peut convertir 100% de la chaleur reçue en travail. Sadi Carnot a démontré en 1824 que le rendement maximal ne dépend que des températures des sources chaude et froide. Tout moteur réversible opérant entre ces deux sources, comme le cycle de Stirling idéal avec régénérateur parfait, atteint ce rendement maximal.

Remarque Pédagogique

Comparer le rendement calculé au rendement de Carnot est un réflexe essentiel en thermodynamique. Cela permet de juger de la "qualité" d'un cycle. Si le rendement est proche de celui de Carnot, le cycle est très performant. S'il en est loin, cela indique des sources importantes d'irréversibilités ou une conception sous-optimale.

Normes

Il n'y a pas de norme réglementaire ici, mais un principe fondamental : le théorème de Carnot. Aucune machine thermique opérant entre deux sources de chaleur ne peut avoir un rendement supérieur à celui d'une machine de Carnot fonctionnant entre les mêmes sources.

Formule(s)

Formule du rendement du cycle

Formule du rendement de Carnot

Hypothèses

Les calculs reposent sur toutes les hypothèses précédentes : gaz parfait, transformations réversibles, et surtout, un régénérateur parfait qui permet d'échanger la chaleur des phases isochores en interne sans faire appel aux sources externes.

Donnée(s)

Nous utilisons les résultats finaux de la question 4 et les températures des sources :

- \(|W_{\text{cycle}}| \approx 6690.4 \text{ J}\)

- \(Q_{\text{chaud}} \approx 10704.6 \text{ J}\)

- \(T_{\text{froid}} = T_1 = 300 \text{ K}\)

- \(T_{\text{chaud}} = T_2 = 800 \text{ K}\)

Astuces

Le rendement sera toujours un nombre entre 0 et 1 (ou 0% et 100%). Si vous obtenez un résultat supérieur à 1, il y a une erreur dans votre définition de \(W_{\text{cycle}}\) ou \(Q_{\text{chaud}}\). Si votre rendement est supérieur à celui de Carnot, votre calcul est très probablement faux, car cela violerait le second principe de la thermodynamique.

Schéma (Avant les calculs)

Représentation du rendement (Diagramme de Sankey)

Calcul(s)

Calcul du rendement \(\eta\)

Calcul du rendement de Carnot \(\eta_C\)

Schéma (Après les calculs)

Comparaison des Rendements

Réflexions

L'égalité \(\eta = \eta_C\) est une caractéristique remarquable du cycle de Stirling idéal. Elle prouve que, sur le plan théorique, ce cycle est aussi efficace que possible. Dans la réalité, les irréversibilités (frottements, transferts de chaleur non-instantanés, régénérateur imparfait) font que le rendement réel d'un moteur Stirling est inférieur à celui de Carnot, mais il peut tout de même atteindre des valeurs très élevées (jusqu'à 40-50%).

Points de vigilance

Veillez à bien utiliser les températures absolues (en Kelvin) dans la formule du rendement de Carnot. Utiliser des degrés Celsius est une erreur classique qui donne un résultat complètement faux.

Points à retenir

Le rendement d'un moteur est le rapport du travail net produit sur la chaleur absorbée à la source chaude. Le rendement de Carnot \(1-T_{\text{f}}/T_{\text{c}}\) est la limite supérieure absolue pour tout moteur thermique.

Le saviez-vous ?

Des entreprises développent des moteurs Stirling pour la production d'électricité solaire. Un grand miroir parabolique concentre la lumière du soleil sur la source chaude du moteur, qui actionne un générateur. Cette technologie offre un bien meilleur rendement que les panneaux photovoltaïques traditionnels.

FAQ

Questions fréquentes sur cette étape.

Résultat Final

A vous de jouer

Quelle serait la température minimale de la source chaude (en K) pour atteindre un rendement théorique de 80%, en gardant la source froide à 300 K ?

Outil Interactif : Simulateur de Rendement

Utilisez les curseurs pour modifier les températures de la source chaude et de la source froide. Observez comment le rendement théorique (rendement de Carnot) du moteur de Stirling est affecté. Le graphique montre l'évolution du rendement en fonction de la température de la source chaude pour la température froide actuellement sélectionnée.

Paramètres d'Entrée

Résultats Clés

Quiz Final : Testez vos connaissances

1. Quelle est la variation d'énergie interne \(\Delta U\) lors de la détente isotherme (3 → 4) ?

2. Quel est le signe du travail total \(W_{\text{cycle}}\) pour un moteur ?

3. Que se passe-t-il pendant la transformation isochore 2 → 3 ?

4. Comment évolue le rendement d'un moteur de Stirling idéal si on augmente la température de la source chaude (\(T_{\text{chaud}}\)) ?

5. Le rôle du régénérateur dans un moteur Stirling idéal est de :

Glossaire

- Cycle de Stirling

- Cycle thermodynamique décrivant le fonctionnement d'un moteur Stirling, composé de deux transformations isothermes et deux transformations isochores.

- Diagramme de Clapeyron

- Représentation graphique d'un cycle thermodynamique dans un système de coordonnées où le volume (V) est en abscisse et la pression (P) est en ordonnée.

- Rendement de Carnot

- Rendement maximal théorique qu'un moteur thermique peut atteindre en opérant entre deux sources de chaleur à des températures \(T_{\text{chaud}}\) et \(T_{\text{froid}}\).

- Régénérateur

- Composant d'un moteur Stirling qui stocke la chaleur pendant le refroidissement isochore et la restitue au fluide pendant le chauffage isochore, améliorant ainsi considérablement le rendement du cycle.

- Transformation Isotherme

- Processus thermodynamique qui se déroule à température constante.

- Transformation Isochore

- Processus thermodynamique qui se déroule à volume constant.

D’autres exercices de thermodynamique classique:

0 commentaires