Équipartition de l’Énergie et Degrés de Liberté

Contexte : Le théorème d'équipartition de l'énergieUn principe de la mécanique statistique qui affirme que l'énergie d'un système à l'équilibre thermique se répartit également entre ses divers degrés de liberté..

La thermodynamique statistique jette un pont entre le monde microscopique des atomes et des molécules et les propriétés macroscopiques que nous observons, comme la température ou la pression. Un des outils les plus puissants de cette discipline est le théorème d'équipartition. Il nous permet de prédire l'énergie interne et la capacité thermique d'un gaz en se basant uniquement sur la structure de ses molécules. Cet exercice se concentre sur l'application de ce théorème à un gaz parfait diatomique, comme le diazote (N₂) qui compose 78% de l'air que nous respirons.

Remarque Pédagogique : Cet exercice vous apprendra à décomposer le mouvement d'une molécule en ses degrés de libertéLes variables indépendantes nécessaires pour décrire complètement l'état d'un système physique. Pour une molécule, cela inclut les translations, les rotations et les vibrations. et à utiliser le théorème d'équipartition pour en déduire des grandeurs thermodynamiques mesurables.

Objectifs Pédagogiques

- Identifier les degrés de liberté de translation, de rotation et de vibration d'une molécule.

- Appliquer le théorème d'équipartition de l'énergie pour calculer l'énergie interne moyenne.

- Calculer et interpréter la capacité thermique molaire à volume constant (\(C_{v,\text{m}}\)) d'un gaz parfait diatomique à différentes températures.

Données de l'étude

Constantes Fondamentales

| Caractéristique | Valeur |

|---|---|

| Constante des gaz parfaits (R) | \(8.314 \, \text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}\) |

| Constante de Boltzmann (\(k_\text{B}\)) | \(1.381 \times 10^{-23} \, \text{J} \cdot \text{K}^{-1}\) |

| Nombre d'Avogadro (\(N_\text{A}\)) | \(6.022 \times 10^{23} \, \text{mol}^{-1}\) |

Degrés de Liberté d'une Molécule Diatomique

Questions à traiter

- Déterminer le nombre de degrés de liberté de translation et de rotation pour une molécule diatomique. En déduire son énergie interne molaire (\(U_\text{m}\)) à basse température (où la vibration est "gelée").

- À haute température, le mode de vibration est activé. Combien de termes quadratiques (degrés de liberté au sens de l'équipartition) cela ajoute-t-il à l'énergie ? Exprimer la nouvelle énergie interne molaire.

- Calculer la capacité thermique molaire à volume constant, \(C_{v,\text{m}}\), correspondante au cas de la basse température (question 1).

- Calculer la capacité thermique molaire à volume constant, \(C_{v,\text{m}}\), correspondante au cas de la haute température (question 2).

- Comparer les valeurs théoriques de \(C_{v,\text{m}}\) avec les valeurs expérimentales pour N₂ : \(20.8 \, \text{J/mol/K}\) à 100K et \(24.4 \, \text{J/mol/K}\) à 2000K. Conclure sur la validité du modèle.

Les bases sur l'Équipartition de l'Énergie

La thermodynamique statistique vise à expliquer les propriétés macroscopiques de la matière à partir du comportement de ses constituants microscopiques (atomes, molécules). L'un de ses résultats fondamentaux est le théorème de l'équipartition de l'énergie.

1. Degrés de Liberté

Un degré de liberté est une coordonnée indépendante qui permet de décrire l'état d'un système. Pour une molécule, on distingue :

- Translation : mouvement du centre de masse dans l'espace (3 degrés : x, y, z).

- Rotation : mouvement de la molécule autour de son centre de masse (2 degrés pour une molécule linéaire, 3 pour une non-linéaire).

- Vibration : mouvement relatif des atomes les uns par rapport aux autres (dépend du nombre d'atomes).

2. Théorème d'Équipartition

Pour un système à l'équilibre thermique à la température \(T\), l'énergie moyenne associée à chaque degré de liberté quadratique (c'est-à-dire dont l'énergie s'exprime comme \(E \propto q^2\) ou \(E \propto p^2\)) est la même et vaut :

\[ \langle E \rangle = \frac{1}{2} k_\text{B} T \]

Où \(k_\text{B}\) est la constante de Boltzmann. L'énergie cinétique est toujours quadratique. L'énergie potentielle d'un oscillateur harmonique l'est aussi.

Correction : Équipartition de l’Énergie et Degrés de Liberté

Question 1 : Énergie interne à basse température

Principe

On identifie les types de mouvement possibles pour la molécule et on compte le nombre de façons indépendantes dont elle peut stocker de l'énergie cinétique. À basse température, on suppose que l'énergie n'est pas suffisante pour faire vibrer la liaison atomique.

Mini-Cours

Une molécule diatomique est modélisée comme deux masses ponctuelles reliées par une tige rigide. Elle peut se déplacer dans 3 directions (translation) et tourner autour de 2 axes perpendiculaires à la liaison. La rotation autour de son propre axe est négligée car son moment d'inertie est quasi-nul, et l'énergie nécessaire pour l'exciter est donc très élevée selon la mécanique quantique.

Remarque Pédagogique

Pour aborder ce genre de problème, la première étape est toujours la même : identifier la géométrie de la molécule (ici, linéaire) pour compter correctement ses degrés de liberté. C'est la base de tout le raisonnement.

Normes

Il n'y a pas de "norme" réglementaire ici comme en BTP. Le cadre est celui des lois fondamentales de la physique, notamment le théorème d'équipartition qui découle de la mécanique statistique classique (distribution de Maxwell-Boltzmann).

Formule(s)

Énergie moyenne par molécule

Énergie interne molaire

Hypothèses

Les hypothèses fondamentales pour ce calcul sont :

- Le gaz est parfait (pas d'interactions intermoléculaires).

- Le comportement des molécules suit la mécanique statistique classique (valide à haute température).

- À basse température, la liaison est considérée comme rigide (pas de vibration).

Donnée(s)

Les données pour cette question sont le nombre de degrés de liberté de chaque type.

| Type de Mouvement | Degrés de Liberté |

|---|---|

| Translation | \(f_{\text{trans}} = 3\) |

| Rotation | \(f_{\text{rot}} = 2\) |

Astuces

Pour ne pas se tromper entre \(R\) et \(k_\text{B}\), souvenez-vous que \(k_\text{B}\) (Boltzmann) est pour l'échelle microscopique (par molécule) et \(R\) (gaz parfaits) est pour l'échelle macroscopique (par mole).

Schéma (Avant les calculs)

Visualisons les 5 degrés de liberté actifs à basse température : 3 pour la translation (mouvement le long des axes x, y, z) et 2 pour la rotation (autour des axes y et z, si la molécule est sur l'axe x).

Degrés de Liberté Actifs (Basse Température)

Calcul(s)

Calcul du nombre de degrés de liberté

Calcul de l'énergie interne molaire

Schéma (Après les calculs)

Le résultat est une relation linéaire entre l'énergie interne et la température. Le schéma suivant représente graphiquement cette relation.

Énergie Interne vs. Température (Basse T)

Réflexions

Ce résultat signifie que l'énergie stockée dans une mole de gaz diatomique est directement proportionnelle à la température absolue. Les 5 "canaux" (degrés de liberté) se partagent équitablement l'énergie fournie au système.

Points de vigilance

L'erreur classique est de compter 3 degrés de rotation pour une molécule linéaire. N'oubliez pas que la rotation autour de l'axe de la molécule est exclue car elle correspond à une énergie de quantification trop élevée pour être atteinte aux températures usuelles.

Points à retenir

Pour maîtriser cette question, retenez :

1. Une molécule linéaire a \(f=5\) degrés de liberté (3T + 2R) quand la vibration est inactive.

2. L'énergie interne molaire d'un gaz parfait est \(U_\text{m} = (f/2)RT\).

Le saviez-vous ?

James Clerk Maxwell, célèbre pour ses équations de l'électromagnétisme, a été l'un des premiers à appliquer les statistiques au mouvement des molécules et à développer les idées qui ont mené au théorème d'équipartition à la fin des années 1800.

FAQ

Résultat Final

A vous de jouer

Quelle serait l'énergie interne molaire d'un gaz parfait monoatomique (comme l'Hélium) à la même température T ? (Exprimez en fonction de RT)

Question 2 : Énergie interne à haute température

Principe

À haute température, l'énergie thermique est suffisante pour exciter le mode de vibration de la liaison. Ce nouveau mode de stockage de l'énergie doit être ajouté au total. La liaison n'est plus rigide mais se comporte comme un ressort.

Mini-Cours

La vibration d'une liaison est modélisée comme un oscillateur harmonique. L'énergie de cet oscillateur possède deux termes quadratiques : un terme d'énergie cinétique (lié à la vitesse relative des atomes, \(\frac{1}{2}\mu v^2\)) et un terme d'énergie potentielle (lié à l'élongation de la liaison-ressort, \(\frac{1}{2}kx^2\)). Chaque mode de vibration ajoute donc 2 "degrés de liberté" au sens du théorème d'équipartition.

Remarque Pédagogique

Le passage d'un régime de température à un autre se traduit par "l'activation" ou le "dégel" de degrés de liberté. Pensez-y comme ouvrir de nouveaux tiroirs pour ranger l'énergie que vous fournissez au système.

Normes

Le modèle de l'oscillateur harmonique est une approximation fondamentale en physique moléculaire pour décrire les vibrations. Il est à la base de l'interprétation des spectres infrarouges.

Formule(s)

Énergie interne molaire

Hypothèses

On ajoute l'hypothèse que la vibration peut être modélisée par un oscillateur harmonique simple et que la température est suffisamment élevée pour que le traitement classique soit une bonne approximation.

Donnée(s)

La vibration ajoute deux termes quadratiques à l'énergie.

| Type de Mouvement | Degrés de Liberté |

|---|---|

| Vibration (Cinétique) | 1 |

| Vibration (Potentiel) | 1 |

Astuces

Retenez la règle simple : chaque mode de vibration ajoute \(k_\text{B} T\) à l'énergie d'une molécule (ou \(RT\) à l'énergie molaire), car il compte pour deux demi-parts d'énergie.

Schéma (Avant les calculs)

La vibration est modélisée comme un oscillateur harmonique, possédant à la fois de l'énergie cinétique et potentielle.

Modèle de l'Oscillateur Harmonique pour la Vibration

Calcul(s)

Calcul des degrés de liberté de vibration

Calcul du nombre total de degrés de liberté

Calcul de l'énergie interne molaire

Schéma (Après les calculs)

Ce schéma compare la pente de l'énergie interne à basse et haute température.

Comparaison des Énergies Internes

Points de vigilance

L'erreur la plus fréquente est de ne compter qu'un seul degré de liberté pour la vibration (\(f_{\text{vib}}=1\)). Il faut bien se souvenir que l'énergie potentielle de l'oscillateur harmonique est aussi un terme quadratique (\(E_p = \frac{1}{2} k x^2\)) et contribue donc à l'énergie moyenne tout comme l'énergie cinétique.

Points à retenir

À retenir pour cette question :

1. La vibration d'une liaison compte pour 2 degrés de liberté au sens de l'équipartition.

2. Pour une molécule diatomique à haute température, on a donc \(f=7\).

Le saviez-vous ?

Les fours à micro-ondes fonctionnent en excitant les degrés de liberté de rotation des molécules d'eau (qui sont polaires). L'énergie absorbée est ensuite dissipée sous forme de chaleur. Ils n'excitent pas les vibrations, qui requièrent des fréquences plus élevées (infrarouge).

FAQ

Résultat Final

A vous de jouer

Quelle serait l'énergie interne molaire d'un gaz de molécules d'eau (\(H_2O\), non-linéaire) à une température où tous les degrés de liberté (trans, rot, 3 modes de vib) sont actifs ? Exprimez la réponse comme un facteur de RT.

Question 3 : Capacité thermique à basse température

Principe

La capacité thermique molaire à volume constant (\(C_{v,\text{m}}\)) mesure la quantité d'énergie qu'il faut fournir à une mole de gaz pour augmenter sa température d'un Kelvin, sans changer son volume. C'est une mesure de l'aptitude du gaz à "stocker" l'énergie thermique. Mathématiquement, c'est la pente de la courbe de l'énergie interne en fonction de la température.

Mini-Cours

La définition formelle de \(C_{v,\text{m}}\) est la dérivée partielle de l'énergie interne molaire par rapport à la température, à volume constant. Le "volume constant" assure que toute l'énergie fournie sert à augmenter l'énergie interne (cinétique et potentielle des molécules) et non à effectuer un travail d'expansion sur l'extérieur.

Remarque Pédagogique

Pensez à la capacité thermique comme à l'inertie thermique. Un matériau avec une grande capacité thermique (comme l'eau) est "difficile" à chauffer, car il peut stocker beaucoup d'énergie pour une faible augmentation de température. C'est la même idée pour notre gaz.

Normes

La relation \(C_{v,\text{m}} = (\partial U_\text{m} / \partial T)_V\) est une définition fondamentale en thermodynamique, issue du Premier Principe.

Formule(s)

Définition de la capacité thermique

Énergie interne à basse température

Hypothèses

Les hypothèses sont les mêmes que pour la question 1 : gaz parfait, régime basse température (f=5), traitement classique.

Donnée(s)

On utilise la constante des gaz parfaits et l'énergie interne de la question 1.

| Paramètre | Valeur |

|---|---|

| Constante R | \(8.314 \, \text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}\) |

| Énergie interne, \(U_m\) | \(\frac{5}{2} R T\) |

Astuces

Puisque l'énergie interne \(U_m\) est une fonction linéaire de T, sa dérivée (la capacité thermique) sera une constante. Le calcul est donc très direct.

Schéma (Avant les calculs)

Le calcul est une dérivation, que l'on peut visualiser comme la recherche de la pente d'une courbe.

Visualisation de la Dérivée comme une Pente

Calcul(s)

Dérivation de l'énergie interne

Application numérique

Schéma (Après les calculs)

Le résultat est une constante. La capacité thermique ne dépend pas de la température dans ce modèle.

Capacité Thermique vs. Température (Basse T)

Réflexions

Le résultat \(C_{v,\text{m}} = \frac{5}{2} R\) est une constante. Cela signifie que dans ce modèle classique et à basse température, il faut toujours la même quantité d'énergie (20.79 J) pour chauffer une mole de gaz de 1 Kelvin, quelle que soit la température de départ (tant qu'on reste dans le régime "basse T").

Points de vigilance

Ne pas confondre la capacité thermique à volume constant (\(C_v\)) avec celle à pression constante (\(C_p\)). Pour un gaz parfait, elles sont liées par la relation de Mayer : \(C_p = C_v + nR\). \(C_p\) est toujours plus grande car une partie de l'énergie fournie sert à l'expansion du gaz.

Points à retenir

Pour un gaz parfait, la capacité thermique molaire à volume constant est directement liée au nombre de degrés de liberté : \(C_{v,\text{m}} = (f/2)R\). C'est une relation fondamentale.

Le saviez-vous ?

La loi de Dulong et Petit, découverte empiriquement en 1819, stipule que la capacité thermique molaire de nombreux solides est d'environ \(3R\). Le théorème d'équipartition explique cela : un atome dans un solide peut être vu comme un oscillateur 3D, avec 3 directions de vibration. Chaque direction a une énergie cinétique et potentielle, donc \(f = 3 \times 2 = 6\). On a bien \(C_v = (6/2)R = 3R\).

FAQ

Résultat Final

A vous de jouer

En utilisant la relation de Mayer (\(C_{p,\text{m}} = C_{v,\text{m}} + R\)), calculez le rapport \(\gamma = C_{p,\text{m}} / C_{v,\text{m}}\) (indice adiabatique) pour ce gaz diatomique.

Question 4 : Capacité thermique à haute température

Principe

Le raisonnement est identique à la question précédente, mais en utilisant l'expression de l'énergie interne qui inclut la contribution de la vibration (question 2). L'ajout de nouveaux "tiroirs" pour stocker l'énergie (la vibration) va augmenter la capacité thermique.

Mini-Cours

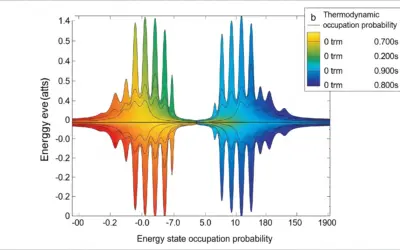

Lorsque la température augmente, la capacité thermique n'est pas constante. Elle présente des "sauts" ou des augmentations progressives chaque fois qu'un nouveau type de degré de liberté (rotation, puis vibration) devient thermiquement accessible. Le modèle d'équipartition représente ces sauts comme des transitions instantanées, alors qu'en réalité (modèle quantique), elles sont progressives.

Remarque Pédagogique

Comparer les capacités thermiques à différentes températures est un excellent moyen de "voir" les effets quantiques en action. Si la valeur expérimentale est entre deux paliers théoriques, cela signifie qu'un degré de liberté est en cours d'activation.

Normes

Comme précédemment, le cadre théorique est celui de la thermodynamique et de la mécanique statistique.

Formule(s)

Définition de la capacité thermique

Énergie interne à haute température

Hypothèses

Mêmes hypothèses que la question 2 (gaz parfait, régime haute température avec \(f=7\)).

Donnée(s)

On utilise la constante des gaz parfaits et l'énergie interne de la question 2.

| Paramètre | Valeur |

|---|---|

| Constante R | \(8.314 \, \text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}\) |

| Énergie interne, \(U_m\) | \(\frac{7}{2} R T\) |

Astuces

Puisque la contribution de chaque degré de liberté à \(C_{v,m}\) est de \(\frac{1}{2}R\), vous pouvez calculer la nouvelle capacité thermique en ajoutant simplement la contribution des nouveaux degrés de liberté à l'ancienne valeur : \(C_{v,\text{m(haute T)}} = C_{v,\text{m(basse T)}} + \Delta C_{v,\text{m}} = \frac{5}{2}R + 2 \times \frac{1}{2}R = \frac{7}{2}R\).

Schéma (Avant les calculs)

La capacité thermique est la pente de la courbe \(U_m(T)\). Nous cherchons la nouvelle pente, plus forte, dans le régime de haute température.

Recherche de la Pente à Haute Température

Calcul(s)

Dérivation de l'énergie interne

Application numérique

Schéma (Après les calculs)

La courbe \(C_{v,\text{m}}(T)\) montre des paliers correspondant à l'activation successive des degrés de liberté.

Évolution Théorique de \(C_{v,m}\) avec la Température

Réflexions

L'augmentation de la capacité thermique entre le régime basse et haute température est \(\Delta C_{v,\text{m}} = \frac{7}{2}R - \frac{5}{2}R = R\). Cette augmentation est entièrement due à l'activation du mode de vibration. La mesure de la capacité thermique est donc un moyen expérimental direct de "sonder" les degrés de liberté actifs dans une molécule.

Points à retenir

Chaque fois que des modes vibrationnels sont activés, la capacité thermique \(C_{v,\text{m}}\) augmente de \(R\) pour chaque mode.

Le saviez-vous ?

Pour chaque type de vibration, il existe une "température caractéristique de vibration" (\(\Theta_v\)) en dessous de laquelle le mode est "gelé". Pour N₂, \(\Theta_v\) est d'environ 3395 K. Cela explique pourquoi à 2000 K (question 5), la contribution de la vibration n'est que partielle : on n'est pas encore dans le régime de "haute température" pour ce degré de liberté.

FAQ

Résultat Final

A vous de jouer

Quelle est l'augmentation de la capacité thermique molaire, \(\Delta C_{v,\text{m}}\), lorsqu'une molécule passe d'un régime où seules les translations sont actives à un régime où translations et rotations sont actives ? (Exprimez en fonction de R)

Question 5 : Comparaison avec l'expérience

Principe

On compare les valeurs théoriques calculées avec des données expérimentales pour juger de la pertinence et des limites de notre modèle basé sur l'équipartition.

Donnée(s)

Valeurs expérimentales pour le gaz diazote (N₂).

| Condition | \(C_{v,\text{m}}\) expérimental |

|---|---|

| Basse température (100 K) | \(20.8 \, \text{J/mol/K}\) (proche de 5/2 R) |

| Haute température (2000 K) | \(24.4 \, \text{J/mol/K}\) |

Réflexions

Comparons nos prédictions aux mesures.

- À 100 K : Notre modèle prédit \(C_{v,\text{m}} = 5/2 R \approx 20.79 \, \text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}\). L'expérience donne une valeur très proche. Interprétation : À 100 K, la température est suffisante pour activer pleinement les translations et les rotations, mais trop basse pour activer la vibration. Le modèle classique (\(f=5\)) fonctionne très bien. (Note: à très très basse température, en dessous de ~50K, les rotations commenceraient aussi à se "geler").

- À 2000 K : Notre modèle prédit \(C_{v,\text{m}} = 7/2 R \approx 29.10 \, \text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}\). L'expérience donne \(24.4 \, \text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}\). Cette valeur est bien supérieure à \(5/2 R\) mais inférieure à \(7/2 R\). Interprétation : À 2000K, les modes de vibration commencent à être activés, mais pas encore complètement. Le modèle classique d'équipartition (qui suppose un "tout ou rien") est une approximation. La réalité est une transition progressive décrite par la physique quantique.

Le saviez-vous ?

Ce désaccord entre la théorie classique de l'équipartition et les mesures expérimentales des capacités thermiques à basse température fut l'une des grandes énigmes de la physique à la fin du 19ème siècle. C'est la mécanique quantique, développée par Planck et Einstein, qui a permis de résoudre ce problème en montrant que l'énergie de rotation et de vibration est quantifiée et ne peut être excitée que si l'énergie thermique (\(k_\text{B} T\)) est suffisante.

Résultat Final

Outil Interactif : Énergie et Température

Utilisez ce simulateur pour voir comment l'énergie interne molaire (\(U_\text{m}\)) d'un gaz parfait varie en fonction de la température et du nombre de degrés de liberté actifs (\(f\)).

Paramètres d'Entrée

Résultats Clés

Quiz Final : Testez vos connaissances

1. Combien de degrés de liberté de rotation possède une molécule d'eau (H₂O), qui est non-linéaire ?

2. Selon le théorème d'équipartition classique, quelle est l'énergie cinétique de translation moyenne d'une molécule de gaz à la température T ?

3. Pourquoi la capacité thermique d'un gaz diatomique augmente-t-elle avec la température ?

4. Pour un gaz monoatomique comme l'Hélium (He), combien de degrés de liberté sont généralement actifs à température ambiante ?

5. Le théorème d'équipartition classique échoue à basse température à cause :

- Degré de Liberté

- En physique, un degré de liberté est une variable indépendante décrivant l'état d'un système. Pour une molécule, il s'agit des mouvements indépendants de translation, rotation et vibration qui contribuent à son énergie totale.

- Théorème d'Équipartition

- Un principe de mécanique statistique classique stipulant qu'à l'équilibre thermique, l'énergie est distribuée en parts égales entre tous les degrés de liberté quadratiques, chaque part valant en moyenne \(\frac{1}{2}k_\text{B} T\).

- Énergie Interne (U)

- La somme de toutes les énergies microscopiques (cinétiques et potentielles) des particules constituant un système thermodynamique.

- Capacité Thermique Molaire (\(C_{v,\text{m}}\))

- La quantité d'énergie nécessaire pour élever la température d'une mole de substance d'un degré Kelvin, tout en maintenant le volume constant. Elle mesure l'aptitude d'une substance à stocker l'énergie thermique.

D’autres exercices de Thermodynamique Statistique:

0 commentaires