Le Modèle d’Einstein pour la Capacité Thermique

Contexte : Le PhononEn physique, un phonon est un quantum d'énergie de vibration pour un réseau cristallin. C'est l'analogue du photon pour les ondes électromagnétiques., la clé de la chaleur dans les solides.

La loi classique de Dulong et Petit (1819) prédisait avec succès que la capacité thermique molaire des solides monoatomiques était constante et valait environ \(3R\). Cependant, les mesures expérimentales à basse température ont montré que cette capacité thermique tend vers zéro, une observation que la physique classique ne pouvait expliquer. En 1907, Albert Einstein proposa le premier modèle quantique pour résoudre ce mystère. Il a postulé que les atomes dans un solide vibrent à une fréquence unique et que l'énergie de ces vibrations est quantifiée. Cet exercice vous guidera à travers les étapes pour dériver ce résultat fondamental de la thermodynamique statistique.

Remarque Pédagogique : Cet exercice illustre la puissance de la mécanique statistique et des concepts quantiques pour expliquer des propriétés macroscopiques de la matière, comme la capacité thermique.

Objectifs Pédagogiques

- Comprendre l'hypothèse fondamentale du modèle d'Einstein.

- Calculer la fonction de partition canonique pour un système d'oscillateurs harmoniques.

- Dériver l'énergie interne et la capacité thermique à partir de la fonction de partition.

- Analyser le comportement de la capacité thermique aux limites de haute et basse température.

Données de l'étude

Fiche Technique de l'Étude

| Caractéristique | Description |

|---|---|

| Système étudié | Solide cristallin monoatomique (ex: Diamant) |

| Modèle | Modèle d'Einstein pour la capacité thermique |

| Concept clé | Quantification des vibrations du réseau (Phonons) |

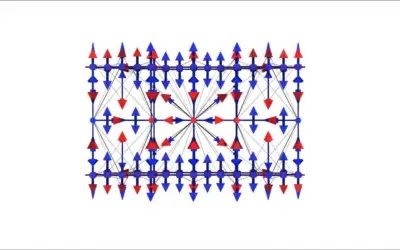

Modélisation d'un réseau cristallin

| Constante Physique | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Constante de Planck | \(h\) | \(6.626 \times 10^{-34}\) | \(\text{J} \cdot \text{s}\) |

| Constante de Boltzmann | \(k_B\) | \(1.381 \times 10^{-23}\) | \(\text{J}/\text{K}\) |

| Température d'Einstein (Diamant) | \(\Theta_E\) | \(1320\) | \(\text{K}\) |

Questions à traiter

- Déterminer la fonction de partition canonique \(z_{1\text{D}}\) pour un oscillateur harmonique quantique unidimensionnel de fréquence \(\nu_E\).

- En déduire la fonction de partition totale \(Z\) pour le solide entier, modélisé par \(3N\) oscillateurs 1D indépendants.

- Calculer l'énergie interne moyenne \(U\) du solide en fonction de la température \(T\).

- Dériver l'expression de la capacité thermique molaire à volume constant, \(C_{V,\text{m}}\).

- Analyser les limites de \(C_{V,\text{m}}\) à haute et basse température et comparer ces résultats avec la loi de Dulong-Petit.

Les bases de la Thermodynamique Statistique

Pour résoudre cet exercice, nous utiliserons l'ensemble canonique, qui décrit un système en contact thermique avec un réservoir à température constante \(T\). Toutes les propriétés thermodynamiques peuvent être dérivées d'une seule fonction : la fonction de partition.

1. Fonction de Partition Canonique (\(Z\))

Pour un système avec des niveaux d'énergie discrets \(E_i\), la fonction de partition est la somme sur tous les états possibles :

\(Z = \sum_{i} e^{-E_i / (k_B T)} = \sum_{i} e^{-\beta E_i}\), où \(\beta = 1/(k_B T)\).

2. Dérivation des grandeurs thermodynamiques

L'énergie interne moyenne \(U\) et la capacité thermique à volume constant \(C_V\) sont obtenues par dérivation du logarithme de \(Z\) :

\[ U = -\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta} \quad \text{et} \quad C_V = \left( \frac{\partial U}{\partial T} \right)_V \]

Correction : Le Modèle d’Einstein pour la Capacité Thermique

Question 1 : Fonction de partition pour un oscillateur 1D

Principe

Nous allons calculer la fonction de partition pour un seul oscillateur en sommant les probabilités de Boltzmann sur tous ses niveaux d'énergie quantifiés. C'est la première brique pour construire la thermodynamique du solide entier.

Mini-Cours

Les niveaux d'énergie d'un oscillateur harmonique quantique de fréquence \(\nu_E\) sont donnés par la formule suivante, où \(n = 0, 1, 2, ...\) est un entier non négatif. L'énergie n'est pas continue mais discrète.

Remarque Pédagogique

Pensez à la fonction de partition comme un 'recensement' de tous les états énergétiques accessibles au système, pondérés par leur probabilité d'occupation. Plus un état est bas en énergie, plus il 'compte' dans cette somme.

Normes

Aucune norme d'ingénierie ne s'applique directement ici. Il s'agit d'un calcul de physique fondamentale basé sur les principes de la mécanique quantique et de la thermodynamique statistique.

Formule(s)

Nous utiliserons la définition de la fonction de partition :

et la formule de la somme d'une série géométrique pour \(|x| < 1\) :

Hypothèses

- L'oscillateur est parfaitement harmonique.

- Les niveaux d'énergie sont discrets et non dégénérés.

- Le système est en équilibre thermique à la température T.

Donnée(s)

L'expression des niveaux d'énergie est la seule donnée requise pour cette étape.

Astuces

Reconnaître une série géométrique est une compétence clé en physique statistique. Mettre en facteur le terme commun \(e^{-\beta h\nu_E/2}\) simplifie grandement l'expression avant de sommer.

Schéma (Avant les calculs)

Niveaux d'énergie quantifiés de l'oscillateur harmonique

Calcul(s)

Définition de la fonction de partition

Remplacement de l'énergie et factorisation

Calcul de la série géométrique

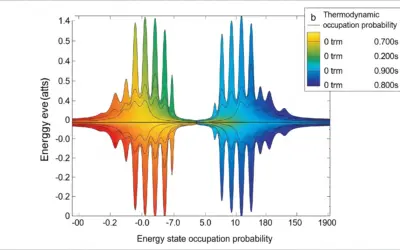

Schéma (Après les calculs)

Probabilité d'occupation des niveaux d'énergie

Réflexions

La formule obtenue montre que la fonction de partition dépend de la température (via \(\beta\)) et d'une propriété intrinsèque du matériau (la fréquence \(\nu_E\)). C'est cette dépendance qui gouvernera toutes les propriétés thermodynamiques.

Points de vigilance

Ne pas oublier le terme d'énergie du point zéro (\(E_0 = h\nu_E/2\)). Même à température nulle, l'oscillateur possède une énergie résiduelle, une conséquence purement quantique du principe d'incertitude d'Heisenberg.

Points à retenir

La fonction de partition d'un oscillateur harmonique est le produit d'un terme d'énergie de point zéro (\(e^{-\beta h\nu_E/2}\)) et d'un terme lié à l'excitation thermique qui est la somme d'une série géométrique.

Le saviez-vous ?

L'idée de quantifier l'énergie des oscillateurs a été introduite par Max Planck en 1900 pour résoudre le problème du rayonnement du corps noir. Einstein a brillamment appliqué cette idée révolutionnaire à un tout autre domaine : les vibrations des atomes dans un solide.

FAQ

Résultat Final

A vous de jouer

Que deviendrait la fonction de partition si, hypothétiquement, les niveaux d'énergie étaient (sans énergie de point zéro) :

Mini Fiche Mémo

Synthèse Q1 :

- Concept : Sommer les poids de Boltzmann sur les niveaux d'énergie quantifiés.

- Formule : \(z_{1\text{D}} = \text{terme fondamental} \times \text{série géométrique}\).

- Vigilance : Ne pas oublier l'énergie de point zéro.

Question 2 : Fonction de partition pour le solide entier

Principe

Le solide est modélisé comme un ensemble de \(3N\) oscillateurs 1D indépendants. Pour des systèmes indépendants, la fonction de partition totale est simplement le produit des fonctions de partition individuelles, ce qui simplifie énormément le problème.

Mini-Cours

En mécanique statistique, si un système est composé de sous-systèmes indépendants (l'énergie totale est la somme des énergies), la fonction de partition totale est le produit des fonctions de partition de chaque sous-système :

Si les sous-systèmes sont aussi identiques, alors :

Remarque Pédagogique

C'est l'hypothèse d'indépendance qui nous permet de passer d'un problème à \(N\) corps incroyablement complexe à la simple multiplication d'un résultat obtenu pour une seule particule. C'est une stratégie très courante en physique.

Normes

Ce principe de composition des fonctions de partition est une règle fondamentale de l'ensemble canonique en thermodynamique statistique.

Formule(s)

Si un système est composé de \(M\) sous-systèmes indépendants et identiques, sa fonction de partition \(Z_{\text{total}}\) est :

Hypothèses

- Les \(N\) atomes sont discernables car ils occupent des positions fixes dans le réseau cristallin.

- Les vibrations des atomes selon les 3 directions de l'espace sont indépendantes.

- Tous les \(3N\) modes de vibration sont indépendants et ont la même fréquence \(\nu_E\).

Donnée(s)

Le système est composé de \(3N\) oscillateurs indépendants, chacun ayant la fonction de partition \(z_{1\text{D}}\) calculée précédemment.

Astuces

Passer au logarithme transforme le produit en somme, ce qui rendra les dérivations futures beaucoup plus faciles à gérer :

Schéma (Avant les calculs)

Composition des fonctions de partition

Calcul(s)

Application du principe de composition

Schéma (Après les calculs)

Fonction de Partition du Solide Entier

Réflexions

Nous avons maintenant une fonction unique, \(Z\), qui contient toutes les informations thermodynamiques sur l'ensemble du solide. C'est la puissance de l'approche par la fonction de partition.

Points de vigilance

Attention à ne pas oublier le facteur 3. Un solide de \(N\) atomes a \(3N\) degrés de liberté de vibration (3 directions par atome). Oublier ce facteur mènerait à un résultat final trois fois trop petit.

Points à retenir

L'indépendance des sous-systèmes transforme un produit de fonctions de partition en une simple puissance, ce qui est la clé du calcul.

Le saviez-vous ?

L'hypothèse d'indépendance est une simplification. En réalité, les atomes sont couplés par des forces interatomiques. Le modèle de Debye prendra en compte ces vibrations collectives (modes normaux) pour améliorer la prédiction à basse température.

FAQ

Résultat Final

A vous de jouer

Si le solide était bidimensionnel (comme le graphène), par quelle puissance faudrait-il élever \(z_{1\text{D}}\) ?

Mini Fiche Mémo

Synthèse Q2 :

- Concept : Indépendance \(\Rightarrow\) Produit des fonctions de partition.

- Formule : \(Z_{\text{total}} = (z_{\text{sub}})^{M}\).

- Vigilance : Penser au facteur 3 pour un solide 3D.

Question 3 : Calcul de l'énergie interne moyenne \(U\)

Principe

L'énergie interne est la valeur moyenne de l'énergie du système. Elle est directement accessible par dérivation du logarithme de la fonction de partition \(Z\) par rapport à \(\beta = 1/(k_B T)\).

Mini-Cours

La relation suivante est l'une des relations les plus importantes de l'ensemble canonique. Elle relie directement la fonction microscopique \(Z\) à la grandeur macroscopique \(U\).

Remarque Pédagogique

Le passage par le logarithme de \(Z\) est une astuce mathématique très efficace. Comme \(Z\) est une puissance, le logarithme transforme cette puissance en un simple facteur multiplicatif, ce qui facilite grandement la dérivation.

Normes

Il s'agit d'une application directe des définitions de la thermodynamique statistique.

Formule(s)

On utilise la relation fondamentale :

Donnée(s)

On utilise l'expression de la fonction de partition totale \(Z\) trouvée à la question 2.

Astuces

Pour dériver \(\ln(1 - e^{-ax})\), utilisez la règle de dérivation en chaîne :

Ici, on pose :

et sa dérivée est :

Schéma (Avant les calculs)

Processus de Dérivation de l'Énergie Interne

Calcul(s)

Calcul de \(\ln Z\)

Dérivation par rapport à \(\beta\)

Expression de l'énergie interne \(U\)

Schéma (Après les calculs)

Composition de l'Énergie Interne U

Réflexions

L'énergie interne est la somme de deux termes : le premier, \(3N \frac{h\nu_E}{2}\), est l'énergie de point zéro, indépendante de la température. Le second terme, qui contient l'exponentielle, représente l'énergie d'excitation thermique, qui dépend de \(T\). C'est ce second terme qui contribuera à la capacité thermique.

Points de vigilance

Attention aux signes lors de la dérivation et de l'application de la formule \(U = -\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta}\). Une double négation apparaît, et il est facile de se tromper.

Points à retenir

L'énergie interne d'un système d'oscillateurs quantiques se décompose en une énergie de point zéro (constante) et une énergie thermique (qui varie avec T).

Le saviez-vous ?

L'existence d'une énergie de point zéro a des conséquences spectaculaires. Par exemple, l'Hélium-4 ne se solidifie pas à pression atmosphérique, même au zéro absolu, à cause de l'agitation résiduelle de ses atomes due à cette énergie.

FAQ

Résultat Final

A vous de jouer

Quelle est la valeur de l'énergie interne \(U\) lorsque la température tend vers le zéro absolu (\(T \to 0\)) ? (écrire 'v' pour \(\nu\))

Mini Fiche Mémo

Synthèse Q3 :

- Concept : Dériver \(\ln Z\) pour trouver \(U\).

- Formule : \(U = U_0 + U_{\text{th}}(T)\).

- Vigilance : Attention aux signes dans les calculs de dérivées.

Question 4 : Dérivation de la capacité thermique molaire \(C_{V,\text{m}}\)

Principe

La capacité thermique mesure la quantité d'énergie nécessaire pour augmenter la température du système d'un degré. On l'obtient en dérivant l'énergie interne \(U\) par rapport à la température \(T\).

Mini-Cours

La capacité thermique à volume constant est définie comme suit. Elle nous renseigne sur la façon dont un système stocke l'énergie thermique. Si \(C_V\) est grande, il faut beaucoup d'énergie pour chauffer le système.

Remarque Pédagogique

Notez que seul le terme de l'énergie interne qui dépend de la température contribuera à la capacité thermique. Le terme constant d'énergie de point zéro disparaît lors de la dérivation.

Normes

Ceci est une application directe de la définition thermodynamique de la capacité thermique.

Formule(s)

On part de la définition :

Pour simplifier la dérivation, on peut utiliser la règle de dérivation en chaîne :

On introduit aussi la température d'Einstein :

Donnée(s)

On utilise l'expression de l'énergie interne \(U\) trouvée à la question 3.

Astuces

Dériver par rapport à \(T\) est souvent plus compliqué que de dériver par rapport à \(\beta\). Utiliser la règle de la chaîne avec \(\beta\) peut simplifier la dérivation de l'exponentielle.

Schéma (Avant les calculs)

Processus de Dérivation de la Capacité Thermique

Calcul(s)

Expression de départ

Application de la dérivation

Simplification et introduction de \(\Theta_E\)

Schéma (Après les calculs)

Allure de la courbe de Capacité Thermique

Réflexions

La formule est complexe, mais elle montre que \(C_{V,\text{m}}\) n'est pas une constante. Elle dépend du rapport \(T/\Theta_E\). C'est cette dépendance qui explique l'écart par rapport à la loi de Dulong et Petit.

Points de vigilance

La dérivation est délicate. Il faut appliquer correctement la règle de dérivation en chaîne pour la variable \(T\) qui se trouve à l'intérieur de l'exponentielle au dénominateur.

Points à retenir

La capacité thermique est la dérivée de l'énergie par rapport à la température. Le résultat final dépend de la température via le rapport \(T/\Theta_E\).

Le saviez-vous ?

La température d'Einstein \(\Theta_E\) est liée à la "rigidité" du solide. Un matériau très rigide comme le diamant a des liaisons atomiques fortes, donc une fréquence de vibration \(\nu_E\) élevée et une \(\Theta_E\) élevée (1320 K). Un métal mou comme le plomb a une \(\Theta_E\) beaucoup plus basse (environ 96 K).

FAQ

Résultat Final

A vous de jouer

Sans faire le calcul complet, que pouvez-vous dire de la capacité thermique d'un solide avec une très haute température d'Einstein (solide très "rigide") à température ambiante, comparée à un solide avec une \(\Theta_E\) basse ?

Mini Fiche Mémo

Synthèse Q4 :

- Concept : \(C_V\) est la variation de \(U\) avec \(T\).

- Formule : Le résultat est la "fonction d'Einstein".

- Vigilance : La dérivation en chaîne est l'étape cruciale du calcul.

Question 5 : Limites à haute et basse température

Principe

Nous allons examiner le comportement de notre formule de \(C_{V,\text{m}}\) dans les cas extrêmes où la température est très grande ou très petite par rapport à la température caractéristique \(\Theta_E\). Cela permet de vérifier la validité du modèle et de le connecter aux lois connues.

Mini-Cours

L'analyse asymptotique (étude des limites) est une technique très puissante en physique. Elle permet de simplifier des formules complexes dans des régimes particuliers et de faire le lien avec des modèles plus simples (comme la physique classique ici).

Remarque Pédagogique

Observez comment les approximations changent radicalement entre les deux régimes. À haute température, on peut "linéariser" l'exponentielle, tandis qu'à basse température, l'exponentielle domine tout le comportement.

Normes

La comparaison se fait par rapport à la loi empirique de Dulong et Petit (\(C_V \approx 3R\)) et aux observations expérimentales à basse température (\(C_V \to 0\)).

Formule(s)

On utilisera les développements limités. Pour \(x \to 0\) :

Pour \(x \to \infty\) :

Hypothèses

On se place dans les cas limites \(T \gg \Theta_E\) et \(T \ll \Theta_E\).

Donnée(s)

On utilise l'expression finale de \(C_{V,\text{m}}\) de la question 4.

Astuces

Posez la variable \(x\) suivante. La limite \(T \to \infty\) correspond à \(x \to 0\), et la limite \(T \to 0\) correspond à \(x \to \infty\). Raisonner avec \(x\) est souvent plus simple.

Schéma (Avant les calculs)

Régimes de Température sur l'Axe T

Calcul(s)

Limite à haute température (\(T \gg \Theta_E \Rightarrow x \to 0\))

On utilise \(e^x \approx 1+x\). Le dénominateur devient \((e^x-1)^2 \approx ((1+x)-1)^2 = x^2\). Le numérateur \(e^x \approx 1\).

Limite à basse température (\(T \ll \Theta_E \Rightarrow x \to \infty\))

On a \(e^x \gg 1\), donc \((e^x - 1)^2 \approx (e^x)^2 = e^{2x}\).

Schéma (Après les calculs)

Comportements Asymptotiques de la Capacité Thermique

Réflexions

Le modèle d'Einstein a été un immense succès. Il a correctement prédit que la capacité thermique n'est pas constante : elle retrouve la valeur classique à haute température et, plus important encore, elle tend vers zéro à basse température, en accord qualitatif avec les expériences. C'était la première application réussie de la théorie quantique à la matière condensée.

Points de vigilance

Le modèle d'Einstein prédit une décroissance exponentielle vers zéro à basse température. Les mesures expérimentales montrent plutôt une décroissance en \(T^3\). C'est la principale lacune du modèle, due à l'hypothèse d'une fréquence de vibration unique.

Points à retenir

Le modèle d'Einstein capture l'essentiel du phénomène : la quantification des vibrations "gèle" les degrés de liberté à basse température, faisant chuter la capacité thermique. Il retrouve la limite classique de Dulong-Petit à haute température.

Le saviez-vous ?

Peter Debye a amélioré le modèle d'Einstein en 1912. Au lieu d'une seule fréquence, il a considéré un spectre continu de fréquences de vibration, traitant les vibrations du solide comme des ondes sonores. Son modèle prédit correctement la loi en \(T^3\) à basse température.

FAQ

Résultat Final

Limite haute T (Loi de Dulong-Petit) :

Limite basse T (Accord qualitatif avec l'expérience) :

A vous de jouer

Le cuivre a une \(\Theta_E \approx 340 \, \text{K}\). Est-il plus proche de la limite de Dulong-Petit à température ambiante (\(300 \, \text{K}\)) que le diamant (\(\Theta_E=1320 \, \text{K}\)) ?

Mini Fiche Mémo

Synthèse Q5 :

- Concept : Analyse asymptotique pour comprendre les régimes extrêmes.

- Résultats : \(T \gg \Theta_E \Rightarrow C_V \to 3R\) (classique). \(T \ll \Theta_E \Rightarrow C_V \to 0\) (quantique).

- Vigilance : Le modèle est qualitativement correct à basse T, mais quantitativement imparfait.

Outil Interactif : Capacité Thermique d'Einstein

Utilisez le simulateur ci-dessous pour visualiser comment la capacité thermique molaire (\(C_{V,\text{m}}\)), normalisée par \(3R\), varie en fonction de la température \(T\) et de la température caractéristique d'Einstein \(\Theta_E\).

Paramètres d'Entrée

Résultats Clés

Quiz Final : Testez vos connaissances

1. Quelle est l'hypothèse principale et simplificatrice du modèle d'Einstein ?

2. Quelle est la valeur de la capacité thermique molaire \(C_{V,\text{m}}\) prédite par le modèle d'Einstein à très haute température (\(T \gg \Theta_E\)) ?

3. Comment la capacité thermique \(C_V\) se comporte-t-elle à très basse température (\(T \to 0\)) selon le modèle d'Einstein ?

4. La Température d'Einstein \(\Theta_E\) est proportionnelle à...

5. Quelle est la principale limitation du modèle d'Einstein, corrigée par le modèle de Debye ?

- Phonon

- Un quantum d'énergie de vibration dans un réseau cristallin. C'est l'équivalent pour les ondes sonores et thermiques de ce qu'est le photon pour les ondes électromagnétiques.

- Fonction de Partition (\(Z\))

- En mécanique statistique, une fonction qui décrit les propriétés statistiques d'un système en équilibre thermodynamique. Elle encode toutes les informations thermodynamiques du système.

- Température d'Einstein (\(\Theta_E\))

- Une température caractéristique d'un solide, proportionnelle à la fréquence de vibration des atomes (\(\Theta_E = h\nu_E/k_B\)). Elle sépare le régime "quantique" (à \(T < \Theta_E\)) du régime "classique" (à \(T > \Theta_E\)).

- Loi de Dulong-Petit

- Une loi de la thermodynamique classique qui stipule que la capacité thermique molaire des solides est approximativement constante et égale à \(3R\). Cette loi échoue à basse température.

D’autres exercices de Thermodynamique Statistique:

0 commentaires