Calcul de la Vitesse Quadratique Moyenne d’un Gaz

Contexte : Le domaine fascinant de la Thermodynamique StatistiqueBranche de la physique qui utilise les statistiques pour expliquer les propriétés macroscopiques de la matière à partir du comportement de ses constituants microscopiques (atomes, molécules)..

Cet exercice vous guidera à travers le calcul de la vitesse quadratique moyenne (\(v_{rms}\)), une grandeur fondamentale qui relie le monde microscopique de l'agitation moléculaire au monde macroscopique que nous mesurons, notamment la température. Nous verrons comment, à partir de quelques principes de base, il est possible de déterminer la vitesse "typique" des molécules d'un gaz comme l'azote dans l'air qui nous entoure.

Remarque Pédagogique : Cet exercice est essentiel pour comprendre comment les propriétés globales d'un gaz (pression, température) émergent du comportement collectif d'un très grand nombre de particules en mouvement incessant, un concept clé de la théorie cinétique des gaz.

Objectifs Pédagogiques

- Comprendre la signification physique de la vitesse quadratique moyenne.

- Maîtriser et appliquer le théorème d'équipartition de l'énergie.

- Établir la relation entre \(v_{rms}\), la température et la masse molaire.

- Réaliser des applications numériques en faisant attention aux unités.

Données de l'étude

Fiche Technique

| Caractéristique | Valeur |

|---|---|

| Gaz étudié | Diazote (\(N_2\)) |

| Modèle | Gaz parfait diatomique |

| Condition | Équilibre thermique |

Agitation thermique des molécules

| Nom du Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Température ambiante | \(T\) | 300 | K |

| Masse molaire du diazote | \(M_{N_2}\) | 28.02 | g/mol |

| Constante des gaz parfaits | \(R\) | 8.314 | J·mol⁻¹·K⁻¹ |

| Nombre d'Avogadro | \(N_A\) | \(6.022 \times 10^{23}\) | mol⁻¹ |

Questions à traiter

- Donner la définition mathématique de la vitesse quadratique moyenne, \(v_{rms}\).

- Rappeler l'expression de l'énergie cinétique de translation moyenne \(\langle E_c \rangle\) d'une molécule de gaz en fonction de la température T.

- En combinant la définition classique de l'énergie cinétique et le résultat précédent, dériver la formule de \(v_{rms}\) en fonction de la température T, de la constante R et de la masse molaire M.

- Calculer la masse \(m\) d'une seule molécule de diazote.

- Effectuer l'application numérique pour calculer la vitesse quadratique moyenne des molécules de diazote à 300 K.

Les Bases de la Théorie Cinétique des Gaz

La théorie cinétique des gaz modélise un gaz comme un ensemble de particules en mouvement constant et aléatoire. La température du gaz est une mesure directe de l'énergie cinétique moyenne de ces particules.

1. Théorème d'Équipartition de l'Énergie

Ce théorème stipule qu'à l'équilibre thermique, l'énergie est répartie de manière égale entre tous les degrés de liberté accessibles. Pour l'énergie cinétique de translation, qui se décompose selon trois axes (x, y, z), chaque degré de liberté possède une énergie moyenne de \(\frac{1}{2} k_B T\). L'énergie cinétique de translation moyenne totale est donc :

\[ \langle E_{c, \text{trans}} \rangle = \frac{3}{2} k_B T \]

2. Vitesse Quadratique Moyenne (\(v_{rms}\))

Il ne s'agit pas de la vitesse moyenne (qui est nulle car les vecteurs vitesse s'annulent en moyenne), mais de la racine carrée de la moyenne des carrés des vitesses. Elle donne un ordre de grandeur de la vitesse des particules.

\[ v_{rms} = \sqrt{\langle v^2 \rangle} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{N} v_i^2}{N}} \]

Correction : Calcul de la Vitesse Quadratique Moyenne d’un Gaz

Question 1 : Définition de la vitesse quadratique moyenne

Principe

La vitesse quadratique moyenne, notée \(v_{rms}\) (de l'anglais "root mean square"), est une mesure statistique de la vitesse des particules dans un gaz. Comme les particules se déplacent dans toutes les directions, leur vitesse vectorielle moyenne est nulle. Pour obtenir une valeur non nulle représentative de l'agitation, on prend la moyenne des carrés des vitesses, puis on en prend la racine carrée.

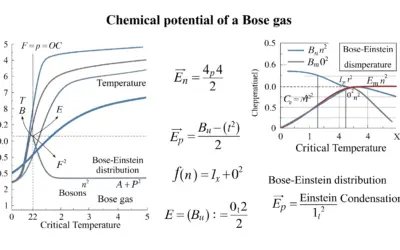

Mini-Cours

La \(v_{rms}\) est l'une des trois vitesses statistiques utilisées pour décrire un gaz, avec la vitesse moyenne (\(\langle v \rangle\)) et la vitesse la plus probable (\(v_p\)). Pour une distribution de Maxwell-Boltzmann, on a toujours \(v_{rms} > \langle v \rangle > v_p\). La \(v_{rms}\) est particulièrement importante car elle est directement liée à l'énergie cinétique du système.

Formule(s)

Définition mathématique de la \(v_{rms}\)

Réflexions

Cette définition montre que les particules ayant des vitesses élevées contribuent de manière disproportionnée à la \(v_{rms}\) à cause du terme au carré. C'est pourquoi cette mesure est très sensible à la "queue" de la distribution des vitesses, c'est-à-dire aux particules les plus énergétiques.

Points de vigilance

Ne pas confondre la moyenne des carrés \(\langle v^2 \rangle\) avec le carré de la moyenne \(\langle v \rangle^2\). Ce sont deux quantités très différentes. La \(v_{rms}\) est \(\sqrt{\langle v^2 \rangle}\) et non \(\langle v \rangle\).

Points à retenir

La \(v_{rms}\) n'est pas la vitesse moyenne \(\langle v \rangle\). C'est une grandeur toujours positive qui caractérise l'amplitude de la vitesse des particules, et donc l'agitation thermique.

Résultat Final

Question 2 : Énergie cinétique de translation moyenne

Principe

En thermodynamique statistique, la température est directement proportionnelle à l'énergie cinétique moyenne des particules. Le théorème de l'équipartition de l'énergie nous permet de quantifier cette relation.

Mini-Cours

Le théorème de l'équipartition stipule qu'à l'équilibre thermique, chaque terme quadratique dans l'expression de l'énergie (appelé degré de liberté) a une énergie moyenne de \(\frac{1}{2} k_B T\). Une particule libre de se mouvoir dans l'espace a trois degrés de liberté de translation (selon les axes x, y, et z), car son énergie cinétique s'écrit \(E_c = \frac{1}{2}mv_x^2 + \frac{1}{2}mv_y^2 + \frac{1}{2}mv_z^2\).

Formule(s)

Énergie cinétique de translation moyenne \(\langle E_c \rangle\)

Où \(k_B\) est la constante de Boltzmann (\(1.38 \times 10^{-23}\) J/K).

Réflexions

Ce résultat est fondamental : l'énergie cinétique moyenne d'une particule dans un gaz ne dépend que de la température, et non de sa masse, de sa taille ou de sa nature chimique. Une molécule d'hydrogène et une molécule d'azote à la même température ont la même énergie cinétique moyenne.

Points de vigilance

La température \(T\) doit impérativement être exprimée en Kelvin. L'utilisation de degrés Celsius ou Fahrenheit conduirait à des résultats physiquement incorrects. De plus, cette formule simple ne s'applique qu'à l'énergie de translation.

Résultat Final

Question 3 : Dérivation de la formule de \(v_{rms}\)

Principe (le concept physique)

L'objectif est de construire un pont entre deux échelles : le monde microscopique (la masse \(m\) d'une molécule, la constante de Boltzmann \(k_B\)) et le monde macroscopique (la masse molaire \(M\) d'un gaz, la constante des gaz parfaits \(R\)). Nous allons montrer que la vitesse des molécules peut être exprimée à l'aide de grandeurs facilement mesurables en laboratoire.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

Les constantes micro et macroscopiques sont reliées par le nombre d'Avogadro, \(N_A\), qui représente le nombre de particules dans une mole. On a deux relations fondamentales :

1. La constante des gaz parfaits est la constante de Boltzmann à l'échelle d'une mole : \(R = N_A \cdot k_B\).

2. La masse molaire est la masse d'une molécule multipliée par le nombre de molécules dans une mole : \(M = N_A \cdot m\).

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

La stratégie de dérivation consiste à partir de l'expression la plus fondamentale (microscopique) et à y substituer les relations de passage à l'échelle molaire. C'est une méthode très courante en physique statistique pour relier les modèles théoriques aux mesures expérimentales.

Normes (la référence réglementaire)

Les définitions des constantes (\(R\), \(k_B\), \(N_A\)) et des unités (mole, kilogramme) sont standardisées par le Système International d'unités (SI), maintenu par le Bureau International des Poids et Mesures (BIPM).

Formule(s) (l'outil mathématique)

Définition mécanique de l'énergie cinétique moyenne :

Expression de l'énergie cinétique moyenne issue de la théorie cinétique :

Relation de passage de \(k_B\) à \(R\) :

Relation de passage de \(m\) à \(M\) :

Hypothèses (le cadre du calcul)

Cette dérivation est valide sous les hypothèses du modèle du gaz parfait : les molécules sont ponctuelles, n'interagissent pas à distance et subissent des chocs élastiques. Le gaz est à l'équilibre thermique.

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

Aucune valeur numérique n'est requise pour cette question, car il s'agit d'une dérivation purement littérale.

Astuces (Pour aller plus vite)

Lors des substitutions, gardez un œil sur le nombre d'Avogadro \(N_A\). Il doit apparaître au numérateur et au dénominateur pour se simplifier. Si ce n'est pas le cas, vous avez probablement inversé une relation.

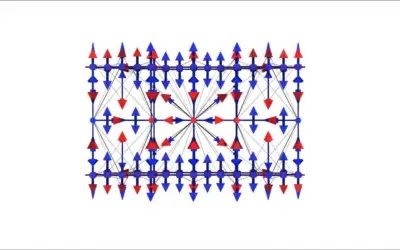

Schéma (Avant les calculs)

Pont entre les échelles micro et macroscopique

Calcul(s) (l'application numérique)

Dérivation de la formule de \(v_{rms}\)

Schéma (Après les calculs)

Dépendances de la Vitesse Quadratique Moyenne

Réflexions (l'interprétation du résultat)

Cette formule finale est extrêmement puissante. Elle nous dit que pour connaître la vitesse typique des molécules d'un gaz, il suffit de connaître sa température (facile à mesurer avec un thermomètre) et sa masse molaire (une propriété chimique connue), sans avoir besoin de mesurer la masse ou la vitesse d'une seule molécule, ce qui serait extraordinairement complexe.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

L'erreur la plus commune est de confondre \(m\) (masse d'une particule en kg) avec \(M\) (masse d'une mole en kg/mol) ou d'oublier que \(R\) et \(k_B\) ne sont pas interchangeables. Chaque formule est associée à une échelle (microscopique ou macroscopique).

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

Pour maîtriser cette question, retenez :

1. Le point de départ : égaler \(\frac{1}{2} m v_{rms}^2\) et \(\frac{3}{2} k_B T\).

2. Les passerelles : \(R = N_A k_B\) et \(M = N_A m\).

3. Le résultat final : \(v_{rms} = \sqrt{\frac{3 R T}{M}}\), qui montre que \(v_{rms}\) augmente avec la racine de la température et diminue avec la racine de la masse molaire.

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

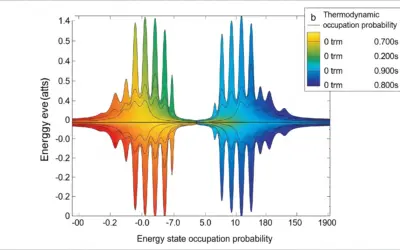

La distribution des vitesses des molécules dans un gaz n'est pas uniforme. Elle suit une loi statistique appelée distribution de Maxwell-Boltzmann, qui montre que si la \(v_{rms}\) donne une vitesse typique, certaines molécules vont beaucoup plus lentement et d'autres beaucoup plus vite. C'est cette distribution qui explique, par exemple, le phénomène d'évaporation.

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer(pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

Un gaz 2D ne peut se déplacer que sur un plan (2 degrés de liberté de translation). Adaptez le raisonnement pour trouver la formule de \(v_{rms}\) pour un tel gaz. Par quel facteur est-elle différente de celle d'un gaz 3D ?

Question 4 : Calcul de la masse d'une molécule de diazote

Principe (le concept physique)

Le concept de mole, défini par le nombre d'Avogadro (\(N_A\)), sert de pont entre la masse d'une seule molécule et la masse d'une quantité macroscopique de matière. La masse molaire (\(M\)) est la masse de \(N_A\) molécules. Pour trouver la masse d'une seule molécule (\(m\)), il suffit donc de diviser la masse totale (\(M\)) par le nombre de molécules (\(N_A\)).

Mini-Cours (approfondissement théorique)

La mole est l'unité de quantité de matière du Système International. Une mole contient exactement \(6.02214076 \times 10^{23}\) entités élémentaires (atomes, molécules...). Cette valeur est le nombre d'Avogadro. La masse molaire (g/mol ou kg/mol) est une propriété intrinsèque d'une substance chimique.

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

Visualisez une boîte contenant \(N_A\) billes. Si la masse totale de la boîte de billes est \(M\) et que vous voulez la masse d'une seule bille \(m\), l'opération est simple : \(m = M / N_A\). C'est exactement la même logique ici.

Normes (la référence réglementaire)

La définition de la mole et la valeur du nombre d'Avogadro sont fixées par le Comité international des poids et mesures (CIPM) dans le cadre du Système International d'unités (SI).

Formule(s) (l'outil mathématique)

Relation entre masse moléculaire, masse molaire et nombre d'Avogadro

Hypothèses (le cadre du calcul)

On suppose que les valeurs de la masse molaire du diazote et du nombre d'Avogadro fournies dans l'énoncé sont exactes pour les besoins du calcul.

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

Nous utilisons les données de l'énoncé.

| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Masse molaire du diazote | \(M_{N_2}\) | 28.02 | g/mol |

| Nombre d'Avogadro | \(N_A\) | \(6.022 \times 10^{23}\) | mol⁻¹ |

Astuces (Pour aller plus vite)

Pour vérifier votre calcul, l'ordre de grandeur de la masse d'une molécule légère comme \(N_2\) doit être de \(10^{-26}\) kg ou \(10^{-23}\) g. Si vous obtenez un résultat très différent, il y a probablement une erreur de conversion d'unité ou de puissance de 10.

Schéma (Avant les calculs)

Relation entre Masse Molaire et Masse Moléculaire

Calcul(s) (l'application numérique)

Conversion de la masse molaire en unités SI

Calcul de la masse moléculaire

Schéma (Après les calculs)

Relation entre Masse Molaire et Masse Moléculaire

Réflexions (l'interprétation du résultat)

Le résultat montre la masse extraordinairement petite d'une seule molécule. C'est pourquoi en chimie et en physique, il est bien plus commode de travailler avec la mole, une quantité de matière qui ramène les masses à des valeurs manipulables (des grammes).

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

L'oubli de la conversion g ⟶ kg est l'erreur la plus fréquente et la plus critique. Si vous ne convertissez pas, votre résultat final pour la masse sera 1000 fois trop grand, et par conséquent la vitesse calculée à la question suivante sera fausse d'un facteur \(\sqrt{1000} \approx 31.6\).

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

Pour réussir, il faut impérativement maîtriser :

1. La relation conceptuelle : masse d'un paquet = masse d'un objet × nombre d'objets.

2. La formule qui en découle : \(m = M / N_A\).

3. Le réflexe de la conversion des unités : toujours travailler en unités SI (kg pour la masse) dans les formules de physique.

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

Le nombre d'Avogadro est si grand qu'il est difficile à imaginer. Si vous aviez \(N_A\) grains de pop-corn, ils couvriraient la surface des États-Unis d'une couche de plus de 14 km de profondeur !

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer(pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

Sachant que la masse molaire de l'eau (\(H_2O\)) est d'environ 18 g/mol, calculez la masse d'une seule molécule d'eau.

Question 5 : Application numérique de \(v_{rms}\)

Principe (le concept physique)

C'est l'étape finale où la théorie rencontre la pratique. Nous allons injecter les valeurs numériques mesurables (température, masse molaire) dans la formule dérivée pour obtenir une valeur concrète de la vitesse typique des molécules de diazote dans une pièce.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

L'analyse dimensionnelle est un outil puissant pour vérifier la cohérence d'une formule. L'unité du Joule (J) est le \(\text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2}\). En analysant l'expression \(\sqrt{RT/M}\), on obtient : \(\sqrt{\frac{(\text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}) \cdot \text{K}}{\text{kg} \cdot \text{mol}^{-1}}} = \sqrt{\frac{\text{J}}{\text{kg}}} = \sqrt{\frac{\text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2}}{\text{kg}}} = \sqrt{\text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2}} = \text{m} \cdot \text{s}^{-1}\), ce qui est bien une vitesse.

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

Avant de toucher à la calculatrice, listez toujours vos variables avec leurs valeurs ET leurs unités. Assurez-vous que toutes les unités sont cohérentes avec le Système International (Mètres, Kilogrammes, Secondes, Kelvin). Cette rigueur évite 90% des erreurs de calcul en physique.

Normes (la référence réglementaire)

Les calculs doivent être menés en utilisant les unités du Système International (SI) pour garantir la cohérence avec la constante R (exprimée en J·mol⁻¹·K⁻¹, où le Joule est une unité SI dérivée).

Formule(s) (l'outil mathématique)

Formule de la vitesse quadratique moyenne

Hypothèses (le cadre du calcul)

On suppose que le diazote se comporte comme un gaz parfait à 300 K, ce qui est une excellente approximation dans des conditions normales de température et de pression.

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Température | \(T\) | 300 | K |

| Constante des gaz parfaits | \(R\) | 8.314 | J·mol⁻¹·K⁻¹ |

| Masse molaire (convertie) | \(M\) | \(28.02 \times 10^{-3}\) | kg/mol |

Astuces (Pour aller plus vite)

Pour éviter les erreurs de saisie sur la calculatrice, calculez d'abord la valeur de la fraction à l'intérieur de la racine carrée (\(3RT/M\)), puis appliquez la fonction racine carrée au résultat intermédiaire.

Schéma (Avant les calculs)

Schéma de Calcul

Calcul(s) (l'application numérique)

Calcul de la vitesse quadratique moyenne

Schéma (Après les calculs)

Comparaison de la vitesse calculée

Réflexions (l'interprétation du résultat)

Une vitesse de 517 m/s correspond à environ 1860 km/h ! C'est plus rapide que la vitesse du son dans l'air (environ 340 m/s). Les molécules de gaz dans l'air que nous respirons se déplacent à des vitesses supersoniques. Nous ne les sentons pas individuellement en raison de leur masse infime et de leurs collisions incessantes qui rendent leur mouvement globalement aléatoire et uniforme dans toutes les directions.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

Assurez-vous que la masse molaire \(M\) est bien en kg/mol. C'est l'erreur la plus courante. Si vous l'utilisez en g/mol, votre résultat sera incorrect d'un facteur \(\sqrt{1000} \approx 31.6\). De même, la température \(T\) doit impérativement être en Kelvin, pas en Celsius ou Fahrenheit.

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

Cette application numérique illustre un principe clé : à une température donnée, les molécules plus légères vont plus vite. C'est pour cette raison que l'hélium (\(M=4\) g/mol) a une \(v_{rms}\) bien plus élevée que l'azote (\(M=28\) g/mol) dans les mêmes conditions.

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

Cette haute vitesse des molécules légères a des conséquences cosmiques. L'hydrogène et l'hélium, les gaz les plus légers, ont des vitesses quadratiques moyennes qui peuvent dépasser la vitesse de libération de planètes comme la Terre. C'est pourquoi l'atmosphère terrestre a perdu la quasi-totalité de son hydrogène et hélium primordiaux, alors que les géantes gazeuses comme Jupiter les ont conservés.

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer(pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

Calculez la \(v_{rms}\) de l'hélium (\(M=4\) g/mol) à la même température de 300 K. Votre réponse doit-elle être plus grande ou plus petite ?

Outil Interactif : Simulateur de Vitesse Quadratique Moyenne

Utilisez cet outil pour explorer l'influence de la température et de la masse molaire sur la vitesse quadratique moyenne des molécules d'un gaz.

Paramètres d'Entrée

Résultat Clé

Quiz Final : Testez vos connaissances

1. Si la température absolue (en Kelvin) d'un gaz parfait quadruple, par quel facteur sa vitesse quadratique moyenne est-elle multipliée ?

2. Lequel de ces gaz possède la plus grande vitesse quadratique moyenne à une température donnée ?

3. L'énergie cinétique de translation moyenne des molécules d'un gaz parfait dépend directement et uniquement de :

4. Dans un récipient fermé et isolé, la vitesse vectorielle moyenne de l'ensemble des molécules d'un gaz est :

5. Quelle est l'unité de la constante de Boltzmann (\(k_B\)) dans le Système International ?

Glossaire

- Vitesse Quadratique Moyenne (\(v_{rms}\))

- Racine carrée de la moyenne du carré des vitesses des particules d'un gaz. C'est une mesure de la vitesse "typique" des particules, directement liée à l'agitation thermique.

- Thermodynamique Statistique

- Domaine de la physique qui établit un lien entre les propriétés microscopiques des atomes et molécules et les propriétés macroscopiques (température, pression) de la matière qu'ils constituent.

- Théorème d'Équipartition

- Théorème fondamental affirmant qu'à l'équilibre thermique, chaque degré de liberté qui contribue de façon quadratique à l'énergie totale a une énergie moyenne de \(\frac{1}{2} k_B T\).

- Constante de Boltzmann (\(k_B\))

- Constante physique qui relie l'énergie cinétique moyenne des particules d'un gaz à sa température thermodynamique. Elle vaut \(R/N_A\).

D’autres exercices de Thermodynamique Statistique:

0 commentaires