Dérivation de l’Équation du Gaz Parfait

Contexte : La Thermodynamique StatistiqueBranche de la physique qui utilise les statistiques pour expliquer les propriétés thermodynamiques macroscopiques des systèmes à partir du comportement de leurs constituants microscopiques (atomes, molécules)..

Cet exercice a pour but de vous montrer comment l'une des lois les plus célèbres de la physique, l'équation d'état du gaz parfait (\(PV=NkT\)), peut être rigoureusement dérivée à partir des principes fondamentaux de la mécanique statistique. Nous utiliserons l'outil central de cette discipline, la fonction de partitionFonction mathématique qui décrit les propriétés statistiques d'un système en équilibre thermodynamique. Elle contient toutes les informations thermodynamiques sur le système., pour faire le pont entre le monde microscopique des atomes et le monde macroscopique que nous observons.

Remarque Pédagogique : Cet exercice illustre la puissance de la physique statistique. Il démontre qu'une loi empirique, découverte expérimentalement, peut être entièrement expliquée en modélisant le comportement collectif d'un grand nombre de particules.

Objectifs Pédagogiques

- Comprendre le concept de fonction de partition canonique pour un gaz parfait.

- Savoir relier les grandeurs thermodynamiques (pression, énergie) à la fonction de partition.

- Maîtriser les étapes de calcul pour dériver l'équation d'état \(PV = N k_B T\).

Données de l'étude

Fiche Technique

| Caractéristique | Symbole / Description |

|---|---|

| Système | Gaz parfait monoatomique |

| Nombre de particules | \(N\) (constant) |

| Volume | \(V\) (constant) |

| Température | \(T\) (constante, imposée par un thermostat) |

Modèle du Gaz Parfait dans une Enceinte

| Nom du Paramètre | Symbole | Description |

|---|---|---|

| Constante de Boltzmann | \(k_B\) | Constante fondamentale reliant température et énergie. |

| Constante de Planck | \(h\) | Constante fondamentale des quanta. |

| Masse d'une particule | \(m\) | Masse d'un atome du gaz. |

Questions à traiter

- Écrire l'expression de la fonction de partition canonique totale \(Q\) pour un gaz parfait monoatomique de N particules indiscernables, en fonction de la fonction de partition d'une seule particule, \(q\).

- Calculer la fonction de partition translationnelle pour une seule particule \(q_{\text{trans}}\), en approximant la somme sur les états par une intégrale.

- Exprimer la fonction de partition totale \(Q\) en utilisant le résultat de \(q_{\text{trans}}\).

- À partir de \(\ln(Q)\), dériver l'expression de l'énergie interne \(U\) du gaz.

- À partir de \(\ln(Q)\), dériver l'expression de la pression \(P\). En déduire l'équation d'état du gaz parfait.

Les bases de la Thermodynamique Statistique

La thermodynamique statistique a pour objectif de prédire les propriétés macroscopiques d'un système (pression, température, énergie...) à partir des propriétés de ses constituants microscopiques (atomes, molécules). L'outil mathématique central pour y parvenir est la fonction de partition.

1. La Fonction de Partition Canonique (\(Q\))

Pour un système à (\(N, V, T\)) constants (ensemble canonique), la fonction de partition \(Q\) est la somme des facteurs de Boltzmann sur tous les micro-états \(i\) possibles du système :

\[ Q(N,V,T) = \sum_i e^{-E_i / (k_B T)} \]

Pour un système de \(N\) particules identiques, sans interaction et indiscernables, elle se simplifie :

\[ Q = \frac{[q(V,T)]^N}{N!} \]

où \(q\) est la fonction de partition d'une seule particule et le terme \(N!\) corrige le sur-comptage dû à l'indiscernabilité des particules (paradoxe de Gibbs).

2. Pont vers la Thermodynamique

Toute la thermodynamique du système est contenue dans \(Q\). On peut extraire les grandeurs macroscopiques via les relations suivantes :

Énergie Interne : \( U = k_B T^2 \left( \frac{\partial \ln Q}{\partial T} \right)_{N,V} \)

Pression : \( P = k_B T \left( \frac{\partial \ln Q}{\partial V} \right)_{N,T} \)

Correction : Dérivation de l'Équation du Gaz Parfait

Question 1 : Expression de la fonction de partition totale \(Q\)

Principe

Pour un gaz parfait, les particules sont considérées comme sans interaction. De plus, elles sont indiscernables. Ces deux hypothèses simplifient grandement l'expression de la fonction de partition du système total (\(Q\)) en la reliant à celle d'une seule particule (\(q\)).

Formule(s)

Pour N particules indiscernables et sans interaction, la fonction de partition canonique est donnée par :

Réflexions

Cette formule est le point de départ. Elle indique que si nous pouvons calculer les propriétés d'une seule particule (via \(q\)), nous pouvons en déduire les propriétés d'un grand nombre de particules. Le terme \(1/N!\) est crucial ; son absence mènerait à des résultats non-extensifs (paradoxe de Gibbs).

Résultat Final

Question 2 : Calcul de la fonction de partition de translation \(q_{\text{trans}}\)

Principe (le concept physique)

Pour une particule de gaz parfait confinée dans une boîte, son énergie est purement cinétique (énergie de translation). En mécanique quantique, cette énergie est quantifiée, ce qui signifie qu'elle ne peut prendre que des valeurs discrètes. La fonction de partition est une somme sur tous ces états d'énergie possibles. Cependant, à l'échelle macroscopique, l'écart entre ces niveaux d'énergie est si infime que nous pouvons légitimement remplacer la somme discrète par une intégrale continue sur toutes les positions et toutes les impulsions possibles. C'est le passage à la limite classique.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

La transition de la somme à l'intégrale se fait via l'espace des phases. L'espace des phases est un espace mathématique de dimension 6 (pour une particule en 3D) où chaque point représente un état microscopique unique, défini par 3 coordonnées de position (\(x, y, z\)) et 3 coordonnées d'impulsion (\(p_x, p_y, p_z\)). Le principe d'incertitude de Heisenberg nous dit qu'on ne peut pas connaître simultanément la position et l'impulsion avec une précision infinie. Il découpe cet espace des phases en "cellules" de volume \(h^3\). L'intégrale sur l'espace des phases, divisée par \(h^3\), compte ainsi le nombre d'états quantiques accessibles.

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

Voyez cette étape comme la clé qui connecte le monde quantique (états discrets) au monde classique (continuité). Cette approximation est excellente pour les gaz à température et volume ordinaires, car l'énergie thermique \(k_B T\) est bien plus grande que l'écart entre les niveaux d'énergie. C'est la base de la mécanique statistique classique.

Normes (la référence réglementaire)

Il ne s'agit pas d'une norme au sens réglementaire, mais d'une procédure standard et universellement acceptée en mécanique statistique pour traiter la limite classique d'un système quantique. On la retrouve dans tous les ouvrages de référence sur le sujet.

Formule(s) (l'outil mathématique)

Fonction de partition en limite classique

Énergie cinétique

Intégrale de Gauss

Hypothèses (le cadre du calcul)

- Les particules sont dans une boîte de volume V, ce qui définit les limites de l'intégrale spatiale.

- L'énergie est purement cinétique, \(E = p^2/2m\).

- La température est suffisamment haute pour que la limite classique (somme \(\rightarrow\) intégrale) soit valide.

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

Pour ce calcul, les "données" ne sont pas des chiffres mais les paramètres fondamentaux du système :

| Paramètre | Symbole | Description |

|---|---|---|

| Volume du conteneur | V | Espace accessible à la particule. |

| Température du thermostat | T | Fixe l'énergie moyenne du système. |

| Masse de la particule | m | Caractéristique intrinsèque de la particule. |

| Constantes fondamentales | \(h, k_B\) | Constantes de Planck et de Boltzmann. |

Astuces(Pour aller plus vite)

L'astuce principale ici est de remarquer que l'exponentielle est un produit d'exponentielles (\(e^{A+B+C} = e^A e^B e^C\)) et que l'intégrale est sur des variables indépendantes. On peut donc séparer la grande intégrale 6D en un produit de 4 intégrales 1D beaucoup plus simples : une pour la position (qui donnera V) et trois pour chaque composante de l'impulsion (qui seront des intégrales de Gauss).

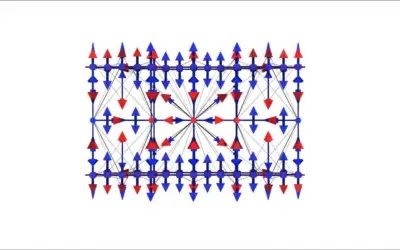

Schéma (Avant les calculs)

Espace des phases pour 1D

Calcul(s) (l'application numérique)

Étape 1 : Séparation des intégrales

On sépare l'intégrale sur la position (\(d^3r\)) et l'intégrale sur les impulsions (\(d^3p\)).

Étape 2 : Intégrale spatiale

L'intégrale sur les positions donne simplement le volume total disponible.

Étape 3 : Intégrale sur les impulsions

L'intégrale sur les impulsions est le produit de trois intégrales gaussiennes identiques. Pour une seule direction, on a \(a = 1/(2mk_B T)\) :

Pour les trois directions, on multiplie ce résultat par lui-même trois fois.

Étape 4 : Assemblage du résultat

En combinant tous les termes, on obtient :

Schéma (Après les calculs)

Dépendance de q_trans avec le Volume

Réflexions (l'interprétation du résultat)

Le résultat montre que \(q_{\text{trans}}\) est proportionnelle au volume \(V\) (logique, plus il y a de volume, plus il y a d'états de position possibles) et à \(T^{3/2}\) (plus la température est élevée, plus les impulsions élevées sont accessibles, donc plus d'états de quantité de mouvement). La quantité \(\Lambda = h/\sqrt{2\pi m k_B T}\) a la dimension d'une longueur. C'est la longueur d'onde thermique de de Broglie, qui représente l'étalement spatial quantique d'une particule à la température T. On peut voir \(q_{\text{trans}}\) comme le rapport \(V/\Lambda^3\), c'est-à-dire le nombre de "cellules quantiques" de taille \(\Lambda^3\) que l'on peut placer dans le volume V.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

Attention à ne pas oublier le facteur \(1/h^3\) lors du passage à l'intégrale, c'est ce qui assure la cohérence des dimensions. Une autre erreur classique est de se tromper dans l'exposant final : il est \(3/2\) car il y a 3 dimensions spatiales, et l'énergie dépend du carré de l'impulsion (ce qui donne un facteur \(1/2\) dans la puissance de \(T\) via l'intégrale gaussienne).

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

- La fonction de partition d'une particule dans une boîte est le produit d'une contribution du volume et d'une contribution de la température.

- L'intégrale gaussienne \(\int e^{-ax^2} dx = \sqrt{\pi/a}\) est l'outil mathématique fondamental pour les calculs en mécanique statistique classique.

- La dépendance de \(q_{\text{trans}}\) en \(V\) et \(T^{3/2}\) est un résultat central à mémoriser.

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

La longueur d'onde thermique de de Broglie, \(\Lambda\), permet de définir la frontière entre le monde classique et le monde quantique pour un gaz. Si la distance moyenne entre particules est bien plus grande que \(\Lambda\), le gaz se comporte de manière classique. Si cette distance devient comparable à \(\Lambda\) (à très basse température et/ou très haute pression), les effets quantiques (comme la condensation de Bose-Einstein) deviennent prédominants et le modèle du gaz parfait classique n'est plus valable.

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final

A vous de jouer(pour verifier la comprehension de l'etudiant par rapport a la question)

En suivant la même logique, quelle serait la fonction de partition \(q_{\text{2D}}\) pour une particule de gaz parfait confinée à une surface d'aire \(A\) (en 2 dimensions) ? Indice : il n'y aura que deux termes d'impulsion.

Question 3 : Expression de la fonction de partition totale \(Q\) finale

Principe (le concept physique)

Cette étape consiste à assembler les résultats des deux questions précédentes. Nous avons établi que pour N particules indiscernables, la fonction de partition totale \(Q\) est liée à la fonction de partition d'une seule particule \(q\) par \(Q = q^N/N!\). Maintenant que nous avons calculé explicitement \(q\), il s'agit d'une simple substitution pour obtenir l'expression complète de \(Q\), qui contient toute l'information thermodynamique du gaz.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

Le passage de \(q\) à \(Q\) est fondamental. Le terme \(q^N\) représente le fait que l'énergie totale du système est la somme des énergies des particules individuelles (car elles n'interagissent pas). Mathématiquement, la fonction de partition d'un système composé de sous-systèmes indépendants est le produit de leurs fonctions de partition individuelles. Le facteur \(1/N!\), connu sous le nom de "correction de Gibbs", est une conséquence profonde de la mécanique quantique : des particules identiques (comme deux atomes d'hélium) sont fondamentalement indiscernables. Échanger deux particules ne crée pas un nouvel état microscopique, et nous devons diviser par \(N!\) (le nombre de permutations possibles) pour ne pas sur-compter les états.

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

Considérez cette étape comme la construction d'un mur. À la question 2, vous avez fabriqué une brique parfaite (\(q\)). Maintenant, vous assemblez N de ces briques pour construire le mur (\(Q\)). La structure est simple, mais chaque brique contient déjà une information complexe sur la physique de la particule (sa masse, la température, le volume disponible).

Normes (la référence réglementaire)

Il ne s'agit pas d'une norme, mais d'une étape de synthèse qui utilise des résultats théoriques standards de la physique statistique.

Formule(s) (l'outil mathématique)

Relation Générale

Fonction de Partition Individuelle (résultat de la Q2)

Hypothèses (le cadre du calcul)

- Les hypothèses des questions précédentes (gaz parfait, indiscernabilité, limite classique) sont toujours valides.

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

Nous utilisons les deux formules ci-dessus comme données d'entrée pour cette question.

Astuces(Pour aller plus vite)

Pour simplifier l'écriture, il est très courant d'introduire la longueur d'onde thermique de de Broglie, \(\Lambda(T) = h/\sqrt{2\pi m k_B T}\). L'expression de \(q\) devient alors très compacte : \(q = V / \Lambda^3\). Cela rend la substitution et les manipulations ultérieures beaucoup plus lisibles.

Schéma (Avant les calculs)

Construction de Q à partir de q

Calcul(s) (l'application numérique)

Étape 1 : Substitution directe

On remplace \(q\) dans l'expression de \(Q\).

Étape 2 : Simplification avec la longueur d'onde thermique \(\Lambda\)

On définit \(\Lambda = h / \sqrt{2\pi m k_B T}\). L'expression entre crochets devient :

On substitue cette forme compacte dans l'expression de \(Q\).

Schéma (Après les calculs)

Structure de la Fonction de Partition Finale

Réflexions (l'interprétation du résultat)

Cette expression finale est très riche. Elle montre que la fonction de partition dépend de trois facteurs : une contribution purement volumique (\(V^N\)), une contribution purement thermique (\(1/\Lambda^{3N}\)) et une correction pour l'indiscernabilité (\(1/N!\)). Cette séparation claire est une caractéristique du modèle de gaz parfait et sera extrêmement utile pour dériver les propriétés thermodynamiques, car on pourra isoler les dépendances en V et en T.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

La principale erreur est de mal gérer les exposants lors de la substitution. N'oubliez pas que \((A^B)^C = A^{B \times C}\). Ici, \((T^{3/2})^N = T^{3N/2}\). L'utilisation de \(\Lambda\) aide à éviter ces erreurs en encapsulant la dépendance en température.

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

- La fonction de partition totale \(Q\) est le produit de contributions spatiales, thermiques et statistiques.

- La longueur d'onde thermique \(\Lambda(T)\) est un outil puissant pour simplifier les expressions.

- La forme finale \(Q = V^N / (N! \Lambda^{3N})\) est le point de départ pour calculer toutes les propriétés thermodynamiques du gaz.

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

Cette équation est le point de départ pour dériver l'équation de Sackur-Tetrode, qui donne l'entropie d'un gaz parfait monoatomique. Cette équation a été une avancée majeure car, contrairement aux approches classiques, elle donnait une valeur absolue de l'entropie qui était extensive (proportionnelle à la taille du système), résolvant ainsi le paradoxe de Gibbs grâce à l'introduction du terme \(N!\).

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final

A vous de jouer(pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

Si on double le volume \(V\) du système, par quel facteur est multipliée la fonction de partition \(Q\), en gardant \(N\) et \(T\) constants ?

Question 4 : Dérivation de l'énergie interne \(U\)

Principe (le concept physique)

L'énergie interne \(U\) est l'énergie moyenne de toutes les particules du système. En mécanique statistique, la moyenne d'une grandeur A est calculée par \(\langle A \rangle = \sum_i p_i A_i\), où \(p_i\) est la probabilité de l'état \(i\). La formule reliant \(U\) à la dérivée de \(\ln Q\) est une manière élégante de réaliser ce calcul de moyenne pondérée par le facteur de Boltzmann, sans avoir à effectuer la somme explicitement.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

La relation \(U = k_B T^2 (\partial \ln Q / \partial T)\) vient directement de la définition de l'énergie moyenne dans l'ensemble canonique : \(U = \langle E \rangle = \sum_i E_i P_i = \sum_i E_i \frac{e^{-E_i/(k_B T)}}{Q}\). En remarquant que \(E_i e^{-E_i/(k_B T)} = -k_B T^2 \frac{\partial}{\partial T} e^{-E_i/(k_B T)}\), on peut sortir la dérivée de la somme et retrouver la formule compacte. C'est un exemple puissant de la façon dont la fonction de partition génère les grandeurs thermodynamiques.

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

Le passage au logarithme de \(Q\) est une astuce mathématique cruciale et récurrente. Les fonctions de partition sont souvent des produits de nombreux termes. Le logarithme transforme ces produits en sommes, qui sont infiniment plus faciles à dériver. Pensez toujours "\(\ln Q\)" avant de dériver !

Normes (la référence réglementaire)

Cette relation est une identité fondamentale de l'ensemble statistique canonique. Elle ne relève pas d'une norme d'ingénierie mais d'un pilier théorique de la physique statistique.

Formule(s) (l'outil mathématique)

Relation entre Énergie Interne et Fonction de Partition

Approximation de Stirling

Hypothèses (le cadre du calcul)

- Le système est en équilibre thermodynamique à la température T.

- Le nombre de particules \(N\) est suffisamment grand pour que l'approximation de Stirling soit excellente.

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

La donnée nécessaire est l'expression de \(\ln Q\) que nous développons pour la dérivation :

Astuces(Pour aller plus vite)

Lors du calcul de \(\ln Q\), regroupez tous les termes qui ne dépendent pas de \(T\) en une seule constante. Lors de la dérivation par rapport à \(T\), ces termes disparaîtront, simplifiant grandement le calcul. Ici, seuls les termes venant de la longueur d'onde de de Broglie \(\Lambda(T)\) dépendent de \(T\).

Schéma (Avant les calculs)

Processus de Dérivation de l'Énergie Interne

Calcul(s) (l'application numérique)

Étape 1 : Calcul de \(\ln Q\)

Prendre le logarithme de \(Q\) sépare les termes, ce qui facilite la dérivation.

Étape 2 : Dérivation par rapport à T

On dérive l'expression terme à terme. Seul le terme \(\frac{3N}{2} \ln T\) dépend de T.

Étape 3 : Calcul de U

On injecte ce résultat dans la formule de l'énergie interne.

Schéma (Après les calculs)

Énergie Interne en fonction de la Température

Réflexions (l'interprétation du résultat)

Le résultat \(U = \frac{3}{2} N k_B T\) est l'un des plus importants de la physique statistique. Il signifie que l'énergie interne d'un gaz parfait monoatomique ne dépend que de la température, pas de son volume ou de sa pression. Chaque particule contribue en moyenne pour \(\frac{3}{2} k_B T\) à l'énergie totale. C'est la manifestation du théorème de l'équipartition de l'énergie : chaque degré de liberté quadratique dans l'énergie (ici, 3 translations : \(p_x^2/2m, p_y^2/2m, p_z^2/2m\)) contribue pour \(\frac{1}{2} k_B T\) à l'énergie moyenne.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

La principale source d'erreur est d'oublier de multiplier par le facteur \(k_B T^2\) après avoir calculé la dérivée. Une autre erreur serait de mal dériver le logarithme : rappelez-vous que \((\ln x)' = 1/x\). Ici, \((\ln T)' = 1/T\).

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

- La relation entre \(U\) et la dérivée de \(\ln Q\) par rapport à \(T\).

- Le résultat final : \(U = \frac{3}{2} N k_B T\).

- Le fait que l'énergie d'un gaz parfait ne dépend que de la température (Première Loi de Joule).

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

Ce résultat simple a des conséquences profondes. Par exemple, lors de la détente d'un gaz parfait dans le vide (détente de Joule-Gay Lussac), sa température ne change pas car son énergie interne reste constante et ne dépend pas du volume. Pour les gaz réels, qui ont des interactions, on observe un léger changement de température (effet Joule-Thomson), un principe utilisé dans la plupart des réfrigérateurs et climatiseurs !

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final

A vous de jouer(pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

En utilisant le résultat pour U, calculez la capacité thermique à volume constant, définie par \(C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_{N,V}\).

Question 5 : Dérivation de la pression \(P\) et de l'équation d'état

Principe (le concept physique)

La pression exercée par un gaz sur les parois d'un récipient résulte des innombrables collisions des particules sur ces parois. D'un point de vue thermodynamique, la pression est une mesure de la façon dont l'énergie du système répond à un changement de volume. La mécanique statistique relie ces deux visions en montrant comment le nombre d'états accessibles (encodé dans \(Q\)) varie avec le volume \(V\). Une augmentation de V crée plus d'états positionnels, modifiant \(\ln Q\), ce qui se traduit par une pression.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

La relation \(P = k_B T (\partial \ln Q / \partial V)\) est l'une des plus importantes. Elle dérive de la relation thermodynamique fondamentale \(A = U - TS\), où \(A\) est l'énergie libre de Helmholtz. Comme \(A = -k_B T \ln Q\) et que, par définition, \(P = -(\partial A / \partial V)_{N,T}\), on retrouve immédiatement la formule. Elle établit un lien direct entre une force macroscopique (la pression) et une quantité statistique (la fonction de partition).

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

Cette dernière étape est l'aboutissement de notre effort. Chaque élément que nous avons assemblé — l'indiscernabilité (\(N!\)), le passage au continu (\(h^3\)), la séparation des variables — va maintenant conspirer pour révéler l'une des lois les plus simples et les plus célèbres de la physique. Appréciez comment la complexité microscopique s'effondre pour donner une loi macroscopique élégante.

Normes (la référence réglementaire)

Comme pour l'énergie interne, cette formule est une identité fondamentale de l'ensemble canonique et un résultat standard de la physique statistique.

Formule(s) (l'outil mathématique)

Relation entre Pression et Fonction de Partition

Hypothèses (le cadre du calcul)

- Les hypothèses du gaz parfait (particules ponctuelles, sans interaction) sont valides.

- Le système est à l'équilibre thermique et mécanique.

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

La donnée nécessaire est l'expression de \(\ln Q\) que nous avons développée, en isolant les termes qui dépendent du Volume V :

L'expression complète étant :

Astuces(Pour aller plus vite)

Le calcul est encore plus simple que pour l'énergie ! En dérivant par rapport à \(V\), tous les termes de \(\ln Q\) sont constants, à l'exception du tout premier, \(N \ln V\). La dérivation est donc immédiate.

Schéma (Avant les calculs)

Processus de Dérivation de la Pression

Calcul(s) (l'application numérique)

Étape 1 : Dérivation de \(\ln Q\) par rapport à V

On dérive l'expression de \(\ln Q\) en traitant N et T comme des constantes. Seul le terme \(N\ln V\) survit.

Étape 2 : Calcul de P

On multiplie ce résultat simple par \(k_B T\).

Étape 3 : Réarrangement en équation d'état

On multiplie simplement les deux côtés par V pour obtenir la forme canonique.

Schéma (Après les calculs)

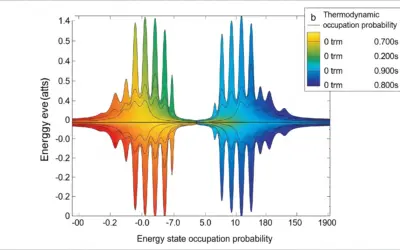

Réseau d'Isothermes pour un Gaz Parfait

Réflexions (l'interprétation du résultat)

Nous avons atteint notre but. Cette équation, \(PV = N k_B T\), est l'équation d'état du gaz parfait. Elle relie les trois grandeurs macroscopiques qui décrivent l'état d'un gaz. Le fait qu'on puisse la dériver entièrement à partir d'un modèle microscopique simple (particules ponctuelles sans interaction) est un triomphe de la physique statistique et confirme la validité de l'approche atomique de la matière.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

Veillez à bien dériver par rapport à la bonne variable ! On dérive par rapport à \(T\) pour l'énergie, et par rapport à \(V\) pour la pression. Confondre les deux est une erreur fréquente. De plus, faites attention à ne pas mélanger le nombre de particules \(N\) avec le nombre de moles \(n\). La constante associée est alors \(R = N_A k_B\), et l'équation devient \(PV = nRT\).

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

- La pression est liée à la variation de \(\ln Q\) avec le volume.

- La dérivation de \(\ln Q\) par rapport à V donne simplement \(N/V\).

- Le résultat final est l'équation d'état du gaz parfait : \(PV = N k_B T\).

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

L'équation d'état des gaz parfaits est le point de départ de presque toute la thermodynamique technique. Les ingénieurs l'utilisent tous les jours pour des calculs de première approximation sur les moteurs, les turbines, les systèmes de CVC (Chauffage, Ventilation, Climatisation), et en chimie pour la stœchiométrie. Pour les gaz réels à haute pression, des facteurs de correction (facteur de compressibilité Z) sont introduits, mais ils sont tous basés sur les déviations par rapport à ce comportement idéal.

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final

A vous de jouer(pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

En utilisant l'équation d'état, si on double le nombre de particules \(N\) et qu'on double la température \(T\) tout en gardant le volume \(V\) constant, par quel facteur la pression \(P\) est-elle multipliée ?

Outil Interactif : Simulateur de la Loi des Gaz Parfaits

Ce simulateur calcule la pression d'une mole de gaz parfait (\(N = 6.022 \times 10^{23}\) particules) en fonction de la température et du volume. Le graphique montre l'isotherme (Pression en fonction du Volume) pour la température sélectionnée.

Paramètres d'Entrée

Pression Résultante

Quiz Final : Testez vos connaissances

1. Dans l'expression \(Q = q^N/N!\), à quoi sert le facteur \(1/N!\) ?

2. Comment obtient-on la pression \(P\) à partir de la fonction de partition \(Q\) ?

3. Quelle est l'énergie interne \(U\) d'un gaz parfait monoatomique ?

- \(U\) dépend du volume \(V\).

4. De quoi dépend la fonction de partition de translation \(q_{\text{trans}}\) ?

5. Quelle hypothèse fondamentale sur les particules est faite dans le modèle du gaz parfait ?

- Fonction de Partition (\(Q\))

- En physique statistique, c'est une fonction qui encode toutes les informations sur les états énergétiques accessibles à un système. Elle permet de calculer toutes les grandeurs thermodynamiques macroscopiques (pression, énergie, entropie...).

- Ensemble Canonique

- Un ensemble statistique décrivant un système qui peut échanger de l'énergie avec un grand réservoir (thermostat) à température \(T\) fixe. Le nombre de particules \(N\) et le volume \(V\) du système sont également fixes.

- Approximation de Stirling

- Une formule mathématique très utile pour approximer le logarithme de la factorielle d'un grand nombre : \(\ln(N!) \approx N \ln(N) - N\). Elle est indispensable en physique statistique où \(N\) est de l'ordre du nombre d'Avogadro.

- Gaz Parfait

- Un modèle idéalisé d'un gaz où les particules sont considérées comme des points matériels (volume nul) n'ayant aucune interaction entre elles, à l'exception de collisions élastiques.

D’autres exercices de Thermodynamique Statistique:

0 commentaires